Tra le poche foto della mia infanzia – piccole, in bianco e nero, con i bordi seghettati – ce n’è una che mi ritrae insieme a mia madre, nel cortiletto dietro al negozio. Era un piccolo spazio che non esiste più, fagocitato dal cemento: un triangolo di terra battuta e ghiaia che si incuneava tra due strade che incrociano la via Dante e vanno a congiungersi qualche decina di metri dopo, nello slargo tra la stazione e la testa del grande viale alberato. Quel cortiletto è stato il teatro della mia primissima infanzia, antecedente ai giochi nella grande corte di casa, con gli altri bambini. Lì ero spesso sola, o in compagnia, per lo più muta, della nonna materna, che pur invalida si prendeva cura di me e del piccolo orto ricavato nella punta del triangolo. Le particolarità di quello spazio, il suo terminare in un angolo acuto e il suo essere nascosto alla strada da una fitta siepe di ligustro e una fila di ailanti, me lo rendevano unico e misterioso, propizio ai sogni, e si sono certamente incise in me. Fuori c’era la strada chiassosa, pubblica, aperta – e lì, dietro una barriera verde e fragile, a tiro d’orecchio delle parole altrui, il posto della nostra solitudine. Forse la prima immagine di quel che mi è stato insegnato, per lo più silenziosamente, durante tutta l’infanzia: che la nostra intimità è tenue, più profonda che vasta; che vale meglio osservare che farsi vedere; che tra noi e gli altri, a salvaguardia di qualcosa di prezioso che non ha nome, è bene alzare una cortina di pudore tenace e guardingo. Pur sotto lo stesso cielo, lo spazio interno e quello esterno sono diversi, e vanno tenuti separati.

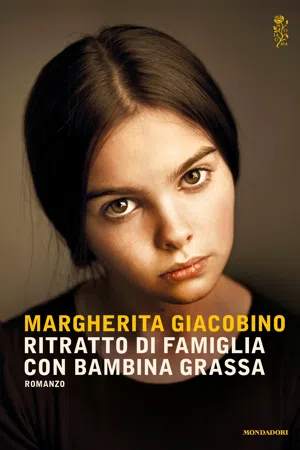

Nella foto in cui sono con mia madre, sullo sfondo della siepe e di un cancelletto di legno, io ho circa tre anni e lei, quindi, ventotto. È estate, io porto una vestina bianca, corta, e scarpette con la fibbia; lei è una giovane donna bella, sana e tornita, in un abito di cotone stampato e sandali; i capelli neri sono raccolti sulla nuca e, a parte una ciocca sull’occhio destro, le lasciano sgombro il viso liscio, in cui la bocca si disegna netta e lucida, segno che quel giorno, forse apposta per la foto, si è messa il rossetto. Mia madre sta accosciata a terra e mi tiene contro di sé, metà seduta metà appoggiata su di lei, la sua gamba sinistra che mi fa da sedile. Le nostre teste vengono così a trovarsi alla stessa altezza; siamo, nonostante la differenza di età e statura, pari sulla terra che ci sorregge. La composizione dell’immagine è scandita dalla duplice curva morbida del suo corpo ripiegato e del braccio che mi tiene, appoggiato sulla mia vestina, la mia mano invisibile dentro la sua mano; fa da contraltare la linea spezzata del mio corpo, incastonato nel suo. Nell’insieme, formiamo una figura quasi perfettamente rotonda, le nostre spalle sembrano fondersi, e da quell’unica armoniosa linea curva sorgono le nostre due teste. In modo del tutto involontario, la nostra posizione è simile a quella della Madonna e sant’Anna nel cartone di Leonardo, con due differenze: la prima è che siamo solo in due, manca il bambino Gesù. Il bambino santo, in questa composizione, dovrei essere io, e lo testimonia il fatto che mia madre si fa sedile e trono per me. Ma, e qui viene la seconda e significativa differenza, mentre Leonardo in tutte le sue versioni affigge sulla Madonna giovane lo sguardo amoroso di sant’Anna, nella nostra foto mia madre Maria fissa il fotografo (quasi certamente mio padre), con un sorriso placido e poco rivelatore, a labbra dischiuse, e sono invece io che distolgo gli occhi dall’obiettivo e giro la testa per rivolgere verso di lei un sorriso e uno sguardo adoranti. A ciglia abbassate, più che guardarla io mi perdo nella caligine dorata della sua presenza, e sembro proclamare a chi ci osserva: “Eccolo, questo è il mio tesoro”. Come il disegno di Leonardo, questa foto, anche se ritrae soltanto due figure e non tre, è l’immagine di una doppia maternità.

Dell’amore delle madri per i figli si parla continuamente, quasi sempre a sproposito. Negli anni Settanta le mie giovani amiche studenti di Medicina leggevano sui testi accademici, ed erano costrette a ripetere al professore, che l’amore materno ha sede nelle ghiandole del seno. Forse non stupisce che in quegli anni le donne volessero liberarsi del materno e lo vedessero tutto in negativo, quasi una patologia. Contro l’amore ghiandolare, alla fine del decennio Élisabeth Badinter proclama coraggiosamente che quello della madre per il figlio è un amore in più, un sentimento acquisito, frutto non di natura ma di convenzione sociale. Fino a una data epoca, le dame affidavano i figli infanti alle balie, scarsamente preoccupandosi della loro sopravvivenza, ed è solo nel dopo-Rousseau che le signore si fanno un punto d’orgoglio di mettersi al servizio della prole. Un amore materno quindi non fisiologico né immutabile nei secoli, ma che cambia a seconda delle epoche e dei contesti sociali. Come le fogge del vestire, le religioni, le usanze private e pubbliche, il nostro sentire verso più o meno tutto, insomma...

Oggi però io non sarei così perentoria nel dire che, se madri non si nasce, lo si diventa solo per colpa della società. Quando immagino mia madre china sulle mie fasce di neonata, non posso non pensare che qualcosa di intimo si risvegli in lei, chiamiamolo istinto, che la spinge ad amare e prendersi cura di quella creatura piccola, vulnerabile e maleodorante che, nonostante tutto il fastidio che le dà, suscita la sua tenerezza.

Ma non è l’unica voce che parla in lei. Mia madre è stanca, affaccendata, priva di forze. E forse, nel profondo, comincia ad avere dei dubbi sull’uomo che ha sposato. Un uomo che ogni giorno promette e dimentica, non ha memoria né passato. Che futuro potranno costruirsi, insieme?

Il parto è stato veloce, lei ha lavorato fino a mezzogiorno, come sempre, spingendo avanti a fatica l’enorme pancia che è ormai la sua zavorra da mesi, e poi si è messa a letto, è arrivata magna Polonia, è cominciato il travaglio – durante il quale ha morso la mano di magna Margherita che l’accarezzava, e ha gridato alla vista delle forbici brandite da Polonia che calavano sul suo basso ventre – e alle sei del pomeriggio io ero lì, scalciante. Il dolore è stato dimenticato, ha avuto una settimana per riposarsi prima di tornare dietro il banco.

So che mia madre dopo il parto ha attraversato una severa depressione, durata almeno sei mesi, forse più. Ingrassa – ha sempre fame – ma non ha forze, ha le lacrime in tasca. Probabilmente si sente in colpa, non perché trascura il lavoro e la figlia – che di fatto non trascura – ma perché i suoi sentimenti le appaiono fiacchi, inadeguati. Nessuna incondizionata e trionfante beatitudine materna scende dal cielo ad alleviare la sua fatica; a tratti le sembra di essere indifferente a tutto tranne alle proprie gambe gonfie. Quando i miei pianti la svegliano, anche tre, quattro volte prima dell’alba, sotto la dedizione materna corre il pensiero strisciante di mettere a tacere la sua aguzzina notturna.

«Sai» confessa a Margherita, «se non fosse mia certe volte vorrei buttarla dalla finestra. Sono una cattiva madre?» E Margherita ride: «Su, su, cosa credi, di essere diversa dalle altre? Capita a tutte!».

Le magne l’aiutano a badare alla bambina, le dicono «riposati povra cita», un incitamento che in casa nostra è sottinteso non vada mai preso troppo sul serio, e alla fine lei torna a essere se stessa, riprende il suo peso, il colorito, e soprattutto l’energia.

In che modo la depressione di mia madre incide su di me – o io su di essa? Me ne accorgo? Mi racconterà che sono stata una neonata sana e vorace, e che allattarmi era doloroso, soffriva di ragadi, sanguinava. Insieme al latte io le succhiavo, letteralmente, il sangue. Non stupisce che temesse il momento della poppata; non era affatto per lei quel piacere sensuale di cui parlano certe madri. Inoltre, alzarsi di notte per nutrirmi la sfiancava, gli orari del suo negozietto erano spietati, dalle sette del mattino alle otto di sera, con un intervallo di due ore a pranzo.

Ciononostante, Maria è felice di avere una figlia. Ogni volta che me ne parlerà, metterà l’accento proprio su questo: a farla contenta è l’avere messo al mondo una bambina. Mi dirà che guardava i figli delle altre donne in carrozzina e segretamente le compativa per avere avuto dei maschietti. Le pareva che non potessero essere contente come lei.

Nasco femmina in una famiglia di donne e rappresento il futuro e la continuità con il passato. Mia madre, nutrita dall’amore e dalla forza della generazione che la precede, vede in me la logica, e fortunata, evoluzione di quel che è stato. Tutto si ripeterà così come l’ha conosciuto, ma in circostanze migliori, senza la morte e la guerra. Sono una bella storia in attesa di essere raccontata.

È per questo che lei prova un segreto senso di superiorità e di compassione verso le madri dei figli maschi. L’orgoglio e la contentezza per me sono pensieri non chiaramente formulati, sentimenti che serpeggiano sotto la sua placidità. Emma Bovary, quando le dicono che ha partorito una bambina, gira la testa sul cuscino e sviene. Mia madre sorride. Io sono quello che lei sperava, nasco ricca di tutte le sue speranze, della sua piena adesione nel riconoscermi: mi aspettava. Il nutrimento psichico che ricevo da lei è più prezioso del latte e del sangue.

Il suo corpo però ci mette un po’, almeno sei mesi, forse un anno, a darmi il benvenuto. L’istinto materno dentro di lei affiora lentamente dalle acque melmose della depressione; sicuramente si sente sola, prova pietà per il proprio seno dolorante, la debolezza esausta. Io sono la sua piccola, amabile aguzzina. Meno male che mi condivide con tanti altri.

Da qualche parte, nelle lettere di un emigrante, ho letto una frase che mi torna in mente ogni tanto: “Quando si ha fame non si ha tempo per amare”. Mia madre non ha fame – o meglio sì, ha sempre fame, per questo mangia di continuo. E certamente mi ama. Ma come una bella storia di cui io, lattante, sono solo la prefazione, che magari salterebbe volentieri.

Forse sarebbe bastato riposarsi un po’ di più dopo il parto, una sola settimana sembra davvero poco. Ma a casa nostra si usa dare poca importanza al male fisico e alla fatica, e il negozio non può restare a lungo senza di lei, il lavoro, come sempre, viene prima di tutto. E così mia madre mi ama negli intervalli tra una crisi di stanchezza e l’altra, o rimanda a dopo il momento in cui mi amerà con slancio, in cui riprenderà gusto alla vita.

Me ne rendo conto? Mi viene da pensare che sia in quel mio primo anno di vita che origina la mia gratitudine per lei. Fin dai miei remoti inizi, io non prendo l’amore di mia madre come dovuto, ma come un dono, che passa attraverso e al di là della sua fatica, del suo corpo addormentato. E forse, anche, fin dai primi tempi io rispondo con una sovrabbondanza di passione a quel che in lei tace, assopito. Mi assumo anche la sua parte di dialogo, parlo da sola, parlo di lei con me stessa.

Poi mia madre si riprende, i capezzoli scarnificati dall’avida ventosa della mia bocca cicatrizzano, le gambe tornano ad avere voglia di muoversi. Mi allatta fino a tredici mesi, una cosa abbastanza comune all’epoca, ma per lei un’impresa, da cui esce trionfatrice. Ha avuto tempo di abituarsi al mio corpo infante; nel frattempo io mi svezzo dai pannolini, non puzzo più. Sono una bambina sana e tranquilla, non do pensieri. Posso immaginare che mi sorrida più soddisfatta, che provi piacere nel toccare la mia pelle liscia e soda, che guardandomi le si sciolga dentro un senso di gioia... quando ha tempo. Forse, adesso, se fosse la moglie di un dottore, o di un caporeparto dell’IPCA, come Margherita, potrebbe dedicarsi completamente a me, diventare una perfetta madre russoviana tutta protesa alla prole, e magari avere altri figli... chissà, forse se un uomo che emana sicurezza e autorità glielo chiedesse, o glielo imponesse en douce, Maria Grazia rinuncerebbe alla sua indipendenza economica perché, a venticinque, ventisei anni, non è ancora del tutto formata, è plasmabile, docile, pronta a adeguarsi alle circostanze, e alle volontà più forti della sua. Non è ancora quella che sarà a quarant’anni.

Provo a immaginare mia madre che scivola con le pattine su pavimenti tirati a cera, mi controlla la pulizia delle unghie e mi allunga i vestitini, la bocca piena di spilli, imponendomi di stare dritta immobile su uno sgabello. L’avrei innervosita, mi avrebbe tirato degli scappellotti. Sarebbe stata inquieta, insoddisfatta, e non avrebbe saputo perché. E vedo una me stessa bambina chinarsi su una culla su cui magna Giulia avrebbe profuso altre trine per contemplare una creatura sdentata, un rivale e accolito da domare e con cui misurarmi, e sento nell’aria l’odore di lisciva e disinfettante che aleggiava nelle cucine di certe mie compagne delle elementari...

Un fratello sì, stavo per averlo, o magari era una sorella, ma se n’è andato indecorosamente in un grumo di sangue un giorno che mia madre era più stanca del solito e s’è sentita male dopo aver fatto le scale di corsa. Il suo corpo ha opposto un rifiuto netto a un altro figlio. Dopo quell’incidente, è stata lei, dice, e intende la sua mente consapevole, a non volerne altri, e a fare in modo che le cose andassero così. Allora, mi dirà, si usava che gli uomini ci stessero attenti, e le coppie della sua generazione avevano un solo figlio, al massimo due. Era finito il tempo delle famiglie numerose, basta vivere come conigli tutti insieme in una stanza: ora era il momento di lavorare, uscire dall’ignoranza e dalla povertà e dare ai figli un’istruzione. In ogni caso, quel suo aborto spontaneo si dovette tenere segreto come quello di sua madre al ritorno dall’America, perché il fatto, pur se involontario, negli anni Cinquanta era ancora ammantato di vergogna.

Ma la visione di una Maria Grazia moglie domestica è del tutto ipotetica. Si sarebbe mai separata, lei, da magna Ninin e sua madre, per chiudersi in una casetta o appartamento monofamiliare? Non credo. Non è invece da escludere che abbia sposato mio padre – senza saperlo, s’intende – proprio perché lui non era un uomo maturo e autorevole, che l’avrebbe portata via e reclamata tutta per sé, ma al contrario un bambino cresciuto che veniva ad aggiungersi alla sua famiglia di donne...

Così come stanno le cose, la scelta tra reclusione domestica e lavoro per lei non si pone. Che fortuna che mia madre ha sposato un lajàn e in casa ha una madre invalida e una vecchia magna brontolona con una pensione da fame! Non può permettersi di giocare alla casalinga. Alla casa ci pensa Ninin, che ha smesso di lavorare in fabbrica alla mia nascita, e a poco più di sessant’anni è piena di bellicosa energia. Mia madre vive nel negozio e per il negozio, che rappresenta, in quell’inizio di anni Cinquanta, la nostra sola concreta prospettiva di uscire dalla classe operaia ed entrare nella piccola borghesia. Maria Grazia si alza alle sei del mattino, corre dalle sette all’una, ingoia il pranzo e cade in un breve sonno pesante da cui si riscuote poco prima delle tre, per tornare dietro il banco fino a sera.

E ancora: che fortuna – mi verrà da pensare a volte di fronte a certe madri di generazioni anche di poco successive, letteralmente risucchiate da bambini che le palpeggiano, le afferrano, si appendono a loro reclamando attenzione a pieni polmoni – che mia madre lavorava tanto ed era all’antica! Che non s’è mai fatta vedere nuda da me né mai si è arresa ai miei capricci, che io non ho mai grattato il fondo della scodella dell’amore materno! Il suo lavoro, la cui importanza vitale era parte dell’aria che noi tutti respiravamo, le creava attorno un’aura, metteva fra lei e me una distanza quasi sacrale. Nel pomeriggio, quando lei riposava prima di scendere di nuovo in negozio, io facevo silenzio, odiando con tutte le mie forze la vicina di casa, una madre di sei figli che non emergeva mai dalle tenebre domestiche, ma proprio a quell’ora, in grembiule e bigodini, s’affacciava alla finestra sul cortile e strillando chiamava a più riprese la prole (che non si dava la pena di risponderle) disturbando con la sua vociaccia il sonno di Maria Grazia.

E poi c’erano, già allora, altre madri che venivano strapazzate dai figli, anche dalle femmine, e magari insultate se non cedevano alle loro richieste (“Voglio il gelato! Buttami giù cinquanta lire! Dài! Cretina!”). Ai miei coetanei irriverenti io mi sentivo superiore per il fatto che, come arrivai a verbalizzare verso gli otto anni, io mia madre la rispettavo. Possedevo qualcosa di prezioso, che loro non avevano. «Ma se quelle si lasciano trattare così, se lo meritano!» aggiunsi, esprimendo il mio giudizio senza appello sulle mamme zerbino. E sulla faccia delle magne comparve un’ombra reverenziale e preoccupata (i bambini ci vedono!). Perché è tipico degli adulti dimenticare quel che da bambini si sa istintivamente e infallibilmente sul potere e la sopraffazione.

Fin dai miei primi anni, mia madre è la Legge. Durante il giorno Ninin e la nonna mi ammoniscono per le mie mancanze e prendono nota delle mie infrazioni. La sera, al suo ritorno, le viene fatto un resoconto dettagliato dei miei crimini e mia madre provvede a somministrare le punizioni, una ramanzina o qualche sculacciata, alle quali loro assistono torcendosi le mani e gemendo. Dopo qualche tempo, Maria Grazia si ribella: non vuole essere costretta, dopo una giornata di lavoro, a fare il castigamatti con sua figlia. Da allora vengo amnistiata, e la pace serale regna su di noi. Maria Grazia resta comunque ciò che oggi si definirebbe una madre severa, vale a dire poco incline a rimangiarsi quel che ha detto. Nella lotta di potere che è la prima modalità del rapporto tra due elementari entità umane, è chiaro per me che lei prevale. Gliene sono grata, soprattutto perché il suo potere mi appare giusto, proprio come a lei appariva giusto quello di magna Michin. Voglio essere degna della sua approvazione. Ammiro la sua energia e le sue risposte limpide e concise. Mi beo del modo in cui gli altri la stanno a sentire e, quando la vedo in mezzo ad altra gente, provo il segreto intenso piacere di sapere che lei è la più bella.

Rispetto e gratitudine per mia madre sono prodotti in me dal nutrimento psichico che lei mi dà e diventano con gli anni la mia ossatura morale, allo stesso modo in cui il suo latte si è trasformato in ossa muscoli e sangue nel mio organismo.

Paradoss...