- 496 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile sull'app)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

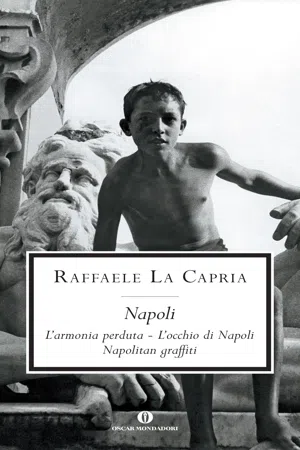

In questo volume sono raccolti tre libri dedicati da Raffaele La Capria a Napoli: L'armonia perduta, del 1986, un'analisi del rapporto sempre ambiguo e sfaccettato tra lo scrittore e la sua città; L'occhio di Napoli, del 1994, una sorta di taccuino, un piccolo zibaldone di pensieri; infine Napolitan graffiti, del 1998, una commossa rievocazione degli intellettuali napoletani con i quali l'autore ha intrattenuto rapporti professionali, colloqui culturali e legami d'amicizia profonda.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Base e Completo

- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.

- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.

Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.

Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.

Sì, puoi accedere a Napoli di Raffaele La Capria in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Print ISBN

9788804585251eBook ISBN

9788852060229Napolitan graffiti

A volte mi giungono voci, così distinte, ma così distinte: si direbbe che alcuni di voi specialmente siano rimasti imprigionati nella memoria, che esista in questa testa un apparecchio televisivo. Sento improvvisamente voci, passi, sguardi: è come se foste a un metro di distanza.

ANNA MARIA ORTESE

Luce e ombra

LA LUCE, GIALLO NAPOLI

Dal ponte della nave che mi porterà in Medio Oriente, ho visto Napoli man mano allontanarsi. Sono le otto di sera, il sole sta per tramontare, s’annera il profilo ondulato della costa e più chiaro si svela il disegno circolare del golfo, come in una stampa antica. Ogni bruttura e ogni degrado visibili da vicino, a terra, sono ora cancellati dalla distanza. La nave si trova proprio al centro del cerchio che si chiude laggiù, dove il sole sta tramontando tra il monte Epomeo alto e puntuto e la linea bassa della costa di Procida.

Per un momento immagino questo golfo in una remota preistoria con i due vulcani, Vesuvio ed Epomeo, rossi sulle cime e infuocati di lava, i Campi Flegrei con la terra che trema e sale e scende nel mare, le solfatare fumanti. Il paesaggio visto dalla nave conserva intatta l’impronta dell’immane sconvolgimento da cui nacque; non c’è oleografia capace di addomesticarlo. Ma mentre guardo lo scenario col distacco di chi sa che nessun paesaggio può più “suonare sull’archetto dell’anima” (come suonava per Stendhal), è lo spettacolo della luce che s’impone e mi prende.

C’è appena stato un temporale che ancora incupisce l’orizzonte tra le Bocche di Capri, ma qui il cielo è celeste, e tra le nuvolette color pesca che lo percorrono sembrano appena scomparsi gli angeli e i santi del Solimena e di Luca Giordano, in una luce d’Assunzione. E quando un nembo più scuro copre per un istante il sole, piovono sul mare dall’alto fasci d’argento, come le canne di un organo.

Ogni città ha la sua luce, e non intendo la luce che batte sulle cose e le trasfigura, e neppure la luce dei pittori, quella di Corot a Roma, di Vermeer a Delft, o quella del Canaletto a Venezia, che sembra dilatata da una lente; parlo della luce in sé, della luce essenziale, che s’offre senza mediazioni, come fenomeno naturale, della pura ed intrinseca qualità della luce, che è diversa da una città all’altra, e che stasera, in uno dei giorni più lunghi dell’anno – è il 24 giugno – io sto contemplando dal ponte di poppa della nave mentre il sole tramonta.

Ma com’è particolare questa luce! Dovunque, anche a Napoli, il sole che tramonta è rosso. A Roma è rosso sangue, come nei quadri di Scipione. Un incendio divampa tra le cupole delle chiese e dietro il Gianicolo, e comincia una recita dai toni fin troppo caricati e d’una drammaticità giocata fin all’ultimo sanguinoso riflesso. Qui invece, nel golfo di Napoli, non c’è traccia di rosso stasera, e questo vuol dire – ne ho il presentimento – che, se sono fortunato, vedrò un tramonto giallo, il famoso giallo Napoli, che è una tonalità indicata così nella scala dei gialli, accanto al giallo cadmio o al giallo cromo; e se lo è, vuol dire che sono stati i napoletani a coglierne il segreto e anche – come dire? – l’ineffabilità, perché a nessun altro colore, né l’azzurro né il verde, hanno dato il nome della loro città. Un colore amato qui, che ogni tanto appare nell’intonaco d’un palazzo neoclassico della Napoli Nobilissima, accostato di solito al bianco o al grigio. Amato e però indefinibile: come Napoli.

Il giallo Napoli è un colore e anche un fenomeno naturale, proviene da una luce che appare solo in certe condizioni atmosferiche, insomma bisogna vederlo per sapere veramente com’è. E stasera si sta formando sotto i miei occhi. Per ora è ancora un rame acceso, infuocato, con brividi impercettibili che lo attraversano, e a ogni brivido muta di tono; la linea della costa si incide sopra quel rame sempre più nera, come disegnata col carboncino. Quando il sole ha quasi raggiunto il mare, il rame del cielo si sfoca, si stempera, ed entra nel giallo: un giallo sulfureo, che sbianca, impallidisce, si estenua, si effonde, diventa una luce dispersa, da fata morgana che avvolge come una polvere dorata il paesaggio… e ora la linea della costa tra Ischia e Procida non è più nero carbone, è come incipriata dal pulviscolo scintillante del giallo Napoli che un piumino invisibile vi sparge sopra a volontà.

Tutto questo dura qualche minuto, ma è come se un prodigio fosse avvenuto; e il culmine, l’epifania di questo raro giallo fugace, arriva sotto forma di un veliero che passa a vele spiegate ed attraversa la scia di luce dorata sul mare, ne viene investito e per un attimo è come immerso in un bagno d’oro, vele, alberature, scafo, tutto d’oro purissimo, il giallo Napoli lo ha trasformato in un oggetto prezioso, una farfalla, una libellula, un insetto da oreficeria.

Fin qui ho descritto una partenza da Napoli nella luce calante di un giorno del 1997; ora voglio raccontare un arrivo nella luce nascente di un mattino napoletano del 1945, e come quella luce per chi la vide divenne un destino.

Fino a pochi anni fa viveva a Sant’Agata dei Due Golfi, l’ameno paesino arroccato sull’estrema punta della penisola sorrentina, il pittore Randall Morgan, nato in America, in Indiana, classe 1920. Dalla casa di Sant’Agata il suo sguardo, venuto da lontano, si protendeva sul paesaggio sottostante, su quel golfo di Napoli che tanta pittura ci ha reso familiare ed ha come fissato in forme e prospettive canoniche. Ma Morgan aveva un occhio nuovo per vederlo e per inquadrarlo, un occhio estraneo alla nostra tradizione. Lo vedeva, anzi lo dominava, quasi sempre dall’alto, come da un belvedere, e non gli interessavano i contorni delle coste e dei promontori, il paesaggio nell’accezione classica, ma l’aria il cielo e il mare, e soprattutto la luce.

Nei suoi quadri c’è tanta luce e tanta aria, si sente l’odore di ozono della bella giornata. Il mare visto da lassù, visto da lui, è piatto, disteso a perdita d’occhio, percorso da venti e refoli e da correnti che s’inseguono capricciose e sempre mutevoli, lasciando appena sulla superficie il segno sinuoso del loro passaggio. E quel segno, quella lieve tonalità di un’infinitesima sfumatura più lieve o più intensa del dominante azzurro marino – che sotto il suo pennello sembra rabbrividire come se avesse la pelle d’oca – è quello che lo sguardo di Morgan ha colto ed ha fissato sulla tela con l’impareggiabile perizia di un pittore seicentesco.

Non il paesaggio gli interessa, dunque, ma gli elementi di cui è composto e la luce che lo avvolge, la fresca luce mattutina col suo assoluto nitore, o l’implacabile luce meridiana della bella giornata che le cose quasi le cancella.

A questa luce Morgan si votò, ne fu posseduto, ossessionato. Per essa visse solitario come un monaco, per essa s’inventò la sua tecnica prodigiosa capace di far brillare la madreperla di una conchiglia e la trasparenza dell’aria mattutina in cui s’intravedono, bianche e punteggiate come note musicali, le case ai piedi del Vesuvio. Una tecnica sapiente, apparentemente impassibile come quella di un iperrealista, ma con una vibrazione poetica interna che agli iperrealisti di solito manca.

Questa è la luce che riempie i quadri di Morgan, tutto quello che lui dipinge – i muri calcinati delle case, le grandi conchiglie splendenti, i vasi da fiori dilatati, le ringhiere sporte sul mare, una candida tovaglia con sopra sottili porcellane cinesi, o il Vesuvio che si libera dai veli del mattino – tutto è immerso in questa luce, è fatto di luce, è una concrezione di luce. Non la luce in cui si stagliano le cose e che le definisce, ma la luce che le genera, la luce che le fa dure e compatte come ciottoli, o la luce che le divora e le fa quasi sparire.

È questa la luce che deve aver folgorato Morgan una volta per tutte, come san Paolo sulla via di Damasco, in una mattina del 1945, quando la nave su cui lui da militare era imbarcato per accompagnare un carico di prigionieri italiani di ritorno dall’America, entrò nel golfo di Napoli. Questa luce esatta e radiosa come il giovane giorno appena nato.

Ho visto per caso in America un quadro di Morgan, della sua prima maniera, quando non era ancora avvenuta in lui la rivelazione del miracolo della luce. E mi ha sorpreso perché era come ottenebrato, immerso in una penombra, quasi che chi lo aveva dipinto avesse dormito e avesse poi riportato sulla tela le figure di un sogno. E accostando mentalmente un quadro del Morgan di oggi a quello di ieri, ho immaginato che dev’essere stato proprio un risveglio il suo, un risveglio alla vera vita, un improvviso risveglio zen nella luce di un pacifico azzurro mattino napoletano, sulla nave che entrava nelle acque del golfo.

Quanti nordici ha attratto questa luce! E quanti di loro cercano di immortalare su una tela il fatidico incontro col mare di quaggiù! Luci e colori dei loro paesaggi nacquero dal mito romantico che ci costruirono sopra. Ma Morgan, lui, si era perso nella luce, ne era rimasto abbagliato e come stregato, e non provava nient’altro che stupore: nessun mito, nessun sentimento in lui. In lui il mondo della luce è quello che è, e le cose nella luce sono quelle che sono. Non rimandano ad altro, a nessun significato, a nessuna metafora, non possono essere capite o interpretate. Non dicono niente. Stanno lì come una conchiglia sta sulla spiaggia, che non si sa, e non importa sapere, e non ci si chiede nemmeno perché. Stanno lì nella luce inalterabile che le giustifica e insieme le annienta, e non si aspettano nulla e non rappresentano nulla. E così si spiega quel senso di totale appagamento dell’occhio, quando si posa su una tela di Morgan, dell’occhio quasi fosse separato dall’anima. Perché questa se ne sta sola in disparte, come se non potesse partecipare alla festa di luce che le viene imbandita, e a volte è perfino infastidita da tutta quell’esaltazione luminosa: la vecchia anima abituata a credere che dietro il mondo che si vede ci sia un altro mondo, oltre l’apparenza. Ma Morgan quando quella mattina entrò nel golfo di Napoli dovette essere affascinato proprio dall’infinita inafferrabilità dell’apparenza, dalla stupita stupidità della superficie. E volle catturarla, in modo che quando fin l’ultimo residuo di ciò che è evidente e meramente visibile fosse da lui stato spiattellato sulla tela, si potesse, guardandola, essere percorsi dalla sottile angoscia del nulla.

L’aveva imparata bene Randall Morgan la lezione che gli dèi mediterranei impartiscono quaggiù ai figli della luce!

Ferito a morte comincia con un graffito luminoso che trema sul muro della stanza dove dorme Massimo De Luca. Da quel segnale Massimo capisce che è una bella giornata, una di quelle interminabili giornate napoletane dove la luce domina incontrastata. Tutto il libro è il racconto della bella giornata che si consuma nella luce come il trascorrere breve della giovinezza di ogni personaggio. La bella giornata non è solo fatta di tempo e di luce, è un’idea che sta lì in fondo alla testa, e in base a quell’idea tutto si misura. E tutto non può essere che votato al fallimento, perché quell’idea innata in Massimo è che il fine dell’uomo è la felicità, la bella giornata. E chi crede in questa idea è difficile che la felicità possa trovarla.

Sulla copertina di Ferito a morte (1961), volli la riproduzione di un quadro “sottomarino” di Klee: Fischtraum (Sogno di pesci). Mi pareva adatto visto che anche Ferito a morte è un libro sottomarino e sognante. Ma non sapevo fino a che punto fosse adatto, lo so solo ora. Quando Klee nei primi anni del Novecento venne a Napoli, visitò l’Acquario creato dal professor Dohrn, che si trova nella Villa Comunale a pochi passi dal grande chiosco floreale scintillante di vetri gialli e verdi. E lì, credo, guardando le vasche dei pesci, nacque il suo interesse per i fondali e la loro luce. Allora non c’erano gli occhiali da sub per guardare sott’acqua, si usava una specie di cilindro con un vetro in fondo, a mo’ di specula, lo stesso che usa ancora qualche pescatore superstite (sono quasi tutti scomparsi) per fiocinare i polpi, sia di giorno che di notte, con la lampara: e Fischtraum proprio alla pesca con la lampara fa pensare, un motivo che attrasse anche Picasso. Da quell’osservatorio rudimentale, forse, Klee si affacciò e scoprì il suo mondo dei pesci e della luce sottomarina.

Klee è il primo pittore, io credo, che riuscì a scomporre e ricomporre, graficamente e col colore, la luce nella sua impalpabile essenza, a concettualizzarla come un’algebra e a renderla mentalmente visibile, con triangoli, lamelle, losanghe, punti, trapezi, circoli, virgole; figure di una geometria elementare che, affiancate o giustapposte, graduate, allineate e tonalizzate come le squame rilucenti dei pesci appena pescati, ne restituiscono il bagliore e la musicale vibrazione.

Poiché a Klee interessava l’essenza della luce, di cui ho detto, volle più che rappresentarla, penetrarla e decifrarla. La sua immagine mentale della luce non è abbinata a nessuna cosa, ma la sua geometria non è solo concettuale: deriva da quella naturale, «dal conglobarsi dei cristalli, dal fermentare delle muffe e delle schiume, dalle trine dei fiocchi di neve visti al microscopio». Le sue superfici sono bidimensionali e occupano tutto lo spazio della tela, sono graffiti, geroglifici di un alfabeto, di una scrittura che vorrebbe restituirci la lingua misteriosa della luce.

Tutto questo l’ho capito dopo, osservando con gli occhiali da sub la luce dei fondali che anche a me rivelò qualità ignorate della luminosità, e quante volte mentre pescavo mi sono fermato incantato a guardare i mobili ideogrammi lucenti che il sole disegnava sulla sabbia ondulata del fondo. Ecco era da lì, ne ero certo, che venivano i graffiti di Klee, da quella scrittura smagliante del sole sulla sabbia! Guardavo la continua metamorfosi della luce in ombra, e dell’ombra in luce, tra le tane e le grotte sottomarine, e tra le sconnessioni di una bianca scogliera sommersa; infilavo la testa in un anfratto per spiare tra quei meandri pietrosi i pesci che, al sicuro e tranquilli, nuotavano offrendo alla luce i fianchi d’argento abbagliante. L’acqua coi suoi riflessi ingannevoli è certo un gran rivelatore della luce, da astratta la rende liquida e l’esalta in tanti modi imprevisti, la moltiplica e la scompone e ne rivela le prismatiche sfaccettature, la segreta geometria che Klee si sforzò di disegnare. Sì, credo sia stata proprio l’acqua il medium che lo ha aiutato nella sua mirabile analisi, nella sua ricerca del cuore della luce, ed è acquatico il luogo dove la prima percezione è avvenuta.

Ed è appunto anche Napoli uno dei luoghi dove per la prima volta questa idea della luce gli balenò nella mente; Napoli dove anch’io, senza saperlo, con un procedimento simile al suo, tentavo di scomporre e ricomporre per piccoli impercettibili segni l’essenza sfuggente della mia bella giornata.

L’OMBRA, LA CITTÀ “IRREDIMIBILE”

Dirò perché Napoli non è, a mio parere, come una qualsiasi altra città italiana o europea, e in cosa consiste la sua diversità. Tutte le città, è ovvio, sono diverse l’una dall’altra, ma io voglio dire che Napoli è più diversa, e che da questa diversità dipende anche il rapporto sempre ambivalente e spesso doloroso che gli scrittori napoletani intrattengono con la loro città. È più diversa innanzitutto perché i suoi problemi sono diversi e troppo spesso appaiono irrisolvibili anche sulla carta, problemi di cui sembra impossibile venire a capo con la ragione, quel tipo di problemi, insomma, come la fame nel mondo o la sovrappopolazione che, anche se nel caso di Napoli su scala ridotta, la rendono allo stesso modo “irredimibile”.

L’origine di questi problemi sta forse nella forma che ha preso la città, nel suo sviluppo abnorme. È stato sempre così, anche in passato. Allora questa crescita mostruosa avveniva perché eserciti di villani si riversavano incessantemente dalle campagne, dove le condizioni di vita erano atroci, nella città, e lì si accampavano all’aperto, nelle piazze, o sui sagrati delle chiese, o nel groviglio delle stradine del centro, sopravvivendo come potevano. Così Napoli poté apparire al viaggiatore straniero un paradiso abitato da diavoli, o una tana sterminata. Oggi sotto molti aspetti, anche a causa della dissennata speculazione edilizia, la situazione è persino peggiorata. Perché Napoli è l’unica città italiana che sia paragonabile a una megalopoli. Oggi si può andare dal centro della città fino a Casoria, ad Aversa, Pozzuoli, o in uno qualsiasi dei paesi vesuviani, senza mai veramente uscire dalla città, passando a volte attraverso zone non molto dissimili da quelle che la televisione ci ha fatto vedere a Mogadiscio durante lo sbarco in Somalia. Questa orrenda degradata periferia africana (senza metropolitana, senza collegamenti, senza vie di sbocco, e intasata dal traffico) stringe come un boa tra le sue spire la città e la soffoca. Più che una periferia è una enorme conurbazione di circa due milioni di abitanti, in gran parte senza lavoro o in condizioni molto precarie, diversa anch’essa dalle periferie pur degradate di Roma e di Milano, o da qualsiasi altra periferia di una qualsiasi città europea. È la “corona di spine” di Napoli, così l’hanno chiamata. L’arrivo degli extracomunitari, dei nordafricani, dei profughi che vi si sono installati, ha peggiorato, se si poteva, le condizioni di vita. E basta leggere quel che riferiscono le cronache sulla raccolta dei pomodori nell’agro aversano, dove c’è una vera tratta degli schiavi organizzata dalla camorra, per avere idea di quel che succede in questa terra di nessuno dove c’è solo droga, miseria, malavita e prostituzione. Dunque il vero problema “irrisolvibile”, almeno per ora, è la riqualificazione di questa megalopoli che ha preso il posto della città di una volta e l’ha resa, come ho detto, diversa da ogni altra grande città italiana.

Un’altra differenza è la presenza, nel cuore stesso del centro storico, della plebe. La plebe non è il sotto-proletariato urbano, non è il popolino che abita i quartieri più poveri delle altre città. La plebe è la sopravvivenza di una popolazione antica quanto quella di Babilonia, di Alessandria o di Pompei, coi suoi miti, i suoi riti, la sua cultura, la sua concezione della vita terrena ed ultrater...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Napoli

- Introduzione

- Bibliografia

- L’ARMONIA PERDUTA

- Al lettore

- I. Genesi della napoletanità

- II. Geografia personale

- L’OCCHIO DI NAPOLI

- NAPOLITAN GRAFFITI

- Intermezzo ’44-47

- Come eravamo

- Oltre l’orizzonte

- Copyright