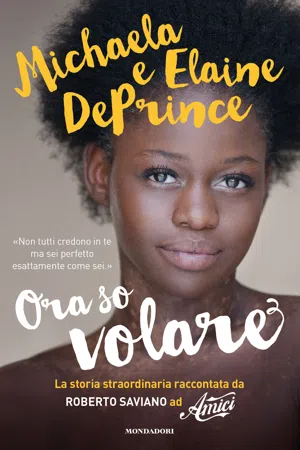

Ma prima di essere la “spregevole” e “gelida” Odile ero Michaela DePrince, e prima di essere Michaela DePrince ero Mabinty Bangura, e questa è la storia del volo che mi ha trasformata da orfana di guerra in ballerina.

In Africa mio padre amava i venti secchi e polverosi di Harmattan, che soffiavano puntualmente dal deserto del Sahara ogni dicembre o gennaio. «Ah, l’Harmattan ci ha portato di nuovo fortuna!» esclamava rientrando dalla raccolta del riso. E quando diceva così io sorridevo, perché sapevo che subito dopo avrebbe aggiunto: «Ma mai tanta come l’anno in cui ci ha portato Mabinty… oh no, mai una fortuna come quella!».

I miei genitori raccontavano che ero nata lanciando uno strillo acuto e mostrando la personalità spinosa di un riccio. Inoltre ero una femmina, e maculata per giunta, visto che ero nata con una malattia della pelle chiamata vitiligine che mi faceva somigliare a un cucciolo di leopardo. Ma a dispetto di tutto questo, i miei genitori avevano festeggiato il mio arrivo con gioia.

Quando mio padre aveva proclamato che la mia nascita rappresentava il momento più importante della sua vita, mio zio Abdullah, suo fratello maggiore, aveva scosso la testa, commentando: «È un Harmattan sfortunato, quello che porta con sé una femmina… una femmina inutile e tutta a macchie, per giunta, che non ti procurerà nemmeno una buona dote di matrimonio». Per tutta risposta, papà si era messo a ridere, come mi ha raccontato mia madre. Si può dire che lui e zio Abdullah non avessero la stessa opinione praticamente su nulla.

Su una cosa, però, mio zio aveva ragione: in una tipica famiglia del distretto di Kenema, nella regione sudorientale della Sierra Leone, in Africa occidentale, la mia nascita non sarebbe stata un’occasione da festeggiare. Ma la nostra non era una famiglia tipica. Prima di tutto, quello dei miei genitori non era stato un matrimonio combinato. Si erano sposati per amore, e mio padre si era rifiutato di prendere una seconda moglie anche diversi anni dopo che lui e la mamma si erano sposati, quando fu chiaro che io sarei rimasta la loro unica figlia. In secondo luogo, entrambi i miei genitori sapevano leggere, e mio padre riteneva che anche sua figlia dovesse imparare a farlo.

«Se mio fratello ha ragione e nessuno vorrà sposare una ragazza con la pelle maculata come quella di un leopardo, è importante che nostra figlia vada a scuola. Dobbiamo prepararla per quel giorno» disse mio padre alla mamma. Così cominciò a insegnarmi l’abjad, l’alfabeto arabo, quando io ero ancora solo una minuscola pikin ed ero a malapena in grado di camminare.

«Stolto!» borbottava zio Abdullah quando vedeva papà stringere le mie piccole dita intorno a un pezzo di carbone. «Si può sapere perché insegni a scrivere a una bambina? Penserà di appartenere a un ceto superiore. Bisogna insegnarle a cucinare, pulire, cucire e a prendersi cura dei bambini. Queste sono le cose che contano!»

Le mie macchie spaventavano gli altri bambini del villaggio. Nessuno voleva giocare con me, a parte i miei cugini. Perciò, spesso me ne stavo seduta da sola sulla veranda della nostra capanna, a pensare. Mi chiedevo come mai mio padre lavorasse così duramente nelle miniere alluvionali per separare i diamanti mediante il lavaggio, diamanti che non gli sarebbe mai stato permesso di tenere per sé.

Era un lavoro pesante che ti spaccava la schiena, perché eri obbligato a stare curvo tutto il giorno.

Papà rientrava a casa zoppicando, la sera, per quanto gli dolevano schiena, caviglie, piedi. Le mani si gonfiavano e gli facevano male, per via di tutto quel passare al setaccio la terra bagnata.

Ma una sera, mentre la mamma gli massaggiava le giunture gonfie con del burro di karité mescolato a pepe piccante mi capitò di sentire involontariamente una conversazione fra loro, e allora capii.

«È importante che nostra figlia vada a scuola, per imparare di più di quello che possiamo insegnarle noi. Voglio che frequenti una buona scuola.»

«Se risparmiamo il più possibile, i soldi delle miniere forse basteranno a pagare la retta scolastica, Alhaji» aveva risposto mia madre.

«Ah, Jemi, conta i soldi. Quanto abbiamo messo da parte finora?» le aveva chiesto papà.

La mamma si era messa a ridere. «Queste, più la somma che ho contato l’ultima volta che me l’hai chiesto» aveva detto, mostrandogli le monete che papà aveva portato a casa quella sera.

Sorrisi in segreto dal mio piccolo spazio dietro la tenda. Mi piaceva ascoltare le voci dei miei genitori la sera. E non potevo certo dire la stessa cosa di zio Abdullah e delle sue mogli.

La nostra casa si trovava a destra di quella di mio zio. Zio Abdullah aveva tre mogli e quattordici figli. Con suo grande disappunto tredici erano femmine, sicché lo zio e il suo prezioso figlio, Usman, nato dalla prima moglie, erano gli unici maschi della famiglia.

Erano molte le sere in cui sentivo pianti e urla rabbiose spandersi per il cortile.

I rumori di zio Abdullah che picchiava mogli e figlie riempivano la mia famiglia di tristezza.

Personalmente, ero molto scettica riguardo al fatto che zio Abdullah avesse mai amato qualcuna delle sue mogli, altrimenti non le avrebbe picchiate. Di sicuro non voleva bene alle sue numerose figlie. E attribuiva la colpa di tutte le sue disgrazie alla loro esistenza.

L’unica persona che gli stava a cuore era il figlio maschio. Chiamava Usman il “suo tesoro” e riservava a lui ogni prelibato boccone di carne, mentre le figlie li guardavano affamate e gonfie per la dieta troppo ricca di amidi, a base di riso e cassava, lunghe radici dalla buccia scura completamente prive di vitamine e sali minerali.

Nulla irritava mio zio più di quando mi trovava fuori, seduta a gambe incrociate su una piccola stuoia d’erba intrecciata, a studiare e scrivere le lettere che copiavo dal Corano. Allora non riusciva a trattenersi: mi dava un colpetto con le dita dei piedi che gli uscivano dal sandalo e mi intimava di andare a occuparmi di faccende da femmina.

«Stupido!» sbottava zio Abdullah, rivolgendosi a mio padre. «Metti quella bambina al lavoro.»

«Che bisogno c’è che svolga già le incombenze di una donna, se è soltanto una bambina?» ricordava mio padre a suo fratello, e poi non poteva fare a meno di aggiungere: «Non ha nemmeno quattro anni e parla già correttamente mende, temne, limba, krio e arabo. Sente parlare i vari dialetti al mercato e li impara subito. Di sicuro da grande andrà all’università». Papà non aveva bisogno di girare il coltello nella piaga di zio Abdullah ricordandogli che Usman, di parecchi anni più grande di me, era indietro di un bel pezzo negli studi, al confronto.

«Le ci vorrebbe una bella battuta, altro che studiare» ribatteva zio Abdullah. «E tua moglie, anche lei dovresti picchiarla ogni tanto. Stai viziando le tue donne, Alhaji. Non ne verrà fuori niente di buono.»

Forse papà non avrebbe dovuto vantarsi della mia istruzione. Gli abitanti del villaggio e mio zio pensavano che fossi già abbastanza strana così, con le mie macchie, e il fatto che sapessi leggere mi rendeva ancora più strana ai loro occhi e spingeva lo zio a odiarmi.

L’unica cosa che mio padre e suo fratello avevano in comune era la terra che ci dava nutrimento e riparo, e ci forniva riso, vino di palma e il burro di karité che vendevamo al mercato. La sera, quando sentivo le urla giungere dal cortile, tendevo l’orecchio verso i miei genitori che riposavano dall’altra parte della tenda. Da lì mi arrivavano dolci parole d’amore e risa soffocate. Allora ringraziavo Allah per essere nata nella casa di destra, e non in quella di sinistra.

Nel 1991, nel mio paese era scoppiata una terribile guerra civile, che infuriava ormai da sette anni quando io ne compii tre.

Era iniziata principalmente perché il sistema scolastico aveva chiuso i battenti, e senza istruzione i giovani non trovavano lavoro. Tutto questo aveva come dirette conseguenze povertà e fame, che portarono quei giovani alla disperazione e li spinsero a creare un esercito rivoluzionario, per combattere e conquistarsi ciò di cui avevano bisogno.

A mano a mano che la guerra progrediva, i giovani persero di vista i loro obiettivi e cominciarono a uccidere anche civili innocenti.

Così quell’anno, invece della buona sorte, la stagione secca aveva portato un’invasione di ribelli. Si facevano chiamare RUF – sigla che stava per Revolutionary United Front – ma le loro vittime combinavano i due termini inglesi rebel, “ribelle”, e devil, “diavolo”, e li chiamavano debils.

Quell’anno, l’Harmattan, che mio padre aveva sempre amato, ci tradì. Invece della buona sorte portò la guerra nel nostro villaggio. Papà non era in casa, il giorno in cui i debils bruciarono il riso e le palme che crescevano sulle colline circostanti. Si trovava nelle miniere di diamanti. Quando tornò a casa, la mamma avrebbe dovuto dirgli che i debils ci avevano lasciati senza raccolto da vendere né riso da mangiare, e neppure sementi da piantare per il raccolto dell’anno seguente.

Io e la mamma sedevamo su una panca di legno davanti a casa e fissavamo le fiamme che divampavano, sparse dai forti venti di Harmattan. Il fumo rendeva difficile respirare. Singhiozzavo e tossivo, e la mamma mi strinse nel suo abbraccio. «Perché tu non piangi, mamma?» le chiesi.

Lei indicò un altro villaggio, sulla collina. Vedevo il fumo salire dalle case, laggiù. «Siamo fortunati perché i debils ci hanno risparmiato la case e la vita» mi rispose. «Dovremmo essere grati ad Allah, per questo.»

Forse aveva ragione, ma io mi sentivo tutto meno che grata. Pochi minuti più tardi un uomo si presentò alla nostra porta, in lacrime e lamentandosi. Ci disse che era l’unico superstite del suo villaggio. I debils l’avevano costretto a guardare mentre uccidevano i suoi amici e la sua famiglia. Poi, ridendo, gli avevano chiesto se preferiva le maniche lunghe o corte. Lui aveva risposto che di solito portava le maniche lunghe, così loro gli avevano tagliato la mano e l’avevano cacciato via, affinché spargesse il terrore e mettesse in guardia la gente nelle campagne.

Zia Yeabu, la più giovane delle mogli di zio Abdullah, aiutò mia madre a fasciare il moncherino dell’uomo mentre io restavo lì vicino, tremante di paura.

La mamma offrì all’uomo la porzione scarsa di riso che era rimasta dal nostro pasto mattutino. Lo supplicò di rimanere a riposare in casa nostra. Ma lui era certo che presto i debils sarebbero passati anche dal nostro villaggio, l’avrebbero riconosciuto e avrebbero ucciso anche lui.

Così, anziché riposare, si avviò verso nord, in direzione di Makeni, una città che distava parecchi chilometri e dove riteneva che avrebbe potuto essere al sicuro.

Quella sera la mamma versò meno riso del solito nel tegame. Sapevo che ne avrebbe mangiato poco o niente, perché io e papà potessimo riempirci la pancia. Decisi che avrei seguito il suo esempio. Dopo aver lavorato tutto il giorno in miniera, papà avrebbe avuto bisogno della porzione di riso più abbondante.

Continuammo ad aspettarlo, mentre il riso sobbolliva nella pentola. La mamma insisteva affinché mangiassi. «Ma io voglio aspettare papà» protestai.

«No, mangia, lo aspetterò io» disse la mamma. «Tu sei una bambina e devi crescere. Mangia.»

«Non ho fame» gridai. Mi rannicchiai vicino a lei e mi addormentai.

Fui svegliata dal suono della voce di mio cugino Usman. «Zia Jemi» sussurrò con voce a malapena udibile. «Zia Jemi, i ribelli sono stati alle miniere oggi. Hanno ucciso tutti i minatori.»

«Tutti i minatori?» ripeté la mamma. «E Alhaji?»

«Sì, anche zio Alhaji» bisbigliò Usman.

«Nooo!» strillai. «Papà! Nooo!»

«Nooo!» gridò la mamma. «Non il mio Alhaji!»

Io e la mamma ci avvinghiammo l’una all’altra. Lei mi cullò f...