![]()

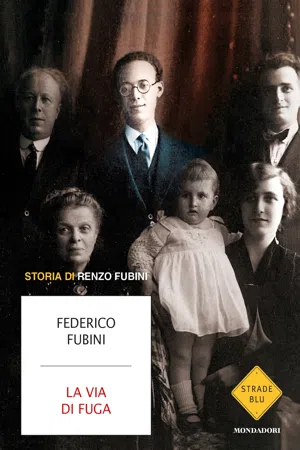

Fine anno 1929, riunione di famiglia. In piedi da sinistra, mio nonno Mario Fubini, il bisnonno Riccardo, Renzo e Lino Fubini, marito della sorella gemella di Renzo, Gina, seduta sotto con la figlia Giuliana. Accanto a Gina, mia trisnonna Anna (al centro) e la bisnonna Bice Fubini Colombo.

![]()

«Quando gli avvenimenti per cent’anni non sono venuti a infastidire le sue illusioni, l’uomo medio vede ciò che è stato normale per tre generazioni come parte di un tessuto sociale permanente.»

JOHN MAYNARD KEYNES,

Essays in Persuasion, 1921

C’è una foto di fine anno del 1929 che ritrae mio prozio Renzo Fubini con mio nonno, suo fratello, e i miei bisnonni, tutti raccolti attorno a un’anziana signora che dev’essere una trisnonna. Posano davanti a una tenda scura, rigidi, in un ambiente immerso nell’ombra. Malgrado l’evidente cura dei dettagli dell’intero quadro familiare, la cravatta del bisnonno non è annodata perfettamente e lui appare spettinato sulla parte sinistra della testa, come se nessuno avesse osato avvertirlo che doveva mettersi a posto.

Invece i due figli maschi, il più grande in piedi a sinistra, il più piccolo secondo da destra, sono impeccabili. Colletti inamidati, cravatte dal nodo piccolo e chirurgico. Mio nonno, che era nato nel 1900, porta lenti da vista a pince-nez del vecchio stile precedente alla Prima guerra mondiale. Ricordo mezzo secolo più tardi i segni scavati da quelle montature metalliche sul suo naso, nel frattempo visibilmente cresciuto.

Renzo invece, nato nel 1904, appare già più novecentesco del fratello maggiore. Tanto per cominciare, è il solo maschio di casa che riesca ad accennare un sorriso davanti all’obiettivo; la sua cravatta è di seta chiara; gli occhiali, più contemporanei, sembrano fatti di osso o di tartaruga. Ma piuttosto che dalla data di nascita, il senso di relativa modernità espresso dalla sua figura al centro di quell’immagine deriva forse dal fatto che solo lui, fra le persone raccolte per quel Capodanno di vigilia della Grande depressione, si trova già faccia a faccia con la storia. Poiché era l’unico in famiglia a viaggiare, a suo modo partecipava ai grandi eventi del tempo. Al momento di quello scatto era appena tornato da Londra, dove si era trovato improvvisamente immerso nelle dispute politiche e dottrinarie fra Keynes, McKenna e il ministro laburista Snowden sui debiti di guerra delle grandi nazioni europee, il mantenimento delle loro monete nel gold standard, il milione di disoccupati della Gran Bretagna o la bolla creditizia della Repubblica di Weimar che era sul punto di esplodere e avrebbe aperto la strada al caos e all’ascesa del Partito nazionalsocialista.

Dall’autunno del ’29 mio prozio Renzo si era tuffato in queste discussioni, non protagonista ma spettatore di prima fila alla London School of Economics, quando il crollo di Wall Street lo aveva sorpreso lontano da casa. All’epoca Renzo Fubini era un economista alle prime armi, benché stesse già sviluppando il lavoro che avrebbe contraddetto in pieno il suo «maestro» Luigi Einaudi e lasciato un segno nel modo in cui, decenni dopo, la Repubblica italiana avrebbe tassato i suoi contribuenti.

Ma tutto questo sarebbe venuto più tardi. Per ora ciò che colpisce in quella foto è la fissità. Il senso della gerarchia che traspare da ogni dettaglio. Gli uomini di famiglia stanno in piedi, galantemente più scomodi però situati più in alto: al centro il bisnonno, alla sua destra il primogenito, alla sua sinistra il secondo e ancora più a sinistra il marito della figlia che invece compare seduta, dunque in basso con le altre donne. Anche qui, nella fila sotto, la geometria della deferenza si ripete: al centro la trisnonna, alla sua destra la bisnonna, e a sinistra appunto Gina, la gemella di Renzo, con in collo la sua primogenita. È un mondo in cui la gerarchia e l’ordine sembrano fatti per insinuarsi in ogni rapporto. Ho una copia del primo libro di mio nonno, una raccolta di saggi di Ugo Foscolo pubblicata nel 1926, la cui dedica a mano esprime la stessa tensione fra amore infantile e ossequio: «Colla più viva tenerezza / alla sua adorata Mamma, Mario». La M maiuscola di Mario è percettibilmente più piccola della M di mamma. E sotto, in una grafia sempre più microscopica e discendente con il succedersi delle lettere, come fosse zavorrata dall’introversione e dal pessimismo: «Torino, giugno 1926».

Quando è nato il mio bisnonno Riccardo, nel 1874, molti ancora sospettavano che l’unione politica, doganale e monetaria dell’Italia non avrebbe resistito a lungo. Economicamente, almeno in quegli anni, si stava rivelando un insuccesso. Il nuovo regno che andava dalle Alpi a Lampedusa, ventisei milioni di abitanti, era l’ottava economia del pianeta ma circa un quarto dei neonati moriva nei primi dodici mesi d’età. L’aspettativa di vita era di poco sopra i trent’anni e sarebbe arrivata a trentotto solo al compimento della maggiore età da parte del bisnonno. A quel tempo il reddito medio in Calabria superava quello della gran parte delle regioni del Centro e del Nord, mentre in seguito il ritardo del Mezzogiorno – nei primi quindici anni dell’Italia unita di circa il 10 per cento, in ricchezza per abitante – non avrebbe fatto che allargarsi fino ai giorni nostri.

Per certi aspetti l’Italia di allora ricordava quella di oggi, o l’area euro in un mondo che si globalizza proprio come allora l’Europa si integrava nella rivoluzione industriale. Anche a quei tempi qualcosa non stava andando come gli architetti dell’unificazione avevano previsto. Tra il giorno della nascita del mio bisnonno e quello della nascita di mio nonno, il Pil del paese crebbe in media di uno zero-virgola-sei annuo: la metà o meno rispetto a qualunque altra fra le grandi economie avanzate del tempo. Invece di raggiungere gli altri paesi europei come si era sperato mettendo in comune la moneta, il mercato e il governo di tante regioni disparate, l’Italia stava perdendo terreno. Nel 1870 il Regno di casa Savoia rappresentava circa il 3,8 per cento del Pil del mondo, nel 1898 il 3. Quasi un quarto del peso economico internazionale del paese si era dissolto in una generazione. Questi decenni stagnanti avrebbero portato alla crisi finanziaria del 1893-96; solo quella avrebbe indotto il governo a creare e poi rafforzare i poteri di una banca centrale unica, la Banca d’Italia.

Non che ai miei le cose andassero male, negli anni dopo l’Unità d’Italia. Andavano solo in modo strano. Con la ferocia verso se stessi e la determinazione che di solito si dedica a un’ascesa sociale, erano passati dal mestiere di banchieri a quello di insegnanti delle superiori.

È stata la rottura più forte in una continuità plurisecolare che sconfinava spesso nell’endogamia. Gli archivi della comunità di Torino dicono che i genitori del mio bisnonno Riccardo, padre banchiere, madre figlia di banchieri, dovevano essere imparentati fra loro più o meno alla lontana, perché entrambi erano nati chiamandosi già Fubini. Zia Gina, sorella di mio nonno, aveva anche lei sposato un Fubini. E se si risale di quattro o cinque secoli, impresa facilissima oggi che un albero genealogico sta tutto in una chiavetta da computer, si nota come gli incroci fra mariti e mogli Fubini si ripetano continuamente. Erano la più ovvia delle scelte.

Questi non erano ebrei erranti, gente cosmopolita che aveva viaggiato e padroneggiava chissà quante lingue. Non coltivavano l’intelligenza o la cultura in quanto unico bene trasportabile in caso un giorno all’alba avessero dovuto precipitosamente fuggire. Coltivavano il tasso d’interesse. Ed erano sempre lì, erano sempre stati lì. In una ventina di generazioni avranno coperto poche centinaia di metri, qualche isolato. Si sposavano fra loro probabilmente solo perché appartenevano a un mondo ristretto e convenzionale in cui la probabilità di trovare un compagno o una compagna di vita diversi era bassa e comunque considerata con sospetto.

Il nome Fubini era nato intorno al 1570 in seguito a uno scandalo nella Torino dell’epoca. Un ragazzo di nome Abraham Levi era stato mandato da un certo banchiere Raffo ad aprire quella che oggi definiremmo una filiale in un paese del Monferrato. Un agglomerato di case chiamato, ancora oggi, Fubine. All’epoca e a lungo in seguito vigeva ufficialmente per i cristiani il divieto di praticare il prestito a interesse, sotto minaccia di scomunica, quindi l’attività di credito era ampiamente delegata agli ebrei. Per loro del resto era la sola possibile, altre strade essendo sbarrate dal divieto di accedere all’istruzione superiore, di praticare le professioni liberali, di possedere case o terre e dunque di praticare l’agricoltura come imprenditori.

Dopo qualche tempo Abraham decide di mettersi in proprio, si trasferisce a Torino e apre un «banco» a suo nome. Banco Abraham Levi, una bottega con un’insegna sulla porta. Lo scandalo arriva a quel punto: come forse avrebbe dovuto immaginare, in città viveva già un omonimo che guidava un preesistente Banco Abraham Levi. Siamo in piena violazione del copyright da parte di un outsider che non ha mai chiesto il permesso per lanciare la sua attività. Il debuttante prenderà quindi la specificazione «Fubinorum», che ricorda la sua origine provinciale e si distingue dal più prestigioso marchio del concorrente.

Abraham Levi fu dunque il primo e per quanto si risalga di padre in figlio, di secolo in secolo, non si fa che trovare suoi emuli e colleghi. Alcuni di successo, altri decisamente meno, ma tutti dediti alla pratica del tasso d’interesse. Per esempio il nonno di Anna Fubini, madre del mio bisnonno, compare come «negoziante, banchiere, proprietario» nato nel 1773. Essere proprietario era allora una condizione insolita, dato che agli israeliti era precluso il diritto di possedere immobili: solo il fatto che questo avo fosse entrato nell’età adulta nel periodo napoleonico, quando i francesi avevano dissolto i vincoli del ghetto e liberalizzato i diritti di partecipare alla vita economica, spiega perché quel Fubini possedesse una o più case.

Dall’altra parte della discendenza di Riccardo colpisce invece la descrizione del suo bisnonno paterno: «Negoziante, rigattiere». Anche qui «negoziante» significa uomo d’affari, prestatore di denaro. Ma è la qualifica di rigattiere quella più rivelatrice: tolti gli anni del primo Ottocento in cui i francesi avevano portato in Italia i principi della loro rivoluzione, gli ebrei restavano appunto soggetti al divieto di possedere immobili fuori dal ghetto. Quindi non potendo accettare case o terre in garanzia dei loro prestiti, si facevano consegnare posate d’argento, soprammobili, abiti usati da rivendere nei mercati di strada in caso di default del debitore. Banchiere e rigattiere erano due aspetti dello stesso lavoro.

Quando si guarda al bisnonno spettinato con intorno i discendenti in ordine di anzianità nel 1929, bisogna pensare che quelle figure dall’aria rigida e ostinata avevano dietro di sé cinque secoli del genere: banco dei pegni, tassi d’interesse, posate d’argento fuse per impreziosire con ricami e bottoni le giacche escusse ai clienti; nel caso di esponenti più fortunati, come il nonno del bisnonno Emanuele Sabato Fubini, prestiti al sovrano per finanziare la guerra di Crimea.

Il bisnonno Riccardo è il primo Fubini a voltare pagina. Cambia mestiere. Avrebbe potuto investire i risparmi che senz’altro avrà ereditato nella meccanizzazione dell’Italia unita, aprire una fabbrica, magari costruire case, o comprare delle risiere a Vercelli. Invece no. Insegna negli istituti tecnici. È rimasto fra le carte di famiglia un biglietto del 1911 al suo compagno di studi Luigi Einaudi, con l’orgogliosa intestazione «Scuola superiore di Agricoltura, Portici», ma in quegli anni è stato anche in un istituto tecnico a Lodi e in un altro, agrario, a Lambrate. Invece di gestire una banca, entrava tutti i giorni in una classe di provincia. Aveva scritto un volume di settecento fittissime pagine sul diritto delle locazioni, un lavoro estenuante su una materia che lo stesso Einaudi avrebbe poi definito «di una noia indicibile». Immagino si fosse sobbarcato il compito di scrivere quel libro nella speranza di ottenere un posto all’università. Alla fine non sarebbe andato oltre la libera docenza, qualche lezione a contratto anno dopo anno, ma non era questo il punto. L’essenziale era che lui è il primo in famiglia a poter studiare perché lo Statuto albertino nel 1848 apre agli ebrei l’accesso all’università pubblica e alle professioni liberali.

Un giorno alla comunità di Torino Marco Luzzato, ex funzionario della Fiat in Unione Sovietica, mi ha confessato che gente così gli ricorda i nuovi ricchi della Russia. Per anni quelli hanno potuto comprare un solo tipo di cravatta, un solo tipo di scarpe e ora esagerano nel senso opposto aggirandosi nel quadrilatero della moda a Milano. Pur di cancellare ogni residuo mentale delle privazioni del passato, diventano compratori compulsivi in via Montenapoleone.

Altrettanto sprovvisti di senso della misura nell’affrontare le università e le carriere negli studi sono gli ebrei cresciuti dopo l’Unità d’Italia. Studiano con brutalità verso se stessi, mio nonno e suo fratello lasciano dietro di sé una scia infinita di pagine di appunti minutissimi, di lezioni, pensieri, libri letti, semplicemente perché ora possono.

Renzo a ventisei anni ha già vinto il concorso universitario e scritto il suo saggio più importante, in cui contraddice l’unica teoria mai avanzata dal suo maestro e mentore Luigi Einaudi, compagno di studi di suo padre. Ed è alla stessa età che mio nonno dedica a sua madre i saggi del Foscolo da lui editi, «con viva tenerezza».

Queste persone non capiscono più il denaro, ne perdono in gran quantità illudendosi di investirlo. Negli anni dopo il primo conflitto mondiale sono membri di quella classe sociale di cui parla John Maynard Keynes quando scrive: «Gli eventi monetari che hanno accompagnato e seguito la guerra hanno portato via [ai detentori di fortune medie] circa metà del valore in Inghilterra, sette ottavi in Francia, undici dodicesimi in Italia e virtualmente tutto in Germania».

Invece gli uomini della mia famiglia paterna si buttano a corpo morto sui libri come a voler chiudere una parentesi di cinque secoli in cui l’accesso agli studi era stato loro precluso. Non sono solo loro, è tutta la comunità ebraica. A tre generazioni dallo Statuto del 1848, i docenti ebrei a Torino sono il 16 per cento del totale dei professori a giurisprudenza e il 30 per cento a medicina. Cento o duecento volte sopra il loro peso demografico in città, quando invece i loro nonni neanche avevano potuto iscriversi al primo anno. Sono dei parvenu dell’istruzione in un mondo, peraltro, spaventosamente noioso. Mia cugina Bice ricorda i racconti di sua zia Gina di quando lei e Renzo da piccoli, negli anni Dieci del Novecento, spiavano da dietro le porte i ricevimenti in casa del mio bisnonno: appuntamenti a giorni fissi, pastine e liquore serviti in vassoio.

Un biglietto di mia bisnonna a Einaudi nel 1934 la dice lunga sul tono di quelle serate di socialità: «Bice Fubini Colombo, spiacente che le sue condizioni di salute non le abbiano permesso di venire da Lei, Le invia, estensibili ai cari Suoi e a nome pure di suo marito, i migliori auguri di lieto Natale e di buon anno. Unisce i più distinti saluti».

Forse quelle persone in realtà non volevano avere tempo libero, per non morire di noia. Meglio agire come Renzo Fubini, andarsene prima in Inghilterra e poi in America a vedere il crollo di Wall Street con i propri occhi e poi tornare per diventare professore d’università. Il primo in famiglia. Perché sarà stato sì un mondo di ricevimenti, le pastine a giorni fissi. Ma anche quell’Italia si stava dimostrando più aperta di questa di oggi, dove diventerai geometra solo se tuo padre è geometra e figlio di geometra.

![]()

«Il regime fino a ora è riuscito a vivere su riserve abilmente sfruttate, grazie a degli espedienti. Ma il futuro si annuncia sotto auspici nefasti. Non si vede come la scadenza possa essere rinviata all’infinito.»

ALBERT O. HIRSCHMANN,

Les finances et l’économie italiennes, 1938

La mano metallica che pesca i reperti di ferro o di rame non aveva mai lavorato tanto. Faceva un fracasso assordante fra gli uliveti. Calava, ghermiva una quantità di materiale e lo spostava in cumuli ordinati secondo la materia e il pregio. Il ferro migliore 70 centesimi al chilo, quello più scadente 20. Il rame poi può arrivare a 3 euro e mezzo, ma è più difficile da trovare a meno di non voler chiudere un occhio quando qualcuno arriva con cavi di linee ferroviarie divelti, tombini, grondaie appena smontate.

Certo i prezzi non sono come in Grecia, dove un furgoncino può girare tutto il giorno per i villaggi di campagna, strada per strada, e ogni abitante prima di sentire l’offerta dall’altoparlante sa già quanto gli può fruttare: 12 centesimi di euro per ogni chilo di ferro.

Ma questa non è la Grecia. Il cortile del ferraiolo era proprio sotto i piloni dell’arteria che unisce il Tirreno allo Ionio, un posto tranquillo. Spostandosi un po’ si poteva vedere in alto la rocca di Catanzaro. Questa è la superstrada che porta a Gioia Tauro, dove quasi centoventi anni fa è nato mio nonno materno. A quest’altezza non c’erano i sacchi di sabbia dell’esercito e i militari seduti dietro un mitragliatore, come più a sud fra Bagnara e Scilla, dove qualcuno deve aver dichiarato guerra alla superstrada perché i cantieri continuano a saltare in aria nottetempo. Non fosse per il motore diesel della mano metallica, qui lo spiazzo sarebbe silenzioso e quasi deserto. Accanto c’è solo uno dei call centre della famiglia del sindaco, ma passavano sempre meno addetti nelle ore di cambio turno perché la ditta aveva smesso di rinnovare i contratti trimestrali in scadenza: Vodafone e gli altri committenti avevano limato le tariffe orarie, il solo modo per rientrare nei costi era spostare il più possibile i centralini in Albania.

I venditori iniziano ad arrivare verso metà giornata. Chi ha catturato un frigorifero vecchio accanto ai bidoni della spazzatura su via Lucrezia della Valle, chi ha ripulito un cantiere al Lido, chi ha raccolto vecchi infissi di lamiera lasciati su un prato. Con un frigo si potevano fare almeno 50 euro, u...