![]()

![]()

Il tuo passo era lento, quel giorno. Più lento del solito. Non potevo non notarlo, ma speravo di sbagliarmi. Ho rallentato, ma ancora non arrivavi. Ho rallentato ancora, ma rimanevi sempre indietro. Solo quando mi sono fermata mi hai raggiunto, un po’ affaticata, ma con un grande sorriso. Con nonchalance mi hai detto: “La mamma è un po’ stanca, oggi”, come se fossi ancora piccola e avessi bisogno di essere tranquillizzata e protetta da qualcosa più grande di me.

Mi sono prodotta in un mezzo sorriso: avevo la sensazione che qualcosa non andasse. In un altro momento, forse solo il giorno prima, mi sarei arrabbiata, ti avrei spronata ad accelerare. A volte avevo l’impressione che camminare lentamente fosse una delle tue tecniche per metterti al centro dell’attenzione; altre, semplicemente, sapevo che ti distraevi, oppure che stavi cercando qualcuno con cui attaccare bottone.

Questa volta, però, era diverso, e non sapevo neanche perché. Non riuscire a decifrare quel presentimento mi disturbava molto, soprattutto perché era più forte rispetto ai mesi precedenti.

Ho cercato di distrarti, dirottando la tua attenzione su una vetrina, per non farti capire che secondo me c’era qualcosa che non andava e darti un’occasione di riposo senza che te ne accorgessi.

La sera avrei danzato al teatro di Bergamo e per vedermi sarebbero arrivati anche papà, Gioia e i bambini. Ti ricordai che ci avrebbero raggiunti a breve e mi venne un’idea: “Perché non gli prendiamo un regalino?”. Concentrarci su di loro ci fece subito bene, e il nostro umore tornò allegro come al solito.

Era l’ultimo mio spettacolo che avresti visto, ma ancora non lo sapevamo.

Per i bimbi di Gioia, invece, era il primo. Erano arrivati qualche giorno prima dal Canada.

Sono comparsi in formazione compatta, tutti e cinque: Matthew, Sophia e James in mezzo, Gioia da una parte e papà dall’altra. Mia sorella era tutta emozionata e li stava preparando come se si fosse trattato di un grande evento. Appena li hai visti comparire, hai dimenticato la stanchezza. Attorniata dai tuoi nipoti, elettrizzata, con voce squillante hai annunciato che li avresti portati a mangiare il gelato. Un sì all’unisono ha decretato che la tua proposta era stata approvata e in un attimo siete spariti, in marcia verso la gelateria.

Non ricordo molto di quella sera. Le sensazioni che provo e la felicità che avverto mentre danzo erano smorzate da una sorta di presagio negativo, che riuscì ad annebbiare tutto il resto. Per giorni non mi sarei tolta dalla mente l’immagine di te che arrancavi per raggiungermi: era la prima volta che la lentezza che così spesso mi aveva esasperato non dipendeva dalla tua volontà.

La sensazione che in quel momento fosse finita un’epoca e ne stesse per cominciare un’altra, un nuovo cammino, era così forte da sembrare quasi violenta.

Una settimana dopo si realizzava un sogno che io e il mio amico scultore Felice Tagliaferri avevamo inseguito per anni: organizzare una mostra dei miei quadri e delle sue opere, gli uni accanto alle altre. All’inaugurazione portammo Sophia, e per te fu subito festa. Avresti voluto anche gli altri nipotini e Gioia, ma avevano tutti la febbre. Sophia, invece, non avrebbe rinunciato a quell’evento per niente al mondo. Adora farsi bella, e in effetti era splendida nel suo completino azzurro, con il volto incorniciato dai capelli lunghi. A te, che la portavi per mano, brillavano gli occhi per la contentezza: parlavi sempre a tutti dei tuoi bellissimi nipoti canadesi, e l’idea di poterne avere una con te ti rendeva più felice che mai.

Sembravi meno stanca e questo mi tranquillizzò un po’, anche se continuavo a tenerti d’occhio. L’inaugurazione della mostra fu un momento molto intenso: Felice e io eravamo così pieni di entusiasmo per l’unione delle nostre arti da sentirci non solo soddisfatti, ma quasi invincibili.

Terminato l’evento, Giuseppe, l’amico che l’aveva organizzato, ci ha invitati tutti fuori a cena. Siamo andati in una pizzeria della zona, ambitissima perché preparano le pizze più buone del mondo, letteralmente: sono i campioni. Il locale era pieno, l’unico tavolo rimasto era su un soppalco. Era giugno e faceva caldo, l’aria condizionata soffiava proprio sopra le nostre teste. Ti sei sentita subito a disagio e ti sei avvolta un foulard attorno al capo, per ripararti. Era un gesto che ti avevo visto fare centinaia di volte: quando l’aria condizionata minacciava di acuire la tua sinusite o il tuo dolore cronico al nervo trigemino, aprivi la borsa e, come Mary Poppins, tiravi fuori un foulard o un cappello. Abbiamo chiesto comunque di spegnerla, visto che infastidiva tutti.

Era da un po’ che avevi problemi allo stomaco, e anche quella sera non avevi granché appetito. Invece di ordinare una pizza Campione del Mondo, ti sei fatta portare un brodo con i tortellini. La preoccupazione si è fatta di nuovo sentire. Ho cercato di smorzarla prendendoti in giro, ma non ho potuto non notare che hai mangiato solo un paio di tortellini, avanzando completamente il brodo.

La serata fu semplice, ma piena di gioia e di quella bellezza che raramente nella vita si riesce ad avvertire senza nessun motivo particolare. Ci sentivamo uniti per aver collaborato tutti, in tanti modi diversi, alla realizzazione di un sogno, e il risultato del nostro lavoro ci aveva appagato e resi felici.

Qualche mese più tardi, il nostro amico Giuseppe mi ha raccontato che quella giornata era rimasta impressa nella sua mente e ha condiviso con me un suo ricordo. A cena, posandogli una mano sulla spalla, gli avevi indicato me e Sophia, che stavamo giocando dall’altra parte del tavolo. Lei sedeva sulle mie ginocchia e ridevamo per non saprei dire che cosa. Gli avevi sussurrato: “Guarda come sono belle”. Giuseppe si è commosso nel rivivere quel momento: mi ha descritto il tuo sguardo come uno dei più intensi che avesse mai visto. E mi ha detto che quelle quattro parole e la tua luce gli sono rimaste dentro, per riaffiorare alla sua memoria in un momento delicato, di difficoltà, e aiutarlo.

Tu, piccola donna forgiata con l’acciaio, che ha superato molte sfide, sei andata a trovarlo nei suoi pensieri, per ricordargli che quando la vita ci mette alla prova è necessario essere forti, ma si può essere anche sereni e immensamente dolci. Come sei stata tu.

Secondo me li hai scelti, questi due eventi: uno spettacolo e una mostra. La danza e la pittura: le mie due ali. Entrambi sarebbero stati gli ultimi.

I disturbi allo stomaco sono diventati sempre più forti e fastidiosi. Qualche settimana prima eri stata al pronto soccorso, tornando a casa a notte fonda senza nulla di fatto: sembrava che fosse tutto a posto, ma non era così. Hai deciso di approfondire la questione e hai fissato un appuntamento con uno specialista, martedì 19 giugno. Qualche giorno prima ci hanno chiamato per anticiparlo al 15, un giorno in cui avrei dovuto ballare fuori città. Ho fatto finta di niente, tu anche, lasciando che mi organizzassi senza di te. Non disdire l’appuntamento per altri sarebbe stato normale, ma non per te. Era la prima volta in assoluto che sceglievi di non accompagnarmi.

Era un presagio, e finalmente ne ho riconosciuto tutti i segni. Se la nostra vita fosse un film, in questo momento vorrei una musica che sfuma, per trasformarsi in un suono monocorde, triste e funesto; la luce si abbasserebbe e il regista stringerebbe sugli occhi dei protagonisti. Avevo paura, senza sapere di che cosa.

Mi sono preparata per partire, comportandomi come se fosse tutto a posto, ma la preoccupazione mi seguiva ovunque; temevo quasi di incontrare il tuo sguardo, perché sapevo che, all’ultimo, avresti potuto decidere di rimandare quell’appuntamento così vitale solo per tranquillizzarmi, fare la valigia e venire con me.

Non è accaduto, per fortuna. Anzi, tutto sembrò persino più semplice di come prevedevo.

Non hai detto molto, mi hai accompagnato alla porta e, prima che uscissi di casa, mi hai augurato buona fortuna.

Io, invece, ti ho fatto mille raccomandazioni: “Mamma, appena finisci la visita chiamami. Mamma, ricordati il telefonino, te l’ho caricato ed è già nella tua borsa”. Mi hai squadrato divertita, come se fossi improvvisamente impazzita, e sorridendo sotto i baffi mi hai fatto di sì con la testa. Mi rendevo conto dell’assurdità di quelle puntualizzazioni, non ce n’era alcun bisogno, ma non riuscivo a fermarmi: “Mi raccomando, mamma, non tornare a casa da sola, aspetta che papà vada a prendere Gioia, poi passa da te e tornate a casa tutti insieme”. Gioia doveva accompagnare Matthew dal medico, così papà avrebbe portato prima figlia e nipote da un dottore, poi te dall’altro, e ritorno.

I ruoli ormai si ribaltavano spesso, io mi comportavo da mamma e tu da figlia. Nonostante ogni tanto mi rimettessi al mio posto, non ti dispiaceva che mi prendessi cura di te. Con poca efficacia, peraltro: sapevo benissimo che non avresti fatto nulla di quello che ti avevo chiesto, ma semplicemente ciò che ti diceva l’istinto.

La sera, in camerino, mi sono preparata per lo spettacolo. Ho tirato fuori i pennelli e sparso ombretti e colori sul tavolo. Ho cominciato a truccarmi lentamente, con più cura del solito. Dopo aver distribuito un po’ di gel sui capelli, mi sono riscaldata, come ho fatto chissà quante volte prima di ogni esibizione. Sempre gli stessi gesti, ripetuti come se fossero un mantra, che mi aiutano a entrare nell’atmosfera dello spettacolo, a concentrarmi meglio.

A volte penso che certi riti siano una benedizione: inserisci il pilota automatico e li esegui, senza bisogno di riflettere. Quella sera è stato esattamente così: riuscivo a pensare solo a te. Guardavo il telefonino ogni minuto, controllavo l’ora sperando che il tempo passasse, che la visita finisse, immaginando dove fossi. Per paura di non sentirlo, me lo tenevo accanto, senza abbandonarlo nemmeno un secondo. Finalmente è squillato: “Simo, sono la mamma”. Avevi una voce così brillante che per un attimo ho pensato di essermi sbagliata. Andava tutto bene, la mia era solo un’impressione. Che meraviglia: il mio peggiore incubo finito prima di cominciare.

“Non indovinerai mai con chi sono” hai proseguito, come se volessi raccontarmi di tutto tranne che cosa ti aveva detto lo specialista. “Sono uscita dall’ospedale a piedi per andare dal dottore e vedere Gioia, e ho incontrato un angelo. Non indovini chi è? È una tua amica.”

Come volevasi dimostrare: tutto il contrario di quello che ti avevo detto. Era sempre così: ti si poteva chiedere qualsiasi cosa, ma tu facevi solo quello che ti sentivi, senza pensare ad altro. Quasi scocciata, ti ho domandato cosa ti avesse detto il medico, ma tu non avevi nessuna intenzione di cambiare copione. “Allora, se non indovini, te lo dico io. Ho incontrato la tua amica Alessandra, che è stata un angelo e mi ha accompagnato da Gioia.”

Con te c’era poco da arrabbiarsi, e lo sapevo benissimo. Avresti fatto comunque di testa tua. Ho capito che avresti deciso tu e solo tu quando comunicarmi il responso del medico. Il mio compito in quel momento era ascoltarti e attendere, rispettando il modo in cui stavi scegliendo di dirmelo.

Sono rimasta in silenzio mentre finivi di raccontarmi di Alessandra, e poi della visita medica. Le tue parole, così delicate, sono esplose nella mia mente con la forza di un boato, che è cresciuto, cresciuto, cresciuto, fino a “massa voluminosa”.

“C’è una massa nel mio stomaco e il dottore voleva ricoverarmi subito, ma io non ho voluto” hai concluso, con il tono di un bambino che ha appena combinato qualche marachella e sa che sta per essere rimproverato.

Non riuscivo a risponderti. Ero annichilita, il corpo rigido, teso, come se dovesse attutire un colpo. Mi era venuto freddo. Mi tremavano le gambe, riuscivo appena a reggere il cellulare. Una lacrima mi è scesa sul viso, lasciando un solco sulla pelle truccata. Non mi stavi dicendo tutta la verità, ma non importava. Sapevo già tutto, non avevo bisogno di altri dettagli.

Poi hai proseguito, temendo sempre il mio rimprovero, ma ferma nella tua decisione: “Ho detto al dottore che tanto domani è sabato, durante il fine settimana non mi avrebbero fatto comunque niente, e poi lunedì è il tuo compleanno...”.

Ancora una volta eri tu a decidere. Non avresti mai cambiato idea. Nulla e nessuno, nemmeno la malattia, avrebbero potuto allontanarti da me e dalle cose che ritenevi importanti. Altri avrebbero potuto pensare che lunedì sarebbe stato solo un compleanno, per di più il trentottesimo, uno dei tanti, e nemmeno particolarmente significativo, e che fosse di gran lunga più urgente farsi curare. Non tu. Avevi rinunciato a uno spettacolo, ma non intendevi rinunciare al compleanno. Per te era un appuntamento fondamentale, da preparare e festeggiare con cura ogni anno.

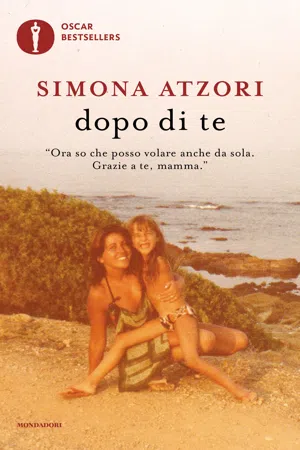

Ti era servito pochissimo per scegliermi. Ero uscita dal tuo ventre, è vero, ma sono sicura che – quando mi hai vista per la prima volta – mi hai guardata, me e i miei piedini già piroettanti nell’aria, e mi hai scelto come tua figlia. Non posso conoscere la paura, né la tristezza, che forse hai provato quando hai scoperto che ero nata così, senza le braccia. Non posso immaginare quanto tu ti sia sentita fragile e piccolissima di fronte all’enorme compito che ti aspettava. Non posso perché ho avvertito tutt’altro, e non solo nelle parole, ma nei fatti, nei tuoi atti di eroismo quotidiano contro il pregiudizio, nel tuo talento per vedere il mondo da una prospettiva diversa da quella di chiunque altro, nel tuo modo di coccolarmi e di prenderti cura di me. Nel tuo modo di festeggiarmi.

Hai sempre voluto che il mio compleanno fosse una grande festa. Per il primo avevi preparato una torta gigantesca, ricoperta di crema, con una candelina rosa nel mezzo. Non l’avevi commissionata a un pasticciere: l’avevi fatta tu, era la torta per la tua bambina e l’avevi fatta tu, promettendo a te stessa che avremmo festeggiato tutti i miei compleanni come grandi eventi, anno dopo anno, insieme a chi ci voleva bene davvero.

Era il trentottesimo compleanno che passavamo insieme e volevi festeggiarlo come tutti i precedenti. Non ti eri mai arresa e non avevi la benché minima intenzione di arrenderti adesso, davanti a una malattia che avevi appena scoperto.

Lunedì 18 giugno arrivò puntuale, come ogni lunedì, come ogni 18 giugno e come ogni compleanno. Per la prima volta siamo ricorsi a un catering. Come sempre abbiamo invitato tanti amici. Sono arrivati tutti, come se inconsciamente sapessero che quello sarebbe stato un ultimo appuntamento. Immersa nell’atmosfera di gioia, non ti ho tenuto d’occhio come nei giorni precedenti, mi sono limitata a guardarti da lontano. Chiacchieravi, sembravi serena.

Solo verso la fine della festa, quando le prime persone hanno cominciato a congedarsi, ho notato che ti eri messa una giacca sulle spalle. Faceva molto caldo. Ho ripensato immediatamente alle parole del dottore, “massa voluminosa”, e il mio cuore ha fatto un salto.

Mentre salutavo gli amici, ti ho perso di vista. Quando ti ho cercato, eri sparita. Ho girato tutta la casa, finché ti ho trovato in camera tua, sdraiata sul letto. Ti ho guardato e, forse per la prima volta nella mia vita, ti ho visto fragile. Avrei voluto fermare quell’attimo, sapevo che era l’ultimo di una vita che stava per cambiare inesorabilmente.

Mi sono avvicinata piano, in punta di piedi, e con delicatezza ti ho poggiato le labbra sulla guancia. Al mio tocco hai aperto gli occhi e mi hai guardato dolcemente. Mi hai preso la testa fra le mani e hai sussurrato: “La mamma è stanca, adesso. Voglio solo riposare, non riesco ad aiutarvi”. Ti ho dato un altro bacio e ti ho detto: “Non preoccuparti, mamma, riposa serena, è stata una bella festa, grazie!”.

Hai sorriso, come se fossero quelle le parole che aspettavi, soddisfatta di essere riuscita a portare a termine il compito più importante della tua vita: festeggiare la mia nascita.

![]()

Il giorno dopo il mio compleanno ci siamo svegliati un po’ più tardi del solito. La festa non era finita così presto e la mattina eravamo rimasti incollati al letto. Quando Gioia e io siamo scese a casa tua, non abbiamo trovato nessuno. Per un momento siamo rimaste stranite, come bloccate in un fermo immagine. Quella mattina dovevi andare a fare un prelievo di sangue, ti avrebbe accompagnata papà molto presto e proprio per questo avreste dovuto essere già a casa. Ti abbiamo chiamato al cellulare, ma non hai risposto e abbiamo cominciato ad agitarci.

“Non ci ha detto tutta la verità!” ho detto a mia sorella sbuffando, mentre camminavo avanti e indietro per la cucina. Lei mi ha guardato, ha alzato le sopracciglia e mi ha risposto con un profondo sospiro. In quel momento il cellulare è squillato e io mi sono catapultata a prenderlo.

“È la mamma, è la mamma!” ho quasi gridato.

Ho fatto in tempo a pronunciare la parola “Mamma” e nient’altro: come al solito, stavi scegliendo tu tempi e modi, cosa dovevamo sapere e quando.

“Sono all’ospedale, mi hanno ricoverata. Ora papà torna a casa, così sta con i bambini. Voi portatemi una camicia da notte e quello che pensate mi possa servire. Sono al secondo piano, reparto di ginecologia, stanza 206”. Nella tua voce non c’era particolare enfasi, era un messaggio semplice e chiaro.

Avrei voluto farti mille domande, ma non era il momento: volevi solo che ti raggiungessimo quanto ...