Leggi “cucina italiana” e immediatamente pensi alla nonna, ai profumi che si alzano dalle sue pentole e invadono la cucina, ai suoi gesti antichi, misurati e sapienti, all’orgoglio provato quando per la prima volta ti ha concesso di darle una mano. Per me, almeno, è così.

Nel mio caso, più che di nonna, dovrei parlare di nonno. Era lui, infatti, il mitico Eurico, il vero virtuoso di famiglia. Milanese fino al midollo, la domenica mattina si alzava alle 6:30 per preparare l’arrosto e quella che era una specie di opera d’arte: il sugo di pomodoro. Lavava, puliva, sbollentava, pelava, passava, eliminava i semini a uno a uno e cuoceva per ore. Il basilico solo alla fine, rigorosamente odoroso e freschissimo. Io arrivavo verso le dieci, assistevo a metà della preparazione e intorno a mezzogiorno ripartivo per tornare a casa sorreggendo un contenitore con il prezioso intingolo. Una volta, confesso, l’ho assaggiato per strada, e me lo ricordo ancora!

Le ricette della nonna toscana di mia moglie, invece, erano esplosioni di sapore: supersalate e superaromatizzate, tant’è che Veru oggi evita volentieri l’alloro, all’epoca ritenuto indispensabile e piazzato praticamente ovunque! Il pezzo forte di sua nonna era un piatto dalla cottura lunghissima e sapiente: il coniglio alle olive. Il massimo per lei era riuscire a ottenere in superficie la crosticina perfetta – croccante al punto giusto, elastica al punto giusto.

Non erano scelte casuali: credo che sia una questione di identità. Un po’ come il dialetto. Nell’arrosto e nel sugo dell’uno come nel coniglio dell’altra io vedo il tacito e quotidiano rinnovo dell’appartenenza prima di tutto a un determinato stile alimentare (quello italiano, mediterraneo) e in secondo luogo a uno specifico territorio. Il perché è presto detto.

Perché mangiamo quello che mangiamo?

Perché ci piace. Perché ci fa bene. Perché c’è solo quello nel frigo. Perché è già pronto e non abbiamo voglia di cucinare altro. Perché non vogliamo che qualcosa vada a male.

Ok, troppe opzioni. Forse mi conviene riformulare la domanda. Proviamo così: “Perché popoli diversi hanno elaborato stili alimentari diversi?”. Be’, a causa di una mescolanza di fattori.

Lo stile alimentare è innanzitutto, all’alba dei tempi, il frutto di uno spietato calcolo costi-benefici.

I costi sono di natura economica e ambientale. Al primo tipo appartengono ragionamenti di questo genere: se il mio campo di un ettaro può darmi 6,5 tonnellate di frumento duro oppure 5,5 di orzo,1 che al mercato posso vendere a prezzi diversi, cosa mi conviene fare? Quale scelta mi mette nella condizione di far fruttare al massimo il mio campo e di garantire la sopravvivenza alla mia comunità?

I costi del secondo tipo tengono invece conto del fatto che la produzione di qualsiasi alimento richiede un intervento umano e, dunque, modifica l’ambiente, talvolta in modo irreversibile. Quanto siamo disposti a incidere sull’ecosistema per fruire di un determinato cibo? In altre parole, un conto è coltivare il proprio orticello dietro casa, un conto convertire aree di foresta pluviale alla coltivazione della palma da olio.

I benefici riguardano invece il mio ambito, vale a dire salute e benessere. Prima di tutto, mangiamo qualcosa se il nostro corpo lo digerisce: per esempio, il nostro intestino non è programmato per digerire la cellulosa e infatti non mangiamo erba e foglie d’albero. Tra le risorse a disposizione, quindi, scegliamo quelle che ci fanno stare bene, che ci danno energia e non ci appesantiscono troppo. Mangiamo, in definitiva, ciò che ci nutre adeguatamente.

Prendiamo i farinacei: riempiono la pancia, hanno un alto valore energetico, sono facili da reperire e hanno accettabili costi produttivi. Diffusi? Diffusissimi!

Il “buono”, insomma, ha molto in comune con il “salutare”.

Poi, certo, intervengono fattori climatici (semplificando: in montagna fonduta, al mare insalatina) e culturali: basti pensare a quanto, nella nostra vecchia Europa, ha influito e tuttora influisce sulla dieta il calendario liturgico, con periodi di Quaresima e giorni di magro. Non posso approfondire troppo questo argomento (non vorrei finire per dedicargli l’intero libro!), quindi mi limiterò a disseminare qua e là alcune pillole di storia dell’alimentazione e a rimandare quanti fossero curiosi alla Bibliografia, dove ho deciso di inserire alcuni dei titoli sul tema che più mi hanno colpito.

La dieta mediterranea

Tornando a noi. Appurato perché mangiamo quello che mangiamo, vediamo come si mangia in Italia – o meglio, quale stile alimentare abbiamo elaborato alle nostre latitudini.

Fortunatamente, il nostro è un Paese graziato da un clima generoso e un territorio fecondo. La varietà di sicuro non ci manca: abbiamo a disposizione frutta e verdura di ogni colore, forma e sapore, differenti in ogni stagione; tutti i principali cereali (e migliaia di ricette per impastare e sfornare ogni genere di fragrante derivato); erbe aromatiche talmente odorose da meritare sughi e piatti tutti dedicati a loro. E quanto alle proteine? Be’, pesce in quantità, latticini in mille sapienti forme, fantasie di legumi.

Come abbiamo fatto fruttare cotante delizie? Creando uno stile alimentare unico al mondo, la cosiddetta “dieta mediterranea”. Ho scritto “unico” non a caso: le sue particolarità sono tali da aver permesso all’UNESCO nel 2010 di inserirla nell’elenco dei patrimoni immateriali dell’umanità. Condividiamo con Spagna, Grecia e Marocco l’onore di essere annoverati fra i Paesi dove è nata.

Non occorre scomodare Pellegrino Artusi per affermare che la nostra cucina è letteralmente specializzata nel valorizzare ingredienti poveri: quando si tratta di servire ricercate prelibatezze alle mense di signori e signorotti non siamo secondi a nessuno, ma a rendere davvero strepitosa la dieta mediterranea è la creatività con la quale siamo riusciti a trarre il massimo piacere da ingredienti, diciamo così, semplici, di base. Insomma, sono bravi (quasi) tutti a fare i fenomeni con scampi e branzini, è con mais e polenta che il gioco si fa duro. E noi abbiamo giocato alla grande, riuscendo a portare in tavola mille e un piatto, tutti buoni e spesso – e qua sta un altro motivo dell’unicità della dieta mediterranea – equilibrati.

Primi come pasta e fagioli, risi e bisi, la zuppa di cavolo, secondi come polpo e patate, zucchine e pomodori ripieni, il baccalà alla fiorentina, per non parlare dell’infinità di torte (salate e non) che popolano i ricettari di tutta Italia sono piatti perfetti dal punto di vista nutrizionale.

Ma quali sono i pilastri della dieta mediterranea?

Le calorie devono provenire per il 55-60% dai carboidrati (di cui l’80% complessi, cioè pane integrale, pasta, riso, mais, e il 20% di zuccheri semplici), per il 25-30% da grassi e solo per il 10-15% da proteine.2

In particolare, essa prevede:

- un elevato consumo di verdura e frutta (da preferire al dolce), meglio se fresche, di stagione e di produzione locale, per le vitamine, i minerali, gli antiossidanti e le fibre che forniscono;

- tanti ma tanti legumi, frutta secca e cereali, prevalentemente integrali;

- l’impiego dell’olio d’oliva, a fronte di una modesta assunzione di grassi saturi;

- consumo di pesce (a seconda della distanza dal mare) e di uova, con moderazione;

- una contenuta assunzione di prodotti caseari (prevalentemente nella forma di yogurt e formaggi);

- poca carne (soprattutto di quella rossa) e pollame;

- un regolare (ma contenuto) consumo di vino durante i pasti.3

A tutte queste regole pratiche bisogna aggiungere elementi immateriali, anch’essi fondamentali. Non sono infatti i singoli cibi a essere “buoni” o “cattivi”, ma l’insieme delle abitudini alimentari, le combinazioni degli ingredienti, la varietà della dieta e il modo in cui viviamo.4 Ecco perché la dieta mediterranea non è solo una dieta equilibrata, ma uno stile alimentare (e di vita).

Tra questi “ingredienti” immateriali prima di tutto troviamo la socialità, il senso del convivio. Sulle coste del Mare Nostrum, infatti, il cibo non è solo nutrimento. Lo spiega bene Plutarco in Vite parallele: “Gli uomini non sono invitati a mangiare e bere, ma a mangiare e bere insieme”.

Per avvicinarci ai giorni nostri, osserva Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione ADI (Associazione Dietetica e nutrizione clinica): “La mediterraneità non è solo ciò che si mangia, ma anche come lo si consuma e in quale contesto. È un modo di intendere la vita nel suo complesso”.5 Ecco perché la Fundación Dieta Mediterránea,6 creata nel 1996 a Barcellona per tutelare e valorizzare questo nostro patrimonio, ha declinato la classica piramide alimentare in ben dieci versioni, tenendo conto delle tipicità dei vari Paesi dell’area.

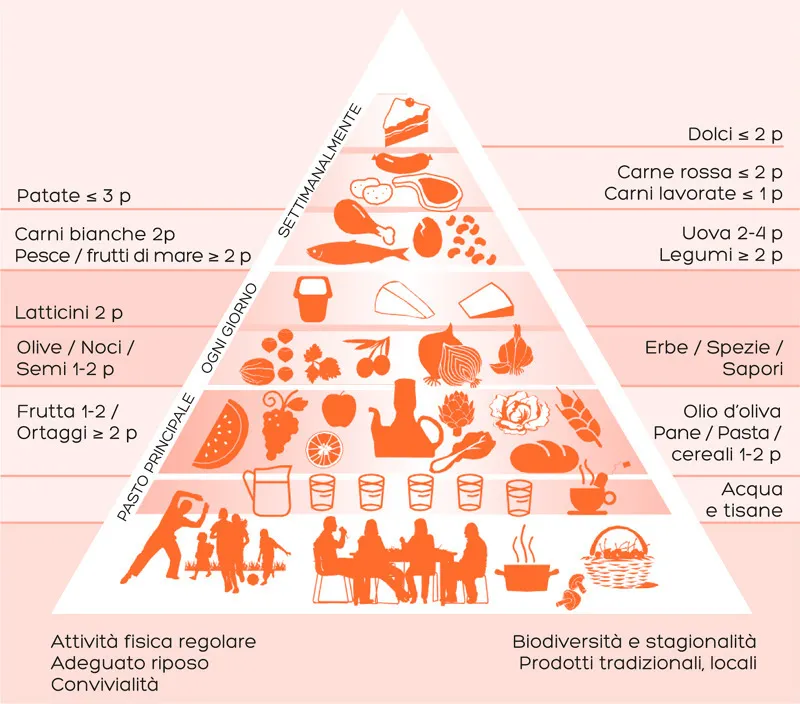

Quella italiana racconta come siamo stati per secoli e come dovremmo cercare di essere oggi: conviviali, attenti alla stagionalità e alla territorialità dei prodotti, capaci di adattare la tradizione culinaria alle esigenze attuali di introito calorico moderato e di cotture poco elaborate, rispettosi delle esigenze del nostro corpo anche sotto i profili dell’attività fisica e del giusto riposo.

La piramide

Ecco la piramide che la Fundación Dieta Mediterránea ha elaborato per l’Italia, tenendo conto dello stile di vita odierno. Si riferisce a una popolazione adulta – per bambini e anziani sarebbero necessari diversi adattamenti.

Alla base troviamo gli aspetti sociali e culturali, quindi sì alla convivialità e a un giusto riposo, no alla sedentarietà. Secondo la dieta mediterranea dovremmo essere, in altre parole, socievoli e attivi senza dimenticare di fermarci quando è il caso. Il nostro corpo non è una macchina, ma un organismo che dobbiamo proteggere e tutelare, e il riposo è funzionale alla sua efficienza.

I consigli però non si fermano qua. Oltre, troviamo anche un paio di preziose indicazioni generali:

- la moderazione: le porzioni dovrebbero essere sobrie, coerenti con il nostro stile di vita. Va da sé che un atleta mangerà diversamente da un impiegato che trascorre 8 ore della sua giornata seduto davanti al computer e la serata sul divano e che dovrebbe fare come dicono in Ven...