- 200 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

Dove va a finire il cielo

Informazioni su questo libro

Tutto è cominciato quando avevo undici anni, con un documentario sulla vita e il lavoro di Stephen Hawking. Ricordo ancora la sensazione di meraviglia e di inquietudine nello scoprire che domande come "è nato prima il tempo o l'Universo? E quale sarà il loro destino?" non riguardavano solo la filosofia, ma anche la fisica. A distanza di ventitré anni, quando di sera esco e alzo gli occhi al cielo, sono ancora quelle le emozioni che mi accompagnano: meraviglia e un po' di paura. È come se vedessi tutto: le infinite galassie che popolano il vuoto cosmico, i buchi neri, e più oltre, a circondarci come un guscio, la radiazione cosmica di fondo, la nenia celeste da cui tutto è venuto. Visto da lontano, il cielo è l'immagine della pace. Lì, invece, accadono cose di una violenza inaudita: miriadi di stelle che nascono e muoiono, la materia che si forma e si scompone, secondo un meccanismo perfetto. È uno spettacolo che non smette di affascinarci, sempre intriso di mistero e, per quanto si cerchi di esplorarlo, ogni risposta conduce solo ad altre domande. Sembra un gioco costruito apposta per noi, un enigma del quale non riusciremo mai a trovare davvero la soluzione, ma il divertimento sta proprio in questo: potremo continuare a giocare in eterno. E io questo gioco ve lo voglio raccontare.

Domande frequenti

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Informazioni

Inserto fotografico

Una delle molte immagini della Terra scattate dalla Luna. Questa, in particolare, è stata ottenuta nel 1968 dall’equipaggio dell’Apollo 8, la prima missione lunare con uomini a bordo, che si limitò a entrare nell’orbita lunare e a percorrerla dieci volte, senza atterrare.

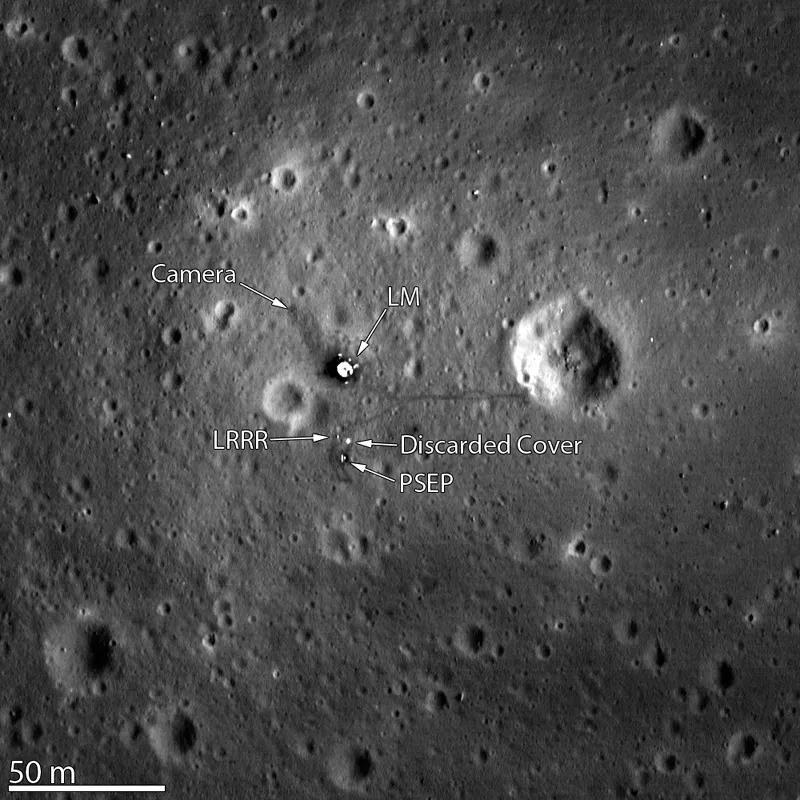

Foto della superficie lunare scattata dalla sonda NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter). I puntini luminosi indicati dalle frecce sono manufatti lasciati sulla superficie lunare dalla missione Apollo 11. Sono visibili, in particolare, il Modulo Lunare (LM), lo specchio usato per riflettere i laser (vedi testo), indicato dall’acronimo LRRR, la sua copertura e gli strumenti usati per alcune misurazioni (PSEP).

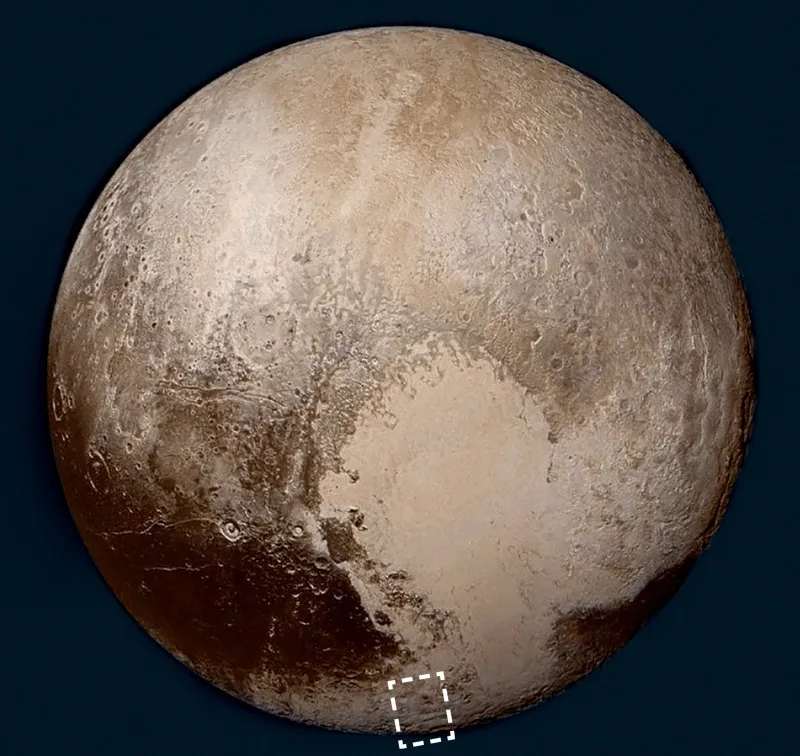

Una delle immagini prodotte dalla sonda New Horizon nel suo fly-by intorno a Plutone. Nell’ingrandimento, una regione montuosa, con montagne alte fino a 3500 m.

Confronto fra un tramonto terrestre…

Il nucleo della cometa 67P/Churymov-Gerasimenko, intorno al quale orbita la sonda ESA Rosetta e sul quale, nel novembre 2014, è atterrato il lander Philae.

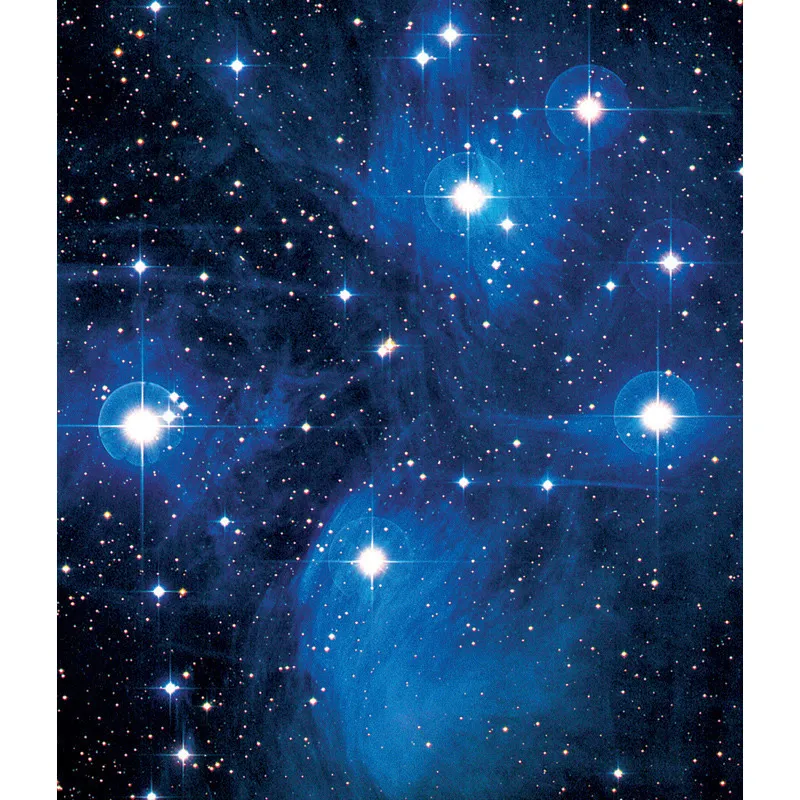

Un’immagine dell’ammasso aperto delle Pleiadi, nella quale è possibile osservare anche la nube di gas che circonda queste stelle.

Il volto di Marte. Preso da altre angolazioni e in condizioni di luce differenti, si mostra per quel che è: un rilievo montuoso qualsiasi, senza forme particolari.

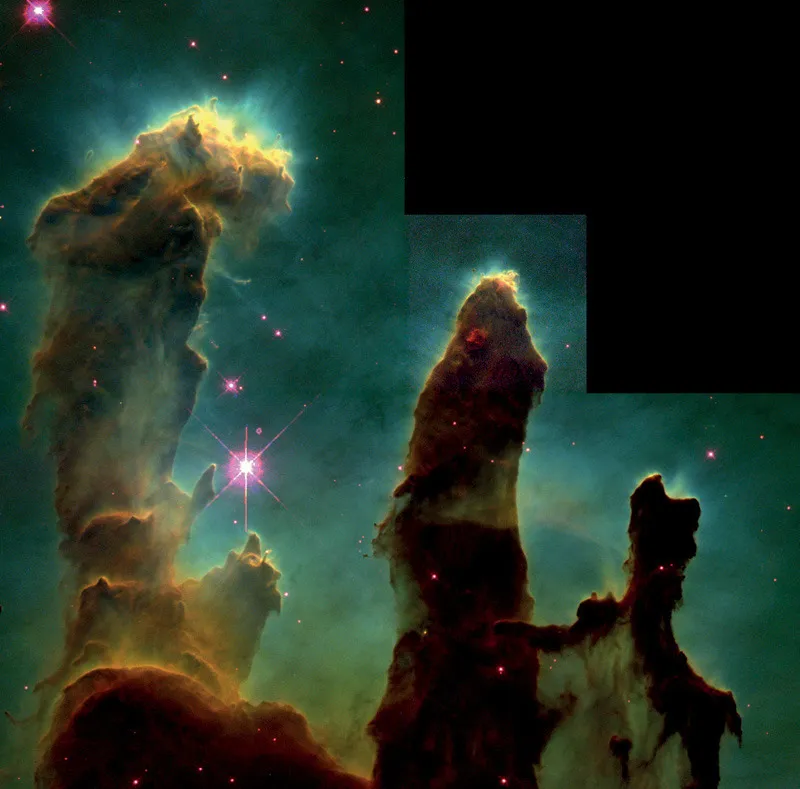

Un’immagine ottica dei “pilastri della creazione” nella nebulosa Aquila, una vasta regione di formazione stellare.

I “pilastri della creazione” visti però nell’infrarosso. Qui è possibile vedere molte stelle, che nell’immagine precedente erano oscurate da gas e polvere.

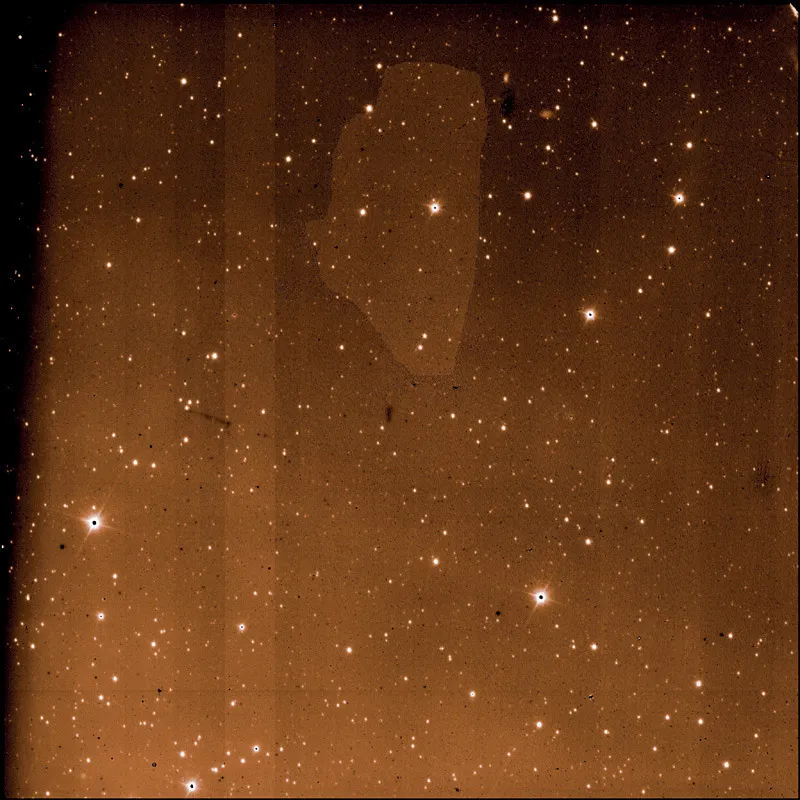

Un esempio di immagine infrarossa così come viene prodotta dal telescopio, senza alcuna successiva manipolazione. Queste immagini sono chiamate “raw”, grezze; è necessario un lavoro di elaborazione, detto “preriduzione”, per estrarne il contenuto scientifico.

L’Italia di notte ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’arco luminoso in alto è il cosiddetto “airglow”, la debole luminosità notturna dell’atmosfera terrestre.

L’Orsa maggiore ripresa dalla ISS. Come si vede, le stelle qui rivelano un colore: alcune possiedono una luce che tende al rosso, altre al blu.

Albireo, sistema doppio costituito da una stella gigante arancione e una di sequenza principale (a sua volta, in realtà, una stella doppia).

Diagramma di Hertzsprung-Russell con i valori temperatura-luminosità. Le stelle si posizionano in diverse regioni a seconda della loro fase evolutiva.

L’imperatore Enrico III che indica una stella nuova sul cielo di Tivoli in un manoscritto del 1450. Potrebbe trattarsi di una testimonianza dell’osservazione in Occidente della supernova SN1054.

Un dipinto rupestre a Chaco Canyon, negli Stati Uniti, realizzato dagli indiani Anasazi, che sembrerebbe rappresentare una stella, forse SN1054, di fianco alla Luna.

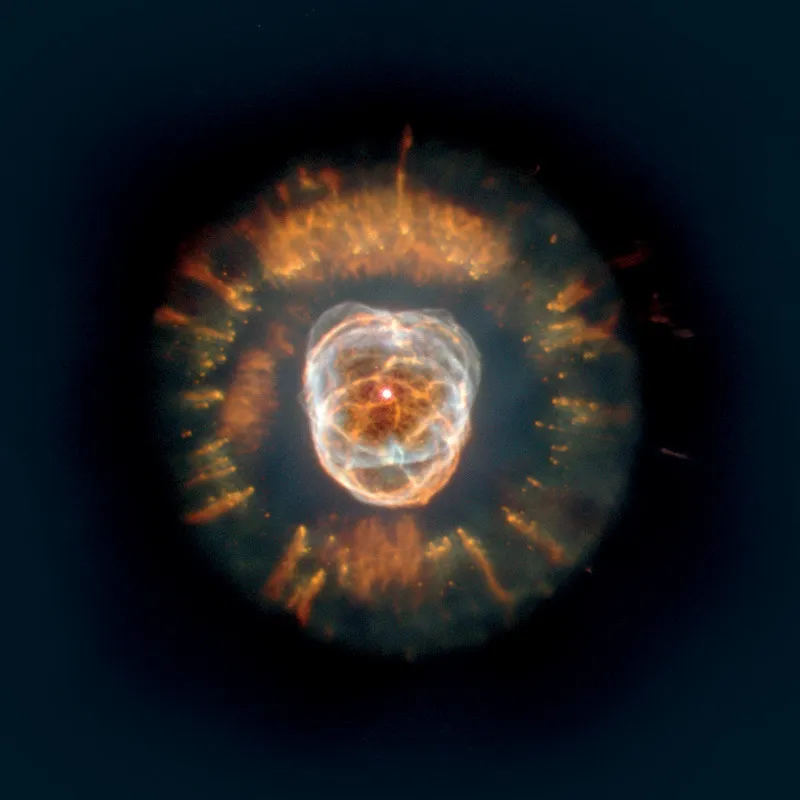

Un’immagine della nebulosa planetaria Eschimese.

La nebulosa planetaria Occhio di gatto.

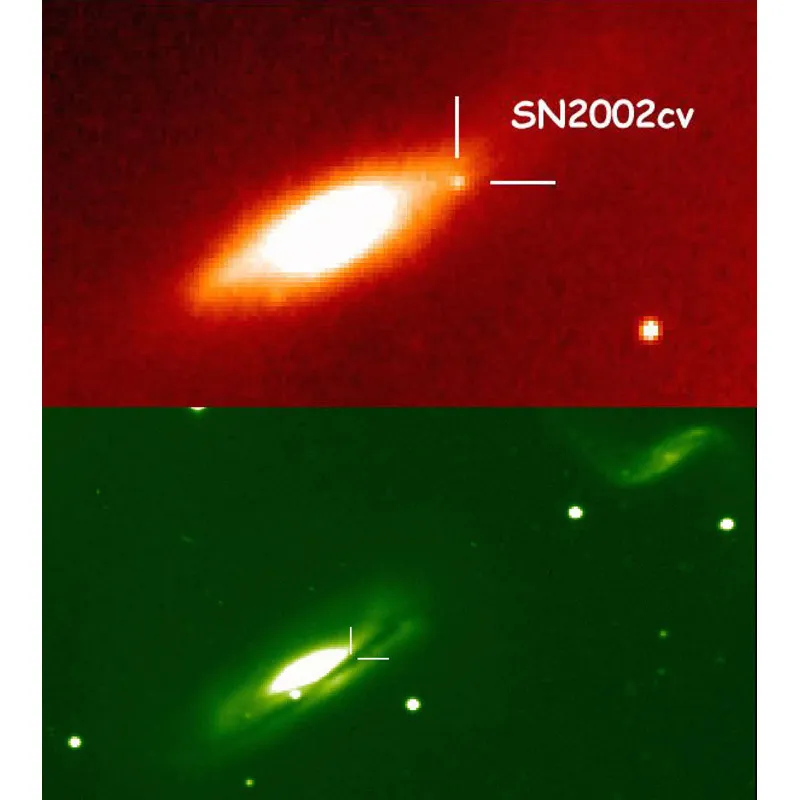

Immagine verde e rossa della supernova SN2002CV. In alto, la galassia ospite prima dell’esplosione, in basso viene evidenziata la supernova. La sua luminosità dopo l’esplosione è paragonabile a quella della galassia ospite.

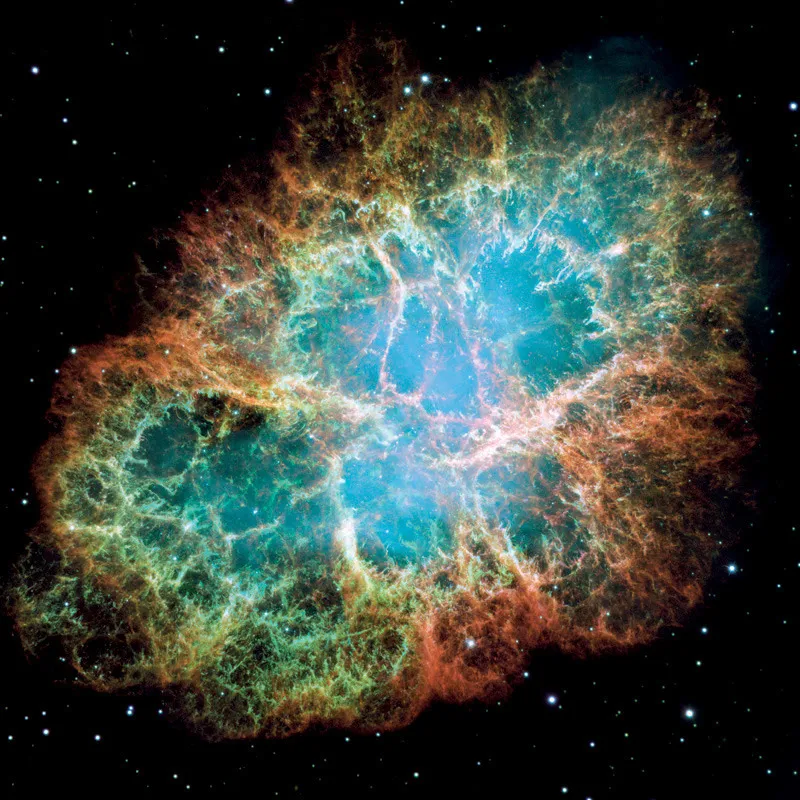

Un’immagine ottica della nebulosa del Granchio; è ciò che resta dell’esplosione della supernova SN1054.

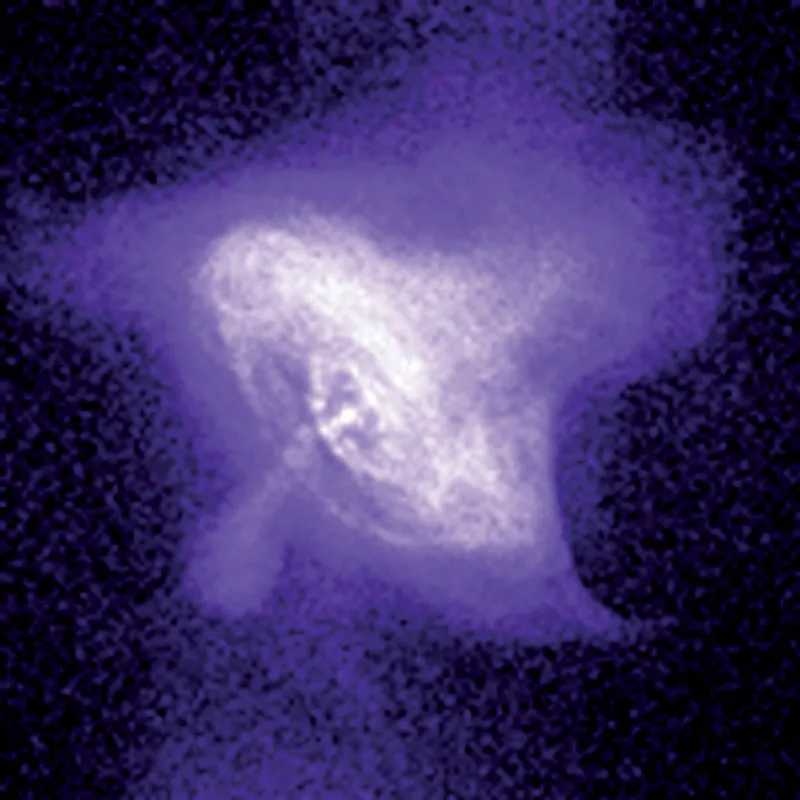

La nebulosa del Granchio ai raggi X fotografata dal satellite Chandra: sono visibili il disco di accrescimento e i due getti dai quali viene espulsa materia.

Immagine di campo profondo del telescopio spaziale Hubble. Gli “archi” sono lenti gravitazionali, una delle conferme più spettacolari della teoria della relatività.

La galassia di Andromeda.

La galassia NGC1300.

La galassia Sombrero.

La galassia Antenne. In realtà si tratta di due galassie in interazione, che si stanno fondendo insieme.

Un’immagine del centro della nostra galassia, nella costellazione del Sagittario: nubi di gas e polveri lo oscurano.

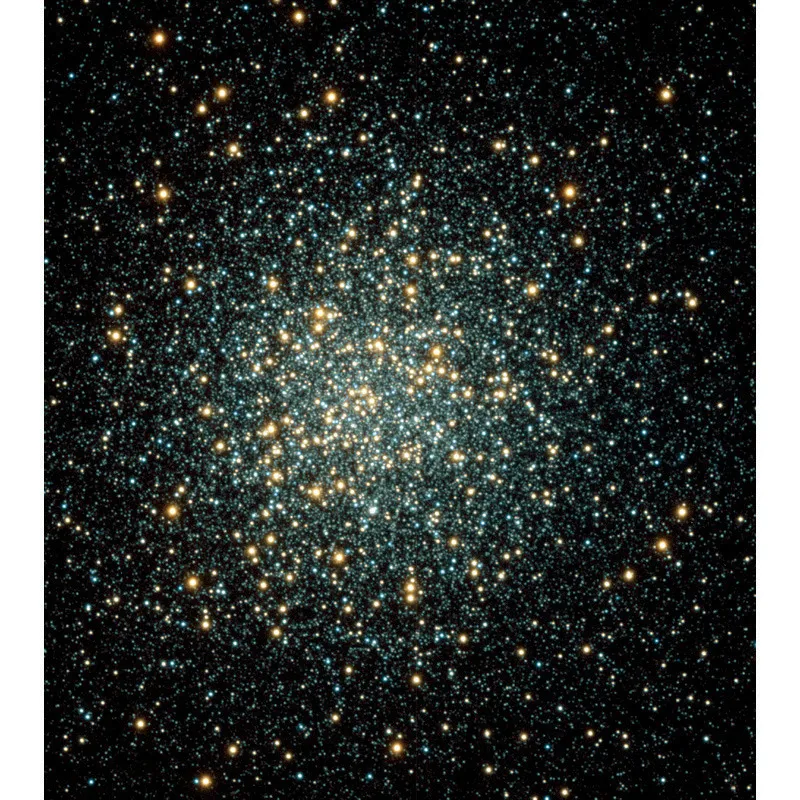

Un’immagine dell’ammasso globulare M3.

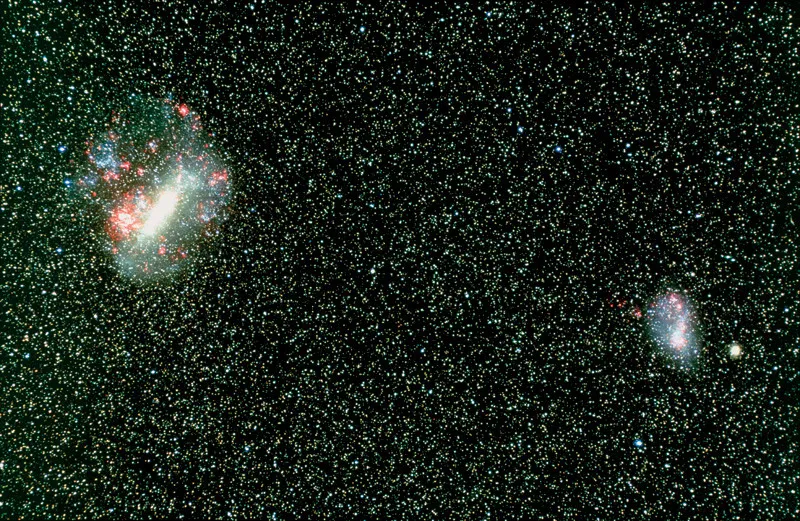

La galassia sferoidale nana Leo II, una delle più distanti tra le satelliti della Via Lattea.

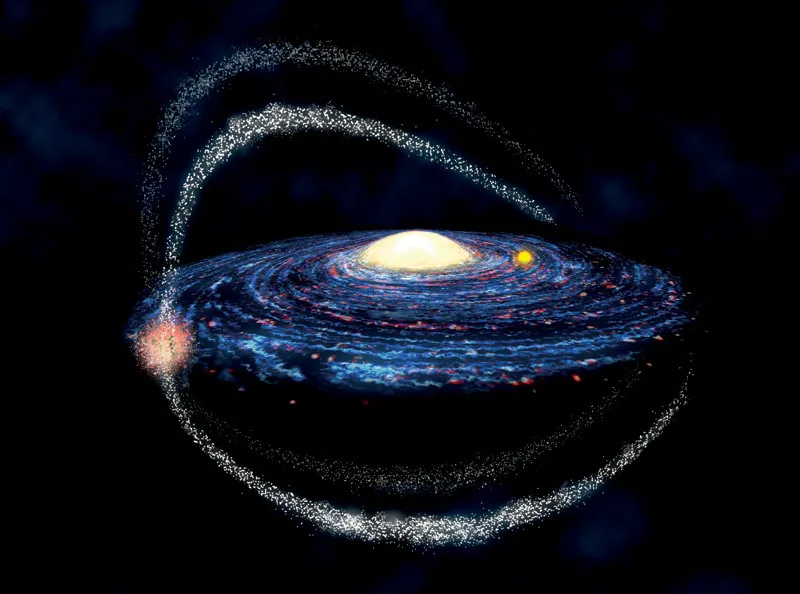

Rappresentazione pittorica della Via Lattea (la grossa galassia a disco), Sagittarius (in rosso) con i suoi stream stellari (in bianco).

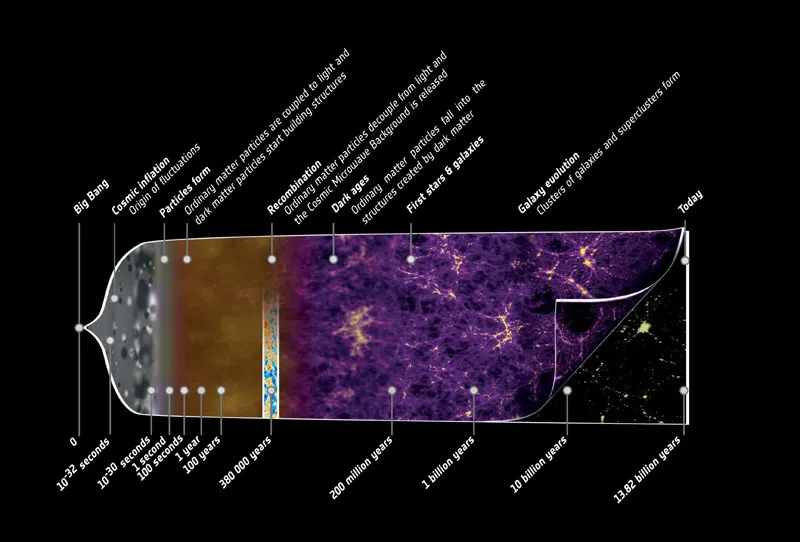

La storia del nostro universo dal Big Bang a oggi.

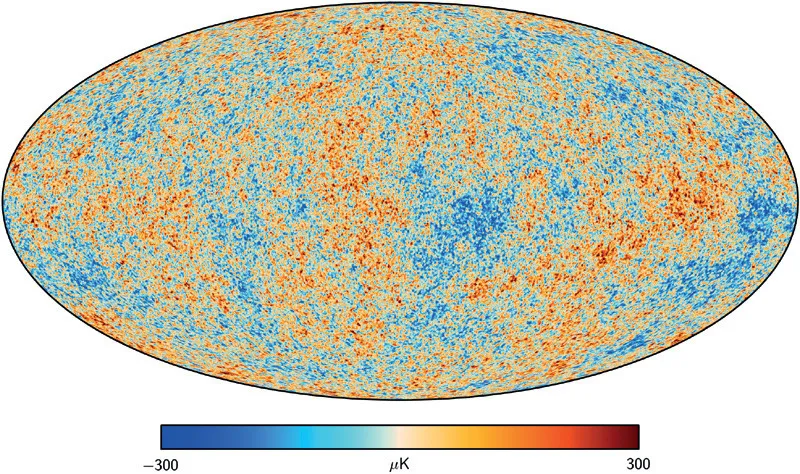

La mappa della radiazione cosmica di fondo prodotta dal satellite Plank. Il codice di colore indica le differenze di temperatura e, dunque, di densità.

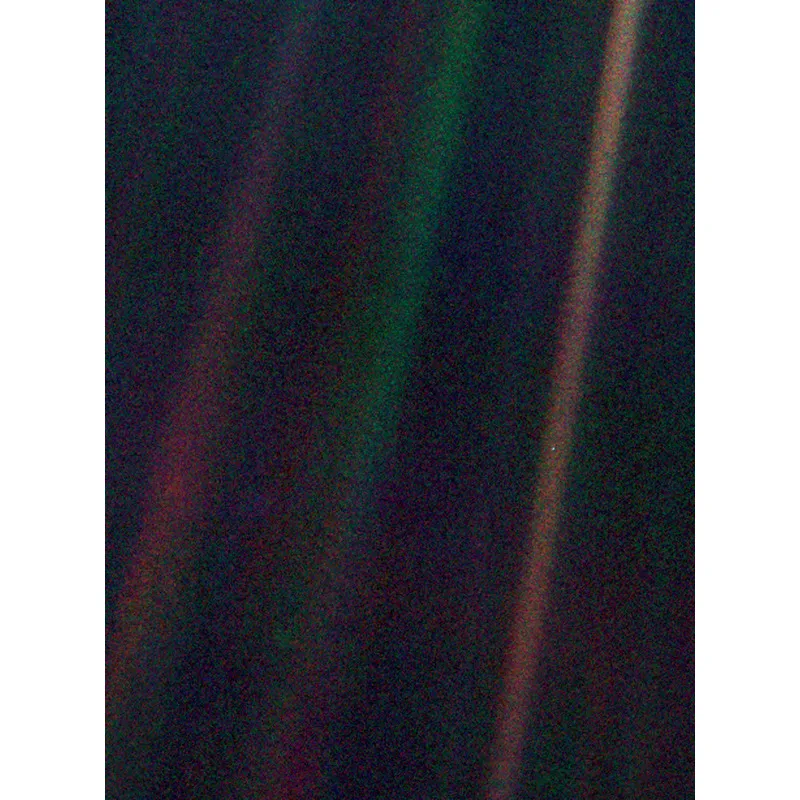

L’immagine del pale blue dot, il nostro pianeta Terra, fotografato dalla sonda Voyager 1 mentre si trovava a circa 6 miliardi di chilometri di distanza da noi.

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- DOVE VA A FINIRE IL CIELO

- Prefazione. Primo contatto

- Che fai tu, Luna, in ciel?

- Il pianeta (non più) proibito

- Quel che resta del sistema solare

- Tutta colpa delle stelle

- Stardust

- Evolution

- Figli delle stelle

- At the zoo

- Là dove nessuno è mai giunto prima

- La guerra dei mondi

- Rumore di fondo

- Dove va a finire il cielo

- Epilogo

- Libri che ho consultato

- Ringraziamenti

- CREDITI FOTOGRAFICI

- Inserto fotografico

- Copyright