- 224 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Nuovi Argomenti (75)

Informazioni su questo libro

Hanno collaborato: Enzo Bianchi, Chiara Valerio, Leonardo Colombati, Michela Murgia, Chiara Gallini, Costanza Quatriglio, Alessandro Giammei, Gianfranco Ravasi, Raffaele Manica, Gregory L. Lucente, Gloria Lauri-Lucente, Andrea Riccardi, Leonardo Colombati, Irene Chias, Caterina Carone, Andrea Carraro, Françoise Asso, Elena Nieddu, Maria Borio, Louise Glück, Gabriel Del Sarto, Paolo Valesio, Giuseppe Antonelli, Andrea Afribo.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Nuovi Argomenti (75) di AA.VV. in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Print ISBN

9788804661139eBook ISBN

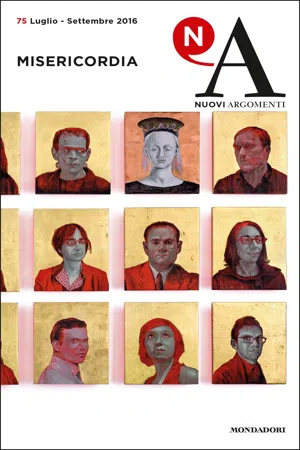

9788852075940MISERICORDIA

A cura di Chiara Valerio e Leonardo Colombati

CINQUE SENSI DI MISERICORDIA

Poiché la misericordia è un gesto, l’insieme di questi interventi sulla misericordia è un corpo.

Lo è tanto che gode e soffre di tutti e cinque i sensi. La vista della misericordia è lo sguardo di Costanza Quatriglio, regista, che racconta la vicenda umana e giudiziaria di Francesco Mastrogiovanni, nelle ultime 87 ore di vita, sottoposto – sottoposte, le ore? Ci sono ancora le ore? – a trattamento sanitario obbligatorio. La vista della misericordia è lo sguardo di Costanza Quatriglio che monta le – riattribuisce senso alle – riprese delle telecamere di sorveglianza, la vista della misericordia non è mai neutra, nemmeno quando nasce da una natura meccanica. Il gusto della misericordia è di Michela Murgia, scrittrice, che analizza le creature della Terra di Mezzo di Tolkien – gli elfi e la loro dama – e la differenza tra bontà e giustizia. Se si può essere giusti senza essere buoni allora la misericordia, che è la qualità della similitudine e della somiglianza tra gli esseri, ha un sapore amaro, e d’amaro sa la giustizia. La misericordia è degli uomini e non è di dio e non è nemmeno di Galadriel, la dama, che scintilla di grazia tremenda mentre rifiuta l’anello. Il tatto della misericordia è di Gianfranco Ravasi, cardinale, che, partendo da Matteo (5,7) – Beati i misericordiosi perché sarà usata a loro misericordia – e giungendo a Giovanni Grisostomo – Che cos’è il peccato davanti alla misericordia divina? È una tela di ragno che un soffio di vento basta a far volare via – descrive, lungo i sentieri d’altura della sua esegesi, una teoria di mani che si tendono e afferrano per sostenersi, e sostenere. L’olfatto della misericordia tocca a Clara Gallini, antropologa, che analizza e dice come i signori abbiano un odore diverso da tutti gli altri, e come la mancanza di questa differenza, e del resto (la distanza di classe e di modi) impedisca strutturalmente la misericordia, che è un’empatia – come osservano Murgia, Quatriglio e Ravasi – ma che presuppone un gradiente, da chi può dare a chi non può che ricevere. D’altronde il vangelo di Cristo dice. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro (Luca 6,36). Il padre può per il figlio, sempre. L’ultimo senso della misericordia è l’udito. Della sua descrizione si fa carico Alessandro Giammei, critico, filologo e poeta, che analizza con la scanzonata acribia della sua giovinezza – e della nostra – le risposte di Susanna Agnelli nella rubrica sul settimanale Oggi. Il suono della misericordia è un canto, un vociare, un’interlocuzione, passa per le parole e di parole si nutre.

Se non potete guarire curare, se non potete curare, consolate.

Chiara Valerio e Leonardo Colombati

DEL PERCHÉ SULLA MISERICORDIA DEGLI ELFI DI J.R.R. TOLKIEN NON BISOGNA FARCI TROPPO CONTO

Michela Murgia

Difficilmente si potrebbe comprendere l’impalcatura su cui è costruita l’idea della misericordia ne Il Signore degli Anelli, ne Lo Hobbit e ne Il Silmarillion se si cercasse di ignorare il peso avuto nelle scelte letterarie di Tolkien dalla sua robusta formazione cattolica, i cui capisaldi non sono forse la falsariga della sua opera, come qualcuno ha sostenuto, ma il cui influsso appare comunque innegabile per più aspetti, senz’altro in quelli delle dinamiche etiche che guidano la soluzione dei conflitti di coscienza di alcuni dei suoi personaggi. Che l’influenza della morale cattolica sia presente non significa però che appaia anche lampante e, mi sento particolarmente grata al vecchio professore per questa scelta di spiritual pudore, un esercizio di meta-misericordia con cui l’autore ha risparmiato al testo quel didascalismo offensivo dell’intelligenza a cui invece – con lo zelo tipico del neo convertito – ha fatto copiosamente ricorso il suo antico amico C. S. Lewis ne Le Cronache di Narnia. Laddove infatti la saga fantasy di Lewis ricalca in modo quasi mimetico le vicende cristologiche, generando una favoletta catechetica che ha sedotto papi e gesuiti e mosso Philip Pullman a scrivergli contro Queste oscure materie, Tolkien – cattolico di ben altra tridimensionalità – preferisce mandare l’esercizio della misericordia cristiana dentro al corto circuito simbolico con il sostrato pagano dei riferimenti letterari nordeuropei dell’opera. Laddove si sarebbe dunque portati a trovare la misericordia in mano al cavaliere potente che fa grazia al fragile e all’errante, nel mondo tolkeniano sono proprio la potenza e la forza a rendere impossibile l’esercizio della misericordia. Per trovarla occorrerà guardare ai personaggi più deboli, agli sconfitti in partenza. Quando Tolkien mette in scena la pietà non pensa infatti alla magnanimità dei grandi verso gli inferiori, ma alla misericordia del Vangelo, dove essa non appare mai come un atto di tenerezza del cuore, casomai di similitudine d’animo, e nasce dall’empatia con la fragilità che nel cristianesimo si sublima massimamente nell’incarnazione del divino nell’umano. Per questo è Gesù Cristo, e non Dio Padre, il giudice apocalittico assiso sul trono dell’ultimo giorno, colui che separerà le pecore dai capri, i giusti dai perduti, la gramigna dal grano buono. Nel giorno del giudizio è infatti solo il Figlio, colui che condivide sia la natura di Dio che quella umana, a poter valutare le colpe in modo realmente equo. Dio nella sua infinita trascendenza non può conoscere la paura, l’avidità, la rabbia, il desiderio e il bisogno umano che sempre spingono l’umanità all’errore. L’uomo dal canto suo davanti a Dio avrebbe la consapevolezza di un verme dinanzi alla scarpa che lo schiaccia: non ha idea della portata della comprensione del tempo e dello spazio, non conosce l’amore senza il possesso, né comprende l’onnipotenza soprannaturale che piega a sé le leggi del cosmo. Quella tra questi due estremi inconciliabili non può essere una relazione. Cristo – vero Dio e vero Uomo – appare tra essi come una sorta di «terra di mezzo» spirituale – Io sono l’Alpha e l’Omega – dove il divino e l’umano finiscono entrambi ricapitolati in lui. Nell’economia escatologica cristiana soltanto lo sguardo di Gesù può dunque essere «secondo giustizia», perché scaturisce dalla coscienza personale e profonda dell’abisso dell’umana natura, delle sue miserie quanto delle sue vette. Il giudizio di Cristo è metaforicamente crociato: la verticalità lo rende potente nella grazia, perché egli da Dio può agire verso il servo errante con l’imperio che viene solo dalla più alta delle signorie, ma solo l’orizzontalità lo rende credibile nella misericordia, cioè nell’empatia per la simile miseria del cuore che esiste solo tra l’uomo e l’uomo.

In Tolkien, il terribile rispecchiamento che conduce alla misericordia lo si incontra con nitore nella mirabile pagina de Lo Hobbit in cui Bilbo deruba Gollum dell’Anello e si trova davanti alla possibilità (e soprattutto all’impunità) di ucciderlo prima di fuggire con il prezioso tesoro: «Doveva pugnalare quel pazzo, cavargli gli occhi, ucciderlo. Voleva ucciderlo. No, non era un combattimento leale. Egli era invisibile adesso. Gollum non aveva ancora realmente minacciato di ucciderlo, o cercato di farlo. Ed era infelice, solo e perduto. Un’improvvisa comprensione, una pietà mista a orrore, sgorgò nel cuore di Bilbo: rapida come un baleno gli si levò davanti la visione di infiniti, identici giorni, senza una luce o speranza di miglioramento: pietra dura, pesce freddo, strisciare e sussurrare. Tutti questi pensieri gli passarono davanti in una frazione di secondo. Egli tremò».

In quell’istante fatale non è la pietà verso l’inferiore che salva la vita di Gollum, ma la pulizia di visione con cui Bilbo percepisce l’orribile familiarità di destino che lo assimila a colui che vuole uccidere. Il confine etico agli occhi dell’Hobbit è davvero un con-fine in senso letterale, un luogo in cui assassino e vittima si darebbero convegno per finire mischiati insieme e non distinguere più il destino dell’uno da quello dell’altro. Ne Il Signore degli Anelli Gandalf spiegherà all’attonito Frodo – che si domanda perché lo zio non abbia ucciso quell’essere ripugnante e meritevole di morte – quanto quel gesto istintivo di empatia pietosa abbia pesato nel preservare Bilbo dal potere divorante dell’Anello e quanto potrebbe di conseguenza contare per lui fare altrettanto. Il giovane Hobbit – personaggio sacrificale di chiara ispirazione cristologica – imparerà quella lezione e non smetterà di esercitarla per tutto il viaggio verso il Monte Fato. Inizialmente fragile d’animo, privo di forza e di armi e anche della piena consapevolezza del sacrificio a cui va incontro (che fino a un certo punto sarà definito ottimisticamente «avventura»), l’Hobbit è l’antieroe dell’epica classica e anche di quella nordica, lo sconfitto in partenza da un nemico che si preannuncia così forte da far dire a Gandalf che contro il suo potere «non c’è vittoria». Eppure non è al signore di Rohan e ai suoi cavalli leggendari che si affida il compito della distruzione dell’Anello, non al re viandante in incognito che può rivendicare la corona degli uomini, e neppure al rude nano dall’ascia micidiale o all’elfo scattante dall’infallibile mira con l’arco. A diventare il vessillifero del gruppo sarà proprio il perdente annunciato, il solo che in virtù della sua debolezza può farsi portatore dell’oggetto che corroderebbe le intenzioni di tutti gli altri. Tolkien è chiarissimo nel delineare la poetica dell’umile come unico degno del compito più grave: nessuno dei personaggi detentori di una qualche superiorità può toccare l’Anello oscuro senza che quella superiorità diventi prima superbia e poi ambizione alla supremazia, finendo per instaurare strutture di dominio tanto più forti e terribili quanto più grande sarà la pretesa di incarnarvi valori giusti. Frodo in principio non ha alcuna di queste aspettative, né un’idea di sé così strutturata. Appartiene a quel genere di «semplice», di «povero in spirito», che ha una evidente derivazione evangelica. Per questo la misericordia che ripetutamente si troverà a esercitare nel suo percorso non verrà mai agita sulla base della superiorità morale o fisica che consente l’esercizio della magnanimità del forte sul debole, ma deriverà dal riconoscimento di una sostanziale fratellanza con l’infimo: come suo zio prima di lui, essere misericordioso con Gollum significherà essere misericordioso con quella parte di se stesso che di Gollum può sentire propria la più brutale bassezza. Non è un caso che tutti i portatori dell’Anello nella saga tolkeniana siano Hobbit: Bilbo, Frodo e Samvise, e non appartengano mai ad altre razze. Soprattutto è impossibile immaginare che, nella prospettiva del potere tolkeniana, a portare quello specifico Anello potessero mai essere gli elfi, perché tra le razze delle terre note appaiono evidentemente come la meno misericordiosa di tutte, proprio perché tra tutte la più perfetta.

La descrizione di Elrond, signore di Gran Burrone, mette in effetti il lettore a confronto con la quintessenza di tutte le eccellenze. «Era nobile e bello in viso come un sire elfico, forte come un guerriero, saggio come uno stregone, venerabile come un re dei Nani, e gentile come la primavera». L’oleografia dell’elfo cozza con la consapevolezza che egli elfo lo sia solo per metà; tuttavia lo è per la metà che ha scelto come il suo tutto e questo nelle svolte etiche del suo personaggio farà una grande differenza. In Elrond c’è infatti una lotta costante tra il meticciato di nascita, che lo vorrebbe tanto umano quanto elfico, e la volontà ferrea di essere per intero solo una delle due cose: quella perfetta. «La sua casa era perfetta, che vi piacesse il cibo, o il sonno, o il lavoro, o i racconti, o il canto, o che preferiste soltanto star seduti a pensare, o anche se amaste una piacevole combinazione di tutte queste cose. In quella valle il male non era mai penetrato». La precisazione tolkeniana è una citazione della condizione primigena della Genesi: la valle in cui il male non è mai penetrato è il giardino dell’Eden senza ancora il serpente e dunque Elrond, Galadriel e tutto il popolo elfico sono presentati come la continuazione ideale della prima e perfetta creazione, la cosa terrena più vicina al cielo che esista, ben sintetizzata dal significato del nome stesso di Elrond, che in Sindarin vuol dire appunto «firmamento». Santi senza aver mai subito la tentazione, virtuosi senza bisogno di redenzione, gli elfi appaiono agli occhi degli Hobbit come una specie superiore e terribile, affascinante e temibile allo stesso tempo. È ben comprensibile che il giovane Frodo, travolto dalla sua inadeguatezza, offra l’Anello a Galadriel perché se ne serva lei al suo posto: davanti a quell’algida saggezza e a quella perfezione di visione egli non comprende come mai possa toccare proprio a lui, ultimo tra gli ultimi e privo di ogni astuzia e forza, il compito che mette in gioco le vite di tutti.

Quello che Frodo inizialmente non è in grado di comprendere, ma che Tolkien non esita a preannunciare al lettore con una sorta di epifania del rischio, è che per portare l’Anello ci vuole una misericordia della quale il mondo degli elfi non contempla l’esercizio, perché nessuno necessita di essere pietoso quando vive in mezzo ai più Perfetti tra i Perfetti. A Gran Burrone nessuno deve condonare alcunché e nessuno ha debolezze per cui chiedere perdono, ma se le avesse probabilmente non lo chiederebbe. È un mondo conservatore e autosussistente, dove gli abitanti sono obbligati a una posizione difensiva, di retroguardia, e concentrano ogni forza sulla manutenzione dell’esistente. In quella valle la decadenza, destino naturale di ogni perfezione, si respira nella bellezza stessa del suo paesaggio, nel senso di finitudine che assedia l’eternità elfica e la costringe a scegliere tra il venire a patti con un mondo composito che cambia e gli evocati Porti Grigi – metafora potente dell’accesso all’aldilà – dove rifugiarsi in solitario splendore per sempre senza lasciarsi coinvolgere dalle forze in arrivo. Non c’è dubbio che Elrond opterebbe per questa seconda via, se potesse. Di quello che accadrà alle altre razze in fondo non gli importa. In particolare, tra gli elfi a cui da mezzosangue ha scelto di appartenere è radicatissima la diffidenza verso le urgenze degli Uomini e non lo si vede mai chiaramente come nelle sue azioni, guidate da quella parte di se stesso non è disposta a scendere a patti nemmeno per sua figlia Arwen, il cui amore per il ramingo Aragorn egli non comprende né sostiene. Estranei alle vicende della razza umana, gli elfi immaginati da Tolkien sono creature troppo autoreferenziali per essere empatiche, concentrate solo sulla propria specie e distaccate dai problemi di tutte le altre. Il destino degli umani, dei nani e degli Hobbit non li riguarda né li coinvolge, perché la breve durata della vita di queste stirpi rende le loro vicissitudini poco rilevanti davanti a chi ha centinaia, forse migliaia di anni e se ne aspetta davanti altrettanti. A Gran Burrone dunque tutti sono giusti e nessuno è misericordioso, perché la concezione retributiva della giustizia elfica non ammette deroghe: nella valle di tutte le perfezioni si vive secondo una corrispondenza diretta tra azione e sanzione. Ma nella teologia sospesa di Tolkien, come in quella cristiana, la meritocrazia non esiste: solo chi non la merita può essere oggetto della misericordia, e solo chi non ha alcun titolo per domandarla può vedersela comminare. Gli elfi non rientrano in alcun modo in questa logica di gratuità. Se di quando in quando appaiono nelle battaglie con il tempismo di un reggimento cavalleggeri, se aiutano, confortano, soccorrono e proteggono la Compagnia dell’Anello, è in fondo solo per le loro ragioni, e la decisione di dare supporto è sempre comunque lungamente meditata, perché non c’è nulla di istintivo nella loro benevolenza, né di non calcolato nell’estrazione di ogni loro freccia dalla faretra. Quello che Frodo non comprende mentre cerca di dare a Galadriel l’Anello è che l’elfa che ha davanti non è tenera come gli appare e neppure materna come spera: lui (la cui madre nella storia...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- DIARIO

- MISERICORDIA. A cura di Chiara Valerio e Leonardo Colombati

- FONDAMENTA

- CONVERSAZIONI

- LETTURE

- SCRITTURE

- POESIE. A cura di Maria Borio

- RITRATTI LINGUISTICI DI CONTEMPORANEI. A cura di Giuseppe Antonelli

- Notizie biografiche

- Copyright