Cominciò con una convocazione a Milano, alla redazione di “Fatti”.

Convocare è il verbo giusto. Io scrivevo come freelance per vari giornali locali, e sul settimanale “Fatti” pubblicavo, quando avevo fortuna, brevi interviste a personaggi di secondo o terzo piano dello spettacolo o dello sport, o quella specie di oscena melassa che va sotto il nome di “articoli di costume”. Mai pezzi da copertina, comunque. E mai pezzi di più di due cartelle. Fare il freelance suona fico, ma suona e basta. In realtà, significa passare gran parte della giornata a piagnucolare al telefono, mentre dall’altra parte del filo un redattore sessantenne intontito dai privilegi – quattordici mensilità, fondo pensione, cassa mutua, indennità di trasferta anche per andare al cesso – ti spiega che no, le quattro cartelle previste sono diventate due, foto comprese (e non c’è bisogno delle tue, basta scaricarne un paio da internet), per cui detratte le spese sei fortunato se vai in pari. «Ma intanto vedi che il tuo nome gira, no?» Bastardi.

Il mio lavoro vero, del resto, non era a “Fatti”. Vivevo a Firenze, questa città di provincia liquidata un tanto al chilo ai turisti internazionali, questo mercato di ciarpame en plein air, questa Venezia senz’acqua, questo luna park a misura di teenager americana ciabattante in infradito, questa Cancún rinascimentale dove uno ha sempre l’impressione che, a parte i camerieri, nessuno veramente lavori...

Io, si fa per dire, lavoravo. Scrivevo per dei giornalucoli locali che la gente leggeva con un occhio solo al bar mentre faceva colazione, o il mattino dopo in bagno, e devo dire che questa penosa consapevolezza – di essere letto principalmente al cesso – mi accompagnava durante tutta la preparazione e la stesura degli articoli, e anche quando semplicemente pensavo agli articoli, o al lavoro merdoso che facevo. Erano pezzi di colore sul derby Fiorentina-Siena, sui miliardari russi alla conquista della Versilia, sulle decine di sagre assurde che il territorio toscano secerne come pus durante l’anno: la Sagra del fungo porcino, la Festa del cinghiale, il Festival della schiacciata coll’uva... e poi tutti gli eventi paraculturali che la mia solida preparazione umanistica – come mi ricordavano sghignazzando i caporedattori – mi dava specialissimo titolo per seguire: i dialoghi alla Versiliana, il premio Viareggio, i concerti del Maggio fiorentino, le conferenze di “Leggere per non dimenticare”, il seminario sull’arte contemporanea a Peccioli e via precipitando.

E poi c’erano le interviste. Se l’intervistato aveva un titolo di studio superiore alla terza media e si occupava di cose inutili come la pittura, la poesia, la storia, allora scendevo in campo io, con la mia ricetta “Tatto & Competenza”. Ricetta non mia, a dire la verità, ma del direttore di uno dei giornali-fogna locali a cui collaboravo, Agostino Vezzali, che era solito appiccicare formule definitorie come questa, “Sostantivo + & + Sostantivo”, a tutti i suoi giornalisti. E ne era nata nei corridoi una gamma infinita di variazioni ironico-scurrili: “Adipe & Ignoranza” per l’editorialista obeso, “Sospensori & Sudore” per il cronista gay dello sport, cose così. Forte del mio tatto e della mia competenza, andavo a casa degli “esponenti del mondo dell’arte e della cultura” e facevo le domande giuste sulla poetica dell’artista, sui Grandi Maestri del passato, sui giovani che non leggono più poesia, eccetera. Sempre che il pittore o lo scrittore o il professore fossero delle mezze tacche. Perché nel caso abbastanza raro che a Firenze arrivasse, come diceva Vezzali, un “Ospite Internazionale”, allora io dovevo farmi da parte e cedere il campo al collega più anziano Salsano.

Salsano veniva da Nocera Inferiore, ragion per cui almeno una volta al giorno, in redazione, c’era questa abitudine, uno dei decani si alzava dalla scrivania e, col braccio teso verso di lui, scandiva la battuta di Stefano Satta Flores in C’eravamo tanto amati: «Nocera è inferiore perché ha dato i natali a individui ignoranti e reazionari come te!». Salsano incassava serafico, sollevando il braccio in una lenta parabola da destra a sinistra, col segno delle corna inastato, dopodiché tutti tornavano sghignazzando al lavoro.

Come riusciva a ripetere un giorno sì e uno no, approfittando di qualsiasi anche debole pretesto nella conversazione, Salsano “aveva studiato con Eugenio Garin” ma non aveva fatto la carriera accademica “per via delle mafie fiorentine, che sono peggio di quelle del Sud”. Per qualche anno era stato preside di una scuola superiore; poi era riuscito a diventare “notista culturale” per un paio di giornali toscani. Dipingeva, scriveva poesie. Era passato alla storia locale perché aveva fatto una lunga intervista al linguista Chomsky quando Chomsky era venuto a Firenze a ritirare una laurea honoris causa, solo che per chissà quale ragione lo aveva scambiato per Andy Warhol, e l’equivoco – per uno di quei miracoli che vengono in soccorso delle anime belle (Salsano era l’uomo più buono del mondo) – non era emerso durante la conversazione. Così, l’indomani era uscita l’intervista al “grande Chomsky” per fortuna senza altre specificazioni, ma con accanto una fotografia del barattolo della zuppa Campbell.

Questi erano i miei colleghi. Anzi, questi erano i miei superiori.

E poi avevo un terzo fronte un po’ più interessante e un po’ meglio pagato. Ogni tanto, riviste patinate tipo “Levrieri e mastini”, o “Software and Hardware”, o “Viaggiare”, mi chiedevano quelli che si chiamano “pezzi d’accompagno”, cioè cinque o sei cartelle con foto che dovevano fare da cuscinetto in mezzo alla pubblicità del cibo per cani, dei computer o delle compagnie aeree. Naturalmente questo avviene in tutti i periodici, anche i più seri: la verità è che gli articoli ormai sono quasi sempre “pezzi d’accompagno” spalmati tra due strati di pubblicità. Ma le riviste come “Software and Hardware” e simili sono particolarmente efferate. «Cose belle, cose belle!» mi rispondevano i direttori quando chiedevo su che cosa avrebbero voluto che scrivessi. «Colori, bei posti, corpi, molti corpi... Senza spendere tanto però, eh!» E così nel giro di un paio d’anni mi ero specializzato in articoli glamorous scritti senza muovermi da casa, scaricando dati e fotografie da internet e inventandomi di sana pianta dettagli inesistenti, interviste mai fatte, cene a lume di candela col vostro lui o con la vostra lei su una terrazza affacciata sull’Atlantico: le case bianche di Mykonos, le capanne di guano del Borneo, i nidi del cavaliere d’Italia nel Parco Nazionale del Gargano, i ghiacciai dell’Islanda (“Il Vatnajökull è una gigantesca lingua di ghiaccio che occupa l’orizzonte in lontananza. Ma a un passo da noi l’acqua ribolle di zolfo...”). Ci pagavo le bollette.

“Fatti” era la mia ancora di salvezza. «Scrivo per “Fatti”» rispondevo quando qualcuno mi chiedeva cosa facessi, anche se ci scrivevo ad andar bene cinque-sei volte l’anno. E “Fatti” era anche l’unica cosa che mi tratteneva dal concludere che, a trentasei anni suonati, più che un giornalista freelance ero un giornalista fallito. Galliano, il direttore, lo sapeva. Perciò non mi chiedeva di andare a trovarlo: mi convocava.

«Dunque tu hai seguito, no?» mi accolse Galliano.

Alzai un sopracciglio, interrogativo.

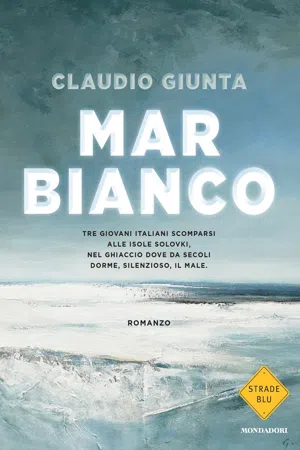

«Questa cosa di queste isole. Le isole... So-lov-ki» sillabò picchiettando coll’indice sulla prima pagina del “Corriere”, che in taglio basso riportava la notizia.

Sì, sapevo, avevo seguito, distrattamente, soprattutto sui giornali locali. Da circa una settimana si erano perse le tracce di tre ragazzi italiani in missione “per conto dell’Unesco” alle isole Solovki, in mezzo al Mar Bianco. L’ambasciata italiana in Russia aveva mandato un suo incaricato sul posto. L’Interpol, dicevano le agenzie, si era attivata. Ma niente. E più niente anche sui giornali. Era chiaro che la cosa sarebbe stata archiviata, era già stata archiviata, insieme alle tante altre morti di turisti che ogni anno riempiono le cronache per qualche giorno: un’imprudenza, una fatalità. È vero: non si erano trovati i cadaveri, e questo era strano perché le isole non erano poi tanto grandi. Ma intorno alle isole c’era il mare e – stando alla ricostruzione della polizia russa – il giorno della scomparsa i tre ragazzi avevano detto di voler andare verso la parte nord dell’isola, quella che guarda verso il Polo, la più battuta dalle onde: onde che, in passato, avevano tradito più di un pescatore esperto, trascinandolo dalla riva al largo, e poi in fondo al mare. Ed era lì, secondo la polizia, che si trovavano i cadaveri dei tre italiani: sotto duecento metri d’acqua, sul fondo del Mar Bianco.

«Quelli sono di Firenze, no? Tu stai sempre a Firenze, no? Così ho pensato a te...»

Ringraziai per la preferenza. Sorrisi. Sorrise anche lui. Sì, i tre ragazzi scomparsi erano fiorentini. E sì, anch’io stavo a Firenze, anche se per nessuna ragione particolare, dopo che mi ero separato da Gaia, mia moglie, che era fiorentina-fiorentina: vale a dire, nel gergo della città, fiorentina del centro, anzi della collina, di una vecchia autentica famiglia fiorentina, gente con le case e coi soldi, non un’immigrata dal contado. In sostanza, restavo a Firenze solo perché in Toscana avevo tutti i miei contatti coi giornali locali, e a Roma o Milano c’era troppa concorrenza e nessuno mi voleva. Ci restavo per gente come Vezzali e Salsano. Terribile.

«Eh sì, sto sempre a Firenze. Finché tu non mi chiami a Milano...»

Naturalmente Galliano sapeva che avrei dato un braccio per essere assunto a “Fatti”. Il direttore precedente me l’aveva quasi promesso. Poi se n’era andato e tutte le sue promesse – assunzioni, riassegnazioni, scatti di carriera – erano passate a Galliano. Lui qualcuna l’aveva stracciata, qualcuna la stava mantenendo. Io ero in bilico, e a Galliano faceva comodo che ci restassi.

«Caro Capace... figurati se non mi farebbe comodo averti qui, a due passi, nell’ufficio accanto, invece di farti venire apposta da Firenze... Tu poi sei Capace!», e ridacchiò. Io mi chiamo Capace, Alessandro Capace, e nemmeno dopo la decima replica Galliano trovava il gioco di parole troppo scontato per poterlo ripetere. Un coglione? Certo che era un coglione. Ma era anche il direttore, e aveva nelle mani i miei successivi trent’anni di carriera. Ridacchiai anch’io.

«Noi siamo in piena tempesta internet. ’Sta cazzo di internet. Cosa vuoi? Non assumiamo giornalisti, ormai, assumiamo informatici... Probabilmente il prossimo anno, se nella strategia del Gruppo...» Fece una breve pausa e concluse: «Comunque, mo’ tu fatti questo servizio e vedrai che...». Era così. Non gli avevo mai sentito finire una frase. Era un virtuoso dei puntini di sospensione, un olimpionico del sottinteso. Ogni suo discorso finiva in un mormorio confuso, accompagnato da un gesto di fastidio e stupefazione insieme: come se il mondo, per qualche strana ragione, si ostinasse a non voler seguire i consigli di Vincenzo Galliano da Agropoli. O forse era una rara forma di dislessia. Che nessuno comunque avrebbe mai scoperto, dal momento che erano anni, ormai, che non scriveva una riga, neanche gli editoriali. E la storia del Gruppo era una balla. Il Gruppo Editoriale Merda – come affettuosamente lo chiamavano i miei non-colleghi di “Fatti” – non c’entrava niente. Il Gruppo erano lui e il padrone del giornale. Erano loro due che facevano tutto: strategie, organigramma, buste paga.

«Io qua sono, per ogni evenienza» conclusi io, sempre in bilico.

L’idea era quella di contattare le famiglie, intervistare genitori fidanzate amici, capire che tipi erano i tre ragazzi e poi eventualmente partire per le Solovki e cercare di tirar fuori dalla faccenda – per usare la formula con cui Galliano mi aveva congedato – quanto più “sangue e mistero” fosse possibile. Galliano sottolineò tre volte “eventualmente”. Il compenso era buono, anzi ottimo dati i miei standard ma, “tu lo sai meglio di me”, era imperativo contenere le spese. Viaggio alle Solovki solo se necessario, e comunque al risparmio, e non prima di una “esplorazione del caso a distanza”. Poteva essere una cosa alla “Levrieri e mastini”, insomma, ma poteva anche essere qualcosa di meglio.

Io in quel periodo stavo lavorando, tra l’altro, a un’inchiesta sulla sanità italiana che mi pareva potesse portare a risultati interessanti: una storia di valvole cardiache mai collaudate messe in commercio grazie alla complicità di un certo numero di chirurghi e a un giro di mazzette. Un vecchio compagno di scuola che lavorava alla Procura della Repubblica di Torino mi aveva detto che l’indagine era partita già da mesi e di lì a poco ci sarebbero stati degli arresti – gente importante, anche pezzi grossi della politica cittadina. Io avevo già pronto un articolo, forse due, e grazie al mio amico avevo discrete speranze di intervistare almeno un paio dei medici “buoni” che avevano denunciato la truffa. Per quanto ne sapevo ero il solo che stesse seguendo la faccenda, in Italia. Lo dissi a Galliano, più che altro per fargli capire che avevo un’agenda già piena, che facevo sempre in tempo a rifiutare, e che insomma dovevano trattarmi bene. Lui estrasse dalla pila dei giornali l’ultimo numero dell’“Espresso”. «Questo è uscito oggi» m’informò. In copertina c’era la faccia di un chirurgo, la cuffia sulla testa, la benda sulla bocca. Il titolo diceva: Senza cuore. E il sottotitolo spiegava: “Valvole difettose nel cuore dei pazienti degli ospedali torinesi? L’inchiesta-choc dell’“Espresso”. Stavolta fu lui il primo a sorridere. Sorrisi anch’io. Ci accordammo per un primo pezzo con consegna di lì a tre giorni: sangue e mistero alle isole Solovki.

La gavetta a “Levrieri e mastini” mi aveva insegnato, perlomeno, un metodo. Perciò, rientrato a Firenze, passai un paio d’ore a documentarmi su internet. Le isole Solovki sono un piccolo arcipelago al largo della costa settentrionale russa, tra la Carelia e la penisola di Kola, in mezzo al Mar Bianco. Il villaggio più vicino, a tre ore di traghetto, è Kem’. La città più vicina, a mezz’ora di volo, è Arcangelo. San Pietroburgo e Mosca stanno infinitamente più a sud, in un altro mondo fatto di belle strade eleganti, piene di monumenti e musei, case confortevoli, bar, ristoranti e, soprattutto, altri esseri umani. Alle Solovki tutto questo non c’è. Tripadvisor segnalava soltanto un hotel-ristorante che avevano chiamato, senza troppa fantasia, “Solovki.” Tre stelle e una sola recensione, di una sola parola: Average.

D’estate gli abitanti delle Solovki sono qualche centinaio: i monaci del monastero ortodosso che domina l’isola più grande, i pescatori e, negli ultimi anni, gli addetti ai servizi per quei turisti che cercano un esotico meno scontato di Bali o del Sahara e che, dopo la caduta del comunismo, hanno scoperto questo angolo del Grande Nord. I turisti però non sono molti, sia perché le Solovki sono lontane da tutto, sia perché i tipi da “avventure nel mondo” (parka, zaino in spalla, sci di fondo, ampi spazi incontaminati e via dicendo) preferiscono la Scandinavia o l’Islanda, che sono più pittoresche e più ospitali. “Uno arriva in certe valli dell’Islanda o della Norvegia” scriveva un tale su Travellersonline “e ha l’impressione di trovarsi di fronte il mondo come doveva essere prima degli uomini. Alle Solovki è come se uomini e natura fossero in guerra da secoli e continuassero a combattere anche adesso, sfigurati dalle ferite. Del Grande Nord c’è la durezza, il gelo, il pericolo. Ma nessun senso di pace.”

Nella stagione fredda, da novembre a marzo, sulle isole ci sono quasi soltanto i monaci, che se ne stanno per conto loro, e i pescatori con le loro famiglie. Ai tempi dell’Unione Sovietica, sull’isola più gra...