- 852 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

Informazioni su questo libro

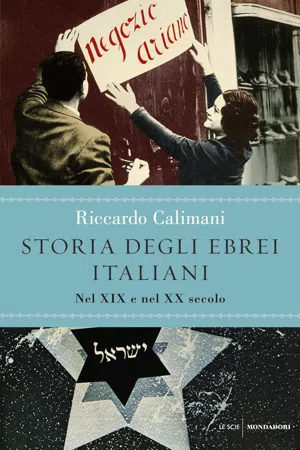

Nel terzo e conclusivo volume della sua Storia degli ebrei italiani, Riccardo Calimani ripercorre due secoli, il XIX e il XX, cruciali per il destino della comunità ebraica del nostro Paese, disegnando un complesso itinerario in cui si susseguono e si intrecciano la chiusura dei ghetti, la progressiva estensione dei diritti civili, un lento ma costante processo di integrazione e, quasi in parallelo, l'insorgere di un nuovo antisemitismo di stampo razzista, che culminerà nella tragedia delle cosiddette «leggi razziali» e della Shoah. All'inizio dell'Ottocento, in un'Italia ancora in bilico tra Rivoluzione e Restaurazione e ampiamente frammentata, si manifestano i primi, timidi segnali di emancipazione delle minoranze ebraiche. Poi, dopo l'unità, il posto degli ebrei nella società muta radicalmente, perché essi iniziano a partecipare con grande passione alla costruzione di un Paese cui sentono di appartenere a pieno titolo, dopo il tributo di sangue versato sui campi di battaglia del Risorgimento e della Grande Guerra. Nel contempo la Chiesa di Pio IX, che addebita l'oltraggio di Porta Pia a un complotto di forze anticattoliche, ridà fiato alla propaganda antigiudaica e rilancia contro gli ebrei le infamanti accuse di deicidio e di omicidio rituale, fornendo nuovi alibi e argomenti all'antisemitismo moderno. Ma la pagina nera – vergognosa e incancellabile – della storia degli ebrei italiani sono le cosiddette «leggi razziali» promulgate dal regime fascista nel 1938 sulla base di risibili teorie pseudoscientifiche, che sancirono di fatto la totale esclusione degli ebrei dal corpo della società e dalla vita civile. Accolte da principio con indifferenza, e senza che il papa pronunciasse un'esplicita parola di condanna, quando dopo l'8 settembre 1943 tali leggi significarono persecuzione, deportazione e morte nei campi di sterminio, molti italiani e una parte rilevante del clero si riscattarono creando, a rischio della propria vita, una vasta rete di solidarietà che aiutò e protesse i perseguitati. Della propria complicità nella Shoah, il nostro Paese avrebbe preso coscienza con decenni di colpevole ritardo – e grazie soprattutto allo straordinario contributo dato da tanti intellettuali ebrei, a cominciare da Primo Levi, alla riflessione sul valore della memoria – confermando una volta di più che la storia degli ebrei italiani è una storia esemplare di lotta per la sopravvivenza civile e culturale e per la difesa della dignità umana.

Domande frequenti

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Informazioni

IL XX SECOLO

IN PACE E IN GUERRA

Una calma apparente

La comunità era piccola, ma i suoi membri prendevano parte attiva alla vita politica, economica, artistica italiana e non si distinguevano, sotto tutti i riguardi, dagli altri cittadini, con l’unica differenza che frequentavano la sinagoga, invece di udire messa … Fu per me una grande esperienza incontrare antiche famiglie ebree con una lunga tradizione intellettuale (talvolta di derivazione spagnola), una grande cultura e una squisita ospitalità. Di tutte le sofferenze di questi ultimi anni, quella che mi ha lasciato più amarezza è stata la distruzione che ha travolto la comunità ebraica italiana … E pensare che questa ha dato tanto all’Italia e al suo popolo. Avanti la prima guerra mondiale, durante la mia prima visita in Italia, amici mi fecero rilevare con orgoglio che ben quattro membri del governo italiano erano ebrei.1

Gli israeliti che in particolare nel Veneto, dove si trovavano in maggior numero, aveva dato mano all’opera del Risorgimento, non risparmiando fatiche e sacrifici, e che Cavour aveva guardati d’assai buon occhio, prendevano parte alla vita degli affari e a quella pubblica, e altresì a quella scientifica … non c’era indizio di quella stoltezza che si chiama antisemitismo e che consiste, dopo aver con le persecuzioni rafforzato la separazione e la solidarietà degli ebrei contro le altre genti, nel pretendere di domare le conseguenze di quelle persecuzioni con la ripresa delle persecuzioni, cioè col riprodurre la causa del male, invece di fidare sulla lenta e sicura opera della intelligenza e della civiltà.2

L’impero del Pazzo è inferocito contro questa formidabile lotta di tutte le forze nuove contro il gigante antico dell’assolutismo. Ma Israele è forte, tenace, deciso a tutto, pur di vincere e ogni più mostruosa e oscena infamia dell’impero non varrà contro l’impero radioso della rivoluzione il cui Vangelo fu scritto da colui che è gloria di Israele, da Carlo Marx.5

La guerra di Libia: nuove polemiche

Israele per noi significa né più né meno che l’organizzazione cosciente o incosciente, la potenza e la solidarietà finanziaria cosmopolita ebraica, significa una specie di nazionalismo etnico prevalentemente finanziario internazionale. Ora gli ebrei italiani danno prova di una incredibile ingenuità quando credono di doversi identificare con codesto Israele e cioè con la burocrazia internazionale ebraica. Perché, per fortuna loro e per fortuna dell’Italia, essi, almeno per la più parte, restano ancora, e speriamo che restino sempre, individui isolati, italiani tra gli italiani. Se tale è la loro condizione, e specialmente il loro animo, che dovere, che ragione, che interesse hanno dunque costoro di identificarsi con Israele?6

Aggiungo gli scrittori, se così vogliamo chiamarli, che rappresentano gli interessi commerciali, bancari, ferroviari, i quali si riassumono in grossi impegni e responsabilità di denaro in Turchia, nell’Europea, come nell’Asiatica, e che forse vedono sfuggire degli affari sperati in Tripolitania. Costoro non sono soltanto ebrei; ma ebrei, protestanti, liberi pensatori, tutti uniti nella comune religione del tornaconto.

Egregio signor direttore,il vostro De Frenzi, nella sua lucida relazione sulla battaglia del 26, scrive tra l’altro: «Il caporal maggiore Di Castro che precede come esploratore si volge trasfigurato gridando: “Henni, Henni! ecc.”».È bene che si sappia che questo soldato, che appartiene al glorioso 11° reggimento bersaglieri, è romano ed ebreo. Non avremmo fatto rilevare questa ultima qualità, se con dolore non si leggessero continuamente in tutti i giornali le solite frasi nelle quali si accenna agli «ebrei tedeschi», «usurai ebrei», «alta banca ebrea», ecc. Sarebbe per noi di compiacimento se per una volta tanto fosse da qualcuno rilevato che vi sono anche numerosi ebrei tra i prodi difensori del nome della nostra cara Italia. E che essi, come gli altri, combattono da valorosi lo attestano i nomi di Perugia, Volterra, di Roma, Medina, di Livorno, Fornari ed altri caduti sul campo, tutti ebrei al pari del Di Castro …Molti ebrei romani, ma, anzitutto, italiani.9

Ha ragione questa specie di antisemitismo turco o quell’altra specie di antisemitismo italiano? È un enigma veramente difficile! Una sola cosa è chiara: che l’ebreo è l’eterno, l’universale capro espiatorio ed il bersaglio di tutte le irrequietudini e le rappresaglie del mondo europeo ed asiatico.

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- STORIA DEGLI EBREI ITALIANI

- Introduzione - Venti secoli di storia: dal II secolo a.e.v. al XVIII e.v.

- Parte prima - IL XIX SECOLO

- Parte seconda - IL XX SECOLO

- Infine…

- Note

- Bibliografia

- Gratulatoria

- Copyright