Ho deciso di dedicare questo libro ai soldi – ai nostri soldi, «pochi, maledetti e subito» – e a come proteggerli, perché l’insicurezza economica occupa i pensieri e domina le vite. Le nostre società si dividono sempre di più: per una piccola minoranza, accumulare denaro è diventato uno sport, una droga, e una sorgente inesauribile di autostima; per la stragrande maggioranza di noi, il futuro non è mai stato così incerto. Un tempo, non molto lontano, bastava avere uno stipendio e una casa per essere parte del ceto medio: sinonimo di stabilità, benessere. Oggi si allunga l’elenco dei redditi da lavoro che sono aleatori, soggetti a tagli e ridimensionamenti. Per i giovani è peggio che per gli adulti, un’intera generazione deve rinviare a chissà quando l’acquisto di un primo appartamento, se non ci sono i genitori a pensarci. Ci si crogiola nell’esaltazione della sharing economy – quell’economia della condivisione fondata sulla fruizione breve, sull’accesso temporaneo a un bene, automobile o casa o altro –, ma dietro queste formule innovative c’è anche una frugalità subita, un tenore di vita che si rattrappisce.

«Dall’inizio della Grande Recessione» scrive lo storico dell’economia Gianni Toniolo «il debito pubblico degli italiani è cresciuto di circa 600 miliardi, grosso modo 10.000 euro a testa.» Non c’è da stupirsi, conclude, che gli italiani risparmino invece di consumare. Oltre al debito pubblico da ripagare con le nostre tasse, altre emergenze collegate ci spingono al risparmio. Le pensioni: che fine faranno quando toccherà a noi riscuoterle? Se avremo bisogno di curarci: il servizio sanitario pubblico sarà all’altezza o i tagli continui lo avranno stremato e dovremo pagarci cure private? Per chi ha figli e pensa che l’investimento migliore per il loro futuro sia un titolo di studio all’estero, le rette delle università inglesi o (peggio) americane fanno rabbrividire. Ci si aggrappa ai risparmi familiari come a un’ancora di salvezza, in un mondo caotico e incerto.

In un’epoca come la nostra, più che mai si vorrebbe una risposta positiva alla domanda di questo libro: per il futuro dei nostri risparmi, possiamo ancora fidarci delle banche?

La risposta, qualcuno pensa di averla già data: è la soluzione burocratica a base di carte, moduli e formulari. Io l’ho ricevuta per posta, dalla banca di Milano dove ho un conto corrente. È una lettera prestampata, s’intitola «Comunicazione di coerenza del portafoglio». Mi aggiorna sulla situazione del mio risparmio, in base alla «Direttiva comunitaria sui servizi di investimento». Si usa anche una sigla: MiFID. Anni fa avevo dovuto riempire un questionario chiamato appunto MiFID, grazie al quale la banca mi prometteva «consigli personalizzati» per i miei eventuali investimenti. Grazie al MiFID, mi vedevo offrire «un’assistenza coerente con le mie aspettative e i miei bisogni, un alto livello di tutela previsto dalla normativa attraverso l’assegnazione di un profilo finanziario e di una preventiva valutazione di adeguatezza delle singole operazioni di investimento». Sto citando, perdonatemi, il noioso burocratese della banca. La quale «mi attribuisce il profilo finanziario sulla base delle informazioni acquisite in merito alle mie specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla mia situazione finanziaria e ai miei obiettivi di investimento raccolti tramite il questionario».

Seguono, prima nel questionario MiFID, poi nei periodici aggiornamenti e corrispondenze che ricevo da anni, pagine e pagine per mettere a fuoco la mia fisionomia di risparmiatore – in parole semplici, quanti soldi potrei investire, per quanto tempo posso permettermi di bloccarli, con quale obiettivo finale – nonché la mia voglia o meno di rischiare inseguendo rendimenti superiori. Infine, se io investo qualcosa, la banca dovrebbe regolarmente controllare se i titoli che mi ha venduto corrispondono all’identikit personale che le ho fornito. Se sto rischiando troppo, dovrebbe mandarmi qualche campanello d’allarme. La lettura di quei testi è faticosa. Sospetto che molti clienti delle banche italiane si scoraggino prima di arrivare in fondo.

Il peggio per me è stata un’ulteriore corrispondenza, datata 3 febbraio 2016. Già per leggere l’Oggetto (cioè il titolo) ci vuole tempo e concentrazione: «Adeguamento alla Comunicazione Consob sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela retail. Proposta di modifica unilaterale di alcune clausole dei contratti eccetera eccetera…». Solo il titolo occupa 4 righe del primo foglio. Sotto c’è un testo sulle «novità nella prestazione di alcuni servizi di investimento», già lunghissimo e complicato. Seguono 18 pagine (sì, d-i-c-i-o-t-t-o!) di allegati, clausole scritte in caratteri piccoli, gergo giuridico-finanziario per addetti ai lavori, termini come «valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza», gran spreco di anglicismi come «commodities» (in italiano si dice «materie prime») o «black list», che è decisamente più inquietante visto che significa «lista nera» (ma non ho capito di quale lista nera si tratti). Poi ci sono i «prodotti complessi con CVaR superiore al 50 per cento». E lì ho gettato la spugna. Chi ha scritto queste cose, tutto vuol fare fuorché aiutare il risparmiatore, guidarlo e rassicurarlo. Chi gliele lascia scrivere – cioè l’autorità di vigilanza – fa finta di niente mentre il risparmiatore viene preso in giro.

È stata scelta la soluzione cartacea e burocratica ai problemi del risparmiatore. Fatte le dovute differenze, è un po’ come la lotta alla mafia condotta con i certificati antimafia. È l’idea che i problemi si risolvano – compresi i comportamenti illeciti o decisamente criminali – moltiplicando controlli di tipo formale, carte, documenti, moduli, che ai burocrati piacciono perché sono una garanzia del loro lavoro a vita. La febbre della modulistica è un modo antico e collaudato per precostituirsi degli alibi. Quando le cose vanno male, ci si trincera dietro quelle carte: «Noi l’avevamo detto. Il cliente era avvisato. È tutto scritto là dentro».

È possibile invece rovesciare il sistema, cioè immaginare delle banche «diverse»? È pura utopia immaginare un settore del credito al servizio dell’economia, delle famiglie, dell’occupazione? Saremo sempre condannati a essere tassati da una finanza parassitaria, che preleva rendite dai risparmiatori?

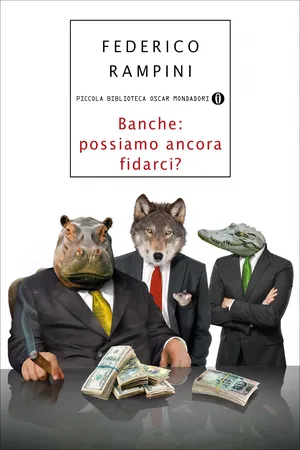

La fauna dei banchieri italiani è poco incoraggiante. La maggioranza di loro si divide in tre tipologie umane. Al primo posto c’è il Grand Commis o tecnocrate che è riuscito ad arrampicarsi al vertice di una banca proclamandosi al servizio del «sistema paese», promette di gestire il credito con strategie lungimiranti di cui la nazione intera gli sarà grata: in realtà, la banca gli serve come strumento per fare politica, gestire grandi manovre di potere, avere relazioni pubbliche ad alto livello; è un trampolino di lancio verso ambizioni ancora superiori. La seconda categoria vola un po’ più basso, è diffusa nelle banche territoriali e di dimensioni minori, è quella dei notabili di provincia, sottobosco che vive di scambi di favori con i clan della politica locale e con imprenditori spregiudicati che usano le banche come strumenti dei loro disegni.

Questi sono due identikit che conosciamo bene, ci sono familiari da tanti decenni. Prima ancora che l’Italia si aprisse alla globalizzazione, molto prima della nascita dell’euro, prima dell’arrivo delle banche straniere e della libertà d’investire all’estero, quei due tipi di banchieri avevano dominato la scena. Restano protagonisti, anche in epoca recentissima, e sempre capaci di fare danno: ultima la figura di Gianni Zonin, ex presidente della Popolare di Vicenza, dimesso il 23 novembre 2015, indagato dalla procura vicentina, ma gratificato nel marzo 2016 con un milione di euro di compenso. Un milione di euro a lui, per 5 miliardi di risparmi distrutti.

Poi si è aggiunto un terzo tipo, che ha fatto irruzione in Italia all’insegna della modernizzazione, per sprovincializzare il mondo del credito, portare aria nuova e idee avanzate dall’estero. Nella terza categoria – la più recente – c’è il banchiere che «vuol far l’americano», usa lo stesso gergo dei suoi più potenti colleghi di Wall Street, ne scopiazza le mode ideologiche, parla di «creare valore per gli azionisti», generalmente un sinonimo di licenziamenti di massa per aumentare il profitto. Ma se poi il profitto scende e il titolo in Borsa va a capofitto, lui si è già prepagato in anticipo la liquidazione d’oro: proprio come i suoi colleghi americani. Se in patria la sua reputazione ne esce malconcia, si farà assumere come consulente di qualche investment bank straniera, a ricompensa dei favori che a suo tempo lui aveva fatto ai banchieri esteri. L’ascesa del terzo banchiere, quello globale, è stata una gran delusione. Perché le patologie della finanza sono mondiali. Gli squilibri dell’economia attuale, in America come in Europa, sono indissolubilmente legati al ruolo della finanza.

Lo 0,1 per cento degli americani controllava il 9 per cento della ricchezza nazionale trent’anni fa, oggi il 22 per cento. Dalla crisi del 2008 in poi, le cose sono peggiorate ancora. L’economista di Berkeley Emmanuel Saez ha calcolato che il 99 per cento degli americani ha recuperato solo il 40 per cento del reddito perso nella Grande Contrazione di otto anni fa, mentre l’1 per cento dei più ricchi ha catturato il 58 per cento di tutta la maggiore ricchezza generata nella ripresa. Dunque, a me dispiace dirlo, ma sotto la presidenza Obama lo squilibrio è andato peggiorando.

L’Europa, che un tempo si distingueva per i suoi sistemi un po’ più egualitari, ha seguito la tendenza americana; ha visto allargarsi le distanze tra gli straricchi e il resto della società, ceto medio incluso. Su scala mondiale l’abnormità delle diseguaglianze odierne è stata denunciata da una statistica dell’Oxfam, ong che combatte la fame nel mondo: i 62 miliardari più ricchi del pianeta concentrano una ricchezza pari alla metà della popolazione mondiale più povera. Sono situazioni da Ancien Régime, diseguaglianze che storicamente associavamo a società feudali, predemocratiche. Non c’è nulla di «naturale» in questo pauroso peggioramento degli squilibri sociali. Come hanno dimostrato le ricostruzioni storiche dell’economista francese Thomas Piketty, sono esistite economie di mercato floride e dinamiche in cui le diseguaglianze erano inferiori.

Contrariamente a certe teorie fatalistiche, non c’è neanche un nesso ineluttabile tra diseguaglianze e globalizzazione, o fra diseguaglianze e progresso tecnologico. La maggior parte delle attività in un’economia avanzata sono nei servizi di prossimità, cioè non esposti alla concorrenza della Cina. E il progresso tecnologico è stato senz’altro maggiore fra gli anni Trenta e gli anni Settanta (quando avevamo diseguaglianze minori) rispetto a ora, malgrado le apparenze. Le diseguaglianze sono il risultato di scelte politiche, in particolare sulla fiscalità. Sono aumentate in modo abnorme parallelamente alla «finanziarizzazione» dell’economia, che è un moltiplicatore delle ingiustizie. Perfino nei luoghi dove crediamo comandi la meritocrazia, la leva finanziaria ha distorto tutte le gerarchie di valori: nella Silicon Valley californiana come si arricchisce chi inventa una tecnologia innovativa? Non in modo prevalente con il brevetto e con le royalty, ma quotando l’idea in Borsa, quindi alleandosi con la finanza. Questa malattia si diffonde da tempo nelle economie avanzate, solo di recente abbiamo cominciato ad aprire gli occhi.

All’inizio, l’allargamento delle diseguaglianze fu accettato da una maggioranza di noi, quando era associato a periodi di forte crescita. Sembrava un prezzo da pagare per i benefici dell’economia di mercato, che si sono dimostrati superiori al sistema alternativo (il comunismo sovietico e le sue varianti, da Cuba alla Corea del Nord, dalla Cina maoista alla Iugoslavia di Tito). Quando c’è un progresso vero nel benessere di tutti quanti, pazienza se qualcuno sta diventando immensamente più ricco di me. Evviva «la marea che alza tutte le barche, lo yacht e il gozzo del pescatore», per usare la metafora fatta propria da Reagan e apprezzata anche da Deng Xiaoping. Questo spiega come mai la Cina abbia lasciato il comunismo e abbracciato con entusiasmo il capitalismo senza grossi conflitti sociali, finché cresceva del 10 per cento annuo. Ma l’incantesimo ormai si è rotto. In Occidente, già da molto tempo le diseguaglianze non sono affatto associate a una crescita forte, anzi. Il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, docente alla Columbia University di New York, osserva che il reddito medio delle famiglie americane è più basso oggi di venticinque anni fa (misurato in termini reali, cioè nel potere d’acquisto). Sempre Stiglitz ha stabilito che i livelli dei salari reali sono sostanzialmente fermi addirittura da mezzo secolo. Lui stesso mette in parallelo questa stagnazione secolare con l’aumento ipertrofico del peso della finanza: succhia risorse da settori produttivi, arricchisce chi può estrarre rendite dal capitale, dall’intermediazione creditizia, dalla speculazione.

Sette anni di crescita americana, dunque, non hanno curato le profonde ferite inflitte alla popolazione. Lo shock del 2008 è ben lungi dall’essere assorbito, anche nell’economia più solida del mondo. Nell’America in cui vivo c’è un immenso giacimento di sofferenze, paure e rancori. È questo lo sfondo economico-sociale che spiega l’emergere di nuovi populismi, personaggi come Bernie Sanders e Donald Trump, che ho seguito durante la campagna elettorale americana. Molto diversi tra loro, certo. Sanders invoca il ritorno a un patto sociale più equo e, per quanto appaia radicale negli Stati Uniti, il suo socialismo è meno estremo rispetto a Podemos, a Syriza, agli indignati di sinistra delle piazze europee. Trump cerca un capro espiatorio negli immigrati. Ma non si spiegherebbero, né l’uno né l’altro, senza un sottofondo di angosce che rasentano la disperazione.

Per capire cosa c’è dietro, può aiutare una notizia recente e sconvolgente. Non viene dalla politica bensì dalla medicina. Dopo tanti decenni in cui gli americani vedevano allungarsi la loro longevità, è arrivato un rovesciamento di tendenza. Un aumento della mortalità, concentrato su una tipologia ben precisa. L’accorciarsi della speranza di vita colpisce in particolare gli adulti maschi, bianchi, di mezza età. E poveri. Di cosa muoiono? Non solo delle abituali patologie legate allo «stile di vita» malsano dell’America profonda, cioè obesità e diabete, infarti e ictus da junk food. No, questi maschi adulti ora muoiono relativamente presto – cinquantenni – perché si suicidano. O perché si drogano. Alcol più psicofarmaci, oppure pain-killers, potenti analgesici. O metamfetamine. Il tossicodipendente del 2016 spesso è un uomo di mezza età. Disperato. Perché ha perso il lavoro da operaio in una fabbrica che ha chiuso e non riaprirà più. Perché è stato licenziato e non ha le competenze per riciclarsi sul mercato.

Questa una volta si chiamava «classe operaia», ai tempi di Roosevelt e Kennedy votava democratico, oggi sceglie Trump o Sanders. È l’esasperazione dei perdenti. Uomini che si sentono declassati in ogni modo. E il tenore di vita regredisce, da un modesto benessere frana verso una semipovertà cronica. Un altro dato sociologico di quest’epoca è il crollo dei matrimoni in America. Non ci si sposa più, non tanto per una scelta culturale, di «stile di vita», ma perché costruirsi una famiglia sta diventando un lusso inaccessibile. Per chi è giovane e ha prospettive di reddito molto basse e molto precarie. Per i separati e divorziati di mezza età, anche loro stretti in difficoltà economiche che precludono ogni progetto di rifarsi una vita diversa.

È un ceto medio che si sente sprofondare sempre più in basso, sia nelle condizioni materiali di reddito e di consumi sia nel rispetto di cui gode. È un ceto medio costretto a proiettare sui propri figli aspettative discendenti, a immaginarsi l’impensabile: che il futuro sarà peggio del passato e i giovani staranno peggio di noi.

Questo quadro così deprimente sembra portarci lontano dal tema delle banche. Invece no. La finanziarizzazione è alla radice dei mali profondi della nostra economia. Nutre le diseguaglianze. Contribuisce alle ingiustizie fiscali. Questi sono due aspetti centrali della «crisi infinita» in cui ci stiamo impantanando. L’hanno definita anche «stagnazione secolare», ed è un’espressione adeguata. È importante capirne i meccanismi, se vogliamo contrastare questo declino. I canali che dalla finanza trasmettono patologie all’economia reale e alla società sono di tre tipi. Il primo è l’accumulazione patrimoniale, causa di diseguaglianze ereditarie, nonché la rendita parassitaria tipica della speculazione. Il secondo è la simbiosi perversa tra Borsa e tecnologia, l’alleanza tra Wall Street e la Silicon Valley che trasforma l’innovazione in stock options. E il terzo è l’elusione fiscale dei ricchi.

Fu John Maynard Keynes, nel mezzo della Grande Depressione degli anni Trenta, uno dei primi a intuire che una distribuzione squilibrata dei redditi e delle ricchezze uccide la crescita. Quando troppe risorse vanno nella punta alta della piramide, manca il carburante per lo sviluppo, che è il benessere di massa, diffuso alla maggioranza della popolazione. Il sistema bancario, l’investimento finanziario, è sempre stato un moltiplicatore di diseguaglianze. La maggioranza delle famiglie deve il proprio benessere a redditi da lavoro. Se invece prevale l’arricchimento patrimoniale, solo una minoranza spicca il volo sempre più in alto. L’ipertrofia degli intermediari finanziari accentua questo squilibrio e diventa un freno permanente alla crescita.

Poi c’è la questione fiscale. Fondamentale, per capire quanto sia diversa la nostra epoca rispetto agli anni Cinquanta e Sessanta. L’Occidente era già allora un’economia di mercato, capitalistica. Ma i ricchi accettavano di pagare più tasse di oggi, le imprese pure. E la redistribuzione coincise con una crescita vigorosa, l’aumento delle opportunità, il pieno impiego. Da allora, la fiscalità ha subito una controrivoluzione. I casi più eclatanti del privilegio fiscale oggi sono legati a multinazionali tecnologiche come Apple, Google, Amazon. Un principio universalmente riconosciuto è quello per cui i profitti delle imprese si tassano là dove sono «generati», non dove avvengono le vendite finali. In base a questo principio, per esempio, sarebbe consentito ad Apple di pagare tasse soprattutto in California, dove ha il quartier generale (Cupertino, Silicon Valley), i centri di ricerca e il design dei suoi prodotti. Lo stesso vale per Google a Mountain View, sempre nello stesso angolo della West Coast. Ma non è quello che accade: è in Irlanda o in Lussemburgo, in Olanda o in paradisi offshore dei Caraibi che molte multinazionali spostano virtualmente i profitti. Apple diventa sempre più simile a una banca, quando ha da gestire oltre 200 miliardi di cash parcheggiato in un paradiso offshore. La maggioranza degli Stati perde un immenso gettito, deve rivalersi aumentando le tasse su chi non può sfuggire, ceto medio e imprese medio-piccole. Solo di recente è maturata in linea di principio una condanna collettiva nei confronti di questa «fuga» fiscale, sancita in un vertice del Fondo monetario internazionale a Lima, nell’ottobre 2015. In quel summit è stata presentata una stima sull’imponibile che le multinazionali sottraggono globalmente al fisco: 7600 miliardi di dollari. Uno studio dell’Ocse adottato come base di quel vertice indica in 250 miliardi all’anno il gettito che può essere recuperato. Immaginarsi quanti Piani Marshall si finanzierebbero per il rilancio della crescita e dell’occupazione…

Le dimensioni delle imposte non pagate da Apple o Google hanno fatto gridare allo scandalo. Ma non dimentichiamo chi ha dato il cattivo esempio: le banche. Ancora prima che Steve Jobs lanciasse Apple nella stratosfera, le banche globali avevano creato un nuovo mestiere, il wealth management: gestione patrimoniale al servizio dei ricchi. Un trattamento molto diverso rispetto a quello riservato agli ordinari correntisti. I super-ricchi, a cui erano riservate fin dall’origine le consulenze del wealth management, avevano diritto a un trattamento da Vip non solo nella varietà d’investimenti finanziari. Vi si aggiungevano consulenze di tipo ereditario: come minimizzare le imposte di successione. Via via i consigli diventavano più sofisticati… e ai limiti dell’illecito. Certe banche aiutavano molto attivament...