Incontrai un uomo di quarantanove anni, che ogni giorno, alle cinque del mattino, si alzava dal suo letto in un piccolo podere di Berrien Springs, in Michigan. In silenzio, come indicato dal Corano, si lavava con acqua corrente e pura. Poi indossava abiti puliti, si rivolgeva alla Mecca e, a mani tese e gomiti stretti ai fianchi, ripeteva tra sé: «Intendo recitare la preghiera del mattino secondo i precetti di Allah, Signore di tutti i mondi». Fuori era ancora buio. Gli unici suoni erano quelli del vento invernale, o del concerto di uccelli e insetti quando l’aria era tiepida.

L’uomo era Muhammad Ali, una delle persone più conosciute al mondo. Per mezzo secolo aveva camminato tra noi, familiare come un vecchio amico.

La vita ci insegna che i sogni e la fantasia non rispettano le stesse regole della realtà; eppure, più e più volte, Ali è riuscito a far combaciare questi due opposti. Sul ring è stato la più bella macchina da guerra mai costruita. Uno dei segni distintivi di un grande campione è la capacità di conquistare il titolo da giovane, e di conservarlo fino alla vecchiaia. Quando Ali fece il suo debutto da professionista, il presidente degli Stati Uniti era Dwight D. Eisenhower, e molte delle nazioni in cui in seguito avrebbe combattuto non esistevano nemmeno all’epoca. La sua carriera di pugile ha abbracciato i mandati di sette presidenti, la sua presenza sulla ribalta è durata vent’anni. E in quei due decenni, Ali ha alterato le coscienze del mondo intero. Era nero e orgoglioso di esserlo, in un tempo in cui molti afroamericani erano discriminati per il colore della pelle. Secondo alcuni è stato il più grande eroe emerso dalla guerra del Vietnam. A parte Martin Luther King, negli anni della sua gloria nessun altro nero ha esercitato un’influenza pari alla sua.

Cassius Marcellus Clay Junior, com’era noto un tempo, nacque al General Hospital di Louisville il 17 gennaio 1942, alle 18.35. Suo padre, Cassius Marcellus Clay Senior, si guadagnava da vivere dipingendo cartelloni e manifesti. Secondo i documenti dell’anagrafe, i nonni paterni sapevano leggere e scrivere; tutti e quattro i bisnonni paterni furono registrati come «persone libere di colore» nel censimento del Kentucky. Non esistono documenti per dimostrare che ci fossero schiavi fra gli antenati dei Clay, ma storicamente è molto probabile.

La madre di Ali, Odessa Grady Clay, quando i figli erano piccoli lavorava come domestica. Uno dei suoi nonni, Tom Moorehead, era figlio di un bianco e di una schiava di nome Dinah. L’altro era un irlandese bianco della contea di Clare, Abe Grady, che emigrò negli Stati Uniti poco dopo la Guerra civile e sposò una «donna libera di colore» di nome ignoto.

MUHAMMAD ALI: Mia madre è battista, e sin da piccolo mi ha trasmesso la sua fede. Ogni domenica vestiva me e mio fratello con l’abito della festa, e ci portava in chiesa, educandoci nel modo che riteneva giusto. Ci ha insegnato ad amare il prossimo, a essere buoni con tutti, e che il pregiudizio e l’odio sono sbagliati. Poi mi sono convertito a un’altra religione, alcune delle mie convinzioni sono cambiate, ma so che il suo Dio è comunque Dio: solo che io lo chiamo con un altro nome.

CASSIUS CLAY SENIOR: Era un bravo ragazzo. Sia lui sia suo fratello erano molto obbedienti da piccoli, non ci hanno mai creato problemi. Andavano in chiesa, perché mia moglie ce li portava ogni domenica. Lei era una devota battista mentre io ero metodista, però mio padre mi ripeteva in continuazione: «Lascia che i ragazzi vadano con lei, le donne sono migliori degli uomini». Io ho seguito il consiglio, e lei li ha educati come si deve. Ha insegnato loro a credere in Dio, a essere spirituali e gentili con tutti. Ali era buono già da piccolo, e lo è rimasto da adulto. Non poteva essere altrimenti, dato il modo in cui l’ha cresciuto sua madre.

ODESSA CLAY: Da giovane non ho avuto una vita facile. I miei genitori si separarono quand’ero piccola. Mio padre non lo rividi quasi più, non sapevo niente di lui; mia madre aveva tre figli, e non poteva occuparsi di tutti da sola, quindi mi affidava spesso a mia zia. Cominciai a lavorare per comprarmi i vestiti, per essere presentabile a scuola. Poi, a sedici anni, incontrai il signor Clay. Un pomeriggio stavo tornando dal lavoro insieme a un’amica. Lei lo conosceva, lo salutò e lo invitò ad attraversare la strada per presentarci. Lui ha quattro anni più di me, quindi allora ne aveva venti.

Il soprannome di Muhammad da piccolo era “GG”, perché quand’era ancora nel lettino faceva in continuazione quei borbottii tipici dei bimbi: «gi gi gi gi». Quando vinse il campionato Golden Gloves, ci disse: «Visto cosa intendevo? Cercavo di dire “Golden Gloves”». A volte lo chiamo ancora così. E poi non stava mai fermo. Ha imparato a camminare e parlare molto presto. A due anni, si svegliava a notte fonda e buttava sul pavimento tutto ciò che trovava sul comodino. Di solito i bambini corrono qua e là con i loro piedini piatti, o camminano. Lui invece stava sempre sulle punte. Quando preparavo una torta si ingozzava, poi a bocca piena mi ripeteva: «Ancora, mamma, ne voglio ancora». E già a quattro anni era assolutamente sicuro di sé. Persino con i bambini più grandi, era sempre lui il capo. «Oggi giochiamo a fare la famiglia, e io sono il papà» esordiva ogni volta. Poi è nato suo fratello minore, Rudolph, e quando dovevo sculacciarlo GG si precipitava a bloccarmi la mano e mi avvertiva: «Guai a te se picchi il mio bambino». Da piccolo era diverso in tutto rispetto ai suoi coetanei. Ha persino avuto morbillo e varicella in contemporanea. Era come il vento di marzo: imprevedibile. Ogni volta che pensavo di sapere come avrebbe reagito, lui riusciva a stupirmi.

Era sicuro di sé, per questo anch’io avevo fiducia in lui. Cominciò a boxare a dodici anni, e di sera mi diceva che un giorno sarebbe diventato campione del mondo. Io mi preoccupavo a vederlo sul ring, ma ero certa che sapesse badare a se stesso. Quando si è unito al movimento Nazione dell’islam ho pensato: “Be’, è un paese libero, tutti hanno diritto di seguire la propria religione”. Se per lui andava bene, non avevo niente in contrario. A me importava solo che credesse in Dio.

CASSIUS CLAY SENIOR: Quando i ragazzi furono un po’ cresciuti li portai con me sul lavoro, insegnai loro a dipingere. Prima di diventare pugile, Muhammad era bravissimo con i manifesti; sapeva disegnare le lettere, calcolare gli spazi, mescolare le vernici e colorare. Era il mio mestiere, prima dell’infarto. Adesso non posso più affaticarmi troppo. Però ero un pittore, non un imbianchino: sono nato artista, e non fosse stato per le circostanze del tempo, lo avrei dimostrato a molte più persone.

RAHMAN ALI (già Rudolph Arnette Clay): A Louisville vigeva la segregazione razziale, ma era una cittadina tranquilla, piuttosto pacifica e ordinata. Non c’era molta criminalità. Niente droga, poco alcol o prostituzione. Allora le cose erano diverse. Da ragazzi, gli unici problemi con i bianchi si verificavano quando ci trovavamo a passare dal quartiere sbagliato. Se io e Ali bazzicavamo in quelle zone, i ragazzi bianchi si accostavano con la macchina e ci urlavano: «Ehi, negro, cosa ci fai qui?». Non sono mai stato coinvolto in una rissa. Mai stato aggredito da nessuno. Da noi non era come nel Profondo Sud. Però la gente ci chiamava “negri”, e ci mandava via se andavamo in un posto dove secondo loro non potevamo stare.

Io e Muhammad facevamo a botte. È normale, tra fratelli. Ma non erano scontri seri, più che altro prove di forza, una lotta. Lui voleva sempre essere il capo, e noi glielo permettevamo perché era molto intelligente e svelto. A parte la boxe, non praticava altri sport. Magari giocavamo per strada a touch football, in cui basta toccare l’avversario per fermarlo. Era difficile prenderlo, perché era il più veloce di tutti. Invece il football vero e proprio non gli piaceva, trovava i placcaggi troppo violenti. Con le biglie, poi, era un asso. Ne andava matto. E ricordo un’altra cosa: mi chiedeva sempre di prenderlo a sassate. A me sembrava assurdo, ma lui mi si metteva davanti, io tiravo i sassi e lui li scansava tutti, uno per uno. Per quanto mi sforzassi, non sono mai riuscito a colpirlo.

I Clay erano una famiglia unita ma, come molte altre, avevano i loro guai. Gli schedari della polizia di Louisville riportano a carico di Cassius Clay Senior quattro arresti per guida pericolosa, due per schiamazzi e comportamento molesto, uno per la vendita di una proprietà gravata da ipoteca e due per aggressione e lesioni gravi. Il suo debole per le donne causò dissidi in casa, e a volte l’alcol lo rendeva violento. In tre occasioni, Odessa Clay chiamò la polizia chiedendo protezione dal marito. Ali preferiva non parlare di quegli episodi, ma era evidente che il ricordo gli pesava ancora.

MUHAMMAD ALI: Quand’ero bambino, fin troppe persone di colore pensavano che i bianchi fossero migliori di loro. Non so come spiegarlo, ma io ho sempre sentito di essere destinato a fare qualcosa per la mia gente. A otto, dieci anni, uscivo di casa alle due del mattino e guardavo il cielo, in attesa che un angelo o Dio mi rivelassero cosa dovevo fare. Non ottenni mai una risposta. Contemplavo le stelle e aspettavo di sentire una voce, ma Dio taceva. Poi mi rubarono la bicicletta, cominciai a tirare di boxe, e fu come se Dio mi avesse parlato: era il pugilato la mia missione. Siamo tutti sue creature, ma alcuni sono speciali. Alcuni hanno un dono, e quando Dio ti concede la grazia di un talento particolare, è tuo dovere metterlo a frutto.

La storia della bicicletta di Cassius Clay, una Schwinn rossa e bianca, è ormai celeberrima. Nell’ottobre 1954 lui e un amico pedalarono fino al Columbia Auditorium, dove si teneva il Louisville Home Show, una fiera annuale per gli afroamericani. Quando arrivò il momento di tornare a casa, la bici di Clay era sparita. Proprio nel seminterrato dell’Auditorium, un poliziotto di Louisville di nome Joe Martin insegnava ai ragazzi del posto a tirare di boxe.

JOE MARTIN: Una sera mi trovavo nella palestra del seminterrato e vidi arrivare un ragazzino in lacrime. Gli avevano rubato la bicicletta nuova e, com’è naturale, ci era rimasto malissimo. Voleva denunciare il furto alla polizia. Al piano di sopra qualcuno gli aveva riferito che ero un poliziotto, e di rivolgersi a me. Lui era sconvolto, non riusciva quasi a parlare dalla rabbia. Aveva soltanto dodici anni, ma voleva dare una bella lezione al ladro. A quel punto gli dissi: «Be’, prima di sfidare qualcuno, ti conviene imparare come si fa a botte».

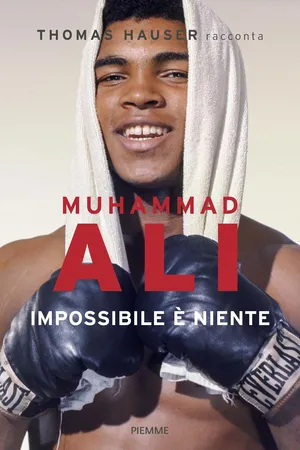

Cassius Clay a dodici anni.

(Steve Lott/Boxing Hall of Fame Las Vegas)

In seguito, Wilfrid Sheed avrebbe scritto: «A tutti gli effetti, Cassius Clay nacque a dodici anni, il giorno in cui entrò in una palestra e iniziò a combattere». Tra i suoi vari incarichi di istruttore della palestra amatoriale Columbia, Martin produceva un programma trasmesso dalle stazioni televisive locali: Tomorrow’s Champions, che offriva immediata celebrità ai suoi giovani atleti. Sei settimane dopo essersi iscritto in palestra, Cassius Marcellus Clay Junior fece il suo debutto sul ring, con un peso di 40,37 chili. Vinse ai punti un match di tre round da tre minuti ciascuno contro un altro novizio di nome Ronnie O’Keefe, con verdetto favorevole di due giudici su tre.

JOE MARTIN: Ho insegnato a boxare a migliaia di ragazzi, o almeno ci ho provato. Quando prese a frequentare la palestra, Cassius Clay non sembrava migliore o peggiore degli altri. Se ai pugili più promettenti fossero riconosciute borse di studio, come ai giocatori di basket, non credo che lui ne avrebbe ottenuta una. Era un ragazzino come tanti, e dubito che un talent scout lo avrebbe notato. Dopo soli dodici mesi, però, si vedeva già che quel saccentello – voglio dire, è sempre stato un tipo impertinente – aveva un grande potenziale. A distinguerlo erano soprattutto la determinazione e la velocità. Per combinare qualcosa nello sport servono sacrifici, e lui era disposto a farli. Niente riusciva a scoraggiarlo. Di tutti i miei allievi, nessuno ha mai lavorato duro quanto lui, nemmeno lontanamente.

MUHAMMAD ALI: Quando ho iniziato a boxare puntavo soltanto a comprare un giorno una casa per i miei genitori e un bel macchinone per me. Pensavo che se fossi riuscito a diventare professionista e a disputare i match del sabato sera, avrei potuto guadagnare quattromila dollari a incontro. Poi cominciai a sognare più in grande. A volte, a scuola, immaginavo che annunciassero il mio nome dagli altoparlanti: «Cassius Clay, campione del mondo dei pesi massimi».

Fu Joe Martin a iniziarmi al pugilato, ma a volte mi allenavo con un afroamericano di nome Fred Stoner. Boxavo sei giorni la settimana, e non ho mai bevuto alcol o fumato una sigaretta. La cosa più vicina al drogarmi che abbia mai fatto è stato svitare il tappo del serbatoio della macchina e aspirare le esalazioni della benzina, che mi diedero il capogiro. Successe due volte. La boxe mi ha tenuto fuori dai guai.

JOE MARTIN: Lo vidi al tappeto un’unica volta per ko, durante un allenamento in palestra con Willy Moran, un dilettante. Moran picchiava duro, e in seguito diventò professionista. Quel giorno lo stese. Ma nemmeno dopo aver perso i sensi Cassius si diede per vinto. Il giorno successivo tornò ad allenarsi con Moran.

Tra i coetanei di Clay a Louisville c’era Jimmy Ellis, che durante l’allontanamento forzato di Ali dalla boxe avrebbe detenuto il titolo di campione dei pesi massimi della World Boxing Association (WBA).

JIMMY ELLIS: Quando lo conobbi, Ali aveva circa quattordici anni. Vidi in televisione un match in cui sconfisse un mio amico, e pensai: “Io questo tizio posso batterlo”. Così cominciai a presentarmi in palestra. Insomma, fu quell’incontro a introdurmi al pugilato. Da dilettanti, disputammo due match. Io ero più grande di due anni, ma già allora Ali era più grosso. Il primo scontro lo vinse lui. Il punteggio era testa a testa, ma si aggiudicò lui il verdetto. Era la prima volta che uscivo sconfitto da un incontro. Al secondo, di nuovo sul filo di lana, vinsi io. Quel primo insuccesso non mi aveva avvilito, perché sapevo di aver perso contro un bravo atleta, e credo sia stato lo stesso per lui quando fui io a batterlo. A quel punto, diventammo amici. Nella boxe è così: si può correre insieme, chiacchierare, e magari la sera dopo ci si ritrova avversari sul ring. Finito il match, però, ci si stringe la mano e si è di nuovo amici. E vi dirò una cosa di Ali: passava tutto il tempo in palestra. Ci abitava. Voleva boxare e diventare un grande, tutta la sua vita ruotava int...