Questo racconto…

Questo racconto non è un racconto, è un abbecedario, un abbecedario della memoria, un insieme di ricordi elencati secondo l’ordine più arbitrario, quello alfabetico. Un abbecedario è necessariamente un angolo nascosto della nostra infanzia; ma perché io, che da scrittore ho sempre rifuggito l’autobiografia, mi ritrovo oggi con il gusto di raccontare cose vecchie, cose mie, cose che non hanno interesse neppure per l’antiquario, ma forse solo per il rigattiere? Sarà forse per via dell’età, per via del fatto che, alle soglie dei cinquanta, anche i ricordi più banali assumono profondità, spessore, assumono il valore affettivo del “c’era una volta”. Oggi, che i miei ricordi mi sembrano una specie in via di estinzione, mi viene voglia di cercare qualcuno con cui condividerli, qualcuno per dire come eravamo… Mi rendo conto che non è un’operazione particolarmente innovativa, che prima o poi ogni scrittore, ogni regista, ma forse anche ogni geometra, ogni insegnante, ogni casalinga, ogni operaio, ognuno insomma, cerca di mettere in fila ciò che resta del passato. Non ho scusanti per questa mia scarsa originalità, l’unica mia speranza è che qualcuno possa amare queste memorie sparse così come io ho amato le memorie altrui, come io ho amato le pagine di Luigi Meneghello e del suo Libera nos a Malo, di Francesco Guccini e delle sue Croniche epafaniche e di Péter Zilahy che, con L’ultima Finestra Giraffa (Az utolsò ablakzsiràf), mi ha suggerito l’idea dell’abbecedario. Quelle che seguono sono dunque voci confuse di un’enciclopedia scritta in forme di volta in volta diverse, ora con l’ingenuità del bambino, ora con l’inutile maturità dell’adulto, ora con ironia, ora con tristezza; voci di un’enciclopedia in cui mi piacerebbe che qualcuno si riconoscesse.

(il) Paese

Il paese non ha un nome, per questo non è in ordine alfabetico. È semplicemente Il Paese, come se fosse un’antonomasia, come se non potesse esistere altro paese al di fuori di questo, almeno nella mia mente. Il paese ha però una sua collocazione spaziale: Piemonte, provincia di Torino, Valli di Lanzo; ad essere pignoli, precisi, pistini come si dice da noi, il paese si colloca nella ridente Val Grande di Lanzo. Lo dico con un certo orgoglio, perché quel “grande”, nella mia infanzia, ha sempre suonato in me come un indice di superiorità: i paesi che stanno nella Val Grande sono destinati, per grazia divina, a dominare sugli altri e quelli delle altre due valli di Lanzo non hanno da lamentarsi, avevano solo da scegliere anche loro la Valle Grande. Se scoppia una guerra tra le tre valli sono sicuro che la vinceremo noi perché siamo quelli che hanno il nome più lungo: “grande” ha sei lettere, le altre valli invece hanno nomi più brevi e quindi sono inferiori; se pure quelli della Valle di Viù si alleano con quelli della Val d’Ala, insieme fanno al massimo sei lettere anche loro, ma noi siamo “grandi” e li battiamo.

Il paese ha anche una collocazione temporale, anzi, ha soprattutto una collocazione temporale: il paese inizia ad esistere nel 1965, anno della mia prima villeggiatura in paese, e si dissolve nel 1987, anno della sepoltura di mia nonna. Prima del 1965 ci sono solo leggende e racconti; dopo il 1987 c’è il perenne ritorno, il tempo dopo il 1987 è destinato esclusivamente al ricordo, come se più nulla di nuovo potesse prodursi. I ventidue anni che stanno in mezzo sono l’età dell’oro, lo spazio del mito. Sfoglio il mio primo romanzo e trovo un passaggio che si riferisce a una stazione della linea Cirié-Lanzo, lo leggo: Ho scoperto come nasce il mito. Ho visto in questa stazione oggetti dalle forme note solo alla mia anima e non alla mia memoria. Panche sulle quali devo essermi seduto con i piedi che non toccavano ancora terra. Maniglie che girai aggrappandomi con le due mani, con le braccia tese verso l’alto. Cartelli che vidi senza saperli leggere, senza sapere cosa vuol dire leggere. Il mito nasce ai margini del ricordo, su cose che abbiamo visto, ma che non sapremmo descrivere, che non ci verrebbero in mente se il caso non ce le mettesse di fronte. È il mito delle origini, della fondazione della nostra cultura tecnologica. Questi oggetti imprecisi che si annidano nei solai più polverosi del nostro cervello, perdono il contatto con la realtà: sono l’età dell’oro e del miele e vivono qui, nelle stazioni sperdute.

Questo abbecedario parla dunque di miti, di oggetti perduti, di rituali sepolti dal tempo, parla di una Macondo che non è in Sudamerica, ma qui, a pochi chilometri da Torino, una Macondo dove il colonnello Aureliano Buendia lascia il posto a un sindaco con la camicia di flanella a scacchi e i pantaloni di velluto.

Attacchi

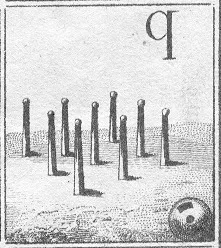

La cosa che più ricordo dei miei pochi inverni in paese sono gli attacchi dei miei sci di legno. In paese d’inverno non ci si andava quasi mai, perché la casa che affittavamo non aveva il riscaldamento. Se proprio volevi andarci d’inverno dovevi arrangiarti con la stufa e dovevi andare a prendere l’acqua alla fontana, perché i tubi in casa erano vuoti per evitare che scoppiassero col gelo. Perché andarci dunque? Ma perché io imparassi a sciare, naturalmente. In paese non c’erano impianti, ma allora era opinione diffusa che fosse diseducativo per i bambini approfittare immediatamente delle comodità della tecnica moderna, così passavo giornate intere a risalire a scaletta un prato al limitare del bosco e poi a ridiscendere lungo i venti metri di pista che mi ero faticosamente ricavato battendo la neve fresca con il fondo degli sci e, ancor più abbondantemente, con il fondoschiena. Mia nonna mi aveva assicurato che quello era l’unico modo per imparare e che anche lei aveva fatto così, ma il fatto che mia nonna avesse imparato nel 1919 mi lasciava leggermente perplesso sull’attualità di quei metodi educativi. La prima volta che mia nonna e i suoi fratelli sono venuti a sciare in paese si sono tirati dietro un codazzo di ragazzini urlanti: «Vanno a fare il fuoco! Vanno a fare il falò nella neve! Bruciano il carnevale» gridavano. Credevano che avessero portato delle assi per bruciarle e invece avevano gli sci, quelli lunghi di frassino con i bastoncini di canna; era la prima volta che si vedevano da quelle parti.

Devo dire che anche i miei sci non erano male quanto a lunghezza; quando me li avevano comprati me li avevano fatti misurare tenendo il braccio destro alto e disteso sopra la testa: lo sci perfetto avrebbe dovuto arrivarmi al polso, ma poiché i miei genitori erano dei precursori dell’austerity decisero che quegli attrezzi avrebbero dovuto durarmi almeno quattro anni e me li presero quindi “per la crescita”. Risultato, a cinque anni sciavo con degli sci lunghi un metro e settanta. Ma la cosa che più mi ricordo sono appunto gli attacchi, quelli con la leva davanti al puntale e il cavetto d’acciaio che ti passava dietro lo scarpone. Li chiamavano “attacchi di sicurezza”, per distinguerli da quelli con cui sciava mia nonna, che ti bloccavano il piede allo sci con una ganascia e, se cadevi, ogni volta rischiavi di lasciarci un ginocchio o un femore. Con gli attacchi di sicurezza invece, in caso di caduta, gli sci si sganciavano e partivano come razzi falciando la gente lungo la pista e infilandosi sotto cumuli di neve dai quali riemergevano solo al disgelo: ricordo che gli sci club di periferia (quello che frequentavo assieme ai miei genitori si chiamava significativamente “I senza soldi”) organizzavano in maggio grandi battute di caccia allo sci e che la stagione successiva qualcuno sciava con due sci di colore e lunghezza diversi dicendo che era la nuova moda norvegese. Per ovviare all’inconveniente, li allacciavi alla caviglia con un cordino dotato di moschettone di ferro impossibile da maneggiare con i guanti e altrettanto impossibile da staccare dalle dita dopo che, con venti gradi sotto zero, avevi cercato di chiuderlo a mani nude: con il sistema del cordino lo sci rimaneva morbidamente legato alla tua gamba e, quale che fosse la posizione di caduta, eri certo di trovartelo piantato in mezzo agli occhi. Nel mio ricordo, nel ricordo di quelle discese improbabili in paese e poi delle prime piste con skilift nel paese vicino, gli attacchi a leva sono un tutt’uno con gli sci di legno e gli scarponi di pelle con i lacci. I miei bellissimi e lunghissimi sci di legno erano verniciati di blu ed erano di marca “Bacchetta Sport”; ogni volta mi lasciavano due alternative: o passare due ore nel baracchino del noleggio per farli sciolinare a caldo o spingere anche in discesa sulla pista del chilometro lanciato. Ma la cosa più divertente era sciogliere i lacci degli scarponi che prima si erano impregnati d’acqua e poi si erano ghiacciati; geniale a questo proposito l’intuizione commerciale del signor Bepi Bastianacci, titolare di una bottega di fabbro a Preganziol (TV), che la domenica pomeriggio si trasferiva a Cortina d’Ampezzo e per cento lire ti slacciava gli scarponi con la fiamma ossidrica: so da fonti sicure che dopo tre anni di quel lavoro ha acquistato il 30% di una grande industria siderurgica italiana.

Bar

Ai tempi d’oro, in paese avevamo stabilito un record di dieci bar. Segue elenco in ordine di dislocazione da ovest a est: bar-alimentari di Case Ghitta (Cà ‘dla Ghita), Osteria degli Amici, Bar del Pesce, poi il bar che portava e porta il nome del paese, il bar-tabacchi, il Bar del Progresso, il Bar del Centro, il Bar Villa (vedi qui), il bar della frazione Bruschi che non ricordo se abbia mai avuto un nome e, infine, un po’ defilato, il bar di Vru. Considerando la popolazione del paese in num...