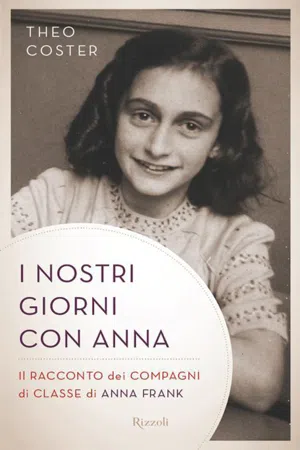

![]() I nostri giorni con Anna

I nostri giorni con Anna![]()

A Suus e Barend van Beek,

che per due anni e mezzo durante la Seconda guerra mondiale

mi hanno accolto nella loro casa e nei loro cuori,

mettendo così in grave pericolo la loro vita.

![]()

Prologo

La nascita di un’idea

Il tempo in cui io, Maurice Coster, avevo quattordici anni e giocavo con compagni di classe come Anna Frank è un ricordo ormai sempre più lontano. Sono passati settant’anni da quando i tedeschi costrinsero tutti i bambini ebrei di Amsterdam a frequentare una scuola ebraica. I miei genitori, come quelli di Anna, scelsero lo Joods Lyceum. Poco dopo iniziarono le persecuzioni e in classe si vedevano sempre meno bambini. Alcuni venivano arrestati, altri nascosti.

Grazie alla tempestiva decisione di mio padre, riuscimmo a entrare in clandestinità prima che i tedeschi venissero a bussare alla nostra porta. Mia sorella Freddy, di tre anni più grande di me, si trovava già da qualche mese in un collegio femminile cattolico in Belgio. Io e i miei genitori ci rifugiammo invece in tre posti diversi nei Paesi Bassi. Per quanto mi riguarda mi trovarono un nascondiglio a Vaassen, presso una famiglia senza figli che mi fece passare per un nipote venuto da Amsterdam. Data la mia nuova identità, dovetti assumere un altro nome, e scelsi Theo.

Theo Coster, nome che porto ancora oggi.

A posteriori posso dire di essere uscito relativamente illeso dalla guerra; così come anche il resto della mia famiglia. Una volta tornati ad Amsterdam riuscimmo persino a rientrare nella nostra vecchia casa: era ancora intatta, come se nulla fosse accaduto.

Quando nel 1948 lessi il Diario di Anna Frank, restai profondamente colpito dalle privazioni che la mia ex compagna di classe aveva dovuto subire. Mi parve eccezionale che una persona della sua età potesse avere lo stile, i pensieri e il comportamento di un adulto.

Terminati gli studi a Nyenrode, fui costretto dalle circostanze a lavorare per tre anni nella tipografia di mio padre. Poi venni a sapere che in Israele c’erano delle possibilità per chi come me aveva ricevuto un’istruzione, così comprai una motocicletta a Frisia e partii. Attraversai tutta l’Europa, che si stava ancora riprendendo dal conflitto e si preparava a quello successivo: la Guerra fredda.

Deciso ad andare avanti con la mia vita, mi lasciai tutto alle spalle. In Israele trovai un buon lavoro e incontrai Ora, che sarebbe poi diventata mia moglie. Eravamo entrambi ebrei e Tel Aviv – dove abitiamo ancora oggi – divenne un punto di accoglienza per molti di noi. Ma la mia scelta non era dettata dal fatto che Israele fosse uno Stato ebraico; io ero alla ricerca di un posto in cui poter vivere e lavorare, ed esprimere la mia creatività.

Qui era possibile, tanto che Ora e io cominciammo ben presto a sviluppare le idee più fantasiose. Ma il grande successo arrivò nel 1979, quando inventammo Indovina chi?. La casa produttrice di giochi MB si entusiasmò quanto noi e, dopo averlo esportato in Inghilterra prima e in America poi con il nome di Guess who?, si diffuse praticamente in tutto il mondo.

Benché la guerra non sia mai del tutto scomparsa dai miei pensieri, solo molto tempo dopo fui costretto a ricordare di nuovo ogni dettaglio. Nel 2002 è stato pubblicato Absent, un interessante studio realizzato da Dienke Hondius sui fatti avvenuti nel periodo 1941-1943, gli anni in cui Jacques Presser e Jaap Meijer erano vincolati allo Joods Lyceum in qualità di docenti.

Alla presentazione del libro era stato invitato il maggior numero possibile di ex allievi del liceo, e io ovviamente accettai (io e mia moglie viaggiavamo per lavoro in tutto il mondo e spesso ci capitava anche di visitare i nostri parenti ad Amsterdam). Circa la metà dei centodieci studenti ancora in vita vi avrebbe preso parte.

L’incontro doveva ancora cominciare, ma eravamo già tutti riuniti in una saletta del comune. Poco dopo sarebbe stata ripercorsa la storia dello Joods

Lyceum. Io vi avevo frequentato solo i primi due anni e non sapevo cosa fosse stato dei miei compagni di un tempo. Mi guardai intorno e tentai di riconoscere in quei volti anziani i bambini con cui ero stato in classe. A stento ne individuai un paio.

Alla fine dei vari interventi rimasi qualche istante con lo sguardo perso nel vuoto, e tornai con la mente all’estate del 1944.

È una giornata stupenda. Le canne ondeggiano al vento lungo le rive del canale di Apeldoorn. A stento riesco a nascondere la sensazione meravigliosa di nervosismo ed eccitazione che provo all’idea di stare per fare qualcosa di proibito. Ho dovuto promettere all’uomo che sto accompagnando di non dire una parola sulla nostra avventura di pesca.

«Metti pure via quell’amo» dice lanciandomi uno sguardo d’intesa, come si fa tra uomini, anche se non ho ancora quindici anni. «Ho qualcosa di meglio.»

Il canale scorre davanti a noi.

«Tirati un po’ indietro» dice l’uomo estraendo qualcosa dal tascapane. «Sei pronto?»

Al culmine dell’aspettativa, osservo premendomi le mani sulle orecchie. Ho la sensazione che dopo molto tempo assisterò di nuovo a qualcosa di davvero sorprendente. Sulle labbra di quell’uomo leggo qualcosa come: «Ci siamo» seguito dal mio nome – o almeno da quello che egli crede sia il mio nome. Con un gesto secco strappa via la sicura da una bomba a mano, la lancia nel canale a una certa distanza da noi e un istante dopo, preceduta da un boato sordo ma potente, si alza una colonna d’acqua che ricade tutt’intorno.

Mi guarda e ride, anch’io quasi soffoco dalle risate. Sarà il nervosismo? E ora eccolo lì, con le maniche inzuppate, il retino, e le mani colme di pesci che mangeremo stasera. I pesci luccicano al sole, come i suoi stivali, da cui le gocce d’acqua scivolano via. Persino in una giornata come quella di oggi ha gli stivali lucidati con precisione mortale, pronti per la prima parata che possa capitare. L’uniforme divisa in due dal cinturone.

Mentre si china a infilare i pesci nel tascapane, il sole colpisce esattamente le due piccole saette sul colletto. Due volte la stessa lettera, un’abbreviazione che nei decenni successivi non avrebbe perso nulla della sua ripugnanza.

«Vieni?»

Mia moglie Ora mi posò una mano sulla spalla. Lentamente mi scrollai di dosso quel ricordo vecchio di cinquantasette anni. Tutti si stavano alzando in piedi con movimenti cauti – come si suole fare alla nostra tarda età – o scivolando verso il tavolo con il caffè e la torta. Non riuscivo ancora a distinguerli, ma lì in mezzo agli altri dovevano esserci certamente dei volti che avevo visto ogni giorno, bambini che erano stati in classe con me, con cui ero andato a scuola in bicicletta e avevo festeggiato compleanni, o mangiato il gelato. Come me, durante la presentazione, dovevano aver ripensato alla guerra. All’improvviso mi resi conto che io e quel gruppo di ottantenni di cui facevo parte eravamo gli unici sopravvissuti, noi e i nostri ricordi.

Da quando erano nati i miei nipoti, in Israele mi ritrovavo regolarmente a raccontare la mia storia davanti a una scolaresca. Lo Stato di Israele venne fondato per dare un posto sicuro al popolo ebraico dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale. Descrivere e narrare gli orrori del passato ha di certo un grande valore. Per questo, nella primavera del 1951, venne istituita la Yom HaShoah, la giornata del ricordo dell’Olocausto, per non dimenticare i sei milioni di ebrei assassinati durante quel periodo. Anni prima, avevo ovviamente raccontato ai miei due figli come me l’ero cavata durante il conflitto e che ero stato compagno di Anna Frank; queste storie si diffusero rapidamente fino a giungere anche alle classi dei miei nipoti. Così, una volta, in occasione della Yom HaShoah fui invitato nella loro scuola elementare per ripercorrere le mie esperienze e com’era stato essere amico di Anna Frank.

I bambini reagirono in modo molto positivo, li interessava sentir parlare di una vita, per loro, del tutto sconosciuta. L’anno seguente fui contattato da un’altra scuola, e anche quello dopo, finché divenne per me una consuetudine.

Nel 2007, un giorno, tornai a casa e dissi a mia moglie che quelle conferenze cominciavano a diventare un peso.

«Logico» disse Ora. «Hai quasi ottant’anni!»

«Eppure sento che è mio dovere raccontare la mia storia» le risposi.

Andammo a sederci nell’angolo-bar come siamo soliti fare in occasioni del genere e restammo in silenzio per un po’, finché Ora, a un tratto, disse: «Perché non fai della tua storia un film?».

La guardai sorpreso. «Cosa vuoi dire?»

«Perché non filmiamo il tuo racconto?» rispose. «Potremmo farne un progetto e assoldare un intervistatore e un cameraman.»

Ci riflettei su. Era una possibilità interessante. La mia testimonianza sarebbe stata registrata e avrebbe potuto raggiungere un pubblico molto più vasto delle classi che visitavo una volta l’anno.

«Potresti contattare altri compagni di classe di quel tempo?» domandò Ora. «Forse sarebbero disposti a collaborare e a raccontare anche la loro storia.»

«I compagni di classe di Anna Frank» risposi.

Cominciammo a pensarci sopra. Alla presentazione di Absent, sei anni prima, avevo rincontrato Nanette Blitz Konig e da allora eravamo rimasti in contatto via e-mail. Lei aveva detto di aver mantenuto i rapporti anche con altri compagni di classe. Avrei potuto scriverle e chiederle cosa ne pensava.

Guardai Ora. Dagli anni ’60 in poi avevamo inventato progetti di ogni tipo: realizzato opere d’arte, scritto libri, ideato prototipi di giochi, dipinto e modellato. Perché non avremmo potuto fare un film, un film sui compagni di classe di Anna Frank?

L’idea era promettente. Conversai a lungo con Nanette e, malgrado lei si trovasse a San Paolo e io a Tel Aviv, sembrava di parlare con la vicina di casa. Ci parlavamo in olandese ed eravamo sorpresi di poterlo fare così bene anche dopo tanti anni passati all’estero. Nanette era entusiasta dell’idea e disse che aveva i dati per contattare quattro dei nostri compagni di classe: Jacqueline van Maarsen, Lenie Duyzend, Albert

Gomes de Mesquita e Hannah Goslar. Quest’ultima, disse Nanette, abitava a Gerusalemme e forse la cosa più facile era cominciare da lei. Trovammo rapidamente anche un professionista del cinema, un vecchio conoscente di famiglia: Eyal Boers, un regista di talento che inoltre conosceva tre lingue. Una scelta a portata di mano.

Nei mesi seguenti discussi con Ora il soggetto del documentario. Anna Frank ha raccontato la sua storia in modo accurato e brillante fino al momento in cui è stata denunciata. È una storia eccezionale, ma riguarda una sola ragazza ebrea costretta a vivere in clandestinità e andata fatalmente incontro alla sua fine. Ogni compagno di classe ha la propria storia. Ognuno di noi ha avuto esperienze del tutto diverse, malgrado il punto di partenza, lo Joods Lyceum, fosse lo stesso. A me e a Ora sembrò quindi una buona idea cercare quelli disposti a partecipare al progetto e riunirci poi tutti ad Amsterdam. Avremmo finalmente potuto raccontarci le nostre esperienze personali e tracciare la storia di un gruppo di studenti la cui vita era stata stravolta dalla guerra; avremmo mostrato quanto poco margine a volte separi la buona dalla cattiva sorte, soprattutto quando i tempi sono difficili. Come Anna Frank, avremmo potuto registrare il nostro racconto e trasmetterlo alle generazioni future. Alla nostra età non è facile, i testimoni oculari si riducono sempre più. Motivo per cui abbiamo deciso di impegnarci seriamente per riportare le nostre esperienze, dato che sono in molti a dire che in fondo non era stato poi così grave, o peggio ancora, che l’Olocausto non è mai avvenuto.

![]() Parte prima

Parte prima![]()

Cambio di scuola

(dodici anni)

Nel settembre 1941, come ho già ricordato, i tedeschi emisero un’ordinanza in cui si stabiliva che i bambini ebrei non avrebbero più potuto frequentare le stesse scuole degli altri. Dunque, malgrado avessi sostenuto gli esami di ammissione a una scuola media pubblica, dovetti iscrivermi a una scuola ebraica, lo Joods Lyceum appunto.

Quest’ultimo si trovava in Voormalige Stadstimmertuin, una stradina nei pressi del teatro Carré. I docenti erano tutti ebrei, e le lezioni erano seguite soltanto da bambini di religione ebraica. Oggi l’edificio è adibito a istituto professionale per parrucchieri, ma all’esterno ha mantenuto quasi lo stesso aspetto di allora. Una targa di vetro ricorda la storia dell’istituto, come anche la stella di David deformata in metallo posta sopra l’ingresso.

La scuola rimase operativa solo per un paio d’anni. Poi, gradualmente, i ragazzi smisero di frequentarla (non per loro volontà), finché, a un certo punto, non ci furono più docenti né alunni. Io sono uno di quelli che furono costretti ad abbandonarla anzitempo.

È stato piacevole constatare durante la presentazione di Absent che erano molte le persone ancora in vita. Il cinquanta per cento degli alunni dello Joods Lyceum è sopravvissuto alla guerra, mentre in tutti i Paesi Bassi solo il venti per cento circa degli ebrei ce l’ha fatta. Nessuno sa con certezza come spiegare un simile divario. Non sono stati (ancora) effettuati studi specifici in merito. Si suppone però che molti dei docenti e degli alunni siano riusciti a resistere grazie al fatto di essersi potuti nascondere (e di esserselo potuti permettere economicamente), e di aver rinviato, di conseguenza, fino al 1943 la deportazione in virtù dei loro contatti individuali con il Consiglio ebraico. Estrazione sociale, reddito, contatti: tutti aspetti che possono avere influito positivamente sulla situazione. Io stesso sono debitore alla collezione di francobolli di mio padre, da lui venduta poco a poco. O ai gioielli che mia madre vendeva di nascosto nei momenti più difficili. Non si sa fino a che punto abbiano contato il patrimonio o le amicizie.

Andare allo Joods Lyceum ci dava la sensazione di appartenere a un gruppo speciale. Era bello, a tratti persino eccitante, ma anche angosciante: sapevamo di essere «prescelti» per un trattamento particolare, tuttavia non avevamo idea di cosa potesse trattarsi. Forse alcuni genitori avevano intuito la gravità della situazione, ma probabilmente non dissero nulla per evitare di spaventarci. Nessuno di noi aveva quindi il minimo sentore di quel che sarebbe successo.

Poco prima che iniziasse l’anno scolastico, nel settembre 1941, avevo festeggiato il giorno del mio bar mitzvah, che per i ragazzi ebrei significa aver raggiunto, al compimento dei tredici anni, l’età della responsabilità in termini religiosi. La cerimonia si svolge solitamente in una sinagoga. La mia si trovava in Lekstraat, ed esiste tutt’oggi, ma non funge più da luogo di culto. All’epoca per noi ebrei non c’erano ancora grossi problemi, e in ogni caso non tali da impedirci di celebrare l’evento.

I docenti dello Joods Lyceum oltre che gentili, erano anche molto preparati. Jaap Meijer, il mio insegnante di Storia, in seguito è diventato redattore del giornale «De Joodse Wachter». Mentre Jacques Presser, all’epoca un altro insegnante dell’istituto estremamente benvoluto, è oggi un noto scrittore olandese. Io non ricordo di aver avuto nessuna chiara preferenza per la materia di uno o dell’altro, ma di certo non avevo difficoltà con quelle scientifiche.

Più che una scuola ebraica considero lo Joods Lyceum una scuola normale frequentata da ebrei. Alla religione non era riservata particolare attenzione, o se lo era avveniva in modo così discreto che non ne conservo memoria. Non mi sembra che avessimo lezioni mirate o che celebrassimo riti ebraici. E visto che non ho avuto una educazione strettamente religiosa, non ne sentivo neppure la mancanza.

Tantomeno ricordo che tra noi alunni si parlasse spesso del nostro credo o delle nostre origini ebraiche, malgrado fosse la ragione per cui ci trovavamo tutti riuniti lì. Probabilmente non ne discutevamo a scuola perché erano argomenti che venivano affrontati in casa – oltre ai problemi derivanti dalle limitazioni imposte dai tedeschi fuori dall’istituto, ovviamente.

Poi un giorno due bambini non si presentarono. E il giorno seguente altri due non risposero all’appello. Le classi poco a poco si svuotarono sempre più. È così che tutto ebbe inizio. Si cambiava di posto per stare più vicini gli uni agli altri. Nessuno osava chiedere a voce alta dove fossero finiti i compagni assenti – sapevamo che in classe l’argomento era tabù. Non c’erano. E noi non volevamo, o forse dovrei dire non osavamo...