![]()

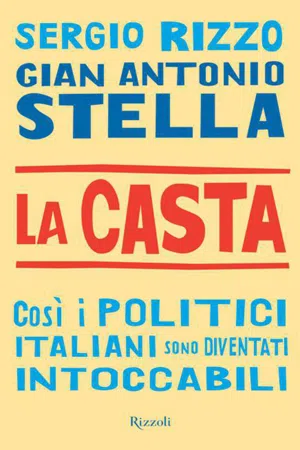

La Casta

| A Leone e Sofia,

nella speranza che crescano

appassionandosi alla politica.

Diversa, però. |

![]()

Una oligarchia di insaziabili bramini

Da Tocqueville a De Gregorio: la deriva della classe politica

La pianeggiante Comunità montana di Palagiano è unica al mondo: non ha salite, non ha discese e svetta a 39 (trentanove) metri sul mare. Con un cucuzzolo, ai margini del territorio comunale, che troneggia himalaiano a quota 86. Cioè 12 metri meno del campanile di San Marco. Vi chiederete: cosa ci fa una Comunità montana adagiata nella campagna di Taranto piatta come un biliardo?

Detta alla bocconiana, l’ente pubblico pugliese ha due mission. Una è dimostrare che gli amministratori italiani, che già s’erano inventati in Calabria un lago inesistente a Piano della Lacina e un’immensa tenuta di ulivi secolari nel mare (catastale) di Gioia Tauro, possono rivaleggiare in fantasia con l’abate Balthazard che si inventò l’«Isola dei filosofi» dove non esisteva un governo perché i suoi abitanti non riuscivano a decidere insieme quale fosse «il sistema meno oppressivo e più illuminato». L’altra è distribuire un po’ di poltrone. Obiettivo assai più concreto della salvaguardia di un borgo alpino o della sistemazione di una mulattiera appenninica.

Certo, le Comunità montane sono solo un pezzetto della grande torta. Ma possono aiutare forse meglio di ogni altra cosa a capire come una certa politica, o meglio la sua caricatura obesa, ingorda e autoreferenziale, sia diventata una Casta e abbia invaso l’intera società italiana. Ponendosi sempre meno l’obiettivo del bene comune e della sana amministrazione per perseguire piuttosto quello di alimentare se stessa. Obiettivo sempre più disperato e irraggiungibile via via che la bulimia ha contagiato tutti: deputati, assessori regionali, sindaci, consiglieri circoscrizionali, assistenti parlamentari, portaborse e reggipanza. Fino a dilagare, nel tentativo di strappare metro per metro nuovi spazi, nelle aziende sanitarie, nelle municipalizzate, nelle società miste, nelle fondazioni, nei giornali, nei festival di canzonette e nei tornei di calcio rionali… Una spirale che non solo fa torto alle migliaia di persone perbene, a destra e a sinistra, che si dedicano alla politica in modo serio e pulito. Ma che è suicida: più potere per fare più soldi, più soldi per prendere più potere e ancora più potere per fare più soldi…

Sia chiaro: la montagna, che copre oltre la metà dell’Italia, è una cosa seria. E spezza il cuore vedere gli sterpi inghiottire certe contrade costruite dall’uomo a prezzo di sacrifici immensi, dalla piemontese Bugliaga all’abruzzese Frattura, dalla romagnola Castiglioncello ai tanti borghi calabresi svuotati dall’emigrazione. Come la povera Roghudi, raccontata mezzo secolo fa da Tommaso Besozzi, dove c’erano «tanti grossi chiodi conficcati nei muri e le donne vi assicuravano le cordicelle che avevano legato attorno alle caviglie dei bambini più piccoli, perché non precipitassero nel burrone. Infatti, da qualunque parte si guardino, le case appaiono costruite sopra un torrione che scende a picco, da ogni lato».

Ma proprio perché la montagna vera ha bisogno di essere aiutata, spicca l’indecenza della montagna finta. Artificiale. Clientelare. Costruita a tavolino per dispensare posti di sottogoverno. Divoratrice di risorse sottratte ai paesi che vengono sommersi davvero dalla neve o non vedono davvero il sole per mesi e mesi come succedeva a Viganella, sopra Domodossola, prima che piazzassero uno specchio di 40 metri quadrati che cattura i raggi e li riflette sulla piazza del villaggio.

Basti dire che della Comunità montana Murgia Tarantina alla quale appartiene Palagiano (che si adagia in parte a zero metri sul livello dello Jonio lì a due passi), i comuni riconosciuti come solo «parzialmente montani» nel loro stesso sito internet sono 4 e quelli «non montani» 5. E montani? Manco uno. Tanto che l’altitudine media dei 9 municipi è di 213 metri. Una sessantina in meno dell’altitudine del Montestella, la collinetta creata alla periferia di Milano con i detriti. Ma quanto bastava a fondare una struttura con un presidente, 6 assessori, 27 consiglieri, un segretario generale… Pagati rispettivamente, visto che tutti insieme i paesi passano i 100.000 abitanti, quanto il sindaco, gli assessori e i consiglieri d’una città grande come Padova.

Chi vuol capire come funziona faccia un salto a Mottola, dov’è la sede, e giri una per una le stanze vuote fino a trovare qualcuno. «Cosa fate, esattamente?» «Cosa vuole che facciamo… Abbiamo pochissimi soldi. Non è che ci sono margini per fare tante cose.» «Quindi?» «Qualcosa qua e là… Poca roba.» «Ma il bilancio 2006 di quanto è stato?» «Non so… Intorno ai 400.000 euro. Togli gli stipendi, togli le spese…» «Il presidente, per esempio, che fa?» «Gira.» «Gira?» «Gira, si dà da fare per cercare di avere dei finanziamenti.» «E ne raccoglie?» «Mah…»

Tutto merito d’una leggina regionale pugliese del 1999. Che interpretando a modo suo una sentenza della Corte costituzionale si era inventata la possibilità di inserire nelle Comunità anche comuni che non erano montani ma «contermini». Concetto che, di contermine in contermine, potrebbe dilatare una comunità montana dall’Adamello al Polesine. E infatti consentì a quelle pugliesi di sdoppiarsi e ampliarsi fino a diventare 6 per un totale di 63 comuni pur essendo la loro la più piatta delle regioni italiane. Benedetta da contributi erariali che, in rapporto agli ettari di montagna, come dimostra la tabella in Appendice, sono quattordici volte più alti di quelli del Piemonte.

Eppure non è solo la Puglia ad aver giocato al piccolo montanaro. L’ha fatto la Campania, che con poco più della metà degli ettari montagnosi della Lombardia ha quasi il doppio dei dipendenti e quasi il triplo dei contributi pro capite. L’ha fatto la Sardegna, che era arrivata ad avere 25 Comunità, alcune delle quali bizzarre. Come quella di Arci Grighine, con paesi definiti nelle carte «totalmente montuosi» come Santa Giusta, che, a parte un pezzo del territorio che si innalza all’interno, è sulle rive di uno stagno nella piana di Arborea, da 0 a 10 metri sul livello del mare. O quella di Olbia (Olbia!) che fino alla primavera del 2007 portava un nome assolutamente strepitoso, per una «Comunità montana»: Riviera di Gallura.

Portava. Dopo un braccio di ferro con mille interessi locali, riottosi alla chiusura di un rubinetto da 11 milioni di euro, Renato Soru è riuscito a far passar infatti un drastico ridimensionamento: da 25 Comunità a un massimo di 8. Con l’invito ai comuni, semmai, a consorziarsi su alcuni interessi specifici. Una scelta i cui effetti sul risparmio e sulle clientele saranno tutti da vedere. Ma indispensabile. Lo stesso Enrico Borghi, presidente dell’Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani, sorride: «La definizione di “montagna legale” che ai tempi di Fanfani voleva tutelare i paesi che magari stavano in pianura ma erano poveri come quelli alpini o appenninici, va rivista. Ha presente quei prelati che al venerdì, avendo solo carne, la benedivano dicendo: “Ego te baptizo piscem”? Ecco, da noi c’è chi ha detto: “Ego te baptizo montagnam”. Troppi abusi. Col risultato che i 2 miliardi di euro che tra una cosa e l’altra vanno alla montagna sono dispersi spesso dove non ha senso. Diciamolo: almeno un terzo delle Comunità andrebbe chiuso».

Viva l’onestà. Ma vale per un mucchio di altri bubboni, grandi e piccoli, gonfiati dalla cattiva politica. Come i consigli circoscrizionali di Palermo, dove i presidenti, contrariamente a centinaia di colleghi di tutta la Penisola che lavorano per rimborsi modestissimi, prendono 4750 euro al mese e hanno l’autoblu. Come certe società miste istituite anche per piazzare amici e trombati quale l’Imast, un consorzio parapubblico fondato dalla Regione Campania, Cnr ed Enea e qualche privato, con 25 consiglieri di amministrazione e un solo dipendente, e successivamente fuso, allo scoppio delle polemiche, con il Campec, un altro ente misto che di consiglieri ne aveva 11 e di dipendenti 8. Come l’Unità operativa nucleo barberia di Palazzo Madama dove c’è un figaro (le senatrici hanno un bonus per farsi la messa in piega da coiffeur esterni) ogni 36 senatori, il che, dati i ritmi dei lavori parlamentari, fa pensare a sforbiciate più rare e costose delle uova imperiali di Fabergé.

E così andrebbero chiuse almeno un po’ di megalomani «ambasciate» regionali in America o nei Paesi più improbabili del mondo. E come minimo una parte delle 218 sedi (il quadruplo di quelle venete) della Regione Sicilia. E certe strutture interne che potrebbero benissimo essere delegate all’esterno e sono arrivate a includere un manipolo di tappezzieri a Montecitorio e addirittura, stando a un rapporto di Sabino Cassese, una pattuglia di sei rammendatrici di arazzi al Quirinale. E poi una delle due squadre che per la Camera e per il Senato compongono ogni mattina, con rare varianti, la stessa identica rassegna stampa per i parlamentari e dell’uno e dell’altro ramo. E insomma tutta una serie di cose che a far la lista non si finirebbe più.

Conosciamo l’obiezione: occhio alla demagogia. Giusto. Non ha senso l’invettiva di Giosue Carducci contro i politici: «Voi… piccoletti ladruncoli bastardi…». Ma occhio anche a non dare per scontate e «normali» cose che nei Paesi seri scatenerebbero l’iradiddio. Esempio: è normale che il senatore Pierluigi Mantini mandi una lettera a tutti i suoi colleghi ricordando che «in vista dei Campionati europei parlamentari di tennis è opportuno riprendere un programma di incontri e di allenamenti per i quali sono disponibili i maestri presso il Circolo Montecitorio»? Cosa c’entra con le legittime prerogative parlamentari il maestro gratuito di volée? Ed è normale che l’indennità di deputati e senatori non sia mai pignorabile, neppure se sono stati condannati per un reato comune tipo l’emissione di assegni a vuoto?

Altro esempio: è normale che il ministro della Giustizia, come chiese un’interrogazione parlamentare del diessino Francesco Carboni, possa andare in vacanza in uno dei posti più belli del mondo, nel villaggio-vacanze nell’area della colonia penale di Is Arenas, in Sardegna, costruito coi soldi trattenuti sugli stipendi delle guardie carcerarie che ne fruiscono a rotazione? Roberto Castelli, accusato di averci portato anche il parentado e gli amici, rispose piccatissimo che il suo comportamento era stato ritenuto corretto dalla Corte dei Conti. Vero. Ma i giudici contabili dovevano rispondere solo a una domanda: se il guardasigilli avesse rispettato la legge pagando il dovuto. Stop. Lo scandalo era un altro. E stava nella fattura presentata dal senatore leghista al processo per diffamazione contro «l’Unità». Fattura pagata due settimane dopo (dopo!) che il giornale aveva denunciato la sua villeggiatura. Tre camere matrimoniali: 19,37 euro l’una. Ventiquattro camere singole: 11,82 euro l’una. Meno che in una topaia sulla costa marocchina. Quello era il dovuto. Fissato per agenti carcerari che però hanno già versato i soldi per la costruzione e guadagnano un decimo di un senatore. Un decimo.

C’è chi dirà: non è vero. E citerà il sito di Palazzo Madama dove sta scritto che nel 2007 l’importo mensile della indennità «è pari a 5486,58 euro (prima del “taglio” della Finanziaria 2006 era pari a 5941,91 euro), al netto della ritenuta fiscale (€ 3899,75), nonché delle quote contributive per l’assegno vitalizio (€ 1006,51), per l’assegno di solidarietà (€ 784,14) e per l’assistenza sanitaria (€ 526,66). Nel caso in cui il senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell’assegno vitalizio (2,15% pari a € 251,63), l’importo netto dell’indennità scende a 5234,95 euro». Insomma, uno stipendio buono ma non eccezionale.

Non è così. L’indennità è infatti solo una parte della paga vera e propria, come la considera qualunque cittadino. E che comprende ogni mese un sacco di altre voci. Quali la diaria: 4003 euro, meno 258 per ogni giorno di assenza ma solo «dalle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni qualificate» e solo se il senatore manca per più del 70% delle votazioni nell’arco della giornata. Più il rimborso forfettario delle spese di viaggio: 554 euro per chi risiede a Roma, da 1108 a 1331 per chi abita fuori a seconda se sta a meno o a più di 100 chilometri dall’aeroporto o dalla stazione più vicini. L’aereo e il treno sono gratis.

Più 258 euro di «spese per viaggi internazionali d’aggiornamento». Più 346 euro per «spese telefoniche». Più un «rimborso forfettario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio elettorale, il mandato»: 4678 euro, in parte (1638) dati direttamente al senatore medesimo e in parte (3040) al suo gruppo parlamentare. Fatti i conti, un senatore che vive a Roma e partecipa con regolarità ai lavori incassa ogni mese 12.032 euro netti. Uno che vive a Potenza o a Sondrio, coi rimborsi più alti, 12.809.

Sui dettagli e la differenza con la busta paga dei deputati e quella dei parlamentari europei vi rimandiamo alle tabelle in Appendice: se n’è scritto e discusso così tanto che non vale la pena di indugiare sul tema. I numeri dicono tutto. Giudichi il lettore. Ricordiamo, in breve, solo quattro punti.

Il primo: tra i grandi Paesi occidentali l’Italia è quello col numero più alto di parlamentari eletti. Senza contare i senatori a vita (come non contiamo i Lords, la cui assemblea non ha i poteri della Camera dei Comuni ed è composta ancora in larghissima parte da gente nominata) abbiamo un parlamentare ogni 60.371 abitanti contro ogni 66.554 in Francia, ogni 91.824 in Gran Bretagna, ogni 112.502 in Germania, per non dire degli Stati Uniti: uno ogni 560.747.

Il secondo: lo stipendio di un deputato è cresciuto dal 1948 a oggi, in termini reali e cioè tolta l’inflazione, di quasi sei volte: era di 1964 euro allora (987 + 977 di diaria) ed è di 11.703 oggi. E non basta dire: «Ah! Altri tempi!».

Terzo punto: nessuno si avvicina ai 149.215 euro di stipendio base dei nostri deputati europei. Non solo prendono oltre 44.000 euro più degli austriaci ma incassano quasi il doppio dei tedeschi e degli inglesi, il triplo dei portoghesi, il quadruplo degli spagnoli… E la lista, spiegano i senatori diessini Cesare Salvi e Massimo Villone nel libro Il costo della democrazia, non tiene conto delle integrazioni, a partire dal rimborso delle spese di viaggio per l’europarlamentare e i suoi collaboratori, «calcolato a forfait sul biglietto aereo più costoso, senza vincolo di documentazione». Più «la rilevante indennità aggiuntiva per i collaboratori, di cui non solo non occorre documentare la retribuzione, ma neppure l’esistenza». Più «indennità e benefit vari». Cioè: «3785 euro mensili come indennità di spese generali; 571 euro come rimborso forfettario per le spese di viaggio ogni settimana di seduta; 3736 euro annui per indennità di viaggio per motivi di lavoro; 268 euro giornalieri come indennità di soggiorno; 14.865 euro mensili di indennità per gli assistenti parlamentari». Insomma, chiudono i due autori: «Il calcolo di 30-35.000 euro al mese a testa (tenendo conto delle variabili indicate) è quindi probabilmente approssimato più per difetto che per eccesso».

Quarto punto: l’insofferenza di molti parlamentari verso chi calcola nel loro stipendio anche i soldi per il collaboratore è spesso ipocrita fino all’indecenza. Lo dimostra il sereno distacco con cui i senatori hanno accolto ai primi di ottobre del 2006, votando svogliatamente il suo ordine del giorno ricco di buone intenzioni ma privo di ogni efficacia, la denuncia in aula di una matricola di Alleanza nazionale, Antonio Paravia: «Nei primi mesi di presenza a Roma ho avuto modo di parlare con circa trenta giovani, diplomati, laureati, alcuni anche con un doppio titolo di laurea, che hanno svolto, mi hanno detto, alcuni per pochi anni, altri anche per un decennio e passa, la loro prestazione professionale sia per parlamentari di Camera e Senato sia per il raggruppamento di centrodestra e di centrosinistra. Bene, questi giovani hanno confessato candidamente di non avere nessun anno di contribuzione previdenziale e assicurativa perché hanno sempre percepito tra i 500 e i 1500 euro al mese, ma senza contribuzione, cioè in nero».

Ma come, direte, fanno le prediche e poi pagano sottobanco i collaboratori per i quali, come abbiamo visto, prendono al Senato 4678 euro e alla Camera 4190 al mese? Esatto. Il povero Paravia era sconvolto: come è possibile far lavorare in nero una persona che «svolge la sua attività munito di badge identificativo rilasciato dagli uffici di questura dei due rami del Parlamento» e con quello entra nei Palazzi della Camera e del Senato e usa «in una sorta di comodato gratuito, uffici, arredi, strumenti, reti»?

Si era rivolto al ministero del Lavoro (del Lavoro!) ricevendo la risposta che «c’è l’assenza di una qualificazione normativa, cioè il parlamentare che vuole comportarsi correttamente ha difficoltà a trovare uno strumento normativo di riferimento chiaro e preciso». L’aveva chiesto ai colleghi senatori (senatori!) che gli facevano sorrisetti di cortese comprensione. L’aveva chiesto al segretario generale (il segretario generale!) di Palazzo Madama, il cavaliere di Gran Croce (lo specifica perfino nella pianta organica, oibò) Antonio Malaschini. Il quale gli aveva precisato che «il contributo per il supporto di attività e compiti degli onorevoli senatori connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, erogato mensilmente, non ha alcun vincolo di destinazione rispetto a eventuali prestazioni lavorative rese da terzi o a possibili configurazioni contrattuali». Per capirci: caro senatore, ne faccia quel che le pare.

Una vergogna. Ingigantita dall’improvvisa e ipocrita «presa di coscienza» seguita a un servizio tivù delle Iene che a metà marzo del 2007 smascherava il giochetto dimostrando che alla Camera su 629 collaboratori ufficiali quelli regolarmente assunti erano solo 54: tutti gli altri erano pagati in nero. Quanto? «Il mio riccamente» rispondeva spigliata la margheritina Cinzia Dato prima di sprofondare in un confuso balbettio alla richiesta di maggiore precisione: «Ma… No… Chieda a lui…». «La politica ha dei grossi costi. Quindi ognuno s’arangia» spiegava romanescamente il nazional-alleato Carlo Ciccioli. «Quanto paga i portaborse?» «Quattro o cinquecento euro ar mese pe’ fa ’na cosa. Quattro o cinquecento pe’ fanne ’n’antra…»

E il compagno Fausto Bertinotti? «Non lo sapevo.» Ma dài! «Non lo sapevo.» Cinque mesi dopo la segnalazione in aula del senatore Paravia, se non lo avesse informato la tivù, sarebbe rimasto ignaro: «Di fronte alla denuncia siamo intervenuti immediatamente». Come? D’ora in avanti sarebbero entrati nei palazzi solo i collaboratori a contratto. Però… «Però serve una leggina» rispondeva Franco Marini. Quando? «Subito. Appena possibile.» Bene, bravi, bis. Peccato che lo stesso identico problema, dopo un’altra denuncia pubblica, fosse stato affrontato esattamente allo stesso modo dalla Camera già il 17 luglio del 2003. Quando i questori avevano intimato ai deputati: «I rapporti di collaborazione a titolo oneroso dovranno essere attestati, al momento della richiesta di accredito, mediante la consegna agli uffici di copia del relativo contratto». Chiacchiere. Solo chiacchiere in attesa che si calmassero le acque.

Dei bramini, ecco cosa sono diventati i politici italiani. Partoriti non da Brahma («Davvero grandi sono gli dei nati da Brahma» dice la genesi dell’Atharvaveda, una delle opere sacre dell’induismo), ma da un sistema partitocratico malato di elefantiasi. Non tutti, si capisce. Camere, Regioni, Province, Comuni ospitano anche molte persone a posto che provano un sincero disagio per i privilegi di cui godono. E cercano di approfittarne con sobrietà. Tutti insieme, però, sono una casta. Che si sente al di sopra della società della quale si proclama al servizio. Tanto che i più attenti, quelli che non vivono «solo» di politica e magari scrivono anche romanzi o biografie sofferte di musicisti tragici, come Walter Veltroni, non si sognano di bollare le critiche come demagogiche: «Quando i partiti si fanno casta di professionisti, la principale campagna antipartiti viene dai partiti stessi».

Per carità, non siamo nel regno di Tonga del re Tupou IV detto «re Ciccia» perché arrivò a pesare 201 chili. Da noi il Parlamento e i ministri non vengono scelti dalla corte. Ma come ricordò un giorno Eugenio Scalfari citando l’amatissimo Alexis de Tocqueville, l’oligarchia è «un sistema dove il potere è fortemente centralizzato e i corpi intermedi sono stati dissolti o indeboliti nelle loro autonomie. Al vertice i poteri costituzionali, anziché distinti e bilanciati, si sono fittamente intrecciati tra loro. Chi li gestisce fa parte dell’oligarchia; ciascuno degli oligarchi ha una sua area esclusiva di potere, che gli altri sono impegnati a garantirgli in perpetuo, a condizione naturalmente di godere del diritto di reciprocità».

Questo «non significa necessariamente che il popolo non possa votare, ma che i meccanismi elettorali sono costruiti in modo da confermare invariabilmente l’oligarchia». Eppure, proseguiva il fondatore della «Repubblica», quando scriveva La democrazia in America Tocqueville «non conosceva ancora i regimi di massa, i mezzi di comunicazione di massa, i modi per manipolare il consenso di massa». Né tantomeno, aggiungiamo noi, la legge elettorale del 2006, la «porcata» di Roberto Calderoli che ha chiuso ogni spiraglio alle candidature non decise dai leader. Una legge che, per dirla con Ilvo Diamanti, «ha alimentato ulteriormente il frazionismo partigiano. Riducendo gran parte dei partiti a oligarchie di potere».

«Io non conosco questa cosa, questa politica, che viene fatta dai cittadini e non dalla politica» disse anni fa Massimo D’Alema sbertucciando i critici: «La politica è un ramo specialistico delle professioni intellettuali». Una tesi che Diamanti ha bacchettato più volte: «Fa sorridere amaro, questa rinascita della Repubblica dei Partiti. Che non si p...