![]()

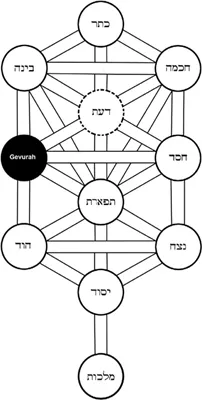

Gevurah – Potenza, autocontrollo

«Chi è potente? Chi padroneggia la sua [cattiva] inclinazione (Yetzer-ha-Ra). Come è stato detto (Proverbi 16, 32): “Chi è lento alla collera è preferibile a chi è potente e chi controlla i suoi bassi istinti è preferibile a chi conquista una città”.»

Talmud, Detti dei Saggi 4, 1

«Un re che siede su un trono di giusto giudizio [Din] scaccia tutto il male col suo sguardo.»

Proverbi 20, 8

In un grande palazzo due anziani ebrei siedono tutto il giorno uno di fronte all’altro, giorno dopo giorno. Sono principi seduti su antichi troni ed entrambi sono noti per essersi fatti prendere, ogni tanto, dalla collera: uno ha mozzato un orecchio a un servitore, l’altro ha ucciso con le sue mani un sorvegliante di schiavi. Anni dopo, entrambi sono diventati importanti capi spirituali, ma qui, in questa piccola stanza, non sembrano altro che due vecchi stanchi, gravati dal peso delle responsabilità. I loro nomi sono Moshe ben Amram e Shimon ben Yona, ma sono più noti come Mosè, principe egiziano, e san Pietro, principe degli apostoli. Le loro immagini si trovano invece in due pannelli affrescati che si fronteggiano nella stanza dei Papiri all’interno dei Musei vaticani.

Mosè e Pietro fanno parte di un soffitto affrescato, eseguito nel 1772 dal pittore neoclassicista Anton Raphael Mengs. Benché nato in Germania in una famiglia protestante, Mengs fu portato dal padre a Roma dove venne rapidamente riconosciuto come uno dei più abili pittori del suo tempo. Si convertì al cattolicesimo per sposare Margherita, la sua modella preferita, e solo sei anni più tardi fu nominato direttore dell’Accademia di San Luca.

Mengs diventò famoso più per la sua bravura tecnica che per la sua originalità. Infaticabile studioso dell’archeologia e dell’arte classica, le sue opere sono contraddistinte da severità e da una certa freddezza. Il soffitto affrescato di cui parlo, terminato solo sette anni prima di morire, è una felice eccezione. I suoi putti sembrano felici di essere inclusi nella scena, compresi due in un pannello laterale che giocano con un pellicano, un volatile divenuto nel Medioevo un tipico simbolo del sacrificio di sé, essendosi diffusa la credenza che nutrisse i piccoli col proprio sangue.

Nell’affresco del Mengs, Mosè e san Pietro sembrano anch’essi due personificazioni dello spirito di sacrificio. Sono molto umani, quasi sfiniti per la verità. Per Mengs non dovette essere così difficile identificarsi con loro, visto che a quel punto era il padre di venti (sì, avete letto bene) figli.

Mosè sorregge le Tavole dei comandamenti con una mano indicando con l’altra alcuni rotoli di pergamena che sono ai suoi piedi. È come se dicesse: «Guardate quante leggi ho dovuto ricevere, custodire, difendere, spiegare e applicare!». San Pietro, a sua volta, mostra a Mosè le massicce chiavi a lui affidate da Gesù e sembra rispondere: «E io allora? Pensa che responsabilità mi è stata data: il Cielo e la Terra!».

Tutto questo non l’ho solo immaginato: un indizio suggerisce che i due ritratti del Mengs alludano alla vocazione, non nel senso professionale della parola ma in quanto chiamata divina. Nel caso di san Pietro la cosa è chiara come il cristallo: sul suo capo c’è un’insegna con la stessa frase riprodotta sulla base della cupola della basilica di San Pietro: «Su questa pietra erigerò la mia Chiesa». Nel pannello di Mosè non c’è, però, un’iscrizione dello stesso tipo.

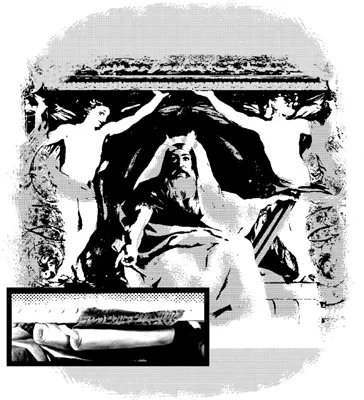

In compenso, sopra uno dei rotoli di pergamena che Mosè indica c’è un testo in ebraico; ma difficile da leggere, capovolto, vergato in modo poco chiaro e compresso in poco spazio. Per fortuna ho potuto contare sull’aiuto del professor Mauro Perani dell’Università di Bologna: è il primo versetto del libro chiamato Levitico, Vayikra in ebraico: «E il Sign-re chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda del convegno, dicendo:».

Riproduzione del pannello di Mosè dipinto da Mengs nella volta affrescata della stanza dei Papiri (1772). Nel riquadro in basso a sinistra – capovolto e ingrandito – si nota il dettaglio del testo in ebraico.

Nei commenti del Talmud i sapienti si sono chiesti perché l’autore del versetto abbia voluto precisare che D-o prima chiamò Mosè, e poi gli parlò. Se si trattasse di un testo profano si potrebbe considerarlo un dettaglio senza importanza, ma per i credenti non c’è niente, nelle Scritture, che sia inutile o puramente ornamentale. Ora, secondo i sapienti la ragione per cui il chiamare e il parlare sono entrambi menzionati è che la chiamata divina, la vocazione, è la premessa necessaria perché un’anima possa intendere la Parola di D-o; è il senso originario, letterale, di «vocazione». Resta curioso che Mosè e san Pietro fossero due persone irascibili, certo non una caratteristica che attribuiremmo al fondatore di una grande religione. E proprio qui entra in scena la prossima s’firah dell’Albero della vita: Gevurah.

Gevurah può significare forza, potenza, autocontrollo. Corrisponde alla mano sinistra, quella considerata di solito secondaria, a meno che voi non siate mancini come Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Giulio Cesare, Napoleone, Carlo Magno, Helen Keller, Albert Schweitzer, Judy Garland, Paul McCartney, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Greta Garbo, Oprah Winfrey, Harpo Marx, Diego Maradona, Whoopie Goldberg, Valentino Rossi, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Beethoven, Mozart, Paganini, madame Curie, Marilyn Monroe e… il sottoscritto. Essere mancini dovrebbe avere un significato negativo (lo conferma il latino sinister), o almeno rappresentare una seccatura, ma ammetto di non sentirmi a disagio in una simile brigata. (Però attenzione, anche lo Strangolatore di Boston e Jack lo Squartatore erano mancini, quindi niente trionfalismi!)

Indipendentemente dalla mano che usiamo, un aspetto di Gevurah è la capacità di rafforzare la nostra parte più debole, non solo del nostro corpo, ma della nostra anima. Comunque, siccome la forza di Gevurah proviene dalla Luce divina, essa non dà alcun aiuto a coloro che cercano solo la potenza materiale. Lo scopo di Gevurah è la conquista di se stessi, l’imparare a fare uso dell’energia del Yetzer ha-Ra, la cattiva inclinazione (sarà anche energia negativa, ma ce n’è in abbondanza), per compiere cose positive.

Ecco perché quei due irascibili anziani ebrei furono chiamati a diventare due tra i più importanti capi religiosi dell’umanità. Avevano in loro il vulcano di energia a volte temibile pronto a trasformarsi in quello che il profeta Geremia chiamava «un fuoco nelle ossa» (Geremia 20, 9). Effettivamente, il Talmud usa questa particolare espressione proprio a proposito di Mosè. Il grande commentatore del XX secolo, il rabbino Abraham Isaac Kook, spiegò, a nome di un eminente collega del I secolo, Eliezer il Grande, che Mosè non si limitò a pregare l’Onnipotente di perdonare agli israeliti la vicenda del vitello d’oro, ma si turbò al punto di esser preso da una specie di «febbre nelle ossa» (Talmud: Berachot, 32a). Come ha detto il rabbino Kook: «Mosè non avrebbe potuto sostenere la causa del suo popolo solo con le proprie forze normali. Dovette attingere a tutte le sue energie, anche le più profonde». Per ammassare tutta quell’energia Mosè dovette attingere a ogni particella di se stesso, e non solo alla sua buona inclinazione ma anche alla cattiva, non solo per supplicare D-o ma anche per riaccendere il fuoco dello spirito nel cuore dei suoi seguaci: «Occorreva che potenze nascoste provenienti dall’essenza dell’anima – la tendenza al bene e alla santità che avevano “nelle ossa” – fossero risvegliate». Per questo la parola ebraica per «osso», etzem, significa anche «essenza», e per questo la grandiosa basilica di San Pietro fu costruita direttamente sulle ossa dell’apostolo, a conferma della testimonianza evangelica sulla sua vocazione.

C’è un altro aspetto di Gevurah a causa del quale essa ha anche un altro nome: Din. Din vuol dire «giudizio», non però nel senso della sentenza di un tribunale; semmai Din significa un sistema di governo o un principio di autorità basato su rettitudine, santità e verità. Quando Platone elaborò la sua Repubblica ideale e Tommaso Moro compose la sua Utopia, l’ideale che li guidava è ciò che un ebreo avrebbe espresso con la parola Din: un sistema sociale basato sulla giustizia. Nello stesso tempo, la parola utopia ha insita una notevole carica di pessimismo: l’utopia è un non luogo, un termine costruito un po’ come l’Erewhon del romanzo di Samuel Butler del 1872. Erewhon è un anagramma di nowhere, quasi nowhere al contrario, un «luogo che non c’è» che corrisponde al senso del greco «utopia». Ma se Din fosse solo un’idea fantastica, un sogno impossibile, cosa ci farebbe sull’Albero della vita nella medesima sfera di Gevurah, la Potenza?

Per trovare la risposta dobbiamo osservare un altro paio di troni in un altro paio di quadri, sempre in Italia ma molto più a nord. L’autore è il misterioso veneto noto come Giorgione.

Ancora oggi le informazioni sulla vita di Giorgione sono piuttosto vaghe e la maggior parte dei suoi quadri o non è interamente opera sua o è stata ritoccata e a volte censurata. Molte domande aspettano ancora una risposta, sia sulla sua biografia che sul suo lavoro. Sappiamo che nacque e crebbe a Castelfranco, nella Marca Trevigiana, e che morì di peste verso il 1510 poco più che trentenne. Sappiamo anche che studiò con Giovanni Bellini, che conobbe Tiziano, che incontrò Leonardo da Vinci e fu molto apprezzato dalle élite venete. La sua opera fu vivamente raccomandata da Isabella d’Este, famosa non solo per il suo mecenatismo ma anche per il suo interesse per il neoplatonismo e la Kabbalah. Molti studiosi, come Sara Procaccia, Enrico Guidoni e Maurizio Calvesi, hanno accennato alla possibilità che Giorgione fosse ebreo o fortemente influenzato dall’ebraismo. Nell’inverno 2010-2011 c’è stata una mostra importante al Museo civico di Padova proprio su questo argomento.

Il dittico – due pannelli collegati – risulta essere del Giorgione, anche se alcuni ritocchi del secondo pannello potrebbero essere di un’altra mano. Come potete vedere, questi due quadri li intendiamo senz’altro come un unico messaggio, essendo congegnati in modo così simmetrico. Perfino gli angoli del paesaggio e le figure umane combaciano perfettamente.

Il dipinto a sinistra ha molti nomi, tra i quali Mosè bambino messo alla prova dal faraone (frequente anche il titolo Mosè alla prova del fuoco). L’episodio rappresentato non appare nella Bibbia; nel tardo Quattrocento, i soli modi di esserne a conoscenza erano aver studiato Talmud e Midrash o essere a contatto con eruditi ebrei. Nel Shemot Rabbah 1, 31 del Midrash, i sapienti registrarono la tradizione orale secondo la quale Mosè si esprimeva con difficoltà. Dopo tutto, la Torah stessa afferma che era «lento a parlare» e che la sua «lingua» era «intralciata». Secondo il racconto biblico, dopo che la figlia del faraone ebbe recuperato il piccolo Mosè dal cestino fluttuante nel Nilo egli fu adottato e accolto nel palazzo del faraone. Un giorno il sovrano vide il piccino raggiungere la corona reale e, involontariamente, farla cadere sul pavimento. Credendo nei presagi, il faraone interpretò l’incidente come un avvertimento che un giorno il bambino avrebbe tentato di rovesciare il trono e anche il regno d’Egitto. Ordinò quindi che fosse ucciso senza indugio ma un consigliere lo convinse a sottoporlo, invece, alla prova del fuoco. Due servitori presentarono due scodelle al piccolo Mosè, una piena di oro e gioielli luccicanti, l’altra di tizzoni ardenti e rossastri. Il piccino si allungò verso l’oro e i gioielli luccicanti ma all’ultimo momento un angelo sopraggiunse e spostò la sua mano verso le braci. Mosè gridò e istintivamente si portò la mano alla bocca, scottandosi labbro e lingua e causandosi una balbuzie permanente.

È quello che vediamo nel dipinto: i due servi con le scodelle, Mosè bambino, il consigliere che indica il risultato a un rigido, impassibile faraone, col suo regale turbante e il suo trono coperto da un tappeto rosso. La sadica messa alla prova di un bimbo da parte del padrone di un impero è l’epitome di Malchut nel senso negativo di regno della pura e semplice supremazia materiale. I cortigiani, vestiti come al tempo di Giorgione più che come al tempo delle dinastie faraoniche, evitano di guardare la prova, volgendo disperatamente lo sguardo all’osservatore o da qualche altra parte. Scrutando lo sfondo si vede un solitario contadino, o uno schiavo, che lavora un campo sorvegliato da un soldato. Perfino il trono su cui è seduto il faraone presenta da un lato un significativo bassorilievo di schiavi denutriti e seminudi, segno che la sua potenza si regge sulla servitù e lo sfruttamento.

Il pannello collegato si chiama Il giudizio di Salomone e si basa sul terzo capitolo del primo Libro dei Re della Bibbia ebraica. Salomone è visitato in una visione dall’Onnipotente e gli viene chiesto cosa desidera il suo cuore. Invece di chiedere potere e ricchezza il giovane, nuovo capo del popolo, domanda «un cuore comprensivo». L’originale ebraico è forse ancora più commovente, perché alla lettera significa «un cuore che ascolta». Quanti altri sovrani avranno chiesto un simile dono? Quanti Paesi, oggi, pregano perché i loro capi ricevano un simile dono? Avuto il dono della saggezza, del giudizio e di un cuore capace di ascoltare, Salomone è messo alla prova da un episodio che avrebbe confuso un giudice meno straordinario.

Due prostitute erano vicine di casa e avevano partorito quasi nello stesso momento. Una, chiamiamola A, aveva perso il bambino, morto soffocato mentre dormiva, e a notte fonda era entrata nella casa dell’altra, chiamiamola B. Approfittando del sonno profondo di B e del suo bambino aveva scambiato quest’ultimo col proprio, lasciando suo figlio morto nella sua culla e portando via il figlio vivo di B. Potete immaginare lo sgomento di B al risveglio quando si era accorta che il suo bambino era sparito (le mamme riconoscono infallibilmente i loro neonati) e che al suo posto c’era un bambino estraneo che non respirava più. Trovata la colpevole, B andò dalle autorità e reclamò il suo bambino, ma A sosteneva che fosse B ad aver perso il figlio e che ciò che diceva era solo una macchinazione per togliere il figlio ad A e sostituirlo a quello che aveva perduto. In mancanza di altri testimoni il caso rischiava di restare insoluto, un classico esempio di «una parte sostiene che, l’altra parte sostiene che». Può sembrare strano che Salomone, il capo di un intero popolo, accettasse di dirimere personalmente un litigio fra due prostitute, ma egli pensava che ogni suddito, indipendentemente dal suo status, avesse il diritto di essere ascoltato. Udita la questione, fu evidente che i mezzi consueti non permettevano di dar ragione a una donna o all’altra per cui il re disse a un soldato di tagliare il bambino in due metà e darne una a ciascuna delle due donne. A, che per carattere era senza scrupoli ed era attratta dall’idea di far soffrire B, accettò il verdetto; B, al contrario, per timore che il figlio fosse ucciso si gettò ai piedi di Salomone e lo pregò di cambiare il verdetto, anche al costo che il piccino fosse dato alla sua rivale. A quel punto tutto fu chiaro per il sovrano, che ordinò di rendere il bambino alla sua vera madre. La notizia dell’equità e saggezza della sentenza di re Salomone si sparse ovunque, e nel quadro del Giorgione vediamo che i presenti si sentono liberi di esprimersi e partecipano al confronto. Il re non ha simboli regali sul capo e il suo trono non è coperto da un tappeto imperiale. L’unico a guardare fuori dal dipinto è qui il neonato minacciato dalla spada sollevata, quasi come se chiedesse all’osservatore di tirarlo fuori da quell’orribile pasticcio. Il bassorilievo su un lato del trono sembra essere quello di una famiglia serena, base di ogni società ben governata. Sullo sfondo, pastori dall’aria quieta conversano badando al gregge, simboli di un popolo guidato da un saggio pastore.

Ecco il senso di Din: non la sentenza di un tribunale ma un sistema di governo basato su giustizia, verità e compassione. Non solo: Din è anche la fiducia che la gente comune ha nelle istituzioni. Se i cittadini non hanno più fiducia nella politica e nella giustizia, il Paese non può prosperare e prende la via del declino. Le difficoltà che a quel punto cominciano a presentarsi non dipendono solo da politiche sbagliate, ma da qualcosa di più basilare: dal venir meno della certezza della bontà del sistema sociale e della fiducia che i cittadini di un Paese prospero devono provare per gli amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, i commercianti, gli artigiani e le autorità di ogni genere, dagli insegnanti ai medici al clero.

Che nesso può esserci tra la giustizia di una nazione e un percorso individuale sull’Albero della vita? Il nesso è nel modo in cui, come singole persone, usiamo Gevur...