![]()

1

Diventare comunista a Monte di Dio

Il 27 marzo 1944, a tarda sera, qualcuno, nonostante il coprifuoco, bussa al portone della federazione comunista napoletana, a San Potito, nel cuore della città. Dentro, malgrado l’ora, c’è ancora qualcuno: il segretario Salvatore Cacciapuoti, il futuro sindaco della città Maurizio Valenzi, l’avvocato Clemente Maglietta. Tocca a Cacciapuoti andare alla porta per vedere che non si tratti, sono tempi brutti, di un malintenzionato; e, se solo di uno scocciatore si tratta, per dirgli di presentarsi in un altro momento, perché a quell’ora la federazione è chiusa ai visitatori. In realtà, gli scocciatori sono due. Il primo è uno sconosciuto, che indossa una giacca marrone di tweed sopra un maglione girocollo a righe da marinaio, e fuma la pipa: «L’avessi incontrato sul lungomare di Napoli o alla Marina di Tunisi l’avrei ottimisticamente scambiato per un ufficiale britannico in borghese e in attesa di fortuna» scriverà Valenzi rievocando la serata. L’altro, invece, i comunisti di San Potito lo conoscono, è un avvocato militante nel Partito d’Azione, Adriano Reale, fratello di Eugenio, un dirigente importante del Pci. Quando capisce che Cacciapuoti, detto Caccia, e compagni non hanno idea di chi possa essere il suo accompagnatore, Reale si limita a dire, solenne e ironico nello stesso tempo: «Signori, permettete che vi presenti il segretario del vostro partito».1

Ercole Ercoli, al secolo Palmiro Togliatti, è sbarcato a Napoli dal mercantile britannico Tuscania la mattina, dopo un lungo e tribolato viaggio dall’Unione Sovietica: ventitré giorni, passando per Baku, Teheran, Il Cairo, Algeri. La città, vista dalla nave che sta entrando in porto, gli ha fatto un’impressione spaventosa, un cumulo di macerie sovrastato da uno spesso strato di nebbia grigiastra, l’eredità vivente dei bombardamenti. Ha cercato, senza successo, Eugenio Reale, che a Napoli è il suo punto di riferimento: è lui che ha fatto pressione prima sulla Commissione alleata, poi su Andrej Vyshinskij, per ottenerne il rimpatrio. Non trovandolo, se ne è andato allo studio del fratello, a Materdei. I compagni di San Potito non lo hanno mai visto, se non in qualche sfocata fotografia; lui stesso, prima di partire per l’Italia, ha detto semiserio a Giulio Cerreti, il suo più stretto collaboratore nelle trasmissioni in lingua italiana di Radio Mosca, che forse gli capiterà qualcosa di simile a quel che successe a Lucia Mondella al suo arrivo a Bergamo: tutti la pensavano bellissima e, vedendola, rimasero delusi. È un eccesso di (realistico) pessimismo: Cacciapuoti, Maglietta e Valenzi non sono delusi, ma solo emozionati e sorpresi, nonostante di un suo imminente arrivo si parli da tempo. Maglietta allerta la sorella, Varsavia, perché si metta subito in caccia di coperte e lenzuola. Una stanza per lui, finché resterà a Napoli in attesa della liberazione di Roma, ce l’hanno, a un centinaio di metri di distanza: a notte fonda, quando finalmente vi accompagneranno Togliatti, Varsavia, che è riuscita a procurarsi anche delle uova, gliele preparerà al tegame.

Se l’è procurato l’italiano di Tunisia Valenzi, quell’appartamento in via Boggia. O meglio, glielo ha procurato il suo vecchio amico René MacKey, il capitano dell’Intelligence inglese con cui ha raggiunto Napoli da Tunisi (dove si chiamava Kishraoui), minacciando il proprietario di requisizione immediata per convincerlo ad affittarlo a prezzo stracciato a Valenzi, che ora vi abita e vi ospita gli innumerevoli compagni di passaggio. «Poiché a Napoli niente è segreto, nemmeno un agente; e poiché tra i comunisti la regola è la diffidenza, da quel momento molti mi guardano di sbieco, giacché mi considerano troppo amico degli inglesi»2 ricorderà molti anni dopo Valenzi, ormai più divertito che amareggiato. Ma con Togliatti, che in ogni caso ne ha viste ben altre, di quest’aura di sospetto proprio non si parla. Mentre Varsavia gli prepara la stanza, gli fanno visitare i poveri locali della sede. Togliatti guarda, chiede, annuisce. Tutto bene, finché nella saletta delle riunioni, alla vista dei manifesti e degli striscioni inneggianti alla Repubblica e alla rivoluzione, smette di complimentarsi, e scuote la testa perplesso: non basta. Assillati da gente di ogni tipo che chiede loro la tessera (parecchi lo fanno, nell’incertezza, con tutti i partiti; alcuni, per vantare un’inesistente, antica militanza ostentano all’occhiello spillette con la falce, il martello e la stella prodotte all’uopo da intraprendenti artigiani partenopei), i dirigenti napoletani, soprattutto Cacciapuoti, sono convinti che occorra mettere subito degli argini, centralizzare il tesseramento, vagliare le domande una per una e chiedere agli aspiranti di redigere accurate autobiografie, specie quando non sono comunisti o simpatizzanti comunisti di lunga data o, per lo meno, operai. Li sorprende un po’, dunque, anche il fatto che Togliatti non sembri affatto contento nemmeno del numero degli iscritti, dodicimila.

Non ci metteranno troppo a capire e ad adeguarsi, alcuni con convinzione, altri recalcitrando assai. Due settimane dopo, l’11 aprile, Togliatti tiene, al cinema Modernissimo, un «rapporto ai quadri comunisti della federazione napoletana» destinato a passare sicuramente alla storia del Pci, ma in realtà anche a quella della (futura) Repubblica. Non sarà tutta farina del suo sacco: può anche darsi che sia stato Stalin, prima del rientro in Italia, a dettargli una linea che, in ogni caso, rientra alla perfezione nella strategia sovietica dell’epoca e bene o male (più spesso male) viene adottata da tutti i partiti comunisti europei, greci esclusi. Certo, però, nell’Italia del 1944 le parole di Togliatti sono una bomba politica, e non solo per i suoi compagni. La questione istituzionale, sostiene, va accantonata, i conti con la monarchia si faranno a liberazione avvenuta, perché per vincere la guerra, e magari anche il dopoguerra, occorre realizzare la più vasta unità nazionale: chi dice il contrario non capisce, o fa finta di non capire, che se si intestardissero a fare solo della predicazione rivoluzionaria i comunisti italiani sarebbero condannati al disastro. Bisogna mettere subito, al Nord dove si combatte ma, per cominciare, a Napoli e nel Sud già liberati, quelle radici nella società senza le quali una battaglia politica di lungo periodo non è nemmeno immaginabile. Non ci sono Palazzi d’Inverno da espugnare. E dunque, per il Pci, il tempo del settarismo, dei rivoluzionari professionali, dei pochi ma buoni deve finire. Certo, l’impresa è difficile. Soprattutto a Napoli.

Si è preoccupato ma anche divertito pochi giorni prima Togliatti, quando Cacciapuoti, un ex operaio del silurificio di Baia arrestato nel ’36 come agitatore comunista attivo nel sindacato fascista, e uscito dalla galera, dove ha conosciuto Pietro Secchia, Giancarlo Pajetta e Mauro Scoccimarro, solo all’indomani del 25 luglio del ’43, gli ha parlato dell’«avventura di Villa Literno». Il segretario della sezione locale era andato a prenderlo per portarlo a una riunione. «Andai. Grande pranzo. Un pranzo che solo i milionari potevano fare a quei tempi» racconta nelle sue memorie Cacciapuoti, aggiungendo pure, però, che, «dopo alcuni giorni, ci fu uno scontro tra banditi e polizia, e tra le fotografie apparse sui giornali, c’era pure quella del “segretario”». Non basta una storia di vita vissuta come questa, soprattutto se si sa che ce ne possono essere chissà quante altre più o meno dello stesso tipo, per procedere con i piedi di piombo? A Togliatti, a quanto pare, no: «Lascia stare Villa Literno, date le tessere ai segretari di sezione e fatele scrivere e distribuire a loro […]. Dovete aprire le porte del partito».3

A preoccuparlo, semmai, è il fatto che a Napoli ci sia il «sinistro» Amadeo Bordiga, fondatore e primo segretario del partito, da cui è stato espulso nel 1930. Non è solo questione di vecchie, feroci guerre intestine e di settarismo stalinista, che pure c’è, eccome. Togliatti teme che Bordiga possa diventare il punto di riferimento di tutti i massimalismi, vecchi e nuovi, e di tutti i massimalisti, che a Napoli non sono pochi. Qualche mese prima del suo arrivo, tra l’ottobre e il dicembre del 1943, c’è già stata una rottura aperta, destinata a passare alla storia del Pci come «la scissione di Montesanto»: prima che si ricomponesse (faticosamente, e solo in parte), persino Radio Berlino ha trovato il modo di ironizzarci su. Bisogna impedire ai bordighisti, ai trotzkisti e insomma agli estremisti, veri o molto più spesso presunti, di fare danni.

I metodi scelti non sono sempre commendevoli. E a volte, già prima che Togliatti arrivi in città, sono francamente pessimi. Uno dei più grandi scrittori anglosassoni del Novecento, Norman Lewis, è di stanza a Napoli, giovanissimo, nel Field Security Service: a questa per lui quasi incredibile esperienza dedicherà, più di trent’anni dopo, Napoli ’44, secondo la «Saturday Review» uno dei dieci libri da salvare sulla Seconda guerra mondiale. Vi narra a un certo punto di quando «certi nostri strateghi delle alte sfere» gli chiedono di farsi dare da Reale, che, in attesa di Togliatti, è di fatto la mente dei comunisti napoletani, tutte le notizie di cui dispone sui gruppi clandestini neofascisti. Reale, che con Lewis è in ottimi rapporti, prima parla d’altro, poi d’improvviso sembra cedere: «Mi ha messo in mano un pezzo di carta, sul quale aveva scritto i nomi dei quattro uomini più pericolosi di Napoli, e quello di un giornale sovversivo che andava soppresso. Purtroppo, i nomi sono risultati essere quelli di Enrico Russo, capo dei trotzkisti, e dei suoi luogotenenti Antonio Cecchi, Libero Villone e Luigi Balzano. Il “notiziario fascista” di cui mi ha parlato Reale è un foglio dei comunisti di sinistra, “Il proletario”. Tutta fatica sprecata. Dovevo immaginarlo».4

Nel «rapporto ai quadri» del Modernissimo, in ogni caso, è di un partito almeno nelle aspirazioni del tutto diverso da quello del ’21, ma pure da quello della clandestinità, che Togliatti parla: «Dobbiamo essere un grande partito di massa, il quale attinga dalla classe operaia le sue forze decisive, al quale si accostino gli elementi migliori dell’intellettualità d’avanguardia [e] delle classi contadine e quindi abbia in sé tutte le forze e tutte le capacità che sono necessarie per dirigere le grandi masse operaie e lavoratrici nella lotta per liberare e ricostruire l’Italia».5

Forse è eccessivo sostenere che questa sia stata l’unica, vera «rifondazione» del comunismo italiano: quello con l’Unione Sovietica resterà un legame di ferro anche dopo la morte di Stalin (e Togliatti non apprezzerà affatto il destalinizzatore Kruscev), il «partito nuovo» coesisterà a lungo con un partito-apparato di rigida osservanza stalinista, e il comunismo napoletano non si sottrarrà, anzi, a queste vistose contraddizioni. Ma certo è una svolta di proporzioni gigantesche. E, se prende piede a Napoli, non è solo per via delle contingenze belliche, che ne hanno fatto, dopo Palermo, la prima grande città italiana liberata dal nazifascismo. Napoli è martoriata, semidistrutta, gran parte della sua popolazione, nobiltà decaduta e borghesia impiegatizia comprese, è impegnata quotidianamente in una multiforme guerra per la sopravvivenza, dilagano la criminalità, il contrabbando, la prostituzione anche minorile. Ma è anche una capitale che, sul piano politico e intellettuale, oltre a un grande passato, ha anche un presente a dir poco vivace. E vorrebbe avere un futuro.

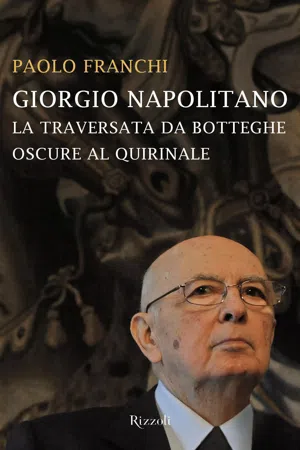

Probabilmente Giorgio Napolitano non avrebbe gradito affatto, nemmeno nell’aprile del 1944, essere definito «un intellettuale di avanguardia», come ha detto Togliatti e come vuole un lessico marxista-leninista che gli è sempre andato stretto. Ma è ancora più probabile che, senza la svolta di Togliatti, comunista, o almeno comunista a tempo pieno, non sarebbe diventato mai. All’epoca, ha diciannove anni, non è ancora iscritto al partito, anche se ha seguito, assieme a tanti giovani intellettuali di belle speranze, molte delle «conferenze del giovedì» (sul Che fare? di Lenin e sulla Rivoluzione d’ottobre, ma pure sul grande marxista napoletano Antonio Labriola) che l’estroso avvocato Maglietta, ex combattente delle Brigate internazionali in Spagna, organizza a San Potito. Se tarda a fare la sua «scelta di vita», è, ricorda, anche e soprattutto per una riluttanza ideologica che si racchiude, in fondo, in una parola sola: «dittatura». È stato soprattutto Antonio Ghirelli a convincerlo («cosa non semplicissima per un diciassettenne come me, cresciuto in un ambiente tradizionalista»)6 che, per emanciparsi dalla dittatura fascista, è necessario perdere la guerra. Come molti suoi giovani amici, nonostante su Napoli piovessero le bombe, ha fatto il tifo per gli alleati prima della caduta del fascismo e dell’8 settembre. E anche per lui il «contributo eroico e vittorioso» dell’Unione Sovietica «all’offensiva contro le forze naziste» rappresenta «un elemento di grande, straordinario richiamo».7 Tuttavia fatica a convincersi che, mentre ci si batte perché una dittatura che ha portato l’Italia alla rovina crolli il più rapidamente possibile, si possa con acritico entusiasmo parteggiare per un’altra, seppure di segno del tutto opposto.

Francesco Loperfido, Renzo Piovesan: i primi comunisti, una «specie fino ad allora per me sconosciuta»,8 Napolitano non li ha incontrati a Napoli, ma a Padova, dove la sua famiglia è sfollata, raggiungendo una sorella della madre, nel 1942, per sfuggire ai bombardamenti. È a Padova che, nella libreria Randi, incrocia per la prima volta illustri accademici notoriamente antifascisti, Manara Valgimigli, Diego Valeri e, naturalmente, Concetto Marchesi: di lì a un anno, divenuto rettore, Marchesi lancerà, nel suo discorso di apertura dell’anno accademico, quell’appello ai giovani che resta uno dei messaggi più alti della Resistenza italiana. Ed è a Padova, al liceo Tito Livio, che Napolitano prende la maturità. Ma, per quanto prestigioso sia il Tito Livio, la «sua» scuola è un’altra, l’Umberto, il liceo classico di Napoli da sempre frequentato dai figli di quelle classi dirigenti cittadine di cui i Napolitano fanno parte. Abitano a Monte di Dio, in un quartiere, per così dire, schizofrenico, dove hanno vissuto o soggiornato Sigismund Thalberg, il rivale di Franz Liszt, Mario Soldati e, più in alto, a un passo dall’Accademia militare della Nunziatella, il compositore tedesco Hans Werner Henze con la sua compagna, la poetessa austriaca Ingeborg Bachmann. Risalendo da piazza del Plebiscito, da una parte un dedalo di vicoli oscuri, dall’altra i grandi palazzi settecenteschi. Il più importante, proprio davanti alla dimora dei Napolitano, è Palazzo Serra di Cassano. Il portone è serrato dall’agosto del 1799, quando il principe Gennaro salì al patibolo, vittima della feroce reazione borbonica e sanfedista alla Repubblica partenopea. L’arrivo degli alleati non basta a farlo schiudere, sarà riaperto solo il 3 settembre 1960, per l’ultimo, grande ballo del Novecento: tra gli ospiti, i duchi di Windsor e gli arciduchi d’Asburgo, re Faruk d’Egitto e la Begum, Orson Welles e Barbara Hutton, con un vestito d’argento così pesante che fatica a reggersi in piedi. Ma anche i palazzi nobili di Monte di Dio, compreso quello dove risiedono i Napolitano, non sono certo abitati, nel 1944, solo da famiglie di alto lignaggio: «Sembravano la rappresentazione plastica di un saggio sulle classi sociali, nei bassi il popolino, nei piani più alti la piccola e la grande borghesia».9

Il padre di Giorgio, Giovanni, è un importante avvocato penalista di formazione liberale, intimo amico di Enrico de Nicola che, seppure di fede monarchica, sarà il primo presidente dell’Italia repubblicana, e di Domenico Porzio: prende sì, alla fine degli anni Venti, la tessera fascista, ma continua a difendere in tribunale anche imputati per «moti sediziosi», come i contadini protagonisti della rivolta di Montesangiacomo, e oppositori del regime, come Pietro Grifone e lo stesso Giorgio Amendola. La madre, Carolina, è di origini piemontesi, una Bobbio. Mario Pirani, giovane quadro dell’apparato comunista spedito nel primo dopoguerra in missione a Napoli, trova ospitalità, su indicazione di Cacciapuoti, in casa Napolitano. «La domestica [la] chiamava donna Carolina» testimonia. E ha ancora nitida l’impressione che l’avvocato Giovanni patisca la propensione al comunismo del figlio come «una specie di orticaria».10 Quando Giorgio diventerà un funzionario del Pci, i rapporti con il padre si faranno tesi, e lo resteranno per un bel pezzo.

All’Umberto, Napolitano frequenta la quarta e la quinta ginnasiale (le pagelle parlano di voti buoni e in certi casi ottimi, come un curioso «nove» in cultura militare, con la sola eccezione di reiterati cinque in educazione fisica), «saltando» la prima, la seconda liceale e il primo trimestre della terza. «Anche tra noi liceali era un leader» sosterrà, al momento della sua elezione, un vecchio compagno di scuola, il professor Filippo Cassola,11 anche lui classe 1925, che ricorda pure di aver marinato la scuola con Napolitano, all’inizio del ’42, per seguire a distanza una manifestazione, con il bel risultato di vedersi affibbiata, tutti e due, una sospensione di tre giorni. Raffaele La Capria, più grandicello, ha memorie un po’ diverse: «Io sono del 1922, da ragazzi una differenza di età di tre anni è importante: Giorgio l’ho conosciuto meglio all’università. Però posso dire che già ai tempi del liceo era diverso da noialtri, così a modo, così misurato, così composto: un po’ com’è adesso. A ripensarci, direi che era l’unico, tra tutti noi, di cui si sarebbe potuto immaginare che un giorno sarebbe diventato presidente della Repubblica».12

È un liceo laico e di élite, l’Umberto. Il preside, Roberto D’Alfonso, è abbastanza antifascista da far sì che un po’ tutti si chiedano come mai il regime lasci in quel posto uno convinto, come il suo maestro Benedetto Croce, che «la concezione della storia come storia della libertà» ha ...