- 280 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

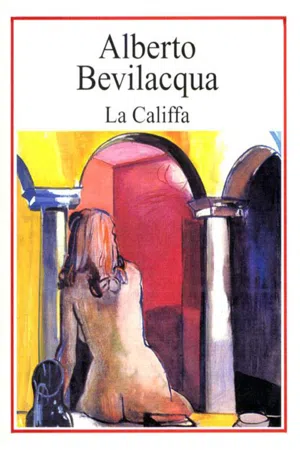

La Califfa

Informazioni su questo libro

La storia delle passioni e della ribellione di una donna bella, autentica e fiera, sullo sfondo di una città - Parma - e del suo torrente, che separa simbolicamente i poveri dai ricchi. Il romanzo che ha rivelato il talento di uno dei narratori più significativi del nostro tempo.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informazioni

Print ISBN

9788804414636eBook ISBN

9788852011290IX

1.

«Ecco l’arpia!...» diceva il Gazza quando, dalla vetrata del suo ufficio, vedeva spuntare, al culmine dello scalone del palazzo di fronte, Clementina Doberdò. Ciò avveniva verso le sei di ogni sabato pomeriggio, puntualmente, tanto che non si sapeva se era la Clementina a sbucare dal portone non appena le campane del Martinolli suonavano vespero o se era invece il Vicario Generale a dare il via alle campane, quando la donna lo chiamava al telefono per annunciargli seccamente: «Arrivo!».

«L’arpia!...» ripeteva l’avvocato Cantoni – che oziava negli uffici del Gazza (uffici strettamente politici, e in senso lato amministrativi) con la speranza d’esser messo in lista alle prossime elezioni – e sempre, come se a quell’apparizione non fosse ormai abituato da anni, una certa emozione s’impadroniva di lui. Si rivedeva di fronte alla Clementina, al centro di uno spumeggiante salone, il giorno in cui lei, studiandoselo con i suoi occhi miopi e giallini, con una piega di disprezzo quasi avesse voluto sputargliele in faccia le parole, gli aveva detto papale, così che tutti sentissero: «Lei, per me, è un uomo antipatico!». Una frase detta tanti anni prima, un’antipatia irragionevole, ma che avevano fatto – di un avvocato e di un umanista di brillanti promesse – un difensore di ladri di campagna e di prostitute.

La Clementina appariva sullo scalone, dunque, nel suo vestito di lucida pelle nera, con quel velo che le si agitava intorno al collo, pallida e tesa. E l’idea che si stesse avviando ad un funerale, non ad un vespero, non la dava soltanto il colore del suo volto e del suo abbigliamento, ma anche quel caparbio abbandonarsi, da un lato, al braccio del marito Annibale e, dall’altro, a quello del figlio Giampiero: il suo stringere i denti, scendendo i gradini, il suo lasciarsi leggermente trascinare dai due, avviandosi lungo la via principale della città.

Ma non era un dolore dell’anima, quello che faceva contrarre il volto di Clementina Doberdò e sfiancava il suo corpo, bensì un acuto dolore di membra, uno strazio sottile contro il quale lei prepotentemente lottava per non darlo a vedere alla gente, dal giorno che le sue gambe s’erano infiacchite in una lenta, ma progressiva paralisi. Rifiutando la carrozzella degli storpi e non prendendosi cura dei consigli dei medici, spinta solo dall’orgoglio che l’aveva animata in ogni atto della sua vita, ogni sabato, alle sei, come ai tempi della sua giovinezza e della sua gagliarda maturità, si ostinava a percorrere con le sue ultime forze la strada che divideva il suo palazzo dalla chiesa del Martinolli.

La religione non c’entrava, in questo pietoso cammino; c’entrava solo il gusto rabbioso di godersi, ancora una volta, i frutti di una vita di lotte e di astuzie: e cioè i saluti di quella gente, gli inchini, il levarsi di quei cappelli che, in una nuvola di omaggi e di sorrisi, salutavano in Clementina Doberdò la vera anima di Annibale, la vera creatrice della potenza dei Doberdò.

Battendo le palpebre non abituate alla luce, la Clementina scendeva la scala verso il cancello e, alla sua altera fierezza, facevano ala la bonaria e ironica rassegnazione di un marito strappato via, per l’occasione, ai suoi doveri d’ufficio, e l’adolescente impaccio di un figlio forse troppo basso di pressione per essere veramente un Doberdò.

Si guardava intorno, indagatrice, e, avviandosi, scrollava sprezzante la testa per ricambiare l’inchino del Gazza, annidato dietro la vetrata (non le occorreva nemmeno alzare gli occhi verso quel balcone, tanto si immaginava l’inchino precipitoso in cui si effondeva il segretario politico: una delle tante sue creature fatte e rifatte su misura da quelle mani ormai scheletriche e tremanti, che sapevano sempre dove posarsi).

La passeggiata aveva inizio e i piedi di Annibale e di Giampiero, cercando di stare al passo, contavano i lastroni del corso intolleranti e umili, cadenzando quella via crucis esposta alla malignità, al rancore, all’invidia, che serviva alla Clementina per illudersi e alla gente per rifare mentalmente la storia di quell’uomo che – del terzetto ironicamente definito dal Cantoni «il padre, il figlio e lo spirito santo» – era certamente il personaggio più patetico.

E non soltanto la gente rifaceva quella storia ma anche lui, il Doberdò, la rifaceva dentro di sé, mentre, reggendo quella secca mano che artigliava la sua mano, i suoi occhi vagavano sulla luce del giorno che illanguidiva sui campanili, sui tetti, nelle silenziose piazzette di una città deliziosa nella sera.

2.

Egli rivedeva la stessa città agli inizi del secolo, fatta di giardini e di carrozze, di bande militari e di balli in salotti dove si vibrava, con curiosità, delle prime apprensioni politiche, dei primi sdegni che, dal tumulto delle piazze e dalla cupa disfatta delle campagne imprigionate ma in ostinata rivolta, erano saliti fin lì, tra i sorrisi delle figlie dei grandi proprietari terrieri, tra le stupide galanterie di un branco di nobili appollaiato sul trespolo della ricchezza altrui per non sporcarsi nella realtà e nel dolore.

E vedeva se stesso conteso tra quella città che, continuando incosciente a sorridere, considerava il tempo nuovo come una selvaggia provvidenza capace di alimentare le morenti chiacchiere dei salotti, e quelle campagne dove i contadini finivano con la faccia al muro. Qui, la morte lenta della fame spingeva drappelli di disperati a ricercare una morte più rapida sotto le cariche della regia cavalleria.

Piccolo proprietario terriero, titolare di quella fabbrichetta di conserve che spandeva il suo fumo su uno dei pochi sobborghi tranquilli (ché Doberdò, giovanotto dalla faccia sanguigna e pronto a rimboccarsi le maniche lui stesso, faceva lavorare chi più poteva) egli avrebbe dovuto stare dalla parte sua con quel pazzo consesso di agrari che già finanziavano le prime squadracce d’azione, pensando al fascismo come all’unica via d’uscita. E invece no: faceva la fronda.

Dicevano che fosse troppo viva, in lui, l’origine contadina e stimolante il ricordo del padre – un socialista tutto sangue che s’era fatto da solo, ma senza soprusi –, perché egli potesse chiudere la porta in faccia a quelle donne che, mute, affamate e silenziose, venivano a sedersi davanti ai cancelli della fabbrica, e lì facevano notte, come tragici beduini in attesa del miracolo, con i figli avvolti nelle coperte o attaccati ai poveri seni inariditi come le loro anime.

Doberdò finiva per aprirli sempre, quei cancelli, e la sua fabbrica, lentamente, s’era tramutata in una specie di ospizio. Sotto quei tetti di ferro, guardati con disprezzo dai signori in paglietta che facevano passare le loro carrozze proprio lì, per ridergli alle spalle, al Doberdò, la fame si cambiava in speranza e, ovviamente, in un guadagno così magro per il proprietario, che la fabbrica minacciò seriamente di sbandare verso il fallimento. Ma Doberdò teneva duro, bestemmiando, puntando i piedi, facendosi largo con certi pugni folti di peli rossicci.

E una notte che le squadracce erano penetrate nei suoi reparti, a fracassare, a lordare, l’avevano visto apparire, in maniche di camicia e con la rivoltella infilata nella cinghia, in piena riunione degli agrari. Spalancata la porta, li aveva guardati tutti ad uno ad uno, solo contro venti, con tanta rabbia che gli altri si erano ammutoliti e lui era venuto avanti, ben sapendo verso quale dirigersi, tra quelle facce attonite.

Nel silenzio della sala era risuonato uno schiaffo. E nessuno – voltandosi in quel momento – avrebbe potuto dire chi se l’era preso, ché il colpevole aveva accettato senza battere ciglio la punizione e la sua faccia era rimasta immobile, come le altre.

Un santo stupido, dicevano di lui, che avallava le bandiere rosse e le case del popolo ignorando, o fingendo di ignorare, la grande trama che stava irretendo l’Italia e – grazie proprio all’orda dei suoi simili, degli agrari – preparando la sopravvivenza nel crollo.

Eppure, a guardar bene, Annibale Doberdò era un santo fragile e la folla dei contadini che lo stimavano e lo amavano non avrebbe certo immaginato alcuni veri sentimenti che Doberdò non confessava nemmeno a se stesso.

Un santo fragile che faceva la voce grossa per puntiglio o, meglio, per ambizione, per il gusto di passare tra quelle facce che lo riverivano o lo temevano, e tra coloro che lo odiavano, ma erano costretti a contarlo come una presenza esplicitamente esplosiva. Si aggiungeva del rancore verso chi possedeva più di lui. Il punto, comunque, era la debolezza del Doberdò. Al contrario di come appariva, infatti, egli era intimamente un debole e, in quanto tale, se da una parte non osava tradire la sua origine, sfruttando questo timore in una compiacente azione di prestigio personale, dall’altra la sua personalità sottilmente ambigua aspirava a qualcos’altro.

Non ai guadagni che gli industriali e gli agrari si preparavano avallando le rapine e gli omicidi fascisti; ma alla finezza sociale di un mondo che gli sfuggiva, al prestigio mondano di un nome che non possedeva, a quella vita affollata di persone colte ed eleganti e soprattutto, di giovani donne che la sua mente identificava in un solo biancore, turgido tenerissimo e liscio, di pelle muliebre; ché Annibale Doberdò, per le donne, sarebbe stato disposto a tutto: fosse il tradimento di un’idea, come il naufragio dell’apparenza.

Per quanto gli aveva permesso di essere uno stupido santo ispirato dall’irruenza, dunque, la sua origine contadina minacciava di travolgerlo nel più gretto arrivismo. E Annibale Doberdò cessò ufficialmente di lottare con se stesso – dando motivo di ironico trionfo a chi fino a ieri, l’aveva osteggiato – un giorno che doveva restargli stampato in testa per tutta la vita, come una condanna che lui aveva accolto come la salvezza e il miracolo. E cioè il giorno in cui, nel cortile della sua casa di campagna, irruppe la carrozza padronale di Clementina Marchi, che si trascinava la nobiltà di un nome e i guai di una famiglia, con un piede nella migliore società e l’altro nella fossa dei protesti cambiari.

Un motivo da nulla: la compravendita di un pezzo di terra buono per piantarci quattro pioppi e nient’altro. Annibale Doberdò guardò quei capelli neri girati intorno alla piccola testa altera, quegli occhi chiari, all’erta, dove la vertiginosa discesa di una famiglia lottava giovanilmente con la volontà di non andare a fondo, quelle gambe e quel corpo dove l’eleganza acuiva una sensuale arroganza, e si sentì perduto. Brancolò nel buio del suo sesso impaziente, della sua ambizione irragionevole.

Clementina Marchi, invece, studiandosi di sfuggita – tra una firma e una litania del notaio – quella faccia avveniristica invasa dall’aria dei tempi nuovi e, al di là di quella testa umida di voglia, la ciminiera inquadrata nella finestra, si concesse all’ebbrezza di un calcolo immediato quanto esatto.

E fu così che il nome dei Marchi, raffinato e astuto, entrò come un midollo propulsore nel guscio coriaceo di quel nome volgare e sonante, corposo e argilloso: Doberdò. La fabbrica cessò di essere un ospizio dove si preparavano i prodotti della pietà, come mormoravano i nemici del proprietario, e quel tale posto vuoto – nel consesso degli agrari – fu la cornice in cui il santo stupido sbracò platealmente nella sua prima sconfitta. Una sconfitta morale che solo lei, Clementina, affondando le mani nell’oro vergine delle proprietà del marito, insediandosi nella mente di lui a manovrare e a patteggiare, a minacciare, con ogni risorsa della ruffianeria e del calcolo, impedì che apparisse umiliante, fasciandola con la luce del successo finanziario, della potenza affaristica.

Annibale Doberdò cessò di guardare in faccia i suoi contadini, non per disprezzo, ma per una vergogna puntigliosa come una voglia di piangere; dimenticò come ci si toglie la giacca e ci si rimbocca le maniche; cercò di non passare là dove la gente come lui, nell’ultima, affannosa corsa alla giustizia, lasciava le impronte del suo sangue; e chiuse la finestra quando – esempio ad un popolo che doveva aprire gli occhi – gli arrestati passavano in grigi drappelli forse senza ritorno, sotto i balconi della sua nuova casa di città, diretti a Ustica, a Ponza, agli altri inferni del confino. Tollerò persino che, dal tavolo del suo studio, qualcuno togliesse il ritratto del padre, quella faccia cespugliosa e cara di schiettezza, costante insidia per le sue nostalgie di contadino rifatto, e che il ritratto finisse nella penombra di un’anonima stanza.

Obbedendo a Clementina, sopportando la sua nevrastenia di classe, fingendo di ignorare i suoi adulteri, furiosi ma di classe, concedendosi con rassegnata felicità alle sue rare, troppo rare dolcezze di moglie, Annibale Doberdò divenne il simbolo vivente di una categoria sociale che il fascismo doveva arricchire, senza poi travolgerla nel suo crollo, che i preti dovevano benedire anche nei suoi peccati e alla quale la guerra doveva offrire, dal desolato deserto, i fiori amari della speculazione.

Doberdò moltiplicò le fabbriche; accoppiò il pomodoro col formaggio, fiancheggiò l’industria al commercio; conobbe il meccanismo delle banche svizzere, l’intrico dei finanziamenti statali, il giro del denaro che non esiste, quella selvaggia rapina sociale che consente di far fallire un amico per alzarsi, con i piedi sulla sua testa, ancora più in alto nel mare del denaro che entra ed esce; combinò i finanziamenti a strozzo; fece largo a gerarchi e a deputati che poi avrebbero fatto largo al suo nome, in un’Italia il cui ventre ingrossava nel rigurgito dei suoi miasmi mal digeriti.

Egli sopportò tutto, nella penombra dei suoi saloni uniformati prima al nero delle divise poi a quello delle tonache, e l’immagine che aveva di se stesso era di un pesante, corpulento cristo inchiodato alla croce della buona riuscita, ma che viveva il suo supplizio nel fervore di un successo che non gli faceva sentire alcun male.

Gli bastava spalancare le finestre del suo ufficio e contare, nel cielo della città, le sue ciminiere, vedere come si moltiplicavano sull’azzurro delle sue colline natali, perché certe nostalgie in cui padre madre fratelli e amici irrompevano nel suo animo e gli chiudevano lo stomaco, svanissero, tornando a placarsi nel sonno della sua coscienza. Era facile, troppo facile, perché tutto questo potesse durare a lungo negli anni ma intanto, ciò che doveva tramutarsi in prigione, gli dava il senso di una grande libertà conquistata.

Sì, che i telefoni si moltiplicassero, che le chiamate da città a lui sconosciute diventassero sempre più abituali – Londra, Parigi, New York – che i suoi compagni di un tempo scomparissero per sempre dagli affari. In questo vedeva la libertà. La libertà di tutto. Persino di fare un numero di telefono, di udire una voce di giovane donna e d’improvviso, quella voce sconosciuta, quel volto che poteva essere bello o brutto, quel sangue, quella carne, coinvolgerli nella sua smania di universale possesso.

Bastava il nome – Annibale Doberdò! – perché la voce sconosciuta – fosse di moglie fedele o di vergine – s’incrinasse in uno stupore servile, di fronte a lui, al numero uno, al primo. E Doberdò, di questo stupore che non aveva nome né volto, ma solo gli eccitanti toni di una possibile offerta, si compiaceva più che di un amplesso. Perché consentiva alla sua fantasia di immaginare un letto grande come il mondo, con tante donne nude fresche giovani e pronte per lui, che passava, toccava, annotava la differenza di un seno, di un sedere, di un pelo, travolto da quel diverso modo di offrirsi e di essere donna.

Ecco la sua libertà. Fugaci fantasie, ché i telefoni tornavano a coinvolgerlo, rimandandolo da Parigi, a Londra, a New York, dai formaggi alla salsa, dalle scarpe al prosciutto. E, nel poco tempo libero che gli restava, cercava di leggere, di informarsi, dando fondo alla sua fibra che gli consentiva di sedersi all’alba al suo tavolo e di non venirne via che per un breve sonno affannoso.

Non aveva dunque tempo per le considerazioni, o forse cercava di non averne, e di appurare cosa pensava di lui quella città che mangiava “Doberdò”, che calzava “Doberdò”, che leggeva il giornale finanziato da “Doberdò”. Lo amava, lo odiava? Inconsapevolmente, non gli importava troppo che fosse odio o amore; l’importante era che non fosse indifferenza. E come poteva esserlo, verso quel nome che dilagava, verso quell’uomo sepolto dietro la finestra più alta sull’unico grattacielo cittadino, illuminata fino alle ore piccole della notte, così che bastava alzare gli occhi al cielo per vedere la macchia di quella luce?

San Doberdò, un santo protettore, non più un santo stupido.

Eppure, se avesse avuto più tempo, Annibale Doberdò si sarebbe reso conto che la città, senza amarlo né odiarlo, provava un sentimento peggiore dell’indifferenza: e cioè la benevola pietà che si concede ai deboli, alle teste di paglia, al di là della loro apparente potenza.

Tanti anni per arrivare a sentire gli sguardi addosso, senza capire nulla, senza rendersi conto che – divorando le verità anche più intime della sua famiglia – la gente, incontrandolo, guardava in realtà al di sopra della sua spalla, dove Clementina Doberdò passava austera e puntigliosa...

Quella Clementina Doberdò che ora si trascinava tra il giovane Giampiero e il dondolante Annibale, nella camminata serotina. Le prime luci si accendevano sul-l’alzarsi dei cappelli, sugli inchini e Annibale Doberdò ricordava e pensava; pensava anche alla grigia ala di stanchezza con cui il declinare della sua maturità lo stava assalendo.

Era stanchezza fisica? Era debolezza di cuore, come il medico sosteneva? Una debolezza di cuore non spinge un uomo a riportare il ritratto del padre – dall’ombra di una stanza anonima – alla luce di un tavolo importante: povera, cara faccia pulita tra lo squillare di tutti quei telefoni. Non porta un ambizioso a fermarsi davanti ad una povera casa di campagna con la voglia di starci dentro, di mangiarci magari una polenta col filo, di dormirci sui grandi materassi di crine.

Soprattutto non induce un uomo che può giocarsi politica e amore, denaro e destino altrui, ad alzarsi dal suo tavolo, dove i milioni turbinano come nel giro di una roulette, per avvicinarsi alla finestra che domina l’orizzonte e guardare in un angolo fuori città, tra i pioppi, dove i lumi dei morti tremano nel fondo di una notte solitaria.

Un Annibale Doberdò che manovra un pugno di teste di paglia e di vassalli, tollerati da lui o creati con le sue mani – dal Farinacci al Mastrangelo al Questore Mazzullo al Martinolli, ai tanti altri seduti dietro una scrivania che in realtà appartiene a lui –, e che concede tempo, pensieri e affetti a una povera ragazza che la fame e la solitudine hanno portato fino a lui come un capriolo sospinto dal freddo, questo Doberdò non è più il Doberdò di una volta...

3.

Anche quella sera, come sempre, la passeggiata finì nella navata della chiesa del Martinolli. Clementina, Annibale e Giampiero si sedettero nel primo banco dove, in una grande targa d’oro, il nome dei Doberdò splendeva nella penombra. Il Martinolli indossò la stola e scomparve nel confessionale. Pronti, i due sacrestani sollevarono per le ascelle Clementina, posandola rispettosamente davanti alla grata, e la donna vi si attaccò con la stessa rabbiosa, uterina smania con la quale, un tempo, s’era attaccata ai suoi amanti; cercando di cancellare da sé una vita, in quel momento, con lo stesso ardore con cui, quella vita di successo e di peccato, aveva voluto affollarsela dentro, sentendosene colma e inacces...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Colophon

- Parte prima

- Parta seconda

- Indice