![]()

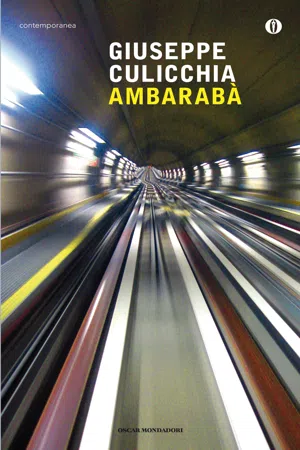

GIUSEPPE CULICCHIA

AMBARABÀ

![]()

Questo libro è opera di fantasia. Tutti i personaggi sono immaginari.

Qualsiasi riferimento a fatti o persone reali è puramente casuale.

![]()

![]()

Grazie a chi sa. E a Walter, Ada, Pier Vittorio, Papà.

![]()

Mai abbassare la guardia.

Codice del samurai

![]()

La città è una città. Solida. Liquida. Gassosa. Sopra arterie d’asfalto sezionano pietra, vetro, cemento, acciaio. Sotto vene di plastica pulsano acqua, feci, energia, informazioni. Intorno aria: condizionata dentro, addizionata fuori. Dappertutto un continuo viavai di corpi. Lungo strade e attraverso stanze su e giù per corridoi, ascensori e scale mobili. Seguendo queste sino in fondo ci si inoltra nel buio. Nel buio rotto dagli squarci al neon delle stazioni. Nel buio dove treni corrono veloci. All’interno di una pausa luminosa, in ventuno aspettano il prossimo convoglio. Nessuno conosce nessuno e perciò nessuno parla. Tutti aspettano soltanto.

Il primo tiene gli occhi chiusi.

La seconda si ascolta respirare.

Il terzo si gratta la barba.

La quarta stringe un sacchetto di nylon.

Il quinto gioca con un pacchetto di Marlboro.

La sesta accarezza una macchina fotografica.

Il settimo si infila le dita nel naso.

L’ottava non stacca gli occhi da un paio di gambe.

Il nono si tasta il cranio.

Il decimo porta tre cani al guinzaglio.

L’undicesima si colora le labbra.

Il dodicesimo ascolta musica da un walkman.

Il tredicesimo puzza di sudore.

La quattordicesima fissa il pavimento.

Il quindicesimo si massaggia un piede.

Il sedicesimo si pettina.

Il diciassettesimo controlla l’orologio.

La diciottesima guarda un tipo dal sorriso strano.

Il diciannovesimo sorride strano.

Il ventesimo legge il giornale.

Il ventunesimo è lui.

Caratteri elettronici segnalano quanto resta da aspettare. Mancano meno di dieci minuti. Poi il treno arriverà.

![]()

Il primo tiene gli occhi chiusi. Sposato. Due figli. Lavora in borsa. La sua vita consiste da anni nella declinazione del verbo urlare. Io urlo tu urli lei urla. Noi urleremo voi urlerete e loro pure. Gli unici momenti della giornata in cui riesce a sottrarsi alle urla proprie e altrui corrispondono ai suoi brevi viaggi in metropolitana. Allora chiude gli occhi e dato che non è più capace di sognare ricorda. Oggi, ad esempio, il nonno. Il nonno non parlava granché, ma certe volte dopo un paio di bicchieri diventava allegro. Cantava. Mi aveva insegnato un mucchio di canzoni in voga quando lui e la nonna si erano conosciuti. L’estate era vicina. La fine della scuola anche. Non vedevo l’ora di tornare a casa per cantare con lui. Ci facevamo delle grandi cantate. Spesso mi mettevo a ballare sul tavolo della cucina. Lui rideva tanto da star male. Guardarlo ridere era bellissimo: la pancia gli si muoveva tutta, sobbalzava sotto le bretelle. La sua allegria mi contagiava. Non potevo trattenermi. Ero incapace di fermarmi. Dovevo interrompere il mio numero. Piegato in due dalle risate mi dicevo: se non smetto morirò. In effetti un pomeriggio caddi dal tavolo, ma me la cavai con uno spavento e qualche livido. Al nonno piacevano parecchio anche le imitazioni. Mi venivano bene le voci di Stan Laurel e Oliver Hardy. Onlio, ho paiùra, esclamavo, convinto di avere i capelli dritti e la stessa faccia di Laurel. Non ti preocchiupàre, stupìdo, mi rispondevo, certo di essere ingrassato all’istante quanto Hardy. Gli replicavo le comiche viste in tv ripetendo interi dialoghi. Il mio pezzo forte però era il ballo. Al nonno venivano le lacrime agli occhi. Da ragazzo aveva ballato quelle canzoni con la nonna. All’epoca in casa c’era soltanto la radio. Della nonna non mi è rimasto quasi nulla. Talvolta cerco di rivedere il suo sorriso o di riascoltare una sua frase: inutilmente. Dentro di me ritrovo sempre e solo una fotografia, quella che il nonno conservava nel portafogli. Lui non me ne ha mai parlato. Credo gli fosse troppo difficile. La sera se ne stava assorto fino a tardi davanti all’immagine di lei. Poi usciva fuori, sul prato di casa. Senza dire niente. Sul nostro prato, anni prima, aveva piantato una quercia. Ai piedi della quercia c’erano un paio di sedie. Ogni pomeriggio, dopo mangiato, lui si addormentava all’ombra di quell’albero. Aveva una strana malattia: di tanto in tanto, in certi punti, il corpo gli si gonfiava. Soffriva molto. Non poteva riposare coricato. Non doveva mangiare dolci. Stentavo a immaginarmi un castigo peggiore. In famiglia, tranne mio padre, eravamo tutti pazzi per i dolci. Sotto la sua quercia il nonno dormiva a bocca aperta. Respirava a fatica. Affascinato, guardavo volargli intorno decine di mosche. A turni gli si posavano addosso. Avrei voluto vederne almeno una posarglisi sulla lingua. Continuavo a osservare la sua lingua e quegli insetti per ore. Secondo i miei calcoli una mosca in bocca l’avrebbe svegliato di sicuro, così dopo avremmo potuto scatenarci. Ma le mosche, stranamente, andavano a posarsi dappertutto tranne che lì. Ero costretto ad aspettare che si svegliasse da solo. Ricordo che sull’albero mi ero costruito una capanna. Il nonno mi aveva aiutato. L’avevamo piazzata sui rami più bassi, servendoci di una scala di legno. Con delle corde avevamo fissato quattro assi a far da pavimento. Mi ero intestardito a voler piantare dei chiodi, pestandomi a ripetizione pollice e indice col martello. Lui aveva assicurato al tronco una fune, affinché potessi arrampicarmi. Mi piaceva il suo stile nei movimenti, lento ma sicuro. In genere a me succedeva di correre, anziché camminare: inciampavo e cadevo senza tregua, andandomene in giro pieno di croste alle ginocchia e sui gomiti. La capanna diventò il mio rifugio. Si stava bene al fresco sotto tutte quelle foglie, mentre fuori il sole picchiava. La scuola era agli sgoccioli, il nonno riposava e io fingevo di studiare. In realtà leggevo «Satanik», aspettando il momento giusto per dare il via allo spettacolo. Non accadeva molto altro. Poi, una domenica mattina, una delle zie venne a prenderselo. Da quando non c’era più la nonna lui aveva abitato a turno con ciascuno dei suoi figli. Ne aveva tre. Mio padre e altre due sorelle. La zia andava di fretta e non era neppure scesa dall’auto. Il nonno portava le sue bretelle rosse sopra una camicia bianca: aggiustandosi il colletto sorrideva. Io non sorridevo affatto. Tornerò presto, mi disse. Quanto presto, gli domandai. Quest’estate, durante le vacanze. Non ci credo. Te lo prometto. Ad ogni costo volle regalarmi i soldi per un gelato. Per me, allora, una fortuna. Lo guardai allontanarsi con la sua andatura che mi pareva simile a quella di un vecchio pugile. Camminava lentamente, dondolandosi un poco, i capelli tagliati corti con la sfumatura altissima e la valigia in una mano. A pranzo quasi non mangiai. E più tardi rimasi per un pezzo nel mio rifugio, indeciso sul da farsi. Non mi andava di prendere un gelato senza mio nonno. Ma dopo un po’ pensai che lui sarebbe stato contento, se lo avessi fatto. Mi precipitai sino al bar in fondo alla strada e scelsi un cono al cioccolato con sopra una montagna di panna. Fu il giorno successivo alla partenza del nonno che comparvero i nuovi vicini di casa. Avevano due figlie, poco più grandi di me. Una bionda e una bruna. I loro nomi li ho dimenticati. Giocavano in giardino, su un’altalena. Tutte e due andando avanti e indietro tenevano le gambe aperte sospese nell’aria. Quando l’altalena le proiettava in avanti vedevo al di là della rete che separava i nostri terreni le loro mutandine bianche. Me ne stavo incantato a guardarle per ore, come prima le mosche che non si erano volute posare sulla lingua del nonno. Le sorelle si scambiavano rapide occhiate e ridevano, consapevoli di essere osservate. Non facevano assolutamente nulla per evitare che il vento le scoprisse: la notte le immaginavo insieme nel mio letto e mi masturbavo. Dopodiché crollavo dal sonno. Altri pomeriggi, invece, l’altalena pendeva solitaria nel vuoto. Aspettavo e aspettavo e aspettavo, ma dalla casa di fronte non usciva nessuno. Capivo che per quel giorno le nuove arrivate non si sarebbero fatte vive e alla fine me ne andavo nell’orto. Lì mi immaginavo in uniforme tedesca, dietro le linee nemiche. Tendevo agguati appostato tra le zucche. Strisciavo accanto ai pomodori. Mi mimetizzavo tra l’insalata. Stavo con i tedeschi perché nei film perdevano sempre. Mi erano simpatici, dato che tutti ce l’avevano con loro. Il mio tedesco preferito era Marlon Brando. L’avevo visto in tv nel film I giovani leoni: mi era sembrato fantastico. Reduce dalle pericolose missioni in Normandia o in Nord Africa, salivo al rifugio e tornavo a scrutare l’altalena. Presto o tardi, lo sapevo, le due bellezze sarebbero riapparse. Le avrei rapite e portate via sulla mia moto con sidecar. Una dietro, l’altra di fianco. Ero sicuro che il nonno avrebbe approvato. L’ultima mattina di scuola c’era un gran sole. Terminate le lezioni quasi esplodemmo saltando sui banchi: finalmente cominciavano le vacanze. Tornai a casa di corsa. Al cancello mi fermai. La quercia del nonno non esisteva più. O meglio, qualcuno l’aveva fatta a pezzi e lei giaceva macellata sul prato. Non riuscivo a crederci. Mio padre era in piedi sulla soglia. In mano teneva un’ascia. Aveva quel suo sguardo cattivo: era capace di accoltellarti con un’occhiata. Tuo nonno questa notte è morto, mi disse. L’indomani era domenica. Dovetti segare tutti i rami della pianta abbattuta. Bisognava liberare il prato. Mio padre mi fissava con quei suoi occhi d’acciaio. Non l’avevo mai visto ridere. Non era mai andato d’accordo con il nonno. Secondo lui non segavo bene: facevo i pezzi troppo corti, oppure troppo lunghi. Era una questione di centimetri. Persino di millimetri. Alla tua età io lavoravo già, mi diceva. Sei solo capace di giocare. Ma ora ti faccio crescere io. Sudando sotto il sole pensavo a come avrei trascorso l’estate senza il nonno. Non avevo amici che mi venissero a trovare. Non invitavo mai nessuno a fare i compiti. Non volevo conoscessero mio padre. Sei un fallito, un buono a nulla, mi ripeteva lui. Non farai un cazzo nella vita. Non sei neanche in grado di segare quattro rami. Le due figlie dei vicini si erano spinte a curiosare fino alla rete di recinzione. Viste a così poca distanza erano ancora più belle. Sembravano promettere qualcosa. Anche se non capivo bene la morte, in quel momento avrei soltanto voluto uccidere mio padre. Dal buio della galleria giunge l’eco di un boato. Di lui non si accorge nessuno. Il treno sta arrivando.

![]()

La seconda si ascolta respirare. Mentre respira non pensa ai minuti che mancano al prossimo treno. Mentre respira non bada alle altre ...