![]()

![]()

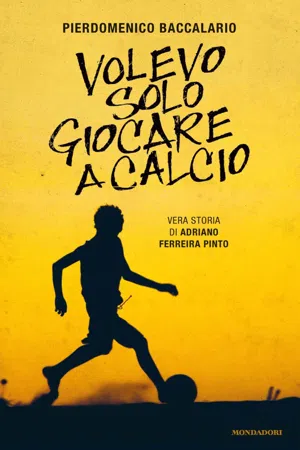

Il 10 dicembre del 1979 è un giovedì. José Carlos è un pezzo d’uomo, forte, robusto, energico. Vuole portare la mamma all’ospedale, ma lei è ancora più dura di lui. Lo rispedisce a casa a innaffiare i pomodori.

A farmi nascere ci penserà da sola. A cosa può servire, mio padre?

Uomini. Non sanno fare altro che preoccuparsi troppo, e per troppo poco tempo.

Infatti, per i tre anni successivi, mio padre nemmeno si accorge di me. Ma io sì. Me lo ricordo. Intorno a me c’è un sacco di gente che esulta, felice. Sono i miei vicini di casa, ma questo ancora non lo so. Ai miei occhi sono tutti sconosciuti.

Tutti, tranne lui: mio padre. La pelle nera e secca di chi lavora sempre all’aperto. Ha appena segnato un gol. Un gran gol, mi verrebbe da dire.

«Forza papà!» grido. E qualcuno mi solleva in alto.

«Mitico José!»

Intorno a me, è tutto un battimani.

È domenica, e come tutte le domeniche, dopo la messa, siamo saliti su un camion scassato insieme ai tifosi della mia città. Siamo stati aggrappati alle sponde del camion per chilometri, mentre le ruote centravano una buca dopo l’altra. C’è sempre un sacco di polvere. Polvere sopra, sotto, ovunque. Quando arriviamo e scendiamo dal camion, la mamma ci fa bere un po’ di latte per pulire la gola.

Si chiama Julia ed è la persona a cui voglio più bene al mondo.

È il momento della partita. Siamo tutti intorno a un campetto in terra battuta. Io e mio fratello Edievaldo ci fermiamo con la mamma e le sue amiche. Mio padre no. Lui gioca.

«Forza papà!»

«Mitico José!»

Ogni volta che c’è una pausa nel gioco, papà si gira sorridendo verso di noi e ci saluta con la mano.

Ma questa volta è diverso. Ha fatto un gran gol.

Lo capisco, anche se ancora non capisco niente.

Alle partite vengono sempre anche Abel e Fernando, i figli di Marcelo, uno dei colleghi di lavoro di papà. Anche loro gridano forte: eccoli, li sentite? Ma mio fratello e io urliamo a squarciagola, a costo di restare senza voce.

Papà è centrocampista.

Quello del centrocampista è un ruolo importante. È l’elemento che dà il carattere alla squadra. Se il centrocampista è forte, la squadra è forte. Se il centrocampista ha piedi buoni, la squadra sembra giocare sul velluto. Mio padre è uno di quelli forti. Quelli che ringhiano su ogni pallone e non mollano mai.

Me l’ha insegnato lui.

Non mollare mai.

E mi ha insegnato anche un’altra cosa, vivendola ogni domenica.

Quando la partita finiva, che avesse vinto o perso, abbracciava mia madre e tutti insieme tornavamo a casa. I suoi compagni di squadra e i suoi amici andavano a bere per festeggiare o per dimenticare, o andavano a bere per andare a bere. Mio papà no. Rincasava sempre con noi, e se aveva vinto era allegro. Se invece aveva perso, era allegro allo stesso modo. È stata la sua immutabile allegria a farmi credere che nella vita le cose potessero non cambiare mai. Papà non ha mai amato l’alcol, né il fumo. Non frequentava i bar e non usciva la sera. Era uno di quelli che vengono chiamati uomini semplici, e che secondo me hanno un tipo di semplicità rarissimo e molto prezioso.

Un po’ di quella semplicità, però, forse l’ha trasmessa anche a me.

«L’unica cosa che ho sempre voluto fare è giocare a calcio» dice mio papà, mentre torniamo a casa sul camion.

Io ho la testa sulle sue gambe, e mentre guardo mio fratello che come un burattino mima il gran gol di mio padre facendo ridere tutti, mi addormento.

“Anche io giocherò a calcio” penso.

Nei miei sogni di bambino, che sono gli stessi di oggi, lo vedo con i pantaloncini amaranto e la maglietta chiara. Lo vedo al centro del campo mentre grida «Stai largo!» oppure «Segui! Segui! Segui!». Lo vedo immobile, con le braccia alzate, dopo un gol, come una di quelle statue che benedicono il mondo. Quelle statue che sembrano custodire una verità che non possono dirti, non ancora. Lo vedo che mi guarda e sussurra: «Questa cosa è grandiosa».

E non è il suo gol a essere grandioso. Non è lui. Non è la partita. E nemmeno noi che facciamo il tifo. È l’insieme di tutto che è magico: è la cosa.

Lo vedo che dà un calcio a un barattolo vuoto, e intanto mi dice: «Se fossi Garrincha, ci avrei palleggiato».

Mio papà lo considera il suo idolo.

Garrincha.

Manoel Francisco dos Santos, detto Garrincha, “l’Uccellino”, perché sul campo si muoveva con leggerezza ed eleganza. L’uomo che ha mostrato al mondo cos’è il dribbling. Per tutti, il miglior calciatore brasiliano dopo Pelé. Per mio papà, meglio di Pelé.

Ce ne stiamo seduti tra i divani sfondati, con i cuscini che sembrano sacchi di patate, e mio padre indica il televisore. Trasmettono una vecchia partita del Botafogo. Di colpo si agita, salta in piedi e grida: «Vai, Garrincha!».

Poi mi prende per un braccio e mi porta davanti allo schermo, che sfrigola e balla, come la porta del regno delle fate: «Hai visto le finte? Le hai viste? Ha incollato i terzini al prato!».

La telecamera passa dal profilo tarchiato dell’Uccellino che si muove come un funambolo al panico sul volto dei suoi avversari.

«Eh sì, è proprio bravo!» dico, anche se ancora non capisco niente.

Lo dico per lui.

E mio padre è felice, come se mi avesse appena svelato uno dei grandi misteri dell’universo.

Altri misteri ce li insegnò a piccole dosi, nel cortile dietro a casa.

«Lo sapete che era povero?» confida mio padre a me e a mio fratello. «Garrincha era poverissimo, e non avrebbe nemmeno dovuto giocare a calcio, da quanto aveva le gambe storte».

Si porta una mano alla testa, preme il dito sulla tempia e aggiunge: «Ma aveva questa. La testa. E con questa si fa ogni cosa».

Ogni cosa, ci ha insegnato mio padre.

Ci lancia il pallone e sta lì, davanti a noi, stremato dopo una giornata di lavoro, ma felice, perché è con noi. Con la sua famiglia.

«Forza! Fermala! Tirala!» grida mio padre, svelandoci a poco a poco i trucchi dei calciatori. I fondamentali.

Lo stop. Il piede morbido sotto al pallone.

«Come se fosse una carezza…»

Il passaggio. Gli occhi negli occhi del tuo compagno.

«Non conta il piede. Conta lo sguardo.»

Il tiro. Le dita che diventano come coltelli.

«La palla gira dovunque voi la vogliate far girare.»

Non è solo un padre, è anche un allenatore. Il nostro primo maestro.

Tiene il pallone in equilibrio sul piede destro. «E ora provate un po’ a portarmelo via!»

Ci avventiamo su di lui da due lati, cercando di fregarlo, ma lui arretra, su un piede solo. Poi mette la palla a terra e scatta in avanti. Tentiamo di anticiparlo, ma si ferma di colpo, fa due finte e riparte nell’altra direzione. È mille volte meglio di Garrincha.

Ed è nostro padre.

«Hai visto quanto è bravo!?» sussurro con ammirazione.

«Ma perché non gioca in nazionale?» si chiede Edievaldo.

È la vita, credo.

Non tutti possono giocare.

O forse è solo quello che vogliono farci credere.

In una giornata come tante, a mezzogiorno, il sole è uno zolfanello acceso.

Torno a casa da scuola con Edievaldo e Miriam, che è nostra sorella. Miriam è solo un poco più grande di noi, ma decisamente più intelligente.

Come sempre, giochiamo a calcio per strada. Non abbiamo un vero pallone, ma una pallina di iuta fatta con i sacchi del riso cuciti assieme. Non rimbalza un granché, e se solo si bagna diventa inutilizzabile, ma rotola.

Non possiamo permetterci altro, quindi ci basta.

Miriam ci osserva divertita. Lei non gioca con noi; preferisce guardarci, ma in realtà so che lei sta pensando a qualcosa di importante.

Facciamo la stessa strada tutti i giorni, a piedi scalzi, oppure con delle ciabatte che ci fa mamma.

Giochiamo a imitare i giocatori famosi: lungo la strada polverosa Edievaldo diventa Romario, e si esibisce in un palleggio che ha del miracoloso. Romario era chiamato “il Baixinho”, che significa “il Bassino”, e infatti Edievaldo è sempre stato più piccolo di me. Io, invece, faccio Bebeto, ovvero José Roberto Gama de Oliveira, il grandissimo attaccante del Flamengo.

«Romario!»

«Bebeto!»

Il sole è implacabile, ma la nostra fantasia lo è di più.

Giochiamo a chi calcia la palla più lontano. O a dribblare Miriam. O a colpire un bersaglio difficile.

«Lo vedi quel secchio?» dico indicando lontano.

«Lo vedo, ma non credo che riuscirai a prenderlo» scommette Edievaldo storcendo la bocca.

Miriam interviene scrollando la testa: «Fate attenzione, ragazzi. Sento odore di guai».

Ha già capito tutto.

Ma io prendo la rincorsa. Tiro una bordata micidiale e mi faccio anche un po’ male al piede. Non lo dico a nessuno. La palla vola dritta come un missile, ma non verso il secchio. No: fila dritta verso un pollaio, una piccola baracca di legno, vecchia e marcia, ma ancora molto popolosa. Crash.

Un’esplosione di piume e galline.

Il proprietario del pollaio, allertato dal fracasso, corre fuori di casa e grida: «Briganti! Assassini!».

Filiamo a casa ridendo come pazzi, ma quando papà lo scopre ci riporta indietro e ci costringe a chiedere scusa e a ricostruire l’intero pollaio.

Mio fratello abbozza una protesta: non è stato lui a calciare il pallone.

«Romario» gli sussurro.

«Bebeto» risponde lui.

E alla fine, sbuffando, mi aiuta.

A cena, mamma ci serve riso e fagioli. È una specialità che mangiamo spesso e che mi piace molto. Ho la testa nel piatto, quando lei dice: «Adriano».

Non la sollevo, nemmeno quando lei insiste: «Adriano, mi hai sentito?».

E poi aggiunge: «Papà lavora tanto…».

«Lo so, mamma» dico, masticando.

«Passa tutto il giorno nei campi…»

«Lo so, mamma.»

«Sei stato molto bravo a ricostruire quel pollaio. Usi bene le mani.»

Mi fermo di colpo. Intuisco qualcosa, ma ancora non capisco.

Papà ha lo sguardo colpevole. Si alza, scappa in cucina per prendere il budino che ha preparato lui stesso. Gli piace cucinare dolci. A noi piace divorarli.

La mamma continua a parlare: «Adriano… Tu non vai bene a scuola. Si vede che non ti piace studiare…».

Finalmente sorrido.

«No, non mi piace. Preferirei fare qualsiasi altra cosa!»

«Ne sei sicuro?»

«Certo, mamma.»

«Qualsiasi cosa?»

«Qualsiasi.»

«Allora da domani comincerai ad aiutare tuo padr...