![]()

![]()

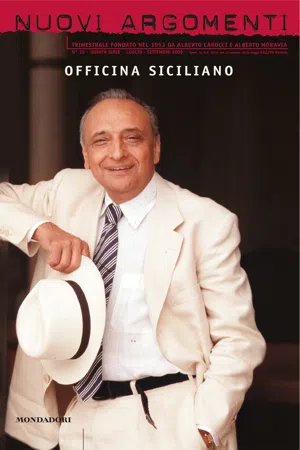

UN RAGAZZO

DI CINQUANTADUE ANNI

Eraldo Affinati

La prima volta che vidi il nome di Enzo Siciliano fu sui banchi di scuola, alla metà degli anni Settanta. Nella Guida al Novecento di Salvatore Guglielmino, edita da Principato, era compresa una ricostruzione della sua famosa polemica contro la neoavanguardia. Con l’istinto ribelle degli adolescenti, in una mia ideale scacchiera fantastica, non persi tempo a schierarmi subito contro di lui identificando la sua posizione come la più conservatrice.

Passarono sette anni. Nel 1982 comprai La voce di Otello, un libro in cui Enzo Siciliano raccoglieva alcuni saggi su scrittori italiani e stranieri. Nel capitolo “Il capitano Korzeniowski” lessi: «A sedici anni era andato a Marsiglia, partendo in treno verso il mare “come si può partire alla volta di un sogno”».

Le pagine dedicate a Joseph Conrad mi colpirono molto. In particolare la riflessione sul suicidio di Brierly, la cui oscura colpa non trovò mai il proprio riscatto, come invece accadde a Lord Jim, mi parve illuminante. Scrissi un articolo entusiasta che pubblicai sul “Giornale d’Italia”. Passarono altri quattro anni. Nel 1986 decisi di spedire alla redazione di “Nuovi Argomenti” alcuni versi. Enzo Siciliano mi telefonò subito dicendo che li avrebbe pubblicati sulla rivista. Così accadde, immediatamente dopo: il titolo della sezione era “Il Capitano”. Da quel momento diventammo amici. Io cominciai a collaborare a “Nuovi Argomenti”. Scrissi anche molti saggi della “Storia della letteratura italiana” da lui diretta per l’editore Curcio.

Adesso che Enzo è scomparso, mi piace ricordare un giorno che trascorremmo insieme. Doveva sbrigare qualche commissione. Mi chiese se avevo voglia di accompagnarlo. Accettai senza indugio. Non mi sembrò vero di poter affrontarlo direttamente, a tu per tu, come piace a me, senza schermi protettivi o fuorvianti. Perché sentii questo bisogno? Forse volevo capire quale fosse la reale consistenza del velo di malinconia che avevo intravisto in lui e mi sembrava potesse essere la radice di tutta la sua vita. Quel nodo inestricabile che, come scrittore, tentò di sciogliere in una specie di canto.

Ce ne andammo in automobile nel traffico romano, dalla Flaminia a Castel Sant’Angelo, dai Parioli a piazza Risorgimento, non so per quante ore. Il tempo era bello. La scarrozzata pareva non finire mai. E lui rideva, mi sembrava felice. Avevo portato con me il ritaglio dell’articolo sul “suo” Conrad che lesse avidamente. Di cosa parlammo? Sono passati vent’anni, eppure potrei ricostruire per filo e per segno gran parte dei nostri discorsi.

Dentro c’era Giovanni Verga, che non fu il verista di cui discettano i manuali scolastici, convenimmo entrambi, ma un lirico oggettivo, capace di edificare una macchina ritmica con pochi uguali nella tradizione italiana. Un posto di rilievo ebbe Silvio D’Arzo, sul quale mi ero laureato; Enzo mi stupì citando a memoria un’immagine presente nella Prefazione a Nostro lunedì: “Nei bar di via Veneto, davanti a un Johnny Walker e a un Black fecero la loro comparsa i giovani hemingwayani col chewingum”.

Poi spuntò Arthur Rimbaud, il cui Meridiano lui mi regalò qualche giorno dopo con la grande generosità che lo contraddistingueva. Nel momento in cui, sotto al Tribunale, diretto verso piazza Adriana, ruppi lo specchietto retrovisore destro, stavamo discutendo di William Faulkner che Enzo non amava pur sapendolo grande. Apro l’Urlo e il furore, aggiunse convinto, capisco che sono di fronte a un genio, eppure qualcosa mi sfugge, non entro in sintonia. Io lo guardavo negli occhi. Poi scattava il semaforo verde.

Non parlammo soltanto di scrittori. Molte parole le spendemmo nel confronto tra il quartiere di San Giovanni, come lo ricordava lui, quando da bambino ne percorreva le strade, e la sintesi che gliene feci io. Avrei voluto che mi dicesse di più su tante altre cose: ad esempio, sul padre carabiniere, su via Taranto, per comprendere l’origine della tensione espressiva che lo animava. Perché di questo fui subito certo: la sua passione letteraria era assoluta. Enzo possedeva un fiuto straordinario, una capacità rabdomantica, che lo spingeva ad attraversare lo spazio magnetico degli autori letti, antichi o contemporanei, segnalandone l’autenticità.

Quel giorno riconobbi anche con stupefazione la sua profonda ferita interiore: l’amarezza indistinta e una specie di misterioso tormento che lo faceva sentire spesso insoddisfatto, non capito, fuori posto. Io a quel tempo ero troppo giovane per non sentirmi sorpreso, quindi provai a consolarlo, gli dissi Enzo, cosa vuoi che sia la battuta di questo o quello, e lui invece mi confidò una frase indimenticabile: caro Eraldo, per me è tutto. Restai di sasso, sterzando verso casa. Tutto! È pazzesco, pensai. Ma non volli dirglielo perché, in fondo, mi resi conto, quell’ansia e quella fragilità, oltre a dipendere dalla sua natura, lo facevano restare un ragazzo. Un ragazzo di cinquantadue anni, quasi la mia età, adesso.

![]()

I NOSTRI CONCERTI

Alberto Arbasino

Caro Enzo, dopo il saluto nella parrocchia dei nostri arrivederci, l’ineluttabile Santa Maria del Popolo, già sentivo parecchio la tua mancanza ai concerti di Martha Argerich e di Alfred Brendel, a Lugano e a Ravenna. Fin da quando li ascoltammo ravvicinati, nei concerti beethoveniani diretti da Abbado coi Berliner, e si concludeva che lui sarà il sommo perfettino, mentre lei è un genio. Anche meritevole di feticismi e imitazioni illustri, come si è visto e ascoltato a Santa Cecilia fra altre pianiste di talento. E “valeva il viaggio”, spingersi fino a Bolzano per il suo trionfale Ravel post-Salisburgo (sempre con Abbado), anni fa.

A Lugano, però, lei si presentava nel madornale Concerto di ≠ostakovi∑ per piano e tromba e orchestra ove di solito trionfa Alexandr Toradze, un Ercole Energumeno della tastiera, ammirato con sbalordimento anche a Roma oltre che a San Pietroburgo diretto da Gergiev. E allora?

Qui a Lugano lo strumento di scena è un mega-gran-coda impressionante come le limousines nere con dieci finestrini dei divi del rock: dove e quando ne abbiamo mai visti, ci saremmo chiesti subito. E il suono è gigantesco, in una sala non enorme: tipo amplificatore. A questo punto si potevano fare commenti di tipo sportivo, come per le automobili: di che marca è? (Sul fianco, non si vedeva). E osando paragoni storici: come Benedetti Michelangeli esigeva dagli accordatori un suono magicamente soft, qui al contrario si punta su una preparazione altisonante. Così la magica furbona può lanciarsi in un super-Ravel addirittura violento, e (a costo di mancare un dialogo “alla pari” con la povera tromba sottomessa) vince a distanza i confronti con la potenza muscolare degli esecutori più “barbarici” o “sciti”.

Facendo gli sportivi per gioco, si criticano talvolta le formazioni in campo: guarda dove hanno schierato i secondi violini, stavolta tirano avanti i violoncelli, ma dove sono i contrabbassi nel Concerto di centoventi professori di Gadda, o quel timpanista di Soldati “posizionato” alto alto come in un celebre film di Hitchcok, all’Albert Hall...

Certo, quel pianoforte “Suv” era già lì nella prima parte, a Lugano, per un Concerto di Mozart risonante come un Rachmaninov di Hollywood. Ma in un’attigua Sinfonia Concertante per violino e viola, un duo madre-figlia da noi poco note, Dora e Nora Schwarzberg, eredi sensazionali della tradizione russo-ebraica del violino struggente che “deve far piangere”, applicava al Salisburghese un perfetto Strappalacrime che non è “decadentismo storico” ma “virtuosismo istituzionale” etnico e tecnico. Canonico.

Come ci saremmo divertiti, caro mio, poi di lì a Ravenna, patria di amici carissimi e di un’assurda calura estiva, al coraggioso festival di Cristina Muti, con un magnifico catalogo “alla F. M. Ricci” stavolta basato non sui mosaici sublimi, ma sugli stucchi e argenti barocchetti in città. Qui ecco il grande Brendel “cool” come al solito – malgrado il clima – e capace di rendere “cool” sia Haydn sia Mozart sia Schubert.

Qui vi vogliamo! Ti ricordi certi rigorosi concerti di Andràs Schiff, a Santa Cecilia, con due pianoforti disuguali in scena per le esecuzioni filologiche su strumenti coetanei alla composizione delle Sonate? C’erano competenti schiarimenti di esperti, circa i rapidi progressi tecnici nella manifattura pianofortistica, in quei decenni decisivi tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Otto. E non solo Mozart passa in fretta dal clavicembalo ai nuovi modelli (come quando i soliti sportivi trattano seriosamente degli sviluppi e messe a punto fra Alfa e Mercedes e Ferrari piuttosto che fra Steinway e Bòsendorf e Pleyel). Ma qui si ripropone l’eventuale big problem di Beethoven che continua a comporre già sordo per uno strumento “ideale” o atemporale però ormai più perfezionato, per gli esecutori e per il pubblico, di quelli della sua gioventù. Andando alla Villa di Mamiano, quando viveva ancora il nostro amico Luigi Magnani, ci mostrava nel grande salone, davanti al grande Goya, la “spinetta di Beethoven” (piccolissima) che quel Grande adoperava in concerto, in uno spazio viennese analogo, nel Palais Palffy. (Attualmente la spinetta pare un po’ accantonata, in margine alle esposizioni. E il Goya viaggia).

Ora, il rigorosissimo e razionalissimo Brendel, a Ravenna, omogeneizza col suo “tutto cool” autoreferenziale Haydn e Mozart e Shubert in una “unità di intenti” che a noi utenti profani può rammentare il nitore e il lindore di Muzio Clementi. Come del resto anche illustri cantanti e concertisti mettono il loro “cuore in man” perfino nel Rococò. Mentre invece qualche direttore insigne, dopo un’ora e più di smorfiose svogliatezze (contraccambiate dal pubblico: che palle, che palle...), si slancia in un paraponziponzipò finale per strappare ovazioni “da stadio”. (“Da banda dell’Areonautica”, dicevano i nonni moderni).

Lo strumento, da Haydn a Schubert, è un medesimo Steinway, eccellente. E col nostro amico Pier Paolo, nella sua Ravenna o altrove, si sarebbe parlato di omologazione? Già, ma chi decide se una sonata va eseguita su uno strumento “d’epoca”, oppure è stata concepita per un suono “astratto” e non storico? E se un genio come Sviatoslav Richter (osservano i saggi) pilota un medesimo “Yamaha” con un tocco ogni volta diverso? Ora, però, siccome il libro teorico di Brandel si intitola, da noi, Il velo dell’Ordine (Adelphi), gli ex-bambini educati in terre cattoliche istintivamente rammentano che lo si diceva delle cuginette che entravano nelle Agostiniane o nelle Benedettine. Mentre “il velo di Maya” si studiava a scuola, “M’hai rotto il velo” era una canzonaccia goliardica per futuri giuristi e dentisti, e Il velo dipinto solo un film con Greta Garbo e un romanzo di Somerset Maugham amati dalle vecchie zie, che dicevano “stendiamo un velo” quando una signora si comportava male.

Per Brendel, come già per Novalis, “il caos dell’inconscio deve rilucere attraverso il velo dell’ordine”, cioè il controllo del sentimento mediante la ragione e la forma. E allora, come in certe fresche serate a Sabaudia, qui si sarebbero intrecciate le citazioni, anche cantando: la Danza dei Sette Veli e la Monaca di Monza, il “velo candidissimo” sul nudo Amore del Foscolo e le innumerevoli rime velo-cielo in Dante... E di qui, apriti Cielo o Velo: Veli Bigi, Veli Puliti, il Velo sopra Berlino, il Velo è rosso, il Velo può attendere, Ve-la dipinge, ve-la figura, la vostra cieca credulità (La sonnambula)... E Sotto il velame di G. Pascoli? Brrr, direbbe C. Garboli.

A’ propos (come direbbe qui la nostra amica Inge), la cara piazza di Sabaudia, lungamente biasimatissima e poi rivalutata persino da Moravia, rivive clonata e omologa nel ravennate Palazzo De André (del 1990) per gli eventi più di massa. Come “Roberto Bolle and friends”, applaudito dal gran pubblico ma discusso dalle “vedove di Nureyev” perché troppo alto e con volto bello ma poco espressivo. In una felice epitome del neoclassicismo sommo di Stravinskij e Balanchine quale è l’Apollon Musagète, però, si può ricordare che Cocteau truccava appunto con lineamenti fissi le “statue umane” dei suoi film ispirati ai miti greci; e anche il grande Erik Bruhn tanti anni fa a Copenhagen, era un Apollo con occhi immobili e scatti del collo indimenticabili. Mentre i fans delle più favolose riviste di Wanda Osiris ricordano bene che i boys dovevano essere alti e belli.

Risulta imprudente aprire la serata col pas-de-deux del Corsaro, non avendo a disposizione divi paragonabili a Nureyev e Margot Fonteyen nei loro sensazionali debutti, anche a Roma: i bravi “Friends” non sono splendori, e certe coreografie aggrovigliate che ci parevano così moderne dieci o venti anni fa possono sembrare vetrine di moda progressiva ad Amsterdam o a Zurigo. Però Bolle (che non sta benissimo in calzamaglia) fa il più magnifico Schiavo Nudo mai visto nel leggendario ballo Excelsior, fin da quando fu ripreso da Pippo Crivelli e Giulio Coltellacci a un remoto Maggio Fiorentino (“remember?”) organizzato da Remigio Paone. Cose da Sheherazade coi russi migliori. Ma il “numero” forse più bello è il più nuovo: un assolo molto virtuosistico di Zenaida Yanowsky, coreografato a Londra da William Tuckett su musica di Monteverdi usata benissimo.

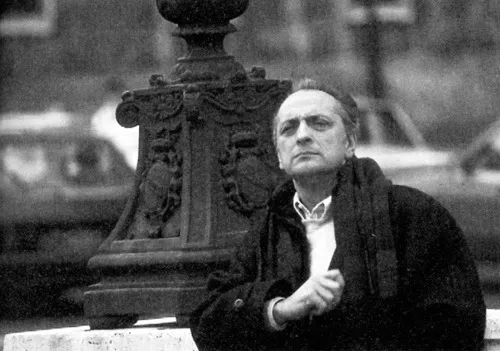

Sequenza fotografica tratta da “Era Moravia”, 2003 di Serafino Amato prodotto da Associazione Fondo Alberto Moravia

![]()

FRATELLO MAGGIORE

Andrea Barzini

Breve sequenza fotografica:

– Enzo avvolto in una trapunta gialla adagiato su un tavolo, siamo ad Alicudi, è una sera di ferragosto di un’estate anni Novanta, una festa in cui si fanno i tableaux vivants: il suo recita così: “cannolo…. siciliano” (Enzo si era prestato allo scherzo con il divertimento di un ragazzino…).

– 1968. Un appartamento affollato di adulti (per me che avevo quindici anni). Io ero con il mio primo amore e lei era molto più disinvolta di me, mi parlava sempre di Enzo e Flaminia e io ero ammirato e stupito di come lei potesse avere degli amici così più vecchi che non fossero i soliti “amici dei genitori”. E infatti era proprio così, con lei la coppia aveva un’amicizia da fratelli maggiori: quella sera la curiosità di Enzo si soffermò anche su di me, ricordo che aveva una giacca di velluto grigio scuro e una camicia colorata un po’ pop. Mi interrogò, ridacchiò alle mie risposte come un compagno di scuola di terza con uno di quarta ginnasio. Qualche giorno dopo mio padre (un paio di galassie più in là rispetto a dove vivevo io, la mia Vespa 50, le prime manifestazioni, e lei, con cui mi trastullavo per ore sul suo letto ascoltando i Beatles e i Vanilla Fudge) mi disse: “Enzo Siciliano mi ha detto che ti ha conosciuto…” Lo aveva incontrato al premio Strega. Ricordo che sentii una grande emozione. Ero stato riconosciuto. Per un adulto che ti riconosce a quindici anni andresti in capo al mondo.

– L’atrio della Rai, pochi mesi dopo che Enzo ne era stato fatto presidente. Ero di passaggio a Roma (in quel tempo vivevo a Los Angeles), andavo a un appuntamento col solito funzionario ed ero in coda per il passi. Mi sentii chiamare. Mi girai e c’era Enzo, circondato di gente, che si sbracciava verso di me. Io ho sempre avuto paura del potere improvviso, temo che la gente cambi e mi deluda, così, malgrado la confidenza, non l’avevo nemmeno chiamato, come in genere facevo, per annunciargli che ero a Roma. La nota di euforia da ragazzino che aveva nella voce e l’invito a raggiungerlo subito perché voleva assolutamente farmi vedere il suo studio mi rassicurarono e mi fecero sentire un po’ cretino...

La morte di Enzo mi ha trovato colpevolmente impreparato. Essere impreparati alla morte è fisiologico, ma la colpa bisognerebbe evitarla. L’avevo visto qualche sera prima, eravamo stati seduti amichevolmente insieme su un divano a chiacchierare, per la prima volta dopo anni, e l’espressione che aveva sul volto, il tono delle sue parole non mi avevano rassicurato. Non era la sua solita malinconia meridionale, non era il finto distacco denso di indignazione, o quel non rispondere che aveva lui quando la testa, stimolata da qualcosa che si era detto, lo spingeva di colpo da un’altra parte e si assentava. No. Ero andato via pensando che Enzo, per la prima volta da quando lo conoscevo, era davvero distaccato, quasi galleggiasse. E questo mi aveva tristemente allarmato. Dunque quando un amico mi disse “Hai saputo di Enzo?” al telefono quella sera, non ne fui stupito affatto. Ma ero impreparato perché fra noi c’erano ancora da saldare i conti di una piccola ruggine. Eravamo sul punto di sistemare la faccenda, Enzo stesso mi aveva mandato qualche segnale. La colpa del ritardo era solo mia, del mio orgoglio e delle distanze della vita che viviamo, il bric a brac del nostro quotidiano affanno.

Enzo viveva per la letteratura. Con annessi sottoteoremi riguardanti tutte le altre arti, il teatro, la musica, la pittura. Un suo discepolo (e uso la parola con qualche esitazione, ma questo era esattamente il rapporto che lui stabiliva con ognuno ...