![]()

Un ringraziamento particolare

a Anna, Attilio, Franco, Lilly

e a tutti i ragazzi di San Benedetto

di ieri e di oggi

![]()

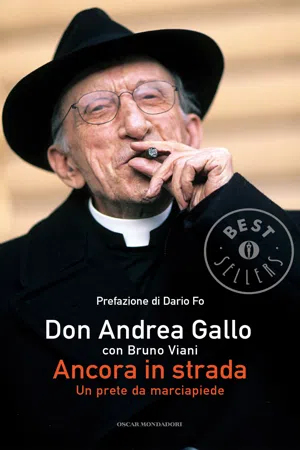

La stessa sera in cui finimmo l’intervista destinata a diventare il mio primo libro, mi chiamò la Lilly che è un po’ il mio angelo custode. «Il giornalista dice che, per il titolo, ha pensato a “Un prete da marciapiede”, vorrebbe sapere se mi va bene o se lo trovo offensivo...» Offensivo? Macché, era la fotografia della mia anima.

Perché il marciapiede, qualunque riferimento possa avere, io me lo sento dentro. Mi piace camminare per le strade della città fino alle periferie più estreme, senza fretta, guardando il mondo intorno a me e le persone che mi sfiorano. Il marciapiede è il luogo dell’incontro, lo è sempre stato: lo è ancor più oggi che sono passati dieci anni, magari cammino più lentamente ma, visto che ormai la mia faccia è conosciuta, tanti mi fermano, dai bambini ai migranti.

Alla mia età continuo a scambiare il giorno per la notte, non vado mai a dormire prima delle quattro del mattino e giro per la città a qualsiasi ora e, in tanti anni, non ho mai ricevuto un insulto, uno sgarbo, un’aggressività. I caruggi genovesi sono un marciapiede unico, un luogo senza automobili dove puoi sentire il rumore dei tuoi stessi passi. Sono stato recentemente al ghetto, il quartiere delle mie amiche trans che è nel cuore della città vecchia ma è considerato la periferia della periferia. Di notte, si diceva un tempo, girano solo ladri, prostitute e giornalisti. Io aggiungo: gira anche un vecchio prete.

L’altra notte alle tre, venivamo da una giornata di lavoro a Chivasso, qui fuori dalla comunità mi viene incontro un uomo sulla cinquantina, nel deserto di via San Benedetto.

Scusi, vorrei parlare. «Dimmi.» Ho parcheggiato l’auto sotto la lanterna, vorrei poter fare almeno una doccia. «Dove abiti?» Ad Asti. «Mica possiamo andare fino ad Asti...» Andiamo avanti così per un po’, senza un filo logico, ma lui a mano a mano si distende. Io sono sempre più perplesso: a volte mi fermano per strada, chiedono soldi. Lui no, non chiede niente. Finché allarga un sorriso: come sono contento di parlare... continuerei anche io, gli dico, ma ormai sono forse le tre e mezzo e fa pure freddo.

«Stai a sentire, vieni domani, questo portoncino di via San Benedetto 12 è sempre aperto per tutti.» Lui sembra non crederci, è felice e mi tende la mano. Ci salutiamo così, come due amici. Non l’ho mai più visto, chissà che fine ha fatto.

![]()

Un altra volta ero a Tolmezzo in Friuli. Uno che non ho mai visto prima si avvicina: don Gallo, dai che andiamo a bere, ti devo raccontare una cosa. Lo seguo all’interno di uno chalet e lo guardo negli occhi, può avere forse la mia età. Vedi, mi racconta, Tolmezzo nel 1914 era un paese in terra d’Austria, i vecchi raccontavano che italiani e austriaci vivevano in pace. Ma dopo lo scoppio della Grande Guerra la linea del fronte si era spostata fin qui. Ed erano arrivate le truppe italiane portando alcuni prigionieri, tra i quali c’erano anche alcuni ragazzi del borgo. Erano austriaci, ormai nostri nemici, e la legge marziale era severa: dovevano essere fucilati.

Un tenente, giovane come loro, stava preparando il plotone di esecuzione: tu, tu e tu. E tra i prescelti c’erano anche tre alpini del paese, erano cresciuti insieme a quelli che adesso erano dall’altra parte della barricata. Messi al muro in attesa di morire.

In quel momento, aspettando il segnale del “fuoco”, gli uni e gli altri si guardano negli occhi e si riconoscono.

Non c’è nemmeno il tempo di pensare, i tre vanno dal tenente: sor tenente, come facciano a uccidere i nostri amici?, gli chiedono. Ma quello si impunta: disubbidite a un ordine? Siete nel plotone di esecuzione e dovrete fare il vostro dovere, altrimenti finirete al muro anche voi.

Questo vecchietto che mi aveva fermato avrà avuto più di ottant’anni. Era lucidissimo. E raccontava come se fosse appena accaduta una storia che non aveva vissuto ma aveva sentito ripetere dai suoi genitori e dai suoi nonni. Una storia che rischiava di andare perduta. Quei ragazzi di Tolmezzo non se l’erano sentita di far fuoco contro i compagni di giochi di pochi anni prima. Ed erano finiti anche loro tra i fucilati.

Mi dice: erano ragazzi di qui, sono passati tanti anni. Vorrei che mettessero un cippo per ricordarli. Ma ho scritto a politici di qui, a ministri a Roma, niente. Magari tu puoi fare qualcosa... don Gallo, me la dai una mano?

Io non so se avrei il coraggio di affrontare il martirio come quei ragazzi. O come Salvo D’Acquisto che si offrì al suo posto per salvare un padre di famiglia dalla fucilazione. O come i primi cristiani. O come altri martiri, di tutti i tempi e di tutte le civiltà, che hanno pagato un tributo di sangue per aiutare gli altri o difendere le idee in cui credevano. Non lo so, ma se sono onesto devo dire di no: purtroppo, io quel coraggio non ce l’avrei.

![]()

Arrivano sempre, le minacce, così come le benedizioni. C’è quello che mi scrive da anni, la Lilly ormai riconosce i caratteri sulla busta: scritti con la vecchia “lettera 22” della Olivetti, tre o quattro righe con parole poco diverse e sempre lo stesso pensiero: maledetto don Gallo protettore di puttane e migranti, che Dio ti stramaledica e ti faccia precipitare all’inferno ammesso che il diavolo ti voglia accogliere. L’ultima ha fatto un po’ di scalpore: sono arrivato al limite, ti brucio la chiesa così vai all’inferno, diceva. Ma non è successo niente nemmeno questa volta. La chiesa è sempre lì e anche io.

Le minacce non mi sfiorano, se potessi rispondere a questa persona che pensa così spesso a me, glielo direi: perché non ci parliamo, una buona volta? Se ci incontriamo sul marciapiede, senza pregiudizi e guardandoci in faccia, magari ti offro anche un sigaro. E vedrai che, finalmente, ci potremo capire.

![]()

L’esame di coscienza farebbe bene a tutti, ma noi religiosi siamo tenuti a farlo quotidianamente. Io, l’esame di coscienza lo faccio camminando sul marciapiede, penso sia valido lo stesso. In strada vedi il povero, il disperato, la donnetta che ti parla in genovese. Il dialetto che parlavo da bambino in famiglia aiuta le confidenze, spesso è un lasciapassare per arrivare fino al cuore. È una fortuna poter parlare la lingua dei nostri padri.

Una volta si avvicina una vecchina e, in mezzo alla strada, mi confessa: don Gallo, io ho la pensione minima, tutti i mesi metto dieci euro a sant’Antonio nella sua chiesa.

«È una bella cosa» le dico e penso alla nostra piccola chiesa e a quante persone sono entrate nel corso dei secoli. Per pregare, riflettere, cercare un po’ di conforto. La statua di sant’Antonio è sulla sinistra, è il santo protettore degli umili. La tradizione del pane dei poveri è radicata in tanti paesi: si fanno piccole offerte nella cassetta del santo, sapendo che saranno destinate alle necessità dei più bisognosi.

Ma lei va avanti, parlando in genovese stretto: ho saputo che siete un po’ in difficoltà, mi dice, così ho deciso: d’ora in poi quei dieci euro io li do alla sua comunità.

Devo aver fatto una faccia perplessa, così lei mi prende per un braccio: «Non ti preoccupare, don Gallo, che poi a sant’Antonio glielo spiego io...».

![]()

A volte le cose le ripeto, come i vecchi. Ma cosa significa essere vecchi? Vent’anni fa, l’arcivescovo di Genova era il cardinale Giovanni Canestri che i ragazzi chiamavano John Basket. Era venuto in visita alla comunità e avevamo cenato al nostro ristorante La Lanterna. Dopo il caffè, ci fermiamo un attimo lì fuori dalla porta a respirare il fresco della sera. E lui mi fa un cenno: don Gallo, ascolta, tu e don Federico cominciate a essere vecchi... resto perplesso, sembra voler dire che possiamo morire da un momento all’altro. Dove vuol andare a parare? E va avanti: la vostra organizzazione deve avere basi solide, a certe cose bisogna pensare per tempo... Allora lo interrompo:

«Ho capito, i nostri uffici amministrativi sono proprio qui sopra, se vuole può controllare: io e don Federico non abbiamo nemmeno la firma sui conti in banca.» Lui tira fuori dalla tasca una busta, ci sono forse sei o settecentomila lire. Mi dice solo: tieni.

Un mese fa, una ragazza giovane, carina, mi dice: io frequento molti giovani, ma mi sono resa conto che la data di nascita non c’entra nulla, lei è più giovane di ogni altra persona che abbia mai incontrato.

Adesso ho passato gli ottant’anni da tempo, però in comunità sono “il vecio” da sempre. Il nome me lo diede la mamma di una nostra ospite, la Cilla, una ragazza che ora è a Santo Domingo. Quella donna chiamava la figlia da Verona e ogni sua telefonata finiva così: mi raccomando, ascolta il vecio...

Una volta un vecchio alpino mi ha spiegato: di fronte a una recluta, l’alpino che è già in servizio da qualche tempo è “il vecio” anche se magari ha solo trent’anni. Così se qualcuno mi dice che non sono vecchio, sono solo anziano, mi fa ridere: non ha senso, non si parla mica di una malattia e la carta d’identità non si può cambiare. E allora ripeto le parole della mamma di Cilla: ascolta il vecio...

![]()

La strada che porta in direzione della verità è faticosa, in salita. Bisogna cercarla tutti insieme senza arroganza. Ed è una ricerca continua nel corso della quale è necessario mettersi sempre in discussione. Chi siamo noi per pretendere di avere delle certezze? Ogni cristiano è impegnato a cercare e riconoscere i valori e l’etica anche negli altri. Io provo a farlo. E anche in questo, me ne rendo conto, camminare lentamente per strada è un grande aiuto.

So bene che chiunque incontro, anche se viene da lontano e magari ha un aspetto dimesso o poco rassicurante, ha una sua cultura, un suo passato e sue personalissime esperienze che lo hanno portato a diventare quello che è. E, se ha idee diverse dalle mie su qualsiasi cosa, mi costringe a riflettere: può aver ragione lui, è possibile che sia io a essere in errore.

![]()

Mia mamma Maria Tomasina era nata nel 1895 e non aveva avuto la possibilità di studiare, si era fermata alla terza elementare come tanti ai suoi tempi. Ma aveva una grande virtù che non si impara sui libri: era una saggia e quando era tempo di elezioni era sempre la prima ad andare al seggio, dove ultimamente era sempre la più vecchia. Quel giorno si vestiva sempre a festa, perché esprimere la propria volontà col voto era una cosa importantissima. Una volta uno scrutatore mi aveva fatto cenno: don Gallo, se le fa piacere può entrare insieme a lei... E io: non posso, è lei che non vuole.

Qualche tempo fa ho incontrato Serge Latouche, il grande economista e filosofo francese che si propone come il nemico del consumismo. Nei suoi libri parla di una società che inquina e rovina il pianeta che ci ospita, perché vive sopra le sue possibilità e si comporta come se non ci dovesse essere un domani. Latouche mi parlava di tutto questo con grande forza di persuasione, io ascoltavo. E più ascoltavo più realizzavo che quelle cose erano il frutto della saggezza del passato. E non avevo potuto fare a meno di dirlo. «È vero, molti problemi del mondo si possono risolvere eliminando tanti sprechi. Lo sosteneva già mia mamma...»

Ancora adesso che ho più di ottant’anni, posso dire di essere stato un figlio fortunato. Perché mia madre ha vissuto quasi cent’anni, nel suo appartamento a Certosa, quartiere del nostro ponente genovese. Era orgogliosa della sua autonomia ed è stata indipendente fin quasi all’ultimo giorno. Era capace di delicatezze estreme, ma anche di prendere la vita con ironia.

Sì, sapeva essere ironica e autoironica e così io, a volte, mi divertivo a sobillarla un po’ per vedere le sue reazioni. Una volta, per provocarla, ho iniziato a sospirare: «Adesso ci mancano tutti ’sti marocchini che arrivano con i barconi...». Lei, che avrà già avuto novant’anni, sta zitta per un po’, poi sbotta: tu che hai studiato greco e latino, me lo dici da dove viene questa gente? Rispondo: «Mamma, non farmi fare l’indovino». E lei: te lo dico io: viene da lontano.

E poi, dopo un altro minuto di silenzio, riprende incalzando come un ritornello: tu che hai studiato greco e latino, me lo dici perché vengono? «Dimmelo tu...» Vengono perché hanno fame, risponde.

Mi viene da sorridere, ma rimango serissimo. «Ma mamma, ne abbiamo già tanti noi di poveri, lo vedi quanti vengono a bussare a questa porta. Che ci possiamo fare se ne vengono ancora?»

Mamma viveva con la pensione di reversibilità di mio padre ferroviere. Mica una cosa da ricchi, era già tanto se arrivava a fine mese. Eppure continua: noi siamo garantiti, mi dice, e siamo cristiani: se qualcuno ha bisogno dobbiamo aiutarlo senza esitazione, poi la logistica si affronta... «Mamma, ma cosa dici? Cosa è questa logistica? Disoccupati, barboni, ne abbiamo già tanti noi...» E lei, facendo segno di “no” col dito indice della mano destra: basta che evitiamo lo spreco... eccolo lì, il pensiero di Serge Latouche enunciato senza un’elaborazione filosofica razionale, ma così immediato.

L’altra caratteristica che ancora adesso mi commuove, pensando a mia mamma, è la sua delicatezza. A volte capitava che questo figlio degenere non si facesse vivo con sua madre per qualche giorno: allora era lei che telefonava in comunità: pronto, sono la mamma di don Gallo. E chi rispondeva si metteva subito sull’attenti: oh signora, glielo chiamiamo subito... Lei, immancabilmente, faceva un passo indietro: aspetti un attimo, se mio figlio è a colloquio non disturbatelo. Le persone che chiedono il suo aiuto devono essere rispettate. Ditegli solo che a Certosa ha ancora una mamma...

Quando qualcuno irrompe nel mio ufficio spalancando la porta, magari senza nemmeno bussare o guardare se dentro ci sono persone, lo ripeto sempre: ricordatevi di mia mamma Tomasina.

![]()

Io cerco sempre di pensare in positivo, ma a volte è difficile. Se penso ai politici che vedo oggi in televisione, non importa se al governo o all’opposizione, se di destra o di sinistra, cosa posso dire? La classe politica è peggiorata, trent’anni fa si sottolineava che la vera autorità deve essere al servizio del bene comune. Oggi al bene comune non pensa più nessuno, sicuramente non è l’obiettivo prioritario, viene dopo gli interessi particolari, i giochi di potere, i personalismi. Prevalgono gli operatori della paura. E ogni azione è compiuta pensando alle elezioni che verranno, alla prossima campagna elettorale, al consenso che si può guadagnare o perdere compiendo una scelta, ai posti di potere che si potranno ottenere. E tutto questo sia a livello governativo sia ai piani più bassi del sottogoverno e delle amministrazioni locali. Il problema è solo quello: sta per arrivare la scadenza del mio mandato, dove mi colloco per non perdere il posto?

![]()

Mi hanno chiesto: don Gallo, dì qualcosa di sinistra almeno tu che sei un prete, altrimenti non lo fa più nessuno. La mia risposta è solo questa: pensate al bene comune. Questo un sacerdote può e deve dirlo senza sentirsi accusato di rubare il mestiere ai politici. E i precedenti illustri non mancano, penso a persone più importanti di questo povero prete. Ho avuto la fortuna di conoscere don Milani: a chi gli chiedeva cos’è la politica, lui diceva che è uscire tutti insieme dai problemi partendo dagli ultimi. E si chiedeva: come è possibile pensare che sia giusto fare parti uguali, nell’illusione di essere onesti, tra persone e situazioni diseguali?

Io vengo spesso presentato come un prete rosso, comunista. Adesso che ho passato gli ottant’anni posso serenamente dire che anche la destra ha grandi valori, a cominciare dai principi liberali. La sinistra, nella scala delle priorità, mette in cima valori diversi. E tutti possono insegnare qualcosa agli altri.

Se mi chiedono: don Gallo, lei è comunista? Io dico semplicemente che non lo sono. Ma la scomunica ai comunisti all’indomani della guerra è stata male interpretata e male applicata. Il testo latino diceva che erano colpiti quelli che abbracciavano nella sua piena sostanza il materialismo ateo. Invece tanti padri di famiglia, in quei giorni, si sentivano in colpa solo per aver votato Pci. No, il problema non è la croce che si mette sul simbolo della scheda elettorale.

E si ritorna, inevitabilmente, al mio marciapiede. A chi incontro per strada non chiedo se è di destra o di sinistra, se è gay o eterosessuale, se ha studiato o no. A qualcuno potrò magari insegnare l’italiano, loro mi insegnano la vita.

![]()

Il qualunquismo è sbagliato, la classe politica siamo noi che la votiamo. E il consumismo figlio degli anni Ottanta è l’antivangelo più terribile: ci alziamo al mattino e pensiamo solo a quello che ci è dovuto. Io sono sempre pronto a scendere in strada per le battaglie che ritengo giuste, ma i comitati spontanei non nascono mai in difesa, sono sempre contro qualc...