![]()

Oggi Guido trova occupato il suo posto vicino al muretto, dietro l’edificio dove ha sede la Gemina Editrice. Non è proprio suo il posto, ma di solito lo trova libero, perché nessuno immagina che ci sia ancora spazio oltre la fila di cassonetti a ridosso della griglia di ferro zincato. O forse nessuno vuole mettere l’auto in quello che pare sia l’angolo dell’immondizia. Oggi, però, c’è un furgone. Perciò deve cercarsi un altro parcheggio, che trova abbastanza distante, e farsi un pezzo di strada a piedi con la cartella di cuoio in una mano e la borsa di tela appesantita da un grosso dattiloscritto nell’altra.

All’ingresso dell’appartamento dove lavorano i due dipendenti della Gemina, Roberto e Lucia, e il loro capo, Gianluca Fabris, c’è un tavolo per la distribuzione della posta, divisa in contenitori con i nomi di ognuno. Guido vi getta sempre un occhio passando. Quando entra nella sua stanzetta, che ha un’unica finestra, una libreria a vista e un tavolo, Guido ha due ragioni per essere contrariato: una, che gli è quasi passata, è quel piccolo contrattempo al parcheggio; la seconda riguarda il nome del mittente su un pacco spedito via posta ordinaria, che ha tutta l’aria di contenere una risma di fogli A4, e questo significa la proposta di un libro. C’è scritto: “Spedisce Sergio Casagrande”.

Sono le dieci di mattina, e Guido – dopo aver infilato il plico, con un gesto brusco, nello scaffale – non rinuncia alle sue abitudini, che prevedono l’apertura della posta, mentre avvia il pc, e la telefonata alla moglie che il giovedì ha il giorno libero a scuola e ha raggiunto già da un po’ la casa dei genitori. Guido si informa sulla loro salute. Chiede se c’è bisogno di comprare qualcosa. Si accorda con lei, che si chiama Ilaria, sull’ora del pranzo, per concludere che è meglio se mangia un panino fuori. Durante la conversazione, mentre è lui che sta parlando, fa una pausa piuttosto lunga, forse vuole raccontarle del plico spedito da Sergio Casagrande. Non lo fa. Dopo la pausa parla di un paio di scarponi che è il momento di buttare, come se fosse stato quello il motivo dell’esitazione.

Anche Guido lavora come insegnante, ma solo due giorni alla settimana, ha il cosiddetto part-time, perché il lavoro di consulente per la Gemina è diventato sempre più impegnativo, e anche remunerativo: ha indovinato un’infilata di uscite negli ultimi tre anni, che hanno permesso alla casa editrice di crescere e a lui di ottenere un certo credito come editor, anche se non è ben sicuro di sapere che cosa significhi “fare l’editor”: quando ha scelto un libro per la pubblicazione, prima di presentarlo a Fabris con una scheda in cui racconta i motivi del suo parere positivo, gli capita di dare qualche consiglio all’autore. Tutto qua. Non ha mai pensato che un brutto libro potesse migliorare più di tanto, anche quando capiva che c’era una buona idea, oppure che l’argomento poteva interessare il pubblico.

Guido va in casa editrice il martedì e il giovedì, gli altri giorni, se non insegna o dopo le ore di scuola, lavora a casa. La scuola è un peso leggero, e per di più, dopo trent’anni dietro la cattedra, non ha più bisogno di passare delle ore a preparare le lezioni. Se non fosse per le riunioni, che si riducono spesso a esasperanti sedute di autocoscienza (il part-time, in questo caso, non prevede sconti), sarebbe quasi tutta ricreazione.

Adesso sta guardando lo schermo del computer ma di certo pensa a qualcos’altro, perché le mani sono ferme sopra il tavolo e sul display appare soltanto una scacchiera di icone colorate. Guido forse sta provando a riassumere la sua vita: una casa confortevole, tante difficoltà superate (e, ora, un certo agio economico), le passioni non trascurate, una moglie forte, vivace, una figlia – Milena – che studia all’università e non ha mai dato preoccupazioni, una... ma ecco che si alza e prende in mano il plico, legge: “Spedisce Sergio Casagrande”. Lo riappoggia sul tavolo, arricciando il labbro superiore in una specie di smorfia.

Il metodo di Guido, come editor, si riduce a uno schema abbastanza semplice. Per ogni nuova proposta il rituale è lo stesso. Prima ancora di iniziare a leggere apre un file a doppia pagina. Da un lato descrive il libro e lo commenta, dall’altro annota tutte le osservazioni personali o suggestioni che gli vengono in mente. Nel documento che ha appena creato e intitolato Casagrande, scrive: “Sergio Casagrande uno scrittore. Pure lui. Si accomodi. Pensa che gli devo qualcosa? Non ha immaginato che poteva pure fare una telefonata? Così come ha trovato l’indirizzo, trovava anche il numero di telefono. Forse ha pensato che questo è un modo neutro di farmi pervenire ciò che ha scritto – e invece no, l’ha mandato a me. Sarebbe neutro se non fossi io, se non fosse lui. Così invece è solo sbagliato”.

Guido chiude il nuovo file e apre quello sul quale sta lavorando da qualche giorno. Prende dalla borsa di tela una risma di fogli, la divide dove c’è un cartoncino blu e inizia a leggere dal punto in cui era rimasto. Ogni tanto scrive qualcosa su un lato o sull’altro del documento elettronico.

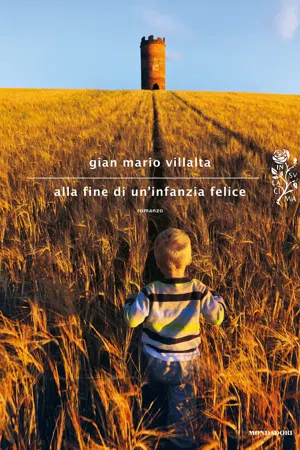

Sono le dodici e venti quando Guido infila il cartoncino blu e ricompone la risma di fogli. Apre il file Casagrande. Si alza, afferra il plico e lacera la busta. Posa il dattiloscritto sul tavolo al posto di quello precedente. A sinistra scrive: “Sergio Casagrande. Alla fine di un’infanzia felice. Romanzo”. Accenna un sorrisino. Sulla pagina di destra scrive: “Allora è proprio un romanzo. Bene. Dopo tutto il daffare che si è dato per ottenere successo con la pubblicità, adesso ha scritto un romanzo. Perché? L’ha ottenuto, il successo, mi pare, ce l’ha fatta, perché questa mania di scrivere romanzi? Neanche un biglietto con due righe di presentazione, un saluto, niente”.

Guido scorre i fogli avanti e indietro, controlla l’indice, annota a sinistra: “Titolo pretenzioso. Anche quelli dei quattro capitoli: La faccia di un passante (e che è, Baudelaire?!), L’affare del fieno, Intimità, L’inseguimento – vuol fare letteratura, il nostro autore, sembra pieno di intenzioni serie. E complicate. Non è un giallo, questo è sicuro”.

Legge una mezza pagina, sfogliando, ora qui ora là, per qualche minuto. Poi comincia a leggere dall’inizio.

La faccia di un passante

Mercoledì mattina ho visto Guido. Non posso dire che l’ho riconosciuto. Quando il suo sguardo ha incrociato il mio, ho sentito un vuoto nel respiro. Sul momento, dopo quarant’anni, anzi trentanove, non sono riuscito a trovare alcuna relazione tra l’aspetto di quell’uomo e l’immagine di Guido che ho dovuto sforzarmi di richiamare alla mente.

Rare volte, da allora, ho voluto ricordarmi di lui, ed è stato molto tempo fa.

L’avessi visto arrivare, non credo che mi sarei soffermato a esaminarlo. Un abito chiaro, la faccia di un passante, niente di più. È stato davvero un caso: quello sguardo sparato nel mio, senza preavviso, senza vedere la corporatura, senza il tempo di scorgere una fisionomia.

Stavo seduto all’aperto, con un bicchiere d’acqua e un caffè. La piazza era più animata del solito, per il giorno di mercato e soprattutto per la splendida mattinata, dopo settimane che non smetteva di piovere. Ritardavo il momento di rientrare al lavoro, sebbene avessi parecchio da fare. Guardavo in lontananza la cornice di neve ancora scintillante sugli orli delle montagne.

Da qualche mese ho un lavoro nuovo, anzi, il lavoro è sempre lo stesso: ho solo cambiato il modo di lavorare. Anche i colleghi degli altri studi li avevo già conosciuti in diverse occasioni. Non siamo in molti a occuparci di pubblicità in questa regione, non al di sopra del piccolo artigianato, intendo dire. Mi sono trasferito da Udine, dove non volevo più abitare, con l’idea che in un certo senso tornavo a casa. In passato ho vissuto per molto tempo in un paese qui vicino. Ma dopo tutti questi mesi non ho ancora un bar preferito. Faccio fatica ad acquisire nuove abitudini, soprattutto. Per molto tempo, quando ancora abitavo a Udine, mi ero persuaso che la solitudine potesse offrire un rimedio per la mia antica difficoltà a mantenere legami con le persone. Per un certo periodo, almeno, perché avevo scoperto che questa mia incapacità faceva del male. Non un rimedio definitivo, ma una specie di terapia che non avevo mai provato. Una solitudine coscientemente coltivata, finché non mi si fosse rivelato il bisogno di cercare qualcuno, anzi, di accoglierlo, finalmente, senza riserve. Ma non è facile.

L’azzurro delle cime appuntite e l’azzurro del cielo erano proprio uguali. Li divideva una corona di luce, un riflesso sfolgorante della neve caduta nei giorni precedenti, che certo si andava sciogliendo. Sapevo cosa c’era lassù. Conosco la strada che s’inerpica veloce, le pareti di roccia e i pascoli magri. L’umidità fonda dei boschi. Una mezz’ora, per arrivarci con l’auto. Ma non desideravo raggiungere quei luoghi e poi scarpinare per un sentiero fino ai costoni ancora candidi – nonostante la stagione avanzata – nel riverbero accecante. Non era andare lassù che mi attraeva. Cosa voleva da me quella neve non riuscivo a spiegarmelo, né a che cosa rispondeva segretamente tutto il mio corpo.

Quelle montagne, quel cielo, così vicini e nitidi, parevano l’inganno di un fondale artificioso, una gigantesca immagine digitale incastonata tra le due ali di palazzi del corso, nel punto dove culmina la salita e si restringe la prospettiva. Era un disegno talmente limpido da chiedersi se fosse stato eseguito per diffondere un senso di elevazione e di purezza assolute a ogni ora del giorno. Da un momento all’altro quello che stavo guardando si sarebbe potuto rivelare una specie di Gardaland o di Las Vegas, e tutto ciò che mi stava intorno sarebbe diventato così clamorosamente falso da indurmi a pensare che la terra, il cielo, le città e i paesi non sono altro che una messinscena per le nostre paure e i nostri desideri. Anche i passanti che interrompevano la visione, a ondate lente e frequenti, con i colori che la moda quest’anno vuole accesi, nel sole già caldo di fine maggio, sembravano comandati per dare all’insieme un significato che non riuscivo a comprendere.

Mi sono reso conto che stavo ragionando come uno spettatore inghiottito dall’opera di un videoartista. Me ne ricordo bene, perché in quel momento, assorbito da questa constatazione, mi è venuto da ridere, così, senza riuscire a trattenermi, perché è arrivato un altro pensiero a sferzarmi, un’altra voce, come mi accade spesso, chiedendomi se occorreva proprio arrovellarsi su quelle cazzate pur di restare fuori qualche minuto di più.

Poi ho sorriso veramente, perché mi sono ricordato di quando mia madre faceva “scoppiare il palloncino”. Diceva: «Pam!», fingendo di tenere stretto tra l’indice e il pollice un ago per bucare l’invisibile palloncino al quale ero appeso. Mi succedeva, a volte, di restare “appeso al palloncino”, come diceva lei, e di volare via con i pensieri. Mia madre diceva “palloncino” in italiano, perché non c’era la parola in dialetto. Quando voleva, sapeva parlare l’italiano bene. Nessuno si accorgeva che non vivevamo in città. Esclamava: «Pam! È scoppiato il palloncino...», per farmi scendere giù dai pensieri che salivano chissà dove e riportarmi a terra. Più che uno scoppio, quel “Pam!” sembrava un bacio. Perché la voce era delicata. Anche i gesti erano delicati. E sorrideva. Era sempre allegra, mia madre. Era giovane. È stato così per un tempo indefinito. Prima di diventare più grossa, per resistere meglio al peso del risentimento verso la vita, quel peso che le ha tirato giù le guance e piegato le labbra, mia madre è stata allegra per molto tempo. E delicata nei gesti, nella voce, come nessun’altra donna che conoscevo. Stavo sorridendo per questo, perché mi ero fatto “scoppiare il palloncino” da me, questa volta, con un’altra voce, diversa da quella che mi portava via nei pensieri, una voce ironica, piatta, che mi richiamava alla campagna comunale per il risparmio dell’acqua, ancora priva di un pay-off accettabile.

Proprio allora ho cercato lo sguardo delle persone che sfilavano a un metro dal tavolino dov’ero seduto, per vedere se qualcuno mi aveva sorpreso a ridere da solo come uno scemo. E ho incontrato i suoi occhi. Anche lui mi ha guardato. Già stavo prorompendo in un richiamo, già mi stavo alzando, ma qualcosa mi ha chiuso la gola, mi ha bloccato sulla sedia e mi ha imposto di stare fermo, come accade a certi animali, come accade da bambini, quando restare immobili e far tacere ogni pensiero è l’ultima difesa.

Soltanto dopo che l’uomo è scomparso, diluito nella folla, cancellato dal muro all’angolo, è arrivato quel movimento nella memoria, come di un corpo sommerso che riaffiora, la spinta così forte che pare balzare fuori, non saprei dire diversamente. E insieme un’assoluta certezza, da subito. Avevo visto i capelli bianchi, la giacca – forse una sahariana – color sabbia, e un bastone, mi pareva, o comunque una gamba che appoggiava male, niente che potesse riportarmi all’immagine che ricordavo di Guido. La certezza non era in quello che avevo visto, ma nel venire denudato da un flusso di immagini che non mi appartenevano più. Ero io – certo che ero io! – in quei pensieri, ma non lo ero più da così tanto tempo che ora, mentre mi riconoscevo, mi sentivo smentito, cancellato dentro me stesso in qualche altra parte che non potevo raggiungere. Cercavo un riscontro, una prova. Cercavo, senza sapere bene che cosa, una verifica che non trovavo, con un affanno senza motivo. Poi ho capito che cosa cercavo e perché non riuscivo a trovare l’immagine dell’ultima volta che avevo visto Guido.

Non c’era stato un vero ultimo incontro, anzi, non ci guardavamo più tanto negli occhi dal giorno del funerale. Se mi trovavo vicino a lui, era solo perché l’avevo visto troppo tardi per evitarlo, e perché neanche lui s’era accorto di me. Fingevamo la spontaneità di prima. Ci fermavamo qualche istante a parlare, non potevamo fare diversamente, frasi inutili, sicure, buone per scansare qualsiasi discorso, dette di fretta, perché non avevamo il coraggio di ignorarci apertamente. Infine, quando ero andato per salutarlo, prima di partire – e la casa era già svuotata e il camion con i mobili e tutto quello che ci potevamo ficcare dentro era già in viaggio –, non si era fatto trovare. Ero stato lì una prima volta a metà mattina. Avevo lasciato detto a sua madre che sarei tornato per l’una. Allora lui era un ragazzo che si radeva già e possedeva un motorino Caballero da cross, con il serbatoio rosso, che era uguale a una vera moto. E io? Avevo dodici anni. Non ero più un bambino.

![]()

Il primo capitolo del romanzo, La faccia di un passante, finisce qui. Una pagina bianca interrompe la lettura e poi la seguente annuncia il capitolo successivo.

Durante questo tempo, Guido ha sbuffato un paio di volte, un’altra volta si è allontanato dalla pagina che aveva in mano, più di una volta si è sistemato sulla sedia come per rimediare a un disagio. Se si sofferma su una riga, o quando distoglie lo sguardo e fissa la finestra, Guido si sfiora la guancia con l’indice.

“Scrive difficile” ha annotato Guido, nel corso della lettura, “anche se le sequenze sono ben scandite. Però scrive bene. Riesce a creare una certa aspettativa. Forse alcune descrizioni sono troppo ‘poetiche’.” E più avanti: “Autobiografia? E perché?”, poi, alla fine: “Non è un vero capitolo, il primo, ma una specie di premessa: il narratore vuole farsi conoscere, si presenta come un personaggio. L’altro, Guido, che riappare dopo quarantun anni... perché l’apparizione è così sconvolgente? Cosa dobbiamo aspettarci, se non un episodio lontano e tremendo, che il nostro narratore-protagonista ha voluto cancellare insieme all’esistenza di questo Guido?”.

Sulla pagina a destra Guido ha scritto: “È vero? Non ricordo. Mi sono fatto male, questo sì, una distorsione, in montagna. Era la primavera di due anni fa. Giravo con un tutore. È vero invece che allora, quarant’anni fa, ti ho cercato io, e tu non ti sei fatto trovare”. Poi: “La solita madre, va bene, non se ne può più. Come se sapesse davvero qualcosa di sua madre. Non ha mai capito niente. Basta che non mi tiri dentro in una storia di risarcimento affettivo. Una restituzione: mi incrocia per strada e pensa che sono la persona giusta per fargli venire in mente la sua vita passata, poi attraverso i ricordi recupera la figura della madre che aveva trascurato. Sai la novità. E perché mettere in mezzo me? Soprattutto, dopo che mi ha messo in mezzo, pensa che sia proprio io il lettore ideale per un giudizio obiettivo?”.

Nonostante queste caustiche righe, Guido riscorre le poche pagine con attenzione. Annota ancora a destra: “Scrive difficile. Però non lo immaginavo così, oggi, Sergio, uno che scrive in questo modo. Chissà come parla. Chissà se ha questa voce”.

Poco prima dell’una Guido guarda l’orologio e fa una telefonata. Il telefono squilla nella stanza accanto. Si mette il giaccone e la sciarpa. In corridoio incontra Fabris, parlano di un libro che sta uscendo in quei giorni. Guido accenna anche al dattiloscritto che sta leggendo, dice che se riesce a finire il lavoro per la settimana successiva si potrebbe pensare a una pubblicazione a inizio estate. Se regge fino in fondo, aggiunge. Non fa menzione del romanzo che ha trovato nella posta. D’altra parte, la Gemina di romanzi non ne pubblica molti, cinque o sei l’anno, e tutti su temi di interesse giornalistico: delitti famigliari, corruzione, cucina.

Gianluca Fabris ha dei grandi baffi fuori moda e gli occhi spiritati, una storia di editore locale sempre sul punto di chiudere baracca, che finalmente indovina per tempo alcuni argomenti, diventati poi di richiamo: la montagna, la bicicletta, le memorie contadine. Ha pubblicato il primo libro di alpinismo di Guido, anzi, l’ha quasi costretto a scriverlo. Dai colloqui e dalle discussioni su questo primo libro, e soprattutto dal buon esito delle vendite, è venuto fuori un rapporto di confidenza e di fiducia. Così, quando Guido gli ha proposto il libro di un conoscente, Fabris lo ha pubblicato. Anche una seconda proposta è stata accolta. I due libri hanno incontrato il favore della stampa locale, l’interesse del pubblico. Uno è stato anche recensito da due quotidiani nazionali. A quel punto è venuta la proposta di collaborazione: Guido ha accettato, con mille riserve, dicendo che non sapeva se sarebbe stato in grado di portare avanti un impegno del genere. Poi si è appassionato, e ha avuto fortuna: le stanze di Roberto e di Lucia hanno due finestre (quella di Fabris tre) ma Guido, pur con una finestra sola, rappresenta l’elemento più necessario per la buona sorte – e il fatturato – di Gemina. Nonostante sia consapevole di tutto ciò, e forse proprio per questo, Guido si comporta sempre come il primo giorno, un “editor per caso”, che propone i titoli con discrezione, legge tutto quello che arriva in casa editrice, e pare sempre sul punto di andarsene.

Quel giovedì, quando torna in ufficio, si rimette a lavorare al libro che sta editando. Al momento di andare via, nel tardo pomeriggio, prende in mano lo scritto di Casagrande per metterlo nella borsa, ma poi lo lascia nello scaffale.

Il giorno dopo è di nuovo in ufficio, anche se non dovrebbe.

Dovrebbe essere a casa a lavorare all’altro libro, la moglie a scuola, la figlia a Padova, una tazza di caffè sul tavolo. Ha mentito, quando Roberto gli ha chiesto come mai si trova lì, dicendo che aveva dimenticato d...