![]()

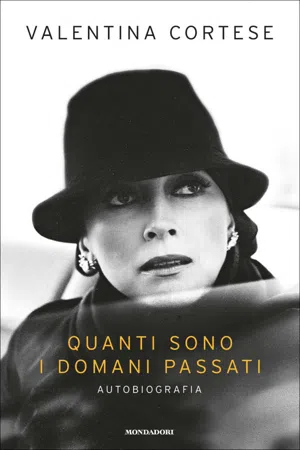

Valentina Cortese

QUANTI SONO

I DOMANI PASSATI

Autobiografia

a cura di Enrico Rotelli

![]()

![]()

Raggomitolata in un fiocco di neve sono nata a Milano, il primo gennaio, nell’ora del tramonto. Dopo una lunga discesa dal cielo, scivolai in un camino e giù mi trovai tra le braccia amorevoli e dolci di una contadina lombarda che mi diede subito un po’ del suo latte, e ne volli ancora e ancora... poi mi coprì con una calda coperta di lana... ma pungeva!

Mi hanno battezzata il mattino dopo nella chiesa di San Gioachimo a Porta Nuova. Faceva talmente freddo che alcune gocce d’acqua mi si sono congelate sulla fronte formando piccoli cristalli di ghiaccio. Nell’asciugarmela, dalla cuffietta si intravidero dei piccoli riccioli d’oro.

Mi chiamarono con tanti nomi: Valentina, Elena, Massimiliana, Maria – Dio quanti! –, ma a me bastava essere chiamata Valucc.

Questa brava contadina che avrei imparato a chiamare “mamma Rina” disse a mia madre che si sarebbe presa cura di me e poi mi portò di corsa su un carretto di legno coperto di neve guidato da suo marito, e tirato da una cavalla bianca e buona più morta che viva, fino alla loro povera dimora di Agnadello, vicino a Cremona.

“Ma la mia vera mamma dov’è?”

“La tua vera mamma, dopo averti posata tra le mie braccia, si è richiusa velocemente nel suo fiocco di neve ed è fuggita lontano lontano aiutata dal vento, complice del suo segreto d’amore. Un segreto d’amore che nessuno doveva conoscere. Nessuno doveva sapere che lei era la tua mamma.”

“Che bella la parola ‘amore’. Ma... mamma Rina, cosa sono queste goccioline d’acqua che mi scendono dagli occhi?”

“Dolore.”

La campagna di Agnadello e di Rivolta

Passai l’infanzia tra quelle persone meravigliose e fiere che sono i contadini della Lombardia. Sono stati anni indimenticabili e determinanti per me: mi hanno insegnato a camminare nella vita, è con loro che il mio carattere si è plasmato. Non ho mai dimenticato la loro verità, i loro valori e la loro grande umanità. Il lato più genuino del mio carattere viene da lì, da quell’infanzia povera ma calda.

Mamma Rina allattava me e la sua bambina di nome Uliva. Poi venne un altro figlio: Luigino. Papà Giuseppe, il marito, faceva il falegname e ha tirato su me e i suoi due figli con quel poco denaro che guadagnava e soprattutto con la ricchezza dell’amore.

Mia madre avrà di certo pensato al mio mantenimento, ma era troppo giovane per accudire una figlia: si era appena diplomata al Conservatorio in pianoforte e stava tentando di affermarsi. In sette anni venne a trovarmi solo due volte: quando avevo un anno e quando ne ho avuti tre. Mi dicevano che era la zia Olga, una signora molto bella che però sentivo essere molto diversa dalle persone con cui ero abituata a vivere. Arrivava con una bellissima macchina scura accompagnata dall’autista. Truccata, elegante, odorava di fiori: mi faceva uno strano effetto, con lei mi sentivo a disagio. La sua immagine mi provocava un’angoscia oscura e indefinibile. La guardavo con terrore. Seppure bella, a me sembrava una donna orrenda; in quei sette anni mi portò un solo regalo: non un giocattolo, ma una scatola di biscotti. L’unica bambola della mia infanzia me l’aveva fatta mamma Rina mettendo insieme un po’ di stracci. Adoravo quella bambola cucita con tanto amore.

Nella mia testolina mi domandavo spesso perché non potessi chiamarla anch’io semplicemente “mamma”, come facevano i miei fratellini; provai a chiederglielo, ma ogni volta mi rispondeva farfugliando qualcosa che non capivo: quelli evidentemente erano stati gli ordini. Questa mancanza di risposte mi faceva sentire nell’aria una presenza invisibile e inquietante: la presenza lontana della mia vera madre, la cui figura si confondeva ancora con quella di mamma Rina.

Un giorno accompagnai le contadine a fare il bucato nella roggia, mi ero portata i miei fazzolettini perché mi divertivo a copiarle strofinandoli su un sasso con il sapone. Ero intenta in questa operazione quando a un tratto sentimmo il rumore di una macchina arrivare da lontano: un vero e proprio avvenimento, dato che allora di macchine ne giravano davvero poche. Le donne, nella loro ingenua crudeltà, cominciarono a gridare: “Valentina, è la zia Olga che viene a portarti via”.

Scappai come un fulmine e, con il cuore in gola, mi rinchiusi nello sgabuzzino di lavoro di papà Giuseppe. Rimasi lì a lungo, aggrappata con le manine alla maniglia della porta, tirandola con tutte le mie forze, in modo che nessuno potesse aprirla. Il cuore mi batteva forte, sempre più forte. L’incubo che fino ad allora avevo avvertito solo nell’aria diventava sempre più concreto; nel mio inconscio sapevo che un giorno o l’altro si sarebbe realizzato. E ne avevo paura.

Queste emozioni troppo forti, questi sentimenti confusi e oscuri timori hanno lasciato un segno nel mio carattere. Sì, credo che se a volte appaio così estraniata, assorta, inafferrabile, molto dipenda da queste paure vissute durante l’infanzia. Ma non ci sono solo incubi e terrore. Di quel periodo in campagna conservo soprattutto ricordi meravigliosi, oh sì, tanti. Tanti bellissimi ricordi indimenticabili. Da quel mondo ho ricevuto molto, a volte più affetto che pane, ma mi è bastato. Si impara molto dalla fame. Perché anche nella miseria, non conoscendo altro, sono stata una bambina molto felice. Per esempio, ricordo con tanta dolcezza le sere d’inverno quando, dopo una cena modesta e appena il fuoco del camino si esauriva, per risparmiare la legna andavamo nella stalla di Michele e Marcello, i ragazzi di una famiglia molto affezionata a noi che abitava al di là della stradina. Lì tutto diventava buono. La stalla è come una seconda mamma: ha un odore materno, buono, caro.

Io stavo seduta sul cadreghìn con la testa appoggiata nel grembo della mia balia, ascoltavo le voci familiari dei contadini che si divertivano a raccontarci storie incredibili di faine, lupi mannari, streghe, spaventando a morte noi bambini. Poi le donne recitavano il rosario e noi, a poco a poco, ci addormentavamo, nel tepore caldo e buono delle mucche, fino a quando arrivava il momento di dover lasciare la stalla per andare a letto. Ancora oggi non riesco a dimenticare il gelo che avvertivo quando mamma Rina mi portava in braccio fuori dalla stalla. Attraversavamo la strada di corsa poi su, veloci, per quelle piccole scale di casa fino alla camera da letto. E... magia: il mio lettino era caldissimo, accogliente, mi sentivo avvolta da un tenero abbraccio materno. Mamma Rina metteva tra le lenzuola il “prete”, quello strano fantastico arnese di legno e latta dove si inserisce lo scaldino di rame pieno di braci. Mi addormentavo felice.

Di quella mia infanzia contadina ricordo con affetto anche qualche castigo, come quella volta in cui io e i miei fratellini facemmo i cretini sotto il tavolo da lavoro di papà Giuseppe: ci prendemmo tante cinghiate sacrosante, oh se me le ricordo quelle cinghiate. Ma succedeva di rado, non come all’asilo, dove le suore sembravano divertirsi a lasciarci tutta la mattinata in piedi con le braccia alzate. Mi facevano un po’ paura nei loro abiti religiosi, sembravano così diverse dalle contadine, anche se, dopotutto, vestivano pure loro con grembiuloni di cotone scuro. Quel velo nero, però, sospeso sulla testa, che cadeva ai lati del viso, e quella benda di lino bianchissimo che cingeva il loro volto fino al mento le rendevano distanti dalle contadine con i loro fazzoletti calati sulla fronte, giù, giù, quasi a coprire gli occhi, come a voler nascondere i loro segreti, le loro tristezze, il sudore o, chissà, le loro paure. I loro fazzoletti erano scuri, di cotone, con qualche fiorellino bianco stampato qua e là. Solo la domenica erano di seta nera: el riòtt, si chiamava in dialetto, ed era considerato un segno di pudicizia, di eleganza povera. Il foulard che indosso tutti i giorni è per me una specie di carezza che mi accompagna, è la memoria di tante donne che, per tutta la vita, hanno lavorato duramente dalle prime luci dell’alba fino al tramonto, è il ricordo della terra nella quale ho messo le mie radici, una terra con i suoi odori, la sua gente, le sue nebbie e il suono delle campane. “Campana di Lombardia, / voce tua, voce mia, / voce voce che vai via / e non dai malinconia... ” scriveva Clemente Rebora. Ho sempre amato la nebbia che stende un velo su tutte le cose e dà una sensazione di quiete e di riposo.

Dopo qualche anno dal mio arrivo ci trasferimmo a Rivolta d’Adda, un paese che mi diverto a chiamare “villaggio” anche se in realtà è un centro piuttosto importante. In quegli anni, però, era solo un grumo di case abitate da brave persone, con la stalla, il mulino, gli orti...

Vivere immersa nella natura è stato un grande privilegio. Ero in totale armonia, assimilavo la bellezza della vita e il suo stupore. Giorno dopo giorno scoprivo le bellezze del mondo, i colori, i suoni, i profumi, le rondini, le libellule lievi e trasparenti, la struggente bellezza degli alberi e l’ebbrezza di camminare scalza sui prati bagnati di rugiada sprigionanti aromi acri di erbe selvatiche. Io li aspiravo con voluttà e nella freschezza che sentivo sotto i miei piedini percepivo una specie di pulsione, un vibrare d’ali ancora troppo piccole per poter volare, un tremito leggero di elitre, zampette e antenne: era il palpito delle innumerevoli creature che mi comunicavano la loro gioia di vivere o... il loro timore di vivere? Era la vita che urgeva in me come in quei piccoli esseri. La vita che mi voleva sua. Io mi sentivo proprio come loro: piena di una felicità senza nome e allo stesso tempo di un timore segreto, alla scoperta del grande splendore della luce e dell’incertezza della notte. Inchiodata, ma affascinata, dal mistero del buio che inghiotte il sole. Subivo anche il fascino sinistro della morte che inghiotte la vita, come quando, a quattro anni, vidi una bambina amica dormire pallida nel suo lettino di rose e gigli.

Gli zingari

Ogni tanto a Rivolta arrivavano gli zingari. Mi affascinavano: verso l’ora del tramonto li guardavo adorante accendere le lanterne di carta colorata o ballare attorno a un grande fuoco. Faticavo a trattenermi, avrei voluto correre da loro e danzare con quei lunghi vestiti. Impazzivo. Sentivo di appartenergli: l’idea di scappar via, di girare il mondo verso mete sconosciute mi inebriava. Ne ero così attratta che una volta mi nascosi in uno dei loro carrozzoni di legno trainato da due cavalli. Loro se ne accorsero ma non fiatarono e partirono: dopo quattro, cinque chilometri non riuscii più a starmene ferma e mi affacciai al balconcino. “Che bello, che bello!” urlai di gioia. Proprio in quel momento, dall’altro lato della strada, passava papà Davide, il mugnaio. Per me tutti i contadini di Rivolta erano miei papà. Lo salutai raggiante sbracciandomi: “Ciao papà Davide!”. Lui bloccò di colpo il suo carro pieno di sacchi di farina enormi e corse dietro al carrozzone per venire a recuperarmi.

Gli zingari subito a difendersi: “Non sapevamo niente”. Lui quasi non li ascoltò: mi prese, mi caricò sul suo carretto e mi diede una bella sculacciata. Ero di una tristezza infinita e pure un po’ indolenzita. Terrorizzata al pensiero che, una volta arrivati a casa, potesse raccontare quello che avevo combinato, gli chiesi: “Lo dirai alla mamma Rina?”. “No, ma non fare mai più una cosa del genere altrimenti altro che due sculacciate ti do!”

Una sradicata. Già allora mi sentivo una sradicata e una che ricercava la fuga. Una che voleva vedere facce nuove, mondi nuovi. E questo sono sempre stata: una fuggitiva.

Il mio debutto

La mania di recitare ce l’avevo già a tre anni. Salivo sul tavolo anche solo per sentire lo scricchiolio del legno sotto i miei piedi: mi inebriava, mi dava una sensazione incredibile di calore e di energia. Improvvisavo, ballavo, vivevo un’altra vita, un’altra me stessa.

Il mio vero debutto è stato a Rivolta d’Adda a tre anni e mezzo, in occasione del ricevimento che le suore avevano organizzato per il vescovo di Crema, arrivato in visita un Natale di molto anni fa. Tutto era stato preparato con cura: la poltrona per lui, le sedie per gli ospiti, il palcoscenico con la culla di Gesù Bambino. Io avevo una parte breve, ero un angioletto vestito d’azzurro e d’argento con grandi ali bianche e recitavo una piccola poesia: mi sentivo come sospesa tra quelle nuvole bianche fatte di cotone e i cori celestiali degli altri bambini, emozionata. Ma vedendo quello lì con la mitria tutto bardato nei paramenti ho dimenticato le parole, mi sono agitata e la pipì dell’angioletto è scesa sotto la pedanina, giù, giù fino ai suoi piedi.

Agitatissime, due monache come corvi neri volarono in picchiata su di me e mi portarono in cucina al piano di sopra dove, per calmare il mio pianto, non venne loro in mente niente di meglio che darmi da bere, le incoscienti, un bicchiere di vin brûlé. Due pazze: in fin dei conti per farsi suore un po’ pazze bisogna esserlo. Lo bevvi tutto e mi sentii una bomba, volevo addirittura tornare sul palcoscenico e recitare la poesia, ma ormai avevo perso la mia occasione. Ero disperata. Il mio debutto era andato a finire nel peggiore dei modi. Andai triste dalla mia balia per cercare conforto. Accanto a lei c’era una signora elegante che mi vedeva spesso in chiesa e che, commossa dalla mia disperazione, mi disse: “Venite da me che do la cioccolata alla Valentina”. Allora la seguimmo a casa sua, una villa meravigliosa. Una volta entrate ci accompagnò in questo salone enorme con enormi quadri, cornici d’argento e oro, tendaggi lunghissimi, tappeti, poltrone ricamate, perfino un pianoforte. Pensai fosse una chiesa. La signora elegante disse a me e alla mia balia di accomodarci, ma io mi muovevo con timidezza. Poi tirò un nastro di velluto che pendeva dalla parete e, al suono del campanellino legato all’altra estremità, un signore con giacca e guanti bianchi apparve sulla porta. Io mi chiesi: “Ma questo chi è? Cosa vorrà?”. La signora gli disse di portarmi una cioccolata con la panna montata. Tornò poco dopo con la tazza fumante su un vassoio. Mi sentii una regina.

In quel momento capii la differenza tra la povertà e la ricchezza, capii che il mondo è diviso tra poveri e ricchi. Ma non ero gelosa dell’abbondanza che vedevo attorno a me. La bellezza di quella casa mi rendeva felice e la cioccolata con la panna era squisita, ma stavo bene anche a casa mia mangiando la polenta su un gradino della soglia, di fronte al grande prato. Chissà però se il mio gusto di abitare in case belle, da decorare con cura, non sia nato proprio quel giorno.

Però quale bambina ricca avrebbe provato la stessa gioia assoluta che provavo io quando, d’estate, con la mia balia andavo nei campi a portare il pranzo nella schiscetta ai nostri amici Michele e Marcello che raccoglievano il fieno? C’era nell’aria un profumo inebriante. I ragazzi ci aspettavano stanchi e affamati e, quando arrivavamo, ci sedevamo all’ombra di un grande albero di gelso e mangiavamo tutti insieme. Poi loro riprendevano ad ammucchiare il fieno per caricarlo sul carro e io mi sdraiavo sotto il grande albero a conversare attraverso i rami con il cielo, con le nuvole, mentre il sole mi faceva l’occhiolino tra una foglia e l’altra. Era una sensazione di sogno, di incanto, vivevo un momento di grazia e fantasticavo sul giorno in cui sarei diventata la moglie di Michele o di Marcello.

Quando, a fine giornata, il carro era colmo di fieno e ci si preparava a tornare a casa, mi issavano con una scaletta su quel grande letto traballante, intriso dei profumi più intensi. Lassù, come se fossi una regina, ero la creatura più felice dell’universo. Mi sembrava di scoppiare dalla gioia, tendevo le braccia in alto per toccare il cielo e hop... l’ho toccato il cielo, con un dito! Ero sul trono della felicità dove era naturale passare in un’altra dimensione e il sogno era l’unica realtà nella quale ...