![]()

![]()

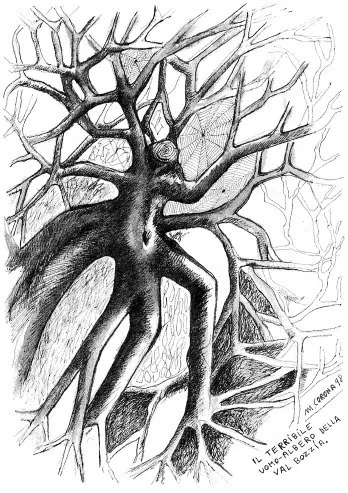

Voglio raccontare del bosco di Erto perché mi ha visto crescere e io l’ho visto crescere, e perché è un bosco che ha sofferto da sempre. Non ha avuto la vita facile di altri suoi fratelli, non è nato e vissuto in un dolce pendio ma nel ripido, nell’erto appunto. Gli sono mancate le più piccole comodità e tutto ha conquistato con la fatica, così come, con fatica, sono cresciuti gli ertani.

Gli ertani sono gente tosta. Perseguitati per secoli dalla malasorte, non si sono mai arresi, né mai hanno lucrato o pianto il morto nelle loro tragedie. Hanno grande stabilità poiché anche loro, come gli alberi, sono nati sul ripido, e per stare in piedi su un terreno simile occorre molto equilibrio.

A me è capitata la fortuna di avere avuto un nonno che lavorava i tronchi, per far legna e per costruire gli oggetti che i miei genitori e la nonna andavano a vendere nei paesi di pianura. “Eravamo bambini dei monti con scarsi giochi e poche gioie...” scriveva Renata Viganò, e come tanti ragazzini poveri spesso venivamo lasciati alle cure dei nonni. Anch’io fui consegnato al mio: un vecchio nato nel 1879, alto e taciturno, che si chiamava Felice Corona.

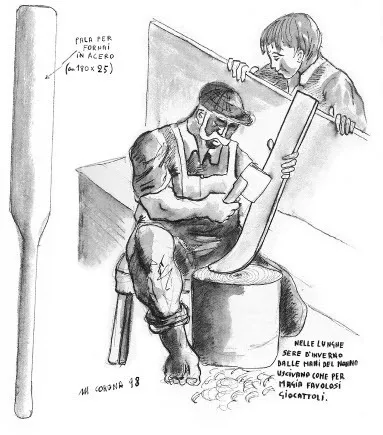

Di mestiere faceva l’intagliatore d’oggetti in legno. Fabbricava mestoli, ciotole, cucchiai, forchette e setacci da farina. Ai panettieri forniva le pale in acero per togliere il pane dal fuoco. Erano lunghe stecche larghe una spanna, pulite e bianche, di quel bianco candido e bello che sa di innocente. Il bianco comunica l’idea del puro; così, per maneggiare il pane, nessun legno è più indicato dell’acero.

Era un uomo, mio nonno, che nel volto assomigliava all’imperatore Francesco Giuseppe.

Io lo seguivo per imparare e per conoscere il bosco e il linguaggio degli alberi. Ho scoperto, così, che i grandi boschi sono le città e quelli piccoli i paesi e i villaggi dentro ai quali scorre la vita e dove gli uomini abitano in compagnia dei loro drammi, dei dolori, delle gioie. Gli alberi sono come noi e noi siamo come alberi, ognuno con il proprio carattere, struttura fisica, fortuna e disgrazia. Osservando le piante, tutti ci possiamo riconoscere nell’una o nell’altra perché anch’esse, come noi, possiedono una personalità, un modo di vivere, un’educazione, una cultura.

Capiterà, allora, che l’uomo buono e generoso si riconosca nel cirmolo, il cocciuto nel carpino, il superbo nel noce, l’elegante nella betulla e così via. Ma per questo bisognerà che incominciamo ad ascoltare e studiare il bosco, a leggere le sue pagine. Le sorprese non mancheranno.

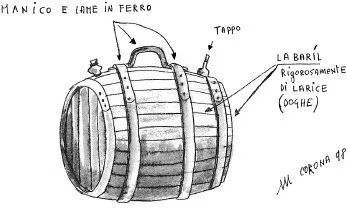

Durante i nostri vagabondaggi boschivi, il nonno mi mostrava il larice che, tagliato in strette doghe, serviva a costruire le “baril”, piccole botticelle ovali utili a portare l’acqua ai falciatori sui pascoli alti.

Guardava il fusto e mi diceva: «Vedi, questo sembrerebbe diritto» e io, bambino, lo vedevo diritto. Poi lui mi aiutava a osservare meglio e a notare che più in alto, verso la cima, il larice si avvitava a spirale. «Sai perché?» seguitava, «perché da piccolo è stato maltrattato. Il vento lo ha contorto quando era ancora un virgulto e le sue fibre, dalla base alla punta, non sono più diritte; quindi non possiamo tagliarlo: per fare le baril servono doghe diritte.»

Il larice in quel momento gli stava parlando: “Non tagliarmi vecchio, perché io sono stato rovinato da giovane e ora non posso più servire al tuo lavoro. Lasciami vivere! Se mi tagli, sarò solo buono per il fuoco”.

Così sono venuto a conoscenza del linguaggio degli alberi, stagione dopo stagione, anno dopo anno, camminando dietro al vecchio e guardando prima con i suoi occhi e poi, un po’ alla volta, con i miei. È stato tutto naturale. Il passaggio tra larici, aceri, maggiociondoli, carpini e molti altri legni ha accompagnato la mia infanzia.

Ogni albero ha una voce, un carattere, un uso.

Anche mia nonna Maria – a quel tempo i nomi (Maria, Giuseppe, Pietro) erano semplici come quelli degli alberi (Larice, Abete, Pino) – era una donna del bosco, ma, al contrario del nonno, lei aveva con gli alberi un rapporto pratico, essenziale. Riusciva a distinguere anche al buio, dal peso, un legno verde da uno secco per fare fuoco.

Sapeva che con le foglie del noce non si poteva fare il letto alle mucche, altrimenti il latte delle mammelle si asciugava immediatamente.

Il suo era un sapere pratico, inteso più che altro a evitare danni, come tutte le donne badava alla sostanza delle cose.

Durante il suo percorso terreno di moglie e madre era stata colpita duramente dal destino. Quattro dei suoi figli (ne aveva avuti sei) erano morti in giovane età di febbre spagnola.

Non fu facile per lei vivere accanto al nonno, uomo taciturno e buono, ma anche inflessibile ed esigente.

Una volta, ma fu solo quella, non so per quali motivi, forse gelosia, egli la sfregiò passandole sul viso un tizzone ardente. Morì quasi novantenne con quel segno di fuoco ancora impresso sotto l’occhio sinistro.

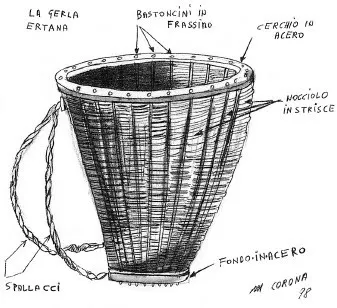

Andava di rado nel bosco, però portava pesi e sapeva che, nella gerla, di carpino non poteva caricarne grandi quantità. Di ontano o di tiglio invece sì, perché pesavano poco. Il tiglio selvatico, usato per fare i taglieri da polenta, è leggero come un foglio di carta.

La gerla è una specie di cesta a forma conica, alta più o meno un metro e con il diametro superiore di circa cinquanta centimetri.

I legni che la compongono sono l’acero per le stecche, il fondo e il cerchio, il nocciolo per le sottili strisce di vimini e il viburno per gli spallacci. Viene portata sulla schiena come uno zaino. Nel paese gli ultimi depositari dell’antica arte delle gerle sono Rico Dorizzi e il boscaiolo “artista” Carle De Furlan.

Non va però dimenticato un altro genio del legno sopravvissuto, a Erto, all’era della plastica. È Cice Mela, virtuoso assoluto dei mestoli e dei cucchiai in faggio. Li scolpisce nelle forme più raffinate e riesce a dare alla “tazza” l’incredibile spessore di pochi millimetri. A lui va riconosciuto il merito di essere entrato nell’anima del faggio.

Mio nonno parlava con gli alberi, li rispettava e gli voleva bene, nonostante fosse costretto a tagliarli per mantenere la famiglia.

Per esempio mi chiedeva di tenere le mani attorno alla corteccia quando la incideva per fare gli innesti. Era convinto, e lo sono anch’io, che in quel momento l’albero provava paura, tremava e veniva assalito dalla febbre. Le mie mani strette a lui servivano a rassicurarlo, proteggerlo, aiutarlo a sopportare il dolore che il taglio gli procurava. Così diceva mio nonno.

Fino a una ventina di anni fa il rapporto tra boscaioli e alberi era di reciproco rispetto. Certo non tutti i taglialegna erano sensibili come mio nonno: alcuni parlavano lo stretto necessario, altri, invece, dialogavano fitto con le piante.

Molto ho imparato dal vecchio cacciatore Ottavio, da Checco De Costantina, morto nel Vajont, e da Carle De Furlan.

Checco era una creatura del bosco. Sembrava un folletto lui stesso. Piccolo, spalle larghe e barba lunga un metro. Esperto cacciatore, alpinista e boscaiolo, amava la natura come nessuno mai. Credo che nella sua lunga vita abbia dormito più fuori, all’aperto, nei boschi e negli antri, che dentro casa. Aveva sviluppato un senso finissimo del pericolo e quando camminava si muoveva con strappi veloci cui seguivano pause guardinghe, proprio come i camosci.

L’ultimo anno di vita lo trascorse in assoluto silenzio, camminando soltanto di notte. Della natura non gli interessavano più i dettagli o i particolari. Voleva vedere solo i profili. «Sono così belli e misteriosi, di notte, i profili delle montagne e degli alberi!» mi disse.

Checco mi consigliava: «Guarda che non è ora di andare lì, guarda che la montagna oggi non ti vuole».

Era vero. La montagna ostentava il colore bluastro, grigio e cinico del temporale imminente e lasciava trapelare il cattivo stato d’animo del momento.

«L’è scura, no la te vèul!» (È corrucciata, non ti vuole!) Così si esprimeva Checco De Costantina.

Quante volte mi avvertì di un pericolo, mi segnalò una difficoltà. Voleva aiutarmi a sviluppare l’istinto di conservazione insegnandomi a guardare e a sentire la voce della montagna.

Ricordo anche Sepp De Paol, altra vittima del Vajont, che prima di mettere un pezzo di legno sul tornio per ricavarne una scodella o un pesta sale lo teneva in mano, lo fissava, lo girava e rigirava per poi rimetterlo giù. Accendeva il toscano e riprendeva in mano il legno. Lo lisciava, lo accarezzava. Non agiva così perché non sapesse che cosa farne; l’idea l’aveva già ben definita, ma voleva capire di più e meglio. Segretamente, tra lui e il pezzo di legno era in corso un dialogo.

De Paol non procedeva a casaccio, ma di ogni legno cercava i pregi, i lati buoni, come si dovrebbe fare con le persone, e il legno stesso, che avvertiva l’attenzione prestatagli, restituiva a Sepp la cortesia rendendosi disponibile all’impiego.

Scolpiva diversi oggetti ma la sua abilità era un’altra: sapeva fabbricare eccellenti rastrelli da fieno. I più leggeri in assoluto, i più resistenti, i più belli erano i suoi. Ogni tanto ne caricava enormi fasci sul tetto della corriera e andava a venderli nell’Alpago.

Era un gigante grande e grosso dal cuore di bambino. Pochi giorni prima che l’acqua della diga venisse a prenderlo, s’era fatto la licenza di pesca per catturare i pesci del lago. Un mattino finalmente riuscì a tirar fuori una trota. La liberò dall’amo, ma quando si trattò di ucciderla e metterla nella cesta, non ne fu capace. Tenendola delicatamente tra le sue mani enormi, la depose nell’acqua dicendo: «Va’ là, fiolona! Torna do là che tère» (Va’, povera sfortunata! Torna dov’eri prima).

Anche il grande scultore legnaiuolo dei boschi, Augusto Murer, mio maestro indimenticato, adoperava un suo segreto linguaggio. Prima di incominciare una scultura di grosse dimensioni, se ne stava un giorno intero a fumare e a guardare la pianta distesa. Ci girava attorno, la scrutava, l’annusava, la palpava.

I due si parlavano e si davano reciproci consigli nel tentativo di rendersi la vita meno dura.

Da Murer, oltre che la tecnica, ho imparato a non temere la potenza della pianta. «Devi parlarle» mi diceva, «fartela amica. Non puoi aggredirla subito così. Devi cercare le sue confidenze: a volte per ottenerle ci vogliono molti giorni.» In seguito adottai i suoi insegnamenti anche sulla roccia: durante le scalate difficili cominciai a parlare anche a lei e le cose andarono meglio. Augusto Murer era un grande conoscitore di tronchi, forse il migliore in assoluto. Troppo presto è mancato al mondo, e con lui la sua arte irripetibile.

Ancora oggi, dopo sessant’anni di lavoro, l’amico boscaiolo Carle De Furlan, una selva di saggezza anch’egli, chiede umilmente scusa a ogni pianta che deve tagliare. «Me despiès, canaja, ma cuign taiète!» (Mi dispiace, ragazza, ma devo tagliarti!) Lui vede anche gli alberi al femminile perché, come sempre, gli ertani concentrano nella donna tutto ciò che è potente, grande e misterioso.

Nella cultura chiusa, misogina e tremenda del paese, le cose magiche e sublimi, ma anche infide, traditrici e impossibili da dominare, diventano femmina.

Ricordo quelle volpi e quelle martore che, dopo essere state catturate con grandi sacrifici, si rivelavano maschi, ma che mio padre continuava a insultare al femminile chiamandole con titoli irripetibili.

A Carle sono legato tutt’oggi da profondo affetto. In passato ne abbiamo combinate di ogni colore e abbiamo fatto i boscaioli assieme, nella val da Diach.

Artigiano abilissimo, di lui si dice che con il legno riesce a fabbricare le ali alle mosche. Non ha avuto una vita facile e, fino a una ce...