![]()

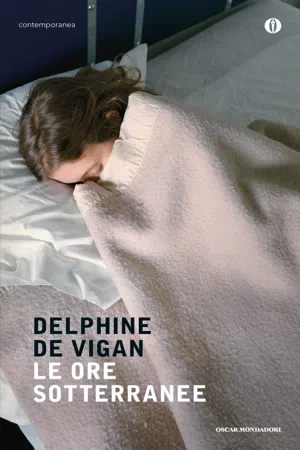

Delphine de Vigan

LE ORE SOTTERRANEE

Romanzo

Traduzione di Marco Bellini

![]()

- Della stessa autrice

- Gli effetti secondari dei sogni

![]()

![]()

![]()

La voce attraversa il sonno, fluttua in superficie. La donna accarezza le carte girate sul tavolo, ripete più volte, con un tono che non ammette repliche: il 20 maggio la sua vita cambierà.

Mathilde non sa se sta ancora sognando o se la giornata è già cominciata, butta l’occhio sul display della radiosveglia, sono le quattro.

Ha sognato. Ha sognato la donna che ha visto poche settimane prima, una veggente, ebbene sì, senza scialle né sfera di cristallo, ma lo stesso una veggente. Ha attraversato Parigi in metropolitana, si è seduta dietro le tende pesanti, al pianterreno di un palazzo del sedicesimo arrondissement, le ha dato centocinquanta euro perché le leggesse la mano e interpretasse i numeri che la riguardavano, è andata da lei perché non c’era altro, non un filo di luce verso il quale tendere, non un verbo da coniugare, non la prospettiva di un domani. È andata da lei perché bisogna pur aggrapparsi a qualcosa.

È venuta via con la borsetta appesa al braccio e quella ridicola predizione, come se fosse scritto nelle linee della sua mano o nell’ora della sua nascita o nelle otto lettere del suo nome, come se si potesse vedere a occhio nudo: un uomo il 20 maggio. Un uomo che desse una svolta alla sua vita, che la liberasse. Ecco, anche con una laurea in econometria e statistica applicata si può consultare una veggente. Pochi giorni dopo, ha realizzato di aver buttato centocinquanta euro dalla finestra, punto e basta: ecco cos’ha pensato, mentre sottolineava con la penna rossa le uscite mensili sull’estratto conto. Di questo passo, chi se ne frega del 20 maggio, e degli altri giorni.

Il 20 maggio è rimasto come una vaga promessa, sospesa sul vuoto.

È oggi.

Oggi, qualcosa potrebbe accadere. Qualcosa d’importante. Un avvenimento che dovrebbe ribaltare il corso della sua vita, un punto di disgiunzione, una cesura segnata da diverse settimane in nero sulla sua agenda. Un avvenimento decisivo, atteso come un salvataggio in alto mare.

Oggi, il 20 maggio, perché ha raggiunto il limite, il limite di ciò che può sopportare, il limite di ciò che è umanamente possibile sopportare. È scritto nell’ordine delle cose. Nel cielo liquido, nelle congiunzioni planetarie, nelle vibrazioni dei numeri. È scritto che oggi sarebbe arrivata proprio qui, al punto di non ritorno, dove più nulla di normale può modificare il corso delle ore, dove qualunque cosa accada minaccia l’insieme e rimette tutto in questione. Deve succedere qualcosa. Qualcosa di eccezionale. Per uscire da lì. Perché tutto ciò finisca.

In poche settimane si è immaginata di tutto. Il possibile e l’impossibile. Il meglio e il peggio. Rimarrà vittima di un attentato, un potente ordigno esploderà in mezzo al lungo corridoio che collega la metropolitana alla RER, la ferrovia regionale, spazzando via ogni cosa, sbriciolando il suo corpo: lei verrà sparpagliata nell’aria satura delle ore di punta, dispersa ai quattro angoli della stazione, più tardi ritroveranno l’abito a fiori e l’abbonamento a brandelli. Oppure si romperà la caviglia, scivolando stupidamente sopra una chiazza oleosa che luccica sulle mattonelle chiare, di quelle che sarebbe bene aggirare, o sbaglierà a salire sulla scala mobile e si lascerà cadere, a gambe divaricate: dovranno chiamare i pompieri, operarla, avvitare placche e chiodi, immobilizzarla per mesi. Oppure verrà rapita per errore, in pieno giorno, da un gruppuscolo sconosciuto. O magari incontrerà un uomo, sul treno o al Café de la Gare, un uomo che le dirà signora, lei non può andare avanti così, mi dia la mano, si appoggi al mio braccio, torni indietro, metta giù la borsetta, non resti in piedi, si accomodi a questo tavolino, è finita, non vada oltre, non è possibile, lotterà, lotteremo insieme, io sarò al suo fianco. Un uomo o una donna, in fondo non è importante. Qualcuno che comprenda che lei non ce la fa più, ogni giorno che passa mina la sua sostanza, mina la sua essenza. Qualcuno che le accarezzi la guancia o i capelli, e mormori quasi a se stesso come ha fatto a resistere tanto a lungo, con quale coraggio, con quali risorse? Qualcuno che si opponga. Che dica basta. Che si occupi di lei. Qualcuno che la costringa a scendere alla fermata prima o si sieda di fronte a lei in fondo al bar. Che osservi girare le lancette dell’orologio a muro. E a mezzogiorno, lui o lei le sorriderà, dicendo ecco, è finita.

È notte, la notte che precede quel giorno atteso suo malgrado, sono le quattro. Mathilde sa che non si riaddormenterà, conosce il copione a memoria, le posizioni che assumerà, una dopo l’altra, la respirazione che cercherà di placare, il cuscino che comprimerà sotto la nuca. E poi finirà con l’accendere la luce, prenderà un libro, per il quale non riuscirà a provare alcun interesse, guarderà i disegni dei figli appesi alle pareti, per non pensare, non anticipare la giornata,

non vedersi scendere dal treno,

non vedersi salutare con la voglia di gridare,

non vedersi entrare nell’ascensore,

non vedersi avanzare a passi felpati sulla moquette grigia,

non vedersi seduta alla scrivania.

Si stira gli arti uno a uno, ha caldo, il sogno è ancora vivido, la donna le tiene il palmo della mano rivolto verso il cielo, ripete per l’ultima volta: il 20 maggio.

Da molto tempo, Mathilde ha perso il sonno. Quasi ogni notte, alla stessa ora, si sveglia con l’angoscia, sa in quale ordine dovrà arginare le immagini, i dubbi, le domande, conosce a memoria i trucchi dell’insonnia, sa che ripercorrerà tutto fin dal primo momento: com’è iniziato, com’è peggiorato, com’è arrivata fino a questo punto, l’impossibilità di tornare indietro. Il cuore le batte già più forte, la macchina si è messa in movimento, la macchina che macina tutto e non risparmia nulla, le spese che deve fare, gli appuntamenti che deve prendere, gli amici che deve chiamare, le bollette che non deve dimenticare, la casa che deve cercare per l’estate, tutte cose un tempo così facili, e oggi diventate così pesanti.

Nel tepore delle lenzuola, giunge sempre alla stessa conclusione: non ce la farà.

![]()

Non si metterà certo a frignare come uno scemo, alle quattro del mattino, chiuso nel bagno di una camera d’albergo, seduto sul coperchio del water.

Si è infilato l’accappatoio ancora umido che Lila ha usato uscendo dalla doccia, ne respira il tessuto, cercando quel profumo che adora. Si guarda allo specchio, è livido quasi come il lavandino. I piedi nudi sulle piastrelle cercano il tappetino morbido. Lila dorme in camera, a braccia incrociate. Si è addormentata dopo aver fatto l’amore, subito dopo. Ha iniziato a russare leggermente, russa sempre quando ha bevuto.

Prima di addormentarsi ha sussurrato grazie. È questo che gli ha dato il colpo di grazia. Che lo ha trafitto. Ha detto grazie.

Lo ringrazia per ogni cosa, grazie per il ristorante, grazie per la notte, grazie per il week-end, grazie per l’amore, grazie quando la chiama, grazie quando le chiede come sta.

Gli concede il suo corpo, una parte del suo tempo, la sua presenza un po’ distante, sa che lui dà e che lei non gli offre niente, niente di essenziale.

Si è alzato con precauzione per non svegliarla, nel buio si è diretto verso il bagno. Una volta dentro, ha allungato la mano per accendere la luce e ha chiuso la porta.

Poco prima, rientrati in albergo dopo cena, mentre si spogliava lei gli ha chiesto:

«Di cosa avresti bisogno?»

Di cosa avresti bisogno, cosa ti manca, cosa ti farebbe piacere, cosa sogni? Per una sorta di temporaneo accecamento o d’irrimediabile cecità, gli pone spesso quelle domande. Domande di quel tipo. Nel candore dei suoi ventotto anni. Stasera, per poco non le ha risposto:

“Appoggiarmi al parapetto del balcone e urlare a squarciagola, credi che si possa fare?”

Ma è stato zitto.

Hanno trascorso il week-end a Honfleur. Hanno passeggiato sulla spiaggia, girellato in città, le ha regalato un vestito e un paio di sandali, hanno bevuto qualcosa, cenato al ristorante, sono rimasti a letto, con le tende tirate, negli effluvi di profumo e sesso. Ripartiranno domani mattina, alle prime luci dell’alba, la farà scendere davanti a casa, chiamerà il call center delle Urgences Médicales, ricomincerà la giornata senza ripassare da casa, la voce di Rose gli fornirà un primo indirizzo, al volante della Clio si recherà dal primo paziente, poi dal secondo, come ogni giorno affogherà in una marea di sintomi e solitudine, sprofonderà nella città grigia e afosa.

Di week-end come questo ne hanno passati altri.

Parentesi lontano da Parigi e da tutto, che lei gli concede sempre più raramente.

Basta guardarli mentre lei cammina al suo fianco senza mai sfiorarlo né toccarlo, basta osservarli al ristorante o nel dehors dei caffè, quella distanza che li separa, basta guardarli dall’alto, sui bordi di una piscina, i corpi paralleli, le carezze che lei non gli restituisce e alle quali lui ha rinunciato. Basta vederli ovunque, a Tolosa a Barcellona o a Parigi, in qualsiasi città, lui che inciampa sul selciato, incespica sull’orlo dei marciapiedi, perde l’equilibrio, è colto in fallo.

Lei che gli dice come sei goffo.

E lui vorrebbe dirle no. Vorrebbe dirle prima d’incontrarti ero un’aquila, un rapace, prima d’incontrarti planavo sulle strade senza mai andare a sbattere, prima d’incontrarti, ero forte.

Si sente scemo, chiuso nel bagno di una camera d’albergo alle quattro del mattino perché non riesce a dormire. Non riesce a dormire perché lui la ama e lei se ne frega.

Lei, che pure gli si concede, nell’oscurità delle camere da letto.

Lei, che lui può prendere, accarezzare, leccare, che può penetrare in piedi, seduta, in ginocchio, lei che gli offre la bocca, i seni, le natiche, senza dargli limiti, inghiottendo avidamente il suo sperma.

Ma, fuori dal letto, Lila gli sfugge, si sottrae. Fuori dal letto, lei non lo bacia, non gli fa scivolare la mano lungo la schiena, non gli accarezza la guancia, lo guarda appena.

Fuori dal letto, lui non ha corpo, o meglio un corpo di cui lei percepisca la consistenza. Ignora la sua pelle.

Annusa, uno dopo l’altro, i flaconi in un cestino di vimini sul lavandino, il latte idratante, lo shampoo, il bagnoschiuma. Si bagna il volto, si asciuga con l’asciugamano piegato sul radiatore. Ripercorre i momenti vissuti con lei da quando l’ha incontrata, ricorda tutto, dal giorno in cui Lila gli ha preso la mano uscendo da un bar, una sera d’inverno in cui non era riuscito a tornare a casa.

Lui non ha opposto resistenza, nemmeno all’inizio, si è lasciato andare. Ricorda tutto, e tutto concorda, va nella stessa direzione: se ci pensa, l’atteggiamento di Lila rivela, più di tante parole, la sua mancanza di trasporto, quel modo di essere presente senza esserci davvero, il ruolo da comparsa, tranne, forse, un paio di volte, quando ha creduto, per una notte, che qualcosa fosse possibile, al di là dell’oscuro bisogno che lei aveva di lui.

Se non altro per quello che gli aveva detto, quella sera o un’altra: ho bisogno di te.

«Riesci a capirlo, Thibault, senza che questo implichi fedeltà o dipendenza?»

Gli aveva afferrato il braccio e aveva ripetuto: ho bisogno di te.

Adesso lo ringrazia di essere lì. In mancanza di meglio.

Non ha paura di perderlo, deluderlo, stancarlo, non ha paura di niente: se ne frega.

E contro questo, lui non può fare niente.

Deve lasciarla. Tutto questo deve finire.

Ha vissuto abbastanza per sapere che le cose non cambieranno. Lila non è programmata per innamorarsi di lui. Cose come questa sono inscritte nelle persone come i dati nella memoria di un computer. Lila non lo “riconosce” nel senso informatico del termine, proprio come certi computer non possono leggere un documento o aprire determinati dischetti. Lui non rientra nei suoi parametri. Nella sua configurazione.

Qualunque cosa faccia, qualunque cosa dica, qualunque cosa cerchi di combinare.

Lui è troppo sensibile, troppo epidermico, troppo coinvolto, troppo affettuoso. Non abbastanza distante, non abbastanza elegante, non abbastanza misterioso.

Lui non è abbastanza.

Tempo scaduto. Ha vissuto abbastanza per sapere che deve passare ad altro, darci un taglio, uscire da quella storia.

La lascerà domani mattina, quando la sveglia telefonica squillerà.

Lunedì 20 maggio, gli sembra che sia una buona data, suona bene.

Ma per questa notte ancora, come ogni notte da più di un anno, ripete a se stesso che non ce la farà.

![]()

A lungo, Mathilde ha cercato il punto di partenza, l’inizio, l’origine, il primo indizio, la prima crepa. Ripercorreva gli eventi a ritroso, tappa dopo tappa, tornava indietro, cercava di capire. Com’era successo, com’era iniziata. Ogni volta, giungeva allo stesso punto, alla stessa data: la presentazione dei risultati di quella ricerca, un lunedì mattina, alla fine di settembre.

All’inizio di tutto c’è quella riunione, per quanto assurdo possa sembrare. Prima, non c’è niente. Prima, tutto era normale, le cose seguivano il loro cor...