![]()

Papà era nato a Misilmeri, nelle campagne attorno a Palermo. Era il 1925 ed era un altro mondo. Suo padre era un piccolo proprietario terriero, mentre lo zio era entrato nell’esercito come magistrato militare. Al tempo si usava che uno dei due fratelli prendesse in mano l’attività di famiglia, i terreni, e che l’altro facesse carriera.

Mio nonno era un normanno, alto e imponente, aveva combattuto due guerre come bersagliere. È la nonna, però, la figura della quale papà amava parlare di più: porto il suo nome, Caterina. Era una donna delicata e profonda, con due occhi stupendi che ha trasmesso a mio padre. Hanno perso quattro figli su sei, tre maschi e la sola femmina, a causa delle malattie e della sfortuna. Uno è caduto dalle scale. Mio padre e Giusto, i più piccoli, erano gli unici sopravvissuti.

I nonni hanno scelto di farsi forza, per quei due unici figli rimasti, e sono andati avanti: li hanno cresciuti con tutto l’amore del mondo, usando il coraggio per temperare apprensioni e paure.

Papà non raccontava volentieri della Seconda guerra mondiale. Detestava avvertire pericoli che non conosceva e non poteva combattere, e contro le bombe poteva solo pregare. Aveva ricevuto la cartolina e sarebbe dovuto partire, ma per fortuna si ammalò e rimase a casa.

Continuò a frequentare la scuola, il liceo classico Umberto I. La linea ferroviaria era interrotta, quindi faceva tutte le mattine a piedi i quindici chilometri che separano Misilmeri da Palermo, portandosi dietro una di quelle cartelle di pelle, vecchia e rigida, con dentro i libri e il pranzo al sacco che gli preparava la nonna. Era, questa, una coccola tra mamma e figlio: da bambino gli aveva preparato per anni la merenda con pane, burro e zucchero; allo stesso modo, da ragazzo, lo mandava a scuola con quello che riusciva a trovare al mercato nero.

Nel 1943 si iscrisse a Giurisprudenza. Non volendo gravare sulla famiglia per le tasse universitarie, al contempo lavorava all’ufficio del Registro, impiegato. Nel 1947 era laureato, nei termini.

Avrebbe voluto fare il magistrato militare, come lo zio: studiò all’impazzata e prima del concorso passò addirittura dei periodi in casa con lui, per prepararsi al meglio. Tentò, ma arrivò secondo. E il posto era uno soltanto. Passò, invece, quello per entrare in magistratura ordinaria.

Credo che sia un segno di come, spesso, la vita ci indirizzi verso il nostro destino, la nostra missione.

Ora la procedura è differente, ma allora, passato il concorso, si veniva inseriti per i primi due anni all’interno di un collegio di magistrati. Era una sorta di tirocinio, durante il quale si imparava a lavorare con i colleghi e dai colleghi. Papà fu assegnato al tribunale di Trapani. Ci andava in autobus e proprio su un autobus conobbe la mamma.

Lei aveva due lauree, Scienze naturali e Farmacia. Collaborava con la facoltà di Scienze e insegnava alle scuole medie di Misilmeri.

Era bella, mamma: aveva i capelli castano scuro, un tratto delicato e femminile. Vestiva con cura, secondo la moda dell’epoca. La sua semplicità, la gentilezza dei modi parlavano di una donna luminosa, solare, piena di grazia.

Aveva una voce dolce e musicale, non squillante, che incantò papà. Durante il tragitto chiacchierava con un collega, padre Tanino, che insegnava religione nella sua stessa scuola e, per combinazione, era cugino di papà, o forse zio; in famiglia ci sono diverse scuole di pensiero. Padre Tanino avrà avuto vent’anni più di mio padre ma al tempo, quando ogni famiglia metteva al mondo sei figli, questa differenza era normale tra fratelli, figuriamoci tra cugini.

In ogni caso, mai come in quel momento papà fu grato di conoscerlo. Si avvicinò e si fece presentare. La storia di famiglia ci tramanda un amore tenero e solido sin dal primo istante: mamma dopo poco gli regalò – forse per un compleanno o un Natale – l’orologio che lui portò al polso per tutta la vita; lui le aveva regalato al primo incontro una boccetta di profumo francese, Bal des Fleurs, una fragranza, allora, tra le più preziose.

Credo che mamma in quegli anni stesse ancora meditando sulla strada da prendere: avrebbe potuto continuare con l’insegnamento, oppure dedicarsi alla carriera universitaria, oppure – ancora – esercitare la professione di farmacista. Poi sulla sua strada comparve quest’uomo grande e forte, con un bel viso aperto, gli occhi diretti e il sorriso buono... Scelse lui e il loro sogno di famiglia, e decise di proseguire il suo lavoro nelle scuole.

Nel giro di sei mesi erano sposati. Nelle foto sono giovani, concentrati e felici, indossano abiti da cerimonia che gli stanno a pennello, fatti cucire per l’occasione. Mamma con il velo e un vestito ricercato nei dettagli, con tutta una fila di bottoncini sulle maniche, appena coperte dai guanti bianchi; papà con i pantaloni come si usavano allora, più corti di adesso, la cravatta chiara e un fazzoletto bianco che occhieggia dal taschino.

Sono andati in viaggio di nozze in Italia, come si usava, nelle città d’arte, Firenze, Roma e Venezia. A Firenze papà regalò a mamma un bracciale, che io ho conservato: lo indosso ancora nelle occasioni speciali.

Era il 1952. Due anni dopo lui venne trasferito a Partanna, nel trapanese, come pretore.

Oggi questa figura non esiste più: il pretore era un giudice monocratico che si occupava di tutto, civile e penale, nel caso di papà persino dei detenuti, visto che alla pretura era annesso un piccolo carcere. Allora era l’avamposto della legge sul territorio: se c’era il pretore, c’era lo Stato, con le sue prerogative di legalità, correttezza. Era una presenza stabile, un’istituzione raggiungibile, un po’ come il sindaco, il parroco e il dottore nei piccoli centri: la gente sapeva che poteva bussare alla porta e chiedere: una risposta l’avrebbe ricevuta.

È rimasto a Partanna fino al 1966, anno in cui entrò all’ufficio Istruzione di Palermo, ed è durante quei dodici anni che ha costruito giorno dopo giorno la sua professionalità e il suo modo di interpretare il ruolo di magistrato, diventando un punto di riferimento per la cittadinanza.

Ha costruito un legame tale con la gente della zona che ancora oggi lì lui è «lu preturi», e gli anziani trasmettono il ricordo del suo modo di essere e di fare ai giovani.

Oggi si direbbe che «metteva la persona al centro». Tradotto, significa che era attento ai bisogni degli individui, li rispettava chiunque fossero, e teneva la porta aperta per tutti: riceveva gli uomini, alcuni gli confidavano il timore che la moglie li tradisse; riceveva le madri, che avevano paura che i figli prendessero una cattiva strada, e gli chiedevano di parlare con loro per riportarli sulla retta via, facendo valere un po’ di paterna autorevolezza. Ascoltava chiunque varcasse la porta del suo ufficio, offrendo disponibilità, un aiuto o, se bastava quella, anche solo una parola buona. Convocava le guardie campestri e i vigili del paese e gli teneva dei corsi di aggiornamento. Si impegnava per sventare le frodi sulla vendita del latte di capra, che arrivava ai bambini annacquato, un classico dell’avidità rurale del tempo. Mamma lo affiancava: se veniva a conoscenza di una situazione di bisogno, se ne faceva carico, portava viveri e vestitini per bambini ma sempre in modo riservato. La cittadinanza ricambiava la loro vicinanza e io posso dire di essere cresciuta circondata dall’affetto di un intero paese.

Avevano, entrambi, una grande generosità d’animo, vera e sincera.

Papà dedicava al lavoro un numero di ore impressionante. Il che per un magistrato è normale, ma lui era veramente instancabile. Tutti i giorni alle 6 del mattino era già in piedi, per scrivere ordinanze o sentenze. Alle 8 usciva di casa. Quando siamo diventati più grandi ci accompagnava a scuola, poi andava in pretura, fino alle 13.30. Tornava a casa per pranzo, riposava un quarto d’ora, poi si metteva a lavorare a tavolino fino alle 17, quindi tornava in ufficio, dove rimaneva fino alle 20.

Il carcere era una vecchia costruzione, adiacente alla pretura. Si accedeva a entrambi da un grande portone, oltre il quale c’erano due scaloni che, da bambina, mi sembravano enormi: a destra portavano alla pretura, con una stanza adibita alle udienze; a sinistra conducevano al carcere.

Partanna allora era una realtà fiorente, abitata soprattutto da contadini e da pastori. I pochi detenuti scontavano pene per reati minori, piccoli furti, cose che potevano accadere negli anni Cinquanta-Sessanta in un paese a economia agricola.

Papà portava loro dei dolci in occasione delle festività, e durante il resto dell’anno li incontrava periodicamente per aiutarli a superare la sofferenza della detenzione: era convinto che la pena carceraria dovesse avere una funzione di recupero, aiutare i detenuti a trovare, una volta tornati nel mondo, un posto nella società. Ovviamente i progetti e gli strumenti che abbiamo ora non esistevano, non era supportato da psicologi o esperti che indirizzassero al reinserimento: voleva semplicemente prendersi cura di queste persone e aiutarle a imboccare la strada giusta.

Ricordo la bimba di una detenuta che, come prevedeva e prevede tuttora la legge, viveva in carcere insieme alla madre. Oltre che profondamente giudice, lui era profondamente padre: cercò di prendersi cura di lei portando in carcere mia sorella Elvira e la figlia della cartolaia, che avevano più o meno la stessa età, perché giocassero insieme.

Mio fratello ogni tanto cita la storia di un’altra detenuta: sola, senza figli né parenti, aveva lasciato a casa un cagnolino che era tutta la sua vita. Papà provò in tutti i modi a far sì che potesse tenerlo con sé, ma purtroppo né mio fratello né io riusciamo a rammentare come sia andata a finire.

Credo che l’affetto e il rispetto di tutti nei suoi confronti derivassero da questo modo di rimanere rigoroso senza perdere l’umanità. Applicava la legge ed era soggetto soltanto alla legge, però non era uno sceriffo: temperava la fermezza con la comprensione e teneva conto della persona e delle sue motivazioni.

Funziona così: quando si prende una decisione, bisogna valutare i documenti, le carte, le prove. Poi si rimane soli, con i codici e con la propria coscienza. Oltre il fascicolo c’è una sorta di margine discrezionale: lui lo valutava sempre con grande attenzione. Cercava le ragioni di chi aveva commesso un reato, non le dimenticava durante la fase del giudizio e aiutava poi la persona a uscire da quel momento difficile della propria esistenza e a proiettarsi verso l’integrazione nella società.

Questo modo di fare me lo sono ritrovata dentro nel momento in cui sono entrata in magistratura, e in particolare quando ho cominciato a occuparmi del settore minorile. Ho rivestito quasi sempre il ruolo di pubblico ministero, cioè dell’accusa, un ruolo nel quale tuttavia non si può prescindere dalle ragioni alla base dell’atto commesso, dal contesto e dalle possibilità di recupero del giovane. In quel momento, chiamata a fare scelte che avrebbero influito sulla vita di altri, mi sono resa conto di quanto avevo assorbito da papà durante i pomeriggi passati a giocare in silenzio in pretura, osservando come trattava le persone e il rispetto che aveva per tutti: senza avermi spiegato nulla, senza avermi tenuto lezioni, mi aveva insegnato a essere magistrato.

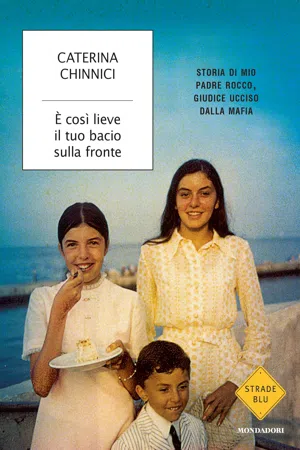

Partanna è anche il luogo dove siamo diventati una famiglia. Io sono nata nel 1954 a Palermo, ma a sei mesi mi portarono lì: è quello il primo luogo che ho chiamato «casa». C’è una fotografia cui sono molto legata – di quelle che si usavano allora, posate, dal fotografo, color seppia – che mi ritrae a un anno insieme ai miei genitori e al mio giocattolo preferito, una giraffina da cui non mi separavo mai.

A distanza di quattro anni è arrivata mia sorella Elvira e infine, nel 1964, mio fratello Giovanni.

Quando penso alla mia infanzia mi scappa un sorriso. Sono stata una bambina amata, serena, certa che il mondo fosse un posto incredibilmente bello e sicuro.

Vivevamo in affitto in una casa antica che si affacciava sulla via principale. C’era un cortile interno, con tanto di sabbia e gattini, nel quale, promettendo di non fare chiasso, avevamo il permesso di scendere per giocare. Al primo piano c’era un ufficio, al secondo il nostro appartamento. Avevamo le cosiddette «stanze passanti»: erano tutte in fila, per raggiungere l’ultima bisognava attraversare tutte le precedenti. Ricordo i soffitti alti e gli stucchi da signori, e i balconi che davano sul corso, da dove guardavamo la processione del santo patrono, san Vito, il 15 giugno, e il Carnevale, con le sfilate di carri, i balli in maschera e i giochi. Mamma, che amava stare in mezzo alla gente e partecipare alle feste, di solito insisteva per scendere; io invece preferivo rimanere lì, al sicuro dal Domino, la maschera locale, con il volto incappucciato di nero e il corpo tutto coperto, comprese le mani. Girellava tra la folla e salutava i bambini, quindi anche me, con una voce in falsetto che, terrorizzata, sognavo persino di notte. Pochi anni ancora e l’avrebbero vietato, i delinquenti usavano quel costume per celare la propria identità e fuggire indisturbati dopo aver commesso un reato.

Per quattro anni sono stata figlia unica. Porto il nome della nonna paterna, che mi adorava ed è stata anche la mia madrina: ero la prima nipote, un privilegio assoluto. Quando andavamo a casa sua, faceva trovare a me e a mia cugina – Caterina anche lei, più giovane di sei mesi – vestitini cuciti con le sue mani. Entrambi bellissimi, ma io ero convinta che il mio avesse sempre un fiocchettino in più. Era vero? Non saprei. Certo è che mi sentivo una principessa, soprattutto la domenica, quando questo papà bello e forte mi portava con sé a passeggiare in paese: mamma mi vestiva carina e io tenevo la mia manina nella sua, gigantesca e rassicurante. Tutti lo salutavano con rispetto, si levavano il cappello, chi si fermava a fare una chiacchiera mi dava un buffetto sulla guancia e si complimentava: «Che splendida bambina», lui mi guardava e sorrideva. Ero innamorata di lui, e lo sono rimasta negli anni, anche quando sono arrivati i miei due fratelli, entrambi amatissimi. Non ci sono mai stati scontri o invidie, tra noi, perché tutti e tre siamo convinti di aver avuto con papà un legame speciale.

Per tanti anni ho condiviso la camera con Elvira, una grande stanza che d’inverno era gelata. Per scaldare la casa avevamo un forno a legna, in cucina, che usavamo solo in casi eccezionali, e due stufe che, però, erano nel salone e nella camera dei miei genitori. Quando eravamo piccole mamma era disperata e non faceva che ammonticchiare coperte sui nostri lettini per evitare che ci ammalassimo.

La tata, Maria, governava la casa e ci trattava come figli suoi. Si fermava fino a dopo pranzo. Quando la mamma aveva gli scrutini o doveva correggere i compiti arrivava a darle una mano la vecchia Rosalia che era sola, era rimasta orfana di entrambi i genitori da ragazzina. Ci sembrava millenaria, tutta vestita di nero com’era, con lo scialle sulla testa e l’abito lungo. Anche lei ci voleva un gran bene, ci raccontava le favole, ci faceva giocare. Un paio di volte si è fermata anche a dormire quando papà e mamma si sono concessi un viaggetto: partivano su una Seicento verdolina, con le portiere che si aprivano all’incontrario, e tornavano dopo qualche giorno. Ogni tanto, anche, uscivano. Amavano il teatro e il cinema, prendere il tè con gli amici, qualche volta mamma insisteva che lui la accompagnasse a fare compere: papà non era entusiasta ma non si sottraeva.

Frequentavano un gruppo ristretto di persone. Allora non era ancora un problema, ma per deontologia mio padre doveva stare attento alle amicizie. Avevano un ottimo rapporto con un paio di avvocati che lavoravano in altre città e con i pretori dei paesi vicini: papà era sempre pronto a supportarli, anche in occasione di compiti spiacevoli. Quando capitava il morto ammazzato per una qualche lite, legata di solito ai confini dei campi o dei pascoli, se sapeva che l’autopsia avrebbe creato un serio disagio al collega, andava ad assistervi al posto suo, senza chiedere nulla in cambio. Non era nel suo stile.

Frequentavano spesso anche la famiglia del medico condotto, il dottore Asaro. Come all’epoca era normale, il dottore possedeva dei terreni, sui quali produceva una quantità industriale di mandorle, che poi vendeva. Una volta raccolte, andavano prima essiccate, poi si passava al rito della «sbucciatura», una faccenda da donne, che si riunivano per chiacchierare e sbucciare, sbucciare e chiacchierare. Ero piccola, alta quanto il tavolo: arrivavo appena oltre ...