![]()

Il vampiro arrivò in città sotto falso nome. Alto, dinoccolato, elegante, somigliava al fratello senza baffi di David Niven. Il suo vago accento transilvanico poteva passare per un birignao aristocratico alle orecchie del portiere tamil, che s’affrettò a spalancargli la porta girevole dopo aver intascato i cinque euro di mancia allungati con noncuranza. L’ospite avanzò fra gli stucchi e gli affreschi della hall, notando con piacere che l’hotel, un tempo il più lussuoso della città, era ormai delabré, quel tanto che basta per ospitare un vampiro. Allungò macchinalmente al concierge il documento d’identità. Il nome segnato non corrispondeva a quello indicato nella prenotazione, ma l’impiegato non fece obiezioni. Sbadigliandogli in faccia un professionale: «Benvenuto, signor Odasi», gli porse con un sorriso mellifluo la scheda elettronica con il numero della stanza.

«Primo corridoio a destra, l’ascensore è vicino alla scala. Le abbiamo riservato la nostra suite migliore, al primo piano, con una splendida vista sulla città dal lato del corso e accesso privato al giardino interno, accanto all’antica chiesa di Santa Maria delle Asse.»

Sembrava che quell’omino pingue, dalla grossa testa fuori scala, si fosse mangiato un’intera guida del Touring e la risputasse fuori con il pathos d’un robot di vecchia generazione, incapace di provare sentimenti umani, proprio come il vampiro lo era da secoli.

«Preferisco salire a piedi.»

L’ospite non aveva mosso le labbra, il concierge ne era sicuro. Eppure quelle parole erano indubitabilmente risuonate nel silenzio pomeridiano della hall, dove solo un industriale peruviano del comparto ceramico sonnecchiava sul divano di velluto, sfinito dai bagordi, senza curarsi delle occhiate di riprovazione che gentiluomini imparruccati e dame ingioiellate gli rivolgevano dai ritratti appesi alle pareti.

“Forse è un problema di sincrono, come in televisione” provò a rassicurarsi il concierge – che di nome faceva Pelati, Rubes Pelati –, grattandosi pensieroso i capelli tagliati a spazzola, fitti come gli aculei di un porcospino, dai quali emergeva una cresta da mohicano impastata di gel, svettante in diagonale sul lato sinistro del cranio. Era un tentativo maldestro d’imitare la pettinatura postcubista del suo idolo Andrea Lucchetta, l’ex campione di volley che, appese le scarpette al chiodo, adesso gestiva una palestra per lo sviluppo ludico e motorio dei ragazzini, alla quale Pelati aveva iscritto sua figlia.

Nonostante il benefico effetto indotto dalla raspatura tricologica sulla circolazione periferica, il sollievo endocranico fu di breve durata: da sportivo accanito, allenato a leggere il labiale in TV quando i giocatori si mandano a quel paese, Pelati era troppo esperto per illudersi: non si trattava d’un problema di sincrono. Quel cliente riusciva davvero a parlare senza bisogno di aprire bocca.

Mentre il sosia di David Niven – un attore che purtroppo quasi nessuno oggi ricorda – spariva oltre la curva del pianerottolo, il concierge sentì un brivido salirgli lungo la spina dorsale.

“Sto covando l’influenza” diagnosticò.

Ma si sbagliava.

![]()

Con un bramito di soddisfazione la vampira affondò di nuovo i denti nel collo del ragazzo. Mentre il sangue sgorgava copioso, imbrattando la camicia sbottonata del povero Cedric, Ivan Prampolini abbandonò il tavolo da disegno e si mise a passeggiare nervosamente per la stanza maledicendo lo sceneggiatore.

La vorace Millarca, seguitando imperterrita a succhiare, doveva contemporaneamente fissare la sua preda “con una specie di bramosia amorosa”. Proprio così diceva la didascalia. È facile giocare con le parole, gonfiando le gote e dando fiato alle trombe della retorica. Già. Poi tocca al povero disegnatore restare con il cerino in mano.

Il pavimento dello studio era ingombro di giornali, fogli accartocciati, contenitori di cibi preconfezionati e lattine di Coca che la forza del cestino non era riuscita ad attrarre. Solcando quel mare di rifiuti, Ivan si sbracciava mulinando astratte rivendicazioni. Quanto fossero vane, lo sapeva anche lui: Millarca la vampira era un’occasione che non poteva assolutamente lasciarsi scappare: la sua prima graphic novel. E a raccomandarlo all’editore era stato proprio il Grande Willer, il re del fumetto gotico il cui nome stava nominando invano.

Vincendo un rigurgito di fastidio, Ivan si riavvicinò al tavolo e puntò il suo sguardo professionale sulla vampira seminuda. Ancora una volta la trovò eccitante. Nonostante l’ovale del viso mancasse degli altri lineamenti – nel disegnare una tavola aveva l’abitudine di lasciare la faccia sempre per ultima –, quella bocca vorace tracciata di getto era straordinariamente espressiva. Millarca la vampira assomigliava a un manichino di De Chirico con le curve d’una pornostar e i canini troppo lunghi. Con vergogna Ivan s’accorse d’avere un principio di erezione. Pensò che forse non avrebbe dovuto dare a Millarca il corpo di Clelia; scosse la testa, sospirando.

Attraverso la vetrata trasparente dell’altana, che le improvvisazioni cacatorie dei piccioni randomizzavano in chiazze bianco-giallastre, i tetti della città sfavillavano sotto il sole d’ottobre, da poco subentrato alle piogge insistenti di quell’autunno imprevedibile come una scorreggia. O un Impromptu di Schubert.

Ivan se lo vide davanti con quegli occhiali spessi, da talpone, e pensò che lui e Schubert avevano un problema in comune: gli occhi. Quelli del musicista erano semiciechi (forse invidiava la sordità di Beethoven?); quelli di Ivan funzionavano benissimo, però lui non sapeva disegnarli. Né i propri – come testimoniava il narcisistico autoritratto a pennello rimasto incompiuto dai tempi della scuola d’arte – né quelli dei suoi personaggi.

«Il motivo è semplice» l’aveva fulminato Clelia in uno dei suoi momenti di buonumore. «Gli occhi sono lo specchio dell’anima, e tu ne sei completamente privo.»

Il neo sulla natica nuda della vampira gli ricordò la prima volta con Clelia, lì nell’altana, mentre una luce oltremondana, spazzando via il temporale d’aprile, si posava sui clivi e sui coppi, tra le gronde e le ronde borbottanti dei piccioni.

Ah, la musica romantica che nel vasto candore della natica vampira si sprigionava da quel minuscolo grano di bellezza, propagandosi a velocità portentosa nell’etere polveroso del sottotetto, da un puntolino sviluppando – in fatale Big Bang – un intero universo di ricordi!

Gli occhi, certo, restavano un problema. Gli sembrava di farli un po’ tutti uguali, malgrado gli assidui esercizi di ricopiatura dal manuale di fisiognomica del celebre Della Porta. Ma in fondo ogni artista ha il suo punto debole. Perfino il grande Magnus aveva il proprio: a disegnare le gambe dei cavalli era un vero disastro. Proprio così: “gambe” si chiamano, parola di Bertoni che ha passato la vita a scommettere alle corse. Invece Ivan aveva sempre creduto che i cavalli avessero le zampe, come i cani e i gatti. Zampe o gambe che fossero, trotterellanti o galoppanti, quegli arti non avevano però fermato l’arte: Magnus era riuscito ugualmente a diventare un maestro.

E Bonvi, allora? Diceva in giro che i piedi gli venivano male. Forse per questo s’era inventato le Sturmtruppen: un fumetto ambientato in trincea, dove poteva schizzare le figure dei suoi buffi soldaten a mezzobusto. Ma poi di piedi aveva finito per disegnarne un’infinità: nudi e con scarponi, maciullati e danzanti, in fila e in marcia, levigati o più spesso callosi, ma sempre rigorosamente crucchi. Ed era diventato famoso.

Rinfrancato da questo pensiero, Ivan Prampolini si sedette di nuovo al tavolo da disegno, come Schubert si sarebbe seduto al pianoforte.

![]()

La direttrice Pignagnoli era preoccupata. Dall’albergo le avevano confermato che l’ospite era arrivato ma – a quanto pareva – di lui s’erano già perse le tracce. In camera, se è per questo, c’era salito: il concierge garantiva di avergli dato la tessera magnetica della suite categoria lusso con accesso indipendente al giardino interno; anche la chiave del frigobar col Moët & Chandon in fresco, come avevano concordato. E l’invito per la serata, certo.

Ne era proprio sicuro? Bien sur! Un signore dall’aria così distinta, quasi d’altri tempi. Somigliava a quell’attore inglese... il concierge ce l’aveva sulla punta della lingua.

E lì rimase, mentre Pelati si massaggiava pensieroso la cresta da mohicano: l’aveva capito subito che in quell’ospite c’era qualcosa di strano. Tanto per dire, il bagaglio aveva voluto portarselo in camera di persona, evitando l’ascensore, né c’era stato verso di fargli cambiare idea: come se nella Samsonite in pelle modello antiquato, più da sfigato che da collezionista, ci tenesse nascosto chissà cosa. E adesso quella stizzita guastatrice telefonica gli dava il tormento, neanche fosse colpa sua se lo squinternato era sparito.

“Non sono mica una balia” rimuginava Pelati, titillandosi gli aculei impastati di gel.

A meno d’un chilometro in linea d’aria, anche la direttrice Pignanoli si tormentava nervosamente i capelli. Nonostante il fisico asciutto e la pettinatura da ragazzina, doveva avere i suoi anni.

Alle insistenze, che solo lei avrebbe potuto definire garbate, il concierge rispose con sussiego che no, purtroppo nessuno aveva visto uscire il signore: neppure Aziz, il portiere marocchino che aveva da poco sostituito il vecchio Galli, colombofilo e reumatico, andato finalmente in pensione.

«Capirà, era appena arrivata una comitiva di finlandesi.»

Come se questa fosse una spiegazione. Ma il tono secco della frase, decisamente scortese rispetto ai consueti standard alberghieri – somigliava piuttosto a un muro di Andrea Lucchetta quando mandava in vacca le schiacciate dell’attacco avversario con le sue respinte imprendibili – non lasciava adito a repliche. La direttrice Pignagnoli troncò la comunicazione senza salutare.

Seduto alla scrivania di fronte, Salmastri smise di rigirare tra pollice e indice la pallina di cerume che aveva da poco scovato nell’orecchio sinistro e le gettò uno sguardo interrogativo. Di fianco a lui Pinchiorri, severamente impegnato nell’ultimo videogame di SuperMario, scopriva le gengive verdastre nello sforzo mentale.

«Allora?» domandò finalmente Salmastri. Era un uomo di poche parole.

La direttrice Pignagnoli si strinse nelle spalle: «Ancora niente, sembra sparito nel nulla».

Salmastri riprese a giocare con la pallina di cerume, morbida e plasmabile sotto le sue dita. Aveva la consistenza del pongo.

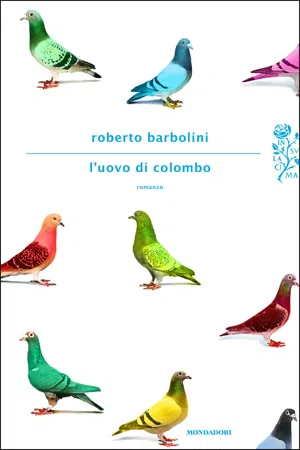

«Si dia una mossa, Salmastri. Domani c’è la presentazione dell’Uovo di Colombo. È la prima volta che Michele Odasi compare in pubblico per parlare di un suo romanzo: lei sa bene quanto sia schivo questo grande scrittore che ha scelto proprio noi, la nostra città, per mostrare finalmente la sua faccia alle schiere dei fan. Ed ecco che puf!, sparisce senza lasciar traccia. Le ricordo che avevo affidato a lei tutti gli aspetti logistici legati al viaggio e alla permanenza di Odasi, e la ritengo quindi responsabile della sua scomparsa. Perché non è andato ad accoglierlo di persona?»

Inutile rammentarle che proprio lei glielo aveva impedito, costringendolo a tenere il verbale d’una noiosissima riunione della Fondazione.

«Su, Salmastri: si faccia venire un’idea!» ordinò la direttrice Pignagnoli, disgustata, fissando le dita ceruminose col suo famigerato sguardo da basilisco capace di incenerire qualsiasi obiettore.

Ma il segretario non era tipo da lasciarsi impressionare. In oltre dieci anni di lavoro gomito a gomito con quella scrotoclasta – che soddisfazione darle della rompiballe in greco antico: gli sembrava di non aver buttato la sua maturità classica nel cesso – Salmastri aveva imparato a opporre agli sguardi da basilisco della direttrice la pazienza lutulenta del gaviale annidato sui fondali del Gange, in fiduciosa attesa che i resti non perfettamente bruciati di qualche cadavere gettato nel fiume cadessero come manna dal cielo a variare la sua monotona dieta a base di pesce. Bastava aspettare. Prima o poi la direttrice Pignagnoli avrebbe provato la stretta anfibia della sua mascella spezzaossa.

Gongolando al pensiero, Salmastri sorrise raggiante.

«Non capisco che cosa ci sia da ridere. Si è rincretinito, Salmastri? La conferenza di Michele Odasi è il clou delle nostre iniziative. Alla cena in suo onore ci saranno le massime autorità cittadine e anche un paio di onorevoli venuti apposta da Roma. Per non parlare della dottoressa Borsari, quella del festival di Filosofia: s’immagina la figura che ci faccio? Lei sa bene quanto mi sia sderenata per convincere il comandante dell’Accademia militare a concedere il salone delle feste. E sul più bello la star della serata sparisce, senza lasciare traccia: non un cenno, una telefonata, un biglietto. Se non lo ritroviamo al più presto, per la nostra Fondazione sarà la rovina.»

Aveva calcato la effe iniziale per far sentire, accentuando la maiuscola, quanto fosse orgogliosa di dirigerla, la Fondazione medesima.

«Potremmo rivolgerci alla polizia...» suggerì svogliatamente Salmastri mentre, con un “cucchiaio” lento e centrale degno di Totti, mandava a insaccare la pallina di cerume nel cestino della carta straccia prima che gli si criccasse tra le dita.

«Complimenti, Salmastri, è una grande trovata. Proprio degna di lei. Così il questore, che domani sera sarà tra gli invitati di spicco alla nostra cena di gala, saprà che ci siamo persi per strada l’ospite d’onore. Ma già: a lei non importa un fico secco, tanto la faccia ce la metto io.»

Salmastri allargò le braccia e finse di mettersi a studiare una soluzione alternativa.

«E lei, Pinchiorri... Mi spiace irrompere a gamba tesa nella sua ludoteca, ma non avrebbe per caso qualche suggerimento?»

La voce della Pignagnoli sferzava più delle undicimila verghe di Apollinaire.

Senza interrompere il suo tête-à-tête con SuperMario, Pinchiorri bisbigliò tra i denti un cordiale “’fanculo”, immediatamente percepito per via subliminale dalla Pignagnoli, le cui facoltà medianiche, per niente inferiori a quelle mediatiche, erano degne di Eusapia Palladino, la celebre spiritista venerata da Lombroso e Conan Doyle.

Come solo due positivisti folgorati sulla via di Damasco, o due marines bombardati dal fuoco amico dei B1B americani sulla via di Baghdad damascata di bombe, il padre di Sherlock Holmes e il criminologo che riconosceva i delinquenti e i cretini dalla faccia s’erano lasciati eusapiapalladinizzare dalla medium al punto d’attuare una rivoluzione copernicana di se stessi. Si erano così trasformati da emeriti materialisti in strenui paladini dello spiritismo e addirittura – nel caso di Conan Doyle – in fervidi cacciatori di fate.

Costretto sul più bello ad abbandonare SuperMario, Pinchiorri maledisse lombrosianamente la diret...