Tutto quello che sapevamo di lei era che si faceva chiamare J.J., parlava inglese, stava da sola in una grande barca gialla e per noi tre (me compreso) era un vero gigante, con un polso fasciato e le dita incerottate.

– Dai, racconta – disse. – Raccontami tutto.

Come potevo rifiutarmi? Ci aveva salvato la vita. Era merito di quella straniera se eravamo di nuovo al caldo e all’asciutto, ben nutriti e riposati.

– Insomma, – continuò lei – vorrei proprio sapere che ci fate in mezzo all’oceano su quella barchetta. Chi siete? Da dove venite?

Avrei potuto chiederle la stessa cosa. Invece, mi ritrovai a raccontarle la nostra storia. E ne fui felice, non solo perché era stata tanto gentile con noi, ma anche perché raccontarla a voce alta in qualche modo mi convinse che era accaduta davvero, mi aiutò a ricordare chi ero e chi ero diventato. Sul fatto che mi avrebbe creduto non avevo dubbi. Dopotutto, aveva davanti la prova vivente. Non poteva ignorarla. Noi tre ne eravamo testimoni. Eravamo la verità della nostra storia.

Iniziai dall’inizio, perché senza l’inizio niente avrebbe avuto senso e niente sarebbe successo. Non sarei mai stato costretto a lasciare casa e la mia vita sarebbe stata tutta un’altra storia.

– È una storia lunga – risposi.

– Va bene – disse lei. – Tanto, devo tenere il polso a riposo. Non posso andare da nessuna parte in queste condizioni.

Così iniziai.

– Il posto da cui vengo non è più casa mia. C’erano un’abitazione e un villaggio in Afghanistan che una volta chiamavo casa. Avevo una famiglia, un tempo. Ma ora non più. Mi è rimasto solo il mio nome, Omar, e mamma, anche se non so dov’è. Spero che sia in Inghilterra con zio Said. Stavo andando a cercarla, ecco perché eravamo su quella barca quando ci hai trovati e noi abbiamo trovato te.

Non so in che giorno, mese o anno siamo, ma credo di avere più o meno sedici anni. Sulla mia infanzia e la mia casa non c’è molto da dire, e non mi piace parlarne o pensarci perché mi rattrista.

Era un posto tranquillo in una pacifica cittadina di campagna. Vivevamo in periferia. Mio padre faceva il pastore, il gregge era il nostro sostentamento. Non ci mancava mai da bere né da mangiare. Avevo una sorellina, Hanan. Noi due eravamo molto amati in famiglia. Eravamo uniti. Eravamo felici.

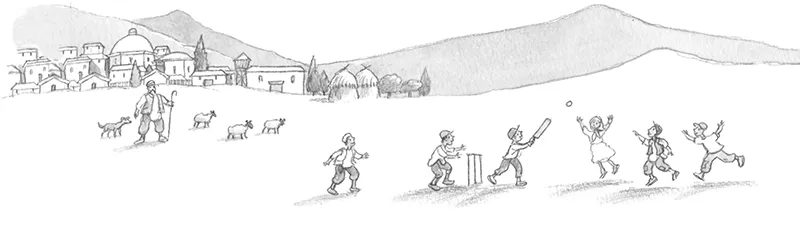

La scuola, be’, era la scuola. Tutti i miei amici ci andavano. Imparavamo le lezioni, giocavamo insieme. Ma io ero il più mingherlino e loro facevano sempre in modo di ricordarmelo. Piccoletto, così mi chiamavano. Comunque, anche se ero piccolo, ero il più bravo di tutti a cricket. Nessuno colpiva la palla più forte di me. Nessuno la lanciava più veloce. Avevamo un campo da gioco pieno di buche, ma era lo stesso per tutti e ci andava bene così. Tutto andava bene. Riuscivo a prevedere il rimbalzo di ogni palla solo da come muoveva la mazza il battitore. Vivevo per il cricket e per la mia famiglia. Tutto andava bene. Più o meno.

Ogni sera mi addormentavo con la speranza che il giorno dopo avrei segnato più punti o eliminato più battitori, e che mi sarei svegliato un po’ più alto. Controllavo la mia altezza guardando la linea che mamma aveva tracciato sul muro per misurarmi. Mi capitava spesso di segnare punti o eliminare battitori (o tutt’e due le cose), ma non mi capitava mai di svegliarmi più alto. Ogni mattina, la più alta era sempre Hanan, e aveva due anni meno di me.

Poi nella nostra città arrivò la guerra e fui preso da altri pensieri, molto più seri. Ancora non so perché fosse arrivata. Ricordo che accadde la mattina del mio decimo compleanno. Sentimmo gli aerei in cielo e subito dopo cominciò il bombardamento. Eravamo a scuola. Non c’era nessun posto dove nascondersi, nessun posto dove scappare. Alla fine della giornata, la nostra casa era distrutta, e così la scuola. Molti dei miei amici erano morti. C’ero anch’io quando li seppellirono. Aiutai a farlo. Quando gli aerei tornarono il mattino dopo, morì anche papà e con lui quasi tutte le nostre pecore. Poi ci accorgemmo che Hanan era scomparsa. La chiamammo e la cercammo dappertutto, ma senza trovarla. Eravamo rimasti solo io e mamma. Non avevamo più niente. Niente casa, niente cibo, niente padre, niente sorella, niente figlia.

Poi arrivarono gli operatori umanitari e ci portarono cibo e tende e costruirono per noi un campo profughi. Non eravamo più una famiglia. Adesso eravamo profughi. Vivemmo a lungo in quel campo. Gli operatori venivano dall’Inghilterra ed erano gentili. Ci sorridevano, e questo ci faceva piacere. Ci scaldava il cuore. C’erano anche dottori e infermiere che erano buoni con noi. L’inverno fu molto freddo, ma riuscimmo a sopravvivere. Il campo profughi, però, non fu mai una vera casa. Era un rifugio e basta. A volte giocavamo a calcio e a cricket con gli operatori e loro mi insegnavano un po’ di inglese. Erano stupiti dalla mia bravura a cricket. Mi piaceva sorprenderli perché mi sorridevano.

Poi un giorno mamma disse che non eravamo più al sicuro: era certa che gli aerei sarebbero tornati, o forse i soldati. Molti rifugiati avevano deciso di partire e noi saremmo andati con loro.

Così, nel cuore della notte lasciammo il campo insieme a pochi compagni e ci mettemmo in viaggio. Camminammo per settimane e settimane. Superammo le montagne e attraversammo il deserto seguendo le orme degli altri con un solo pensiero in mente: trovare un posto lontano dalla guerra. Da qualsiasi parte. Un luogo di pace dove ci fossero cibo, acqua e riparo, in cui sentirsi al sicuro. Per quanto tempo andammo avanti e fino a dove non saprei dirlo.

Il sonno era il nostro unico conforto. Quando dormi dimentichi tutto. Svegliarsi era il momento peggiore. Avrei voluto restare raggomitolato a terra e non alzarmi più. Ero così stanco. Troppo stanco anche solo per pensare.

Ma ogni mattina mamma mi salvava la vita. Faceva di tutto per non farmi mollare. Mi diceva che se non mi fossi alzato e avessi ripreso a camminare, sarei morto, e questo lei non l’avrebbe mai permesso. Certe volte diceva di sentire l’odore del mare e mi esortava a essere forte e coraggioso come papà e Hanan. Mi prometteva che sulla spiaggia avremmo trovato una barca pronta a portarci verso una nuova vita e una nuova casa, dove le persone sorridevano sempre come i volontari, i dottori e le infermiere del campo. Dove non c’erano né guerre né bombe. Basta che metti un piede dietro l’altro, mi diceva. Il suo amore e le sue promesse furono l’unica cosa che mi spinse ad andare avanti.

Ci furono recinzioni di filo spinato. Ci furono camion. Ci furono treni. Ci furono altri campi profughi. La polizia ci picchiava. Alcuni ci gridavano di tornare a casa. Altri ci sorridevano e ci offrivano riparo, cibo e abiti caldi. Non sapevamo mai cosa aspettarci.

Ma io e mamma mettevamo un piede dietro l’altro e andavamo avanti.

Dopo un anno o più di peregrinazioni, un giorno superammo una collina e davanti a noi, proprio come mamma aveva promesso, vedemmo il mare, delle case, delle persone e, quasi per miracolo, una barca in attesa. Mamma mi circondò le spalle con un braccio e mi disse che Dio era buono con noi e che non dovevo mai perdere la fede.

Le era rimasto ben poco da vendere: i braccialetti che portava ai polsi, gli anelli alle dita. Bastarono per pagarmi un passaggio sulla barca, ma non per lei. Né le sue lacrime né le mie riuscirono a convincere quegli uomini a farla venire con me.

Mi disse che dovevo andare da solo. Lei mi avrebbe raggiunto più tardi. Ci saremmo ritrovati in Inghilterra. Me lo promise solennemente. E mamma mantiene sempre le promesse.

Ricordo ancora le sue ultime parole: «Va’ da tuo zio Said, al suo bar a Mevagissey. Fore Street, Mevagissey. Tienilo a mente: Fore Street, Mevagissey. Ripetilo, Omar, così non lo dimentichi. Fore Street, Mevagissey. Aspettami là. Io ti raggiungerò. Ora vai. Di’ agli inglesi che sei il nipote di zio Said e loro ti lasceranno restare. Me l’ha detto lui. Di’ loro dove lavora tuo zio e ti lasceranno stare con lui. Non preoccuparti. Laggiù le persone hanno occhi che sorridono e non c’è nessuna guerra. Almeno resterai vivo e con te resterò viva anch’io. Ci incontreremo di nuovo, se Dio vorrà».

Mi aggrappai a lei e piansi contro il suo corpo.

Mi sussurrò all’orecchio che mi amava più della sua vita e che dovevo comportarmi da uomo come papà ed essere coraggioso come Hanan. Dovevo smettere di piangere e partire. «Fammi un sorriso» disse. «Voglio ricordarti così.» Mi sforzai di accontentarla, ma non ci riuscii. Le lacrime me lo impedirono.

Rimase sulla spiaggia a guardare la barca portarmi via. È l’ultima immagine che ho di lei. La sua figura diventò sempre più piccola, finché non sparì all’orizzonte insieme alla terra.

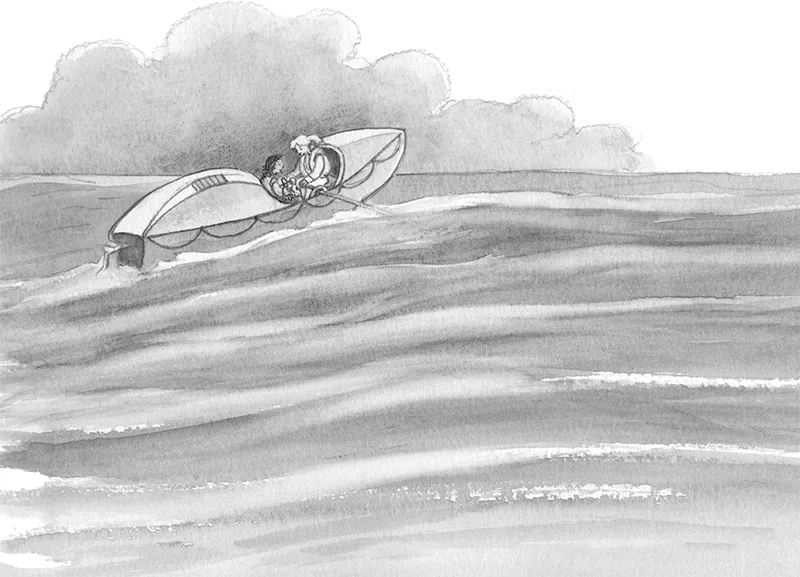

Ero su un grosso gommone con un motore che tossiva e sputava. C’era così tanta gente che era impossibile trovare uno spazio per mettersi seduti. All’inizio, il mare intorno a noi era calmo, con piccole onde tranquille. I miei compagni si rincuoravano a vicenda dicendo che il viaggio non era lungo e che era una buona barca, presto saremmo stati in salvo.

Il mare io l’avevo visto solo nelle foto o nei film ed era sempre blu. Ma questo qui era diverso. Era grigio e vasto e scuro e minaccioso, e si allungava a perdita d’occhio fino a confondersi con il cielo, un cielo grigio come il mare.

Non so quanti giorni e quante notti passai su quella barca. Finalmente, ero riuscito a trovare un posto su un lato dello scafo. Passavo lì le ore, lunghe e fredde, sforzandomi di calmare le mie paure. Cercavo di immaginare il posto dove stavo andando, Mevagissey, e di pensare a zio Said nel suo bar. Non lo avevo mai incontrato. Lo avevo visto in foto, quella che mamma portava sempre con sé. E gli avevo parlato solo una volta, tanto tempo prima, su Skype. Ma la trasmissione era disturbata e non ero riuscito a vederne bene il viso. Avevo notato i baffi e poco altro. Però ricordavo la sua voce. Mi aveva detto che un giorno sarei potuto andare da lui per dargli una mano al bar.

«Sto arrivando, zio Said!» gridai al vento. «Fore Street, Mevagissey! Fore Street, Mevagissey!» Qualcuno mi guardò come se mi avesse dato di volta il cervello. Ma non m’importava niente di quello che pensavano gli altri. Stavo andando a Mevagissey! Fore Street, Mevagissey!

Mevagissey, Fore Street, Mevagissey. Continuavo a ripetere a voce alta quelle parole anche per esercitarmi. Ripetevo tutte le parole inglesi che gli operatori umanitari mi avevano insegnato: “Salve, figliolo”, “Gol!”, “Fallo!”, “Cioccolata”, “Dammi il cinque!”, “Manchester United”, “Chelsea”, “Arrivederci”, “Ci vediamo”, “Torna presto”. E naturalmente anche i termini di cricket che conoscevo, come “lanciatore”, “battitore”, “eliminato”, “non eliminato”, “quattro punti”, “sei punti” e “bel colpo!”.

“Bel colpo” era la mia espressione preferita. Mi tirava su di morale ogni volta che la dicevo. Volevo imparare il maggior numero possibile di parole prima di arrivare in Inghilterra. Ci tenevo a fare vedere a mamma com’ero bravo a parlare inglese. Esercitarmi in quel modo mi aiutò a non pensare al mare, alle onde, al freddo e a tutti i pianti e lamenti intorno a me sulla barca.

A darmi coraggio era anche la speranza che in Inghilterra le persone sorridessero sempre, come diceva mamma, e che saremmo stati felici e al sicuro. Bastava l’idea a riempirmi di gioia. Avrei avuto di nuovo una casa, una scuola, degli amici, avrei giocato di nuovo a cricket. Mi sforzai di concentrare i miei pensieri su zio Said e sullo sport. Sapevo che se avessi pensato troppo a mamma, mi sarei messo a piangere. E non volevo. Volevo essere un uomo, com’era stato papà. Volevo essere coraggioso, com’era stata Hanan. Papà non aveva mai pianto. Hanan non avrebbe mai pianto. Perciò, non l’avrei fatto nemmeno io.

Nel giro di pochi giorni finì anche l’ultima goccia di acqua potabile. Il motore si era rotto da un pezzo. Ora le onde torreggiavano su di noi accompagnate da un vento sferzante. Stare seduto sul lato della barca non era più sicuro. Così, mi raggomitolai insieme agli altri sul fondo. Il freddo mi faceva tremare come una foglia e mi intorpidiva le mani e i piedi. Tutt’intorno non sentivo che pianti, lamenti e preghiere. Anch’io come tutti mi ero accorto che il gommone si stava piano piano abbassando. A ogni ondata, imbarcava acqua. Alcuni di noi cercarono di svuotarlo con le mani. Ma l’acqua entrava più velocemente di quanto riuscissimo a buttarla fuori.

Alla fine, ci rinunciammo. Restammo seduti o distesi, fradici fino al midollo, più morti che vivi. Ormai avevamo capito che presto saremmo annegati. Sapevamo che non ci avrebbe soccorso nessuno. Stavamo affondando e io non sapevo nuotare. Nessuno di noi ne era capace. La gente pregava Dio e lo feci anch’io, pensando a mamma e zio Said e a quanto sarebbe stato bello vivere con loro a Fore Street, Mevagissey. Fore Street, Mevagissey.

La tempesta arrivò di notte. Le onde ci sballottarono con violenza, ognuna cercando con più forza dell’altra di sollevare la barca e rovesciarla. Il mare stava giocando con noi prima di inghiottirci per...