Popolazione mondiale: 2,3 miliardi di persone1

Carbonio nell’atmosfera: 280 parti per milione 2

Zone selvagge rimaste: 66 per cento3

Quando avevo undici anni vivevo a Leicester, nel centro dell’Inghilterra. All’epoca non era insolito che un ragazzino della mia età montasse in bicicletta e se ne andasse in campagna passando un’intera giornata fuori casa. Infatti è quello che facevo anch’io. A quell’età a tutti piace esplorare. Il semplice gesto di girare una pietra e guardare gli animaletti che vi si nascondono sotto è già una prima forma di esplorazione. Mi ha sempre profondamente affascinato osservare cosa succedesse nel mondo naturale che mi circondava.

Mio fratello maggiore aveva un altro punto di vista. A Leicester c’era una compagnia teatrale amatoriale che metteva su produzioni quasi a livello professionistico ma, anche se di tanto in tanto riusciva a convincermi a partecipare a qualcuno dei loro spettacoli e a pronunciare un paio di battute, il mio cuore era altrove.

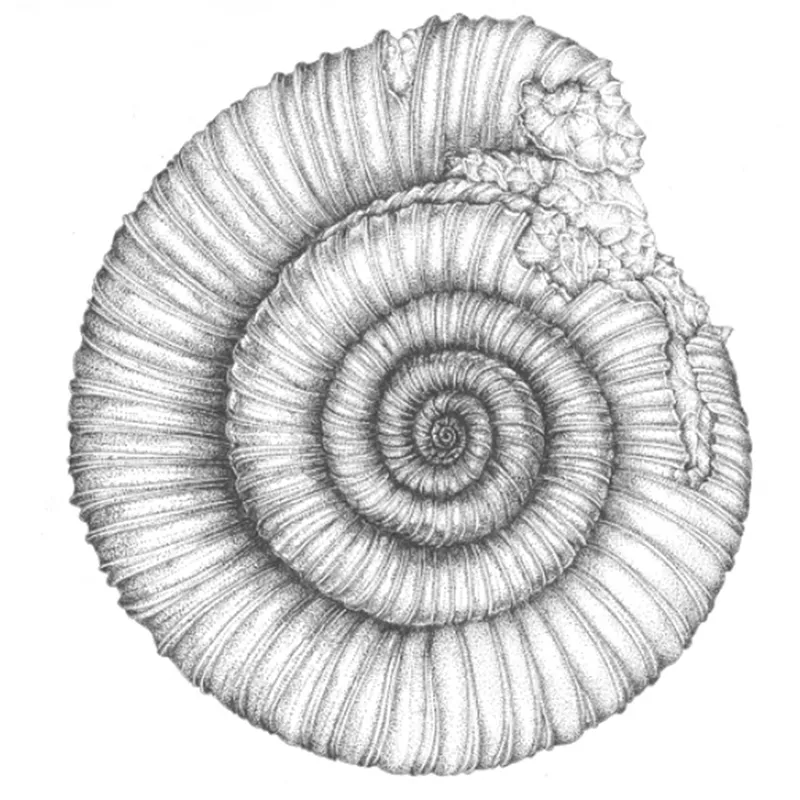

Appena faceva abbastanza caldo, balzavo in sella e pedalavo fino alla zona orientale della contea, dove trovavo rocce piene di fossili splendidi e intriganti. Non erano ossa di dinosauri, ovviamente. Il calcare color miele si era depositato come fango sul fondo di un antico mare, quindi era impensabile poter trovare resti di tali mostri terrestri. C’erano, però, delle conchiglie di creature marine: ammoniti, alcune anche di quindici centimetri di diametro, curve come corna di montone, altre delle dimensioni di nocciole e contenenti minuscole impalcature di calcite che sostenevano le branchie con cui le creature respiravano. Per me non esisteva niente di più emozionante che prendere in mano una pietra dall’aria promettente, darle un colpetto con un martello e vederla sbriciolarsi per rivelare uno di quei meravigliosi gusci, splendente alla luce del sole. E mi beavo all’idea che i primi occhi umani a vederlo fossero i miei.

Fin da piccolo sono stato convinto che non esistesse conoscenza più importante di quella che aiuta a capire il funzionamento del mondo naturale. Non mi interessavano le leggi inventate dagli esseri umani, ma i principi che governano la vita di animali e piante; non la storia di re e regine, e nemmeno le diverse lingue sviluppate dalle società umane, ma le verità che plasmavano il mondo intorno a me da molto prima che vi comparisse l’umanità. Perché c’erano così tanti tipi diversi di ammoniti? Perché erano dissimili l’una dall’altra? Vivevano in modo diverso? In una zona diversa? Presto scoprii che molte altre persone prima di me si erano poste le stesse domande, e avevano trovato tante risposte; e che quelle risposte si potevano mettere insieme per formare la più meravigliosa di tutte le storie: quella della vita.

Lo sviluppo della vita sulla Terra è stato per lo più un cambiamento lento e costante. Ogni creatura i cui resti ho trovato nelle rocce era stata messa alla prova dal proprio ambiente per l’intera durata della sua esistenza. Quelle che sono state in grado di sopravvivere e di riprodursi hanno trasmesso le loro caratteristiche, altre invece non ci sono riuscite. Per miliardi di anni le forme di vita si sono modificate lentamente, diventando più complesse, più efficienti, spesso più specializzate. E la loro lunga storia, dettaglio per dettaglio, si poteva dedurre da ciò che si trovava nelle rocce. Il calcare del Leicestershire ne aveva registrato solo un breve istante, ma altri erano probabilmente negli esemplari esposti nel museo cittadino. Per saperne di più, decisi che da grande sarei andato all’università.

E lì ho appreso un’altra verità. Questa lunga storia di cambiamenti graduali ha subito delle violente interruzioni in alcuni punti. Ogni cento milioni di anni circa, dopo tante scrupolose selezioni e miglioramenti, è successo qualcosa di catastrofico: una cosiddetta estinzione di massa*.

In momenti diversi della storia della Terra si è verificato, per svariate ragioni, un cambiamento globale improvviso e profondo nell’ambiente a cui tante specie si erano adattate alla perfezione. Il sistema di sopravvivenza del pianeta si è inceppato e il miracoloso assemblaggio di fragili interconnessioni che lo tenevano insieme è crollato. Moltissime specie sono scomparse di punto in bianco; solo alcune sono sopravvissute. Secoli di evoluzione annullati in un colpo. Queste monumentali estinzioni hanno lasciato linee visibili sulle rocce, ammesso che si sappia dove cercare e come riconoscerle. Nascoste sotto quelle tracce, giacciono moltitudini di forme di vita. In superficie, pochissime.

Nei quattro miliardi di anni di storia della vita sulla Terra si sono verificati cinque fenomeni di estinzione di massa.4 A ogni catastrofe la natura è collassata, lasciando giusto il numero di superstiti sufficiente a far ripartire il processo. L’ultima volta che è successo, si pensa che un meteorite di oltre dieci chilometri di diametro abbia colpito la superficie terrestre con un impatto due milioni di volte più forte della più potente bomba all’idrogeno mai testata.5 Atterrò su un letto di gesso, quindi, secondo alcuni, spedì nell’atmosfera una quantità di zolfo tale da inondare il globo di una pioggia così acida da uccidere la vegetazione e far dissolvere il plancton nelle acque superficiali degli oceani. La nuvola di polvere che si sollevò bloccò la luce del sole al punto da rallentare il ritmo di crescita delle piante per diversi anni. I resti fiammeggianti dell’esplosione potrebbero essere ricaduti sulla Terra, causando tempeste di fuoco nell’emisfero occidentale. In tal caso gli incendi avrebbero aggiunto anidride carbonica e fumo all’aria già inquinata, surriscaldando la Terra con un effetto serra. Inoltre, essendosi schiantato sulla costa, il meteorite provocò anche colossali tsunami che travolsero il globo, distruggendo ecosistemi marini e spedendo la sabbia del mare nell’entroterra, anche a distanze significative.

Fu un evento che cambiò il corso della storia naturale, spazzando via i tre quarti delle specie esistenti, in particolare tutte le creature terrestri di dimensioni più grandi di un cane domestico. Tramontava così, dopo 175 milioni di anni, il regno dei dinosauri. La vita si doveva ricostruire.

Da allora, per sessantasei milioni di anni la natura ha lavorato per ripristinare il mondo vivente, ricreando e perfezionando una nuova varietà di specie. E uno dei risultati di questo riavvio della vita sulla Terra è stata l’umanità.

Anche la nostra evoluzione è registrata nelle rocce. I fossili dei nostri antenati sono molto più rari di quelli delle ammoniti, perché la loro prima evoluzione risale solo a due milioni di anni fa. E non è l’unica difficoltà: nella maggior parte dei casi i resti di animali terrestri, a differenza di quelli delle creature marine, non sono protetti sotto strati di sedimenti, ma vengono distrutti dal sole, dalla pioggia e dal gelo. Alcuni fossili tuttavia esistono, e i pochi resti che abbiamo dei nostri antenati ci mostrano che la nostra evoluzione è iniziata in Africa. Man mano che questa avanzava, le dimensioni del nostro cervello hanno preso ad aumentare a un ritmo tale da suggerire che stessimo acquisendo una delle nostre caratteristiche più peculiari e che ci differenzia dalle altre specie: quella di sviluppare delle culture.

Per un biologo evoluzionista, il termine cultura* descrive le informazioni che possono essere trasmesse da un individuo all’altro attraverso l’insegnamento o l’emulazione. Copiare le idee o le azioni degli altri può sembrarci facile, ma è perché eccelliamo nel farlo. Solo poche altre specie ci assomigliano in questo, per esempio gli scimpanzé e i delfini. Ma nessun’altra pare avvicinarsi alla nostra capacità di trasmettere informazioni.

La cultura ha trasformato il nostro modo di evolverci. La specie umana si è adattata alla vita sulla Terra in modo nuovo. Mentre le altre dipendevano da cambiamenti fisici che si verificavano nel corso delle generazioni, noi siamo stati in grado di escogitare idee capaci di apportare cambiamenti significativi nel giro di una sola generazione. Abilità come trovare piante che possano dare acqua in periodi di siccità, fabbricare utensili di pietra per scuoiare una preda, accendere un fuoco o cucinare un pasto, potevano essere trasmesse da un essere umano all’altro nell’arco di una singola vita. Era una nuova forma di eredità, non basata sui geni che un individuo riceveva dai suoi genitori. Così il ritmo evolutivo della nostra specie ha avuto un significativo incremento. Il cervello dei nostri antenati è cresciuto a una velocità straordinaria, permettendoci di apprendere, trattenere e diffondere idee. A un certo punto, però, i cambiamenti fisici dei loro corpi rallentarono fin quasi a fermarsi. Gli umani anatomicamente moderni, l’homo sapiens – persone come voi e me –, sono comparsi circa duecentomila anni fa. Da allora i nostri corpi sono cambiati pochissimo. Quello che è cambiato, e in modo sensazionale, è la nostra cultura.

All’inizio dell’esistenza umana come specie, la nostra cultura era legata a uno stile di vita incentrato su caccia e raccolta, entrambe attività che ci riuscivano molto bene. Dotati degli strumenti da noi stessi inventati, come ganci per arpionare i pesci e coltelli per macellare i cervi, avevamo imparato a controllare il fuoco per cucinare e a usare le pietre per macinare il grano. Nonostante la nostra ingegnosa cultura, però, la vita non era facile. Ambiente e clima erano duri e imprevedibili. Il mondo, in generale, era parecchio più freddo di oggi. Il livello del mare era più basso. L’acqua dolce era più difficile da trovare e le temperature globali fluttuavano in maniera significativa in periodi di tempo relativamente brevi. Pur avendo corpi e cervelli molto simili a quelli che abbiamo ora, sopravvivere in un ambiente così instabile non era una passeggiata. Studi genetici effettuati su esseri umani moderni suggeriscono, in effetti, che settantamila anni fa le condizioni climatiche ci hanno esposti a eventi che hanno rischiato di sterminarci. Pare che l’intera specie fosse stata ridotta a soli ventimila adulti fertili.6 Per evolverci oltre avremmo avuto bisogno di una maggiore stabilità, alla quale siamo giunti con il ritiro degli ultimi ghiacciai, 11.700 anni fa.

L’Olocene* – l’epoca geologica in cui ci troviamo – è stata una delle più stabili nella lunga storia del nostro pianeta. Per diecimila anni la temperatura media globale non è variata di più di un grado Celsius.7 Non sappiamo esattamente cosa abbia prodotto questa stabilità, ma la ricchezza del mondo vivente potrebbe esserne una conseguenza.

Il fitoplancton*, i microscopici organismi vegetali che galleggiano vicino alla superficie dell’oceano, e le vaste foreste che circondano la parte settentrionale del globo, hanno immagazzinato una grande quantità di carbonio, contribuendo a mantenere un livello equilibrato di gas serra* nell’atmosfera. Le mandrie di animali al pascolo hanno arricchito e reso produttive le praterie, fertilizzando il suolo e stimolandone la crescita con il loro brucare. Paludi di mangrovie e barriere coralline lungo la costa hanno fatto da vivaio per giovani pesci che, una volta cresciuti, si avventuravano nelle acque aperte e arricchivano gli ecosistemi oceanici. La fitta cintura di foresta pluviale intorno all’Equatore sfruttava l’energia solare e rilasciava umidità e ossigeno nelle correnti d’aria globali. E le immense distese di neve e ghiaccio all’estremità settentrionale e meridionale della Terra riflettevano la luce solare nello spazio, raffreddando il pianeta come un gigantesco condizionatore.

Dunque la florida biodiversità dell’Olocene ha contribuito a moderare le temperature della Terra, e il mondo vivente si è adeguato a un affidabile ritmo annuale: le stagioni. Nelle pianure tropicali, periodi secchi e piovosi si alternano con la precisione di un orologio. In Asia e Oceania, i venti cambiano direzione ogni anno nello stesso periodo, scatenando il monsone. Nelle regioni settentrionali, le temperature salgono sopra i 15 °C a marzo – l’inizio della primavera – e rimangono alte fino a ottobre, quando si abbassano per lasciar spazio all’autunno.

L’Olocene era il nostro giardino dell’Eden. Il ritmo delle stagioni era così stabile da fornire alla nostra specie un ampio ventaglio di opportunità. Con la normalizzazione dell’ambiente, gruppi umani che vivevano in Medio Oriente abbandonarono progressivamente la raccolta e la caccia e adottarono un nuovo stile di vita, iniziando a coltivare la terra. Non fu una rivoluzione intenzionale, non c’era alcun piano. Il percorso verso l’agricoltura fu lungo, casuale e accidentale, dovuto più alla fortuna che alla lungimiranza.

Le terre del Medio Oriente avevano tutte le caratteristiche necessarie per favorire l’introduzione di questa novità. Si trovano all’incrocio di tre continenti – Africa, Asia ed Europa –, quindi per milioni di anni hanno visto passare e stabilirsi ogni specie di piante e animali provenienti da tutti i continenti. I pendii e le pianure alluvionali sono stati colonizzati dagli antenati del grano, dell’orzo, dei ceci, dei piselli e delle lenticchie, tutte specie che producono semi così ricchi di nutrimento da poter sopravvivere alle lunghe stagioni secche, e il fatto che fossero commestibili senz’altro attirava ogni anno gruppi di umani. Se riuscivano a raccogliere più semi di quelli di cui avevano bisogno, sicuramente li conservavano, come fanno altri mammiferi e uccelli, in modo da poterli mangiare durante l’inverno, quando il cibo scarseggia. A un certo punto, i cacciatori-raccoglitori* posero fine ai loro vagabondaggi e misero radici, certi di poter contare sulla loro riserva di semi per sfamarsi, se il cibo non fosse stato facilmente disponibile.

Mandrie di bovini selvatici, capre, pecore e maiali costituivano la fauna naturale della regione. Prima venivano catturati, ma nel giro di poche migliaia di anni dall’inizio dell’Olocene furono addomesticati. E anche nel passaggio da animali allo stato brado a bestie addomesticate ci saranno state molte fasi intermedie, con ogni probabilità non intenzionali. I primi cacciatori uccidevano i maschi e proteggevano le femmine in grado di riprodursi, per far crescere le popolazioni, ipotesi confermata dagli scienziati che hanno studiato le ossa degli animali nei pressi dei siti di antichi villaggi. Gli umani potrebbero anche aver scacciato altri predatori o aver vissuto per interi periodi senza cibarsi di carne al fine di salvaguardare il bestiame selvatico. Poi cominciarono a tenere con sé e allevare gli animali, selezionando inevitabilmente quelli meno aggressivi.

Con il passare del tempo, a questi sviluppi si sono aggiunte ulteriori innovazioni: la costruzione di depositi di grano, i pascoli, lo scavo di canali di irrigazione, la lavorazione del terreno e la semina, l’utilizzo di letame. Così è nata l’agricoltura, dall’incontro di una specie intelligente e inventiva come la nostra con un clima stabile come quello dell’Olocene. Quel che è certo è che l’agricoltura ebbe inizio in modo indipendente in almeno undici regioni diverse del mondo, portando gradualmente allo sviluppo di una vasta gamma di colture, tra cui quelle ormai familiari come patate, mais, riso e canna da zucchero, e all’addomesticamento* di animali come asini, polli, lama e api.

L’agricoltura ha trasformato il rapporto tra l’umanità e la natura. Anche se in misura limitata, stavamo domando una parte del mondo selvaggio e, in un certo senso, controllando il nostro ambiente. Abbiamo costruito muri per proteggere le coltivazioni dal vento. Abbiamo piantato alberi per proteggere gli animali dal sole. Abbiamo usato il letame per fertilizzare la terra dove pascolavano. Ci siamo assicurati che le nostre colture continuassero a crescere anche in periodi di siccità, mantenendole irrigate costruendo canali da fiumi e laghi. Abbiamo eliminato le piante che potevano danneggiare quelle che ritenevamo utili e abbiamo coperto intere colline con quelle che preferivamo.

Anche gli animali e le piante su cui abbiamo “investito” iniziarono a cambiare. Visto che c’eravamo noi a proteggerli, gli animali da pascolo non avevano più bisogno di difendersi dagli attacchi dei predatori o di contendersi le femmine. Abbiamo diserbato i terreni in modo che le piante alimentari potessero crescere senza essere messe a rischio da altre specie e avere tutto l’azoto, l’acqua e la luce solare di cui avevano bisogno. Così producevano semi, frutti e tuberi più grandi. Gli animali diventarono più docili man mano che noi umani rendevamo superflue la loro istintiva diffidenza e aggressività. Le orecchie si abbassarono, ...