Norimberga, 1965

«Se sono pentita? Francamente, non capisco di che cosa dovrei essere pentita… negli anni scorsi ci ho pensato spesso all’intera faccenda, al caso, come lo chiama lei. Ma non ho mai avuto pentimenti. Però, ecco, sì, questo posso dirlo: mi è sempre dispiaciuto per il vecchio. Era una brava persona, non era uno sporcaccione, o almeno, prima non lo era mai stato. Mai una lamentela da parte di una cameriera, di una governante, di una sua commessa. Sa, era ricco, e dopo la morte della moglie, si poteva pensare che… Insomma, lei mi capisce, un uomo solo può avere le sue esigenze. E invece, niente di niente. Se avesse avuto qualche tresca, diciamo così, me ne sarei accorta subito. E poi, un giorno arriva quella lì, con la sua faccia da santarellina (sono le peggiori). Lo provocava in continuazione. Figurarsi, un vecchio, a quell’età, dopo tanti anni di vedovanza, con quel po’ po’ di ragazza bionda, una gattamorta che gli scodinzolava sempre intorno. Che sfacciata! E il tono che si dava? Se ci ripenso… No, dicevo, il vecchio mi ha fatto pena, sin dall’inizio. Si capiva che aveva perso la testa. Nel quartiere volevano, sì, vabbè, insomma, volevamo dare una lezione a tutti e due. Certo, nessuno poteva immaginare che sarebbe finita così. L’ho sognato tante volte il signor Leo, sa? Mi vengono ancora i brividi. Lei penserà che sono i rimorsi di coscienza. No, non è così. O almeno, non credo… A noi sembrava solo giusto dare a quei due una lezione di decenza: la cosa era troppo sfacciata. Lei non può capire, è così giovane: oggi i giovani si baciano per le strade, si danno al libero amore, si drogano e nessuno reagisce. Sono i tempi, vero? Ebbene: anche quelli erano i tempi, quei due erano scandalosi, facevano una cosa disdicevole sotto molti punti di vista. E per di più contro la legge. Se erano leggi ingiuste, io non lo so. Di certo non le ho fatte io. Le leggi, caro signore, le fanno i potenti: e noi poveracci, che sgobbiamo tutto il giorno, non possiamo far niente, se non ubbidire. Lo diceva sempre anche il signor Leo, la legge è la legge. Oggi c’è la democrazia, sono arrivati i democratici e noi poveracci di conseguenza siamo diventati democratici. Ma non lo abbiamo deciso noi, lo siamo e basta. Sono i tempi. Ieri era diverso, comandavano i nazisti e tutti erano nazisti, ma per noi non cambiava granché. A quei tempi, quando tutti eravamo nazisti, dire “democratico” a qualcuno era un insulto, peggio che dirgli “ladro” o “mascalzone” o “carogna”. Oggi, che tutti sono democratici, dire “nazista” è diventato peggio che dire “assassino”. È la politica, beato chi la capisce. La povera gente si adatta, anche senza capire. Non so se mi spiego: in quegli anni facevo la portinaia, mi spezzavo la schiena su e giù per le scale, buongiorno e buonasera, guadagnavo poco, me lo facevo bastare. Poi è arrivata la guerra, la fame nera, i bombardamenti, gli americani, i russi e la democrazia (ma non per tutti: mia cugina vive a Berlino Est e non se la passa affatto bene). Risultato? Sono più vecchia, più stanca e più sola di prima, la pensione non mi basta e per sbarcare il lunario devo lavorare qui fino a tardi e lavare centinaia e centinaia di boccali di birra. Non mi lamentavo prima, non mi lamento neanche oggi. Io, caro signore, ho la coscienza a posto, ho fatto il mio dovere, ho rispettato le leggi. Capirei se l’avessi fatto per soldi, per interesse, allora sì che sarebbe stato grave. Invece io da questa storia non ci ho guadagnato nulla, anzi! Anche se qualcuno ha avuto il coraggio di insinuare… ma lasciamo perdere, è acqua passata: delle malelingue ha già fatto giustizia il Padreterno, sono morte tutte. Era scandaloso, bisognava pure che finisse, tutto il quartiere sapeva. Per noi era, in un certo senso, un dovere, secondo la morale dei tempi. Io, poi, quando mi hanno chiamata – due volte, prima alla polizia, poi in tribunale, se ci ripenso… che paura! – non ho mai detto niente di falso, non mi sono inventata niente. Sì, è possibile che qualcun altro un po’ di farina in più del suo sacco ce l’ha messa. Io no, quello che avevo visto l’ho detto, ma quello che non avevo visto, anche se lo sapevo, non l’ho mica raccontato. No, le ripeto: dispiacere sì, ma i rimorsi no, sono un’altra cosa. E poi, mi dia retta, se non lo facevamo noi, lo avrebbero fatto altri, e noi, allora, cosa avremmo detto alla polizia? Che eravamo diventati ciechi, sordi e perfino tonti? Ma se lo sapevano pure i muri! Lei lo sa quali rischi potevamo correre? Ci potevano arrestare tutti e a quei tempi mica era come oggi che arrestano un assassino e torna subito in libertà dopo due o tre giorni. Si avvicini, le voglio raccontare una cosa. In un palazzo vicino al nostro dove andavo a fare le pulizie, al secondo piano, c’era una famiglia di ebrei, tutte brave persone, tranquille, oneste, marito e moglie, due figlie. Lui era dottore, medico intendo dire. I pazienti poveri, che non avevano i soldi per pagare, li curava lo stesso, non importa se cristiani o giudei. Poi arrivarono le leggi e il dottore non poteva più curare i cristiani e, dopo qualche tempo, neanche più gli ebrei. Facevano la fame, qualcuno dei vecchi pazienti ogni tanto si ricordava di loro, mandando a suo rischio e pericolo qualche marco o un pezzo di pane o di carne. Poi, un giorno, li hanno presi tutti, li hanno messi su un treno e non sono più tornati. A noi dicevano che li trasferivano all’Est, in uno Stato solo per loro. A me non davano nessun fastidio, mi erano perfino simpatici, ma ci dicevano che gli ebrei avrebbero inquinato la razza, che erano i nemici dei tedeschi, che era per colpa loro che c’era la guerra. E noi ci credevamo. Dopo la guerra ho saputo che sono morti tutti, il dottore, la moglie, anche le bambine, nelle camere a gas, nei forni crematori. Quello che gli facevano nei campi, io l’ho visto al cinematografo: sa quando fanno quei cinegiornali prima che inizia il film? Qualcuno, dietro di me, diceva che era un documentario fatto dagli americani e dai comunisti, per infangare l’onore della Germania. Io di politica non m’intendo, ma i cadaveri li ho visti, al cinema, con i miei occhi. E poi gli americani non erano contro i comunisti? Che le devo dire? Oggi, del dottore, della sua famigliola, nessuno si ricorda più. Mentre tutti parlano del signor Leo. Quelli lì, il dottore e la sua famiglia intendo, erano brave persone, non avevano fatto mai nulla contro la legge. Se vuole saperlo, io non sono razzista, non sono mai stata contro gli ebrei, se si comportano bene… Che le stavo dicendo, ho perso il filo… Ah, ecco, sì, ma venga più vicino, le confiderò una cosa che ho sempre pensato ma non ho mai detto a nessuno: denuncia o non denuncia, signorina Irene o non signorina Irene, il signor Leo era ebreo, e un ebreo a quei tempi una brutta fine, prima o poi, l’avrebbe fatta comunque.»

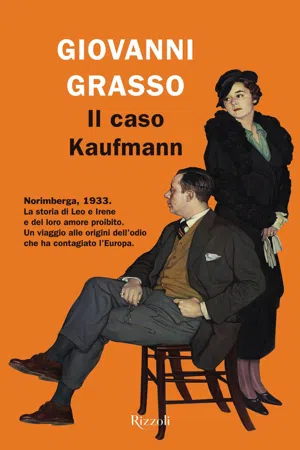

Norimberga, 1933

Lehmann Kaufmann, detto Leo, si alzò il bavero del cappotto e calcò ancor di più il cappello a tese larghe sulla testa. Il freddo era pungente, ma da qualche tempo, quando usciva di casa, questo gesto, per quanto inutile, era diventato istintivo. Un uomo di statura e di eleganza non comuni come lui non poteva certo pretendere di passare inosservato. Inoltre era piuttosto conosciuto in quella città, dove viveva e lavorava da anni. Tuttavia, questa lievissima forma di camuffamento gli dava una certa sensazione di sicurezza. Con lo stesso stato d’animo, si trovava ormai a preferire le buie e intricate stradine laterali, piuttosto che percorrere il grande viale, illuminato e pieno di gente, costeggiato da negozi e ritrovi.

Non molti anni prima, congedati i dipendenti e chiuso l’ufficio – opera alla quale provvedeva sempre di persona, meticolosamente – non avrebbe rinunciato per nulla al mondo a una passeggiata nella piazza centrale e a una breve sosta al Café Hauptmarkt, dove si potevano apprendere le ultime novità dalla lettura dei giornali della sera o, se si era più fortunati, dalla viva voce dei protagonisti della vita culturale e politica della città.

Da qualche anno, però, la piazza – ribattezzata piazza Adolf Hitler – era diventata il luogo di ritrovo di giovani squadristi, i quali – spesso sbronzi – trascorrevano la serata bighellonando tra sconci cori goliardici e improvvisati comizi propagandistici.

Kaufmann entrò nella città antica, cinta da mura medievali, per una porta secondaria che si trovava quasi dirimpetto alla sua abitazione, in Spittlertorgraben 19. Voltò subito a sinistra, percorrendo interamente il vicolo poco illuminato che correva a ridosso delle mura. Attraversò il fiume sull’antico ponte di legno e, per evitare la piazza centrale, fece una lunga digressione, passando dietro San Sebaldo e il municipio. Affrettando il passo, Kaufmann fiancheggiò l’abside della Chiesa di Nostra Signora, evitando accuratamente lo sguardo dei pochi passanti. Dalla piazza, colma di militanti nazisti, gli giunsero gli echi metallici dei megafoni che gracchiavano senza tregua in vista delle prossime elezioni del 12 novembre.

Giunto nei pressi della Antica Sinagoga, imboccò un vicolo buio, che portava a una piazzetta cieca, chiusa da un palazzetto neogotico a due piani, con le imposte serrate. Accanto al portone, proprio sotto la targa di ottone con la dicitura “Centro Culturale Ebraico”, notò due grandi scritte di vernice rossa: “Fuori gli ebrei!” intimava la prima. “Heil Hitler!” chiosava la seconda. Bussò tre volte. Nella breve attesa gli sembrò di udire dei passi dietro di sé e un brivido gli attraversò la schiena.

“Ma quanto ci mette questo imbecille ad aprire…” pensò, pentendosi subito per quell’insulto.

Un raggio di luce tremolante filtrò dallo spioncino, il portone si scosse e con un gemito finalmente si aprì. Nella penombra Kaufmann distinse la sagoma minuta e curva del custode del Centro.

«Ah, è lei presidente» disse l’omino, cercando di incrociare lo sguardo di Leo sotto l’ombra del cappello. Afferrò la mano che Kaufmann gli aveva porto e lo tirò dentro quasi a forza. Poi, dopo aver dato una rapida occhiata di fuori, chiuse con cura il portone con più mandate.

«Le scritte le hanno fatte stanotte» sentì il dovere di dire. Poi aggiunse: «Sono arrivati tutti, la stanno aspettando di sopra».

Dalla sala della biblioteca, al piano superiore, provenivano grida concitate.

«E io invece ti dico che se non ci muoviamo, faremo la fine del sorcio!»

Kaufmann riconobbe subito la voce acuta di Salomon, il più giovane e irrequieto dei delegati.

«Con le tue pensate ci farai ammazzare tutti» fu la replica, a metà strada tra un grido e un lamento.

«Isaac, calmati, sennò ti viene un infarto» disse Kaufmann, affacciandosi nella grande sala, «e passeresti alla storia come il primo ebreo a fare un piacere a Hitler, senza essere nemmeno pagato!»

Per un attimo, la tensione parve stemperarsi in una risata generale. Ma immediatamente dopo, Salomon, seduto scomposto sul bracciolo di una poltrona in un angolo della stanza, sbottò: «Per quanto tempo ancora pensate di ridere? Vedrete, prima o poi, ci vieteranno anche questo».

Era sempre così da un po’ di tempo. Da una parte i più giovani, gli scapoli, a proporre soluzioni coraggiose ma rischiose e difficilmente praticabili: la costituzione di una milizia ebraica armata, l’espatrio di massa, una giornata di protesta in tutto il Reich. Dall’altra, gli anziani, i padri di famiglia, paralizzati dall’idea che un soffio, una reazione qualsiasi, una minima forma di opposizione, potesse costituire il pretesto per una rappresaglia da parte di quelle belve assetate di sangue.

“Tutti si aspettano da me un’indicazione, una proposta, una parola di speranza” pensò Kaufmann, “ma io non so davvero cosa dire…” Quanto gli pesava quell’incarico di presidente della comunità ebraica di Norimberga! E pensare che non molti anni prima aveva perfino brigato per ottenerlo. Ultimamente si sentiva stanco, svuotato. E peggio, inutile. Si schiarì la voce e sforzandosi di apparire sereno e convincente attaccò. Erano secoli, disse, che subivano persecuzioni, i rigurgiti antisemiti erano una costante da tempo immemorabile e, di sicuro, l’avvento di Hitler al potere costituiva per gli ebrei in Germania un fatto estremamente grave, preoccupante, che impegnava tutta la comunità a una attenta vigilanza. Però, aggiunse, la situazione in Europa e nel mondo si era evoluta in senso liberale. Le grandi democrazie occidentali, gli Stati Uniti, non avrebbero mai consentito ai nazisti di fermare la ruota della storia, di tornare ai tempi bui del Medioevo.

«Vorrei che riflettessimo insieme su questa circostanza» disse, sperando di aver trovato un appiglio: «I nazisti sono al potere da poco tempo, stanno vivendo la fase emotiva della rivoluzione, caratterizzata inevitabilmente da eccessi e radicalismi. Sono persuaso che per forza di cose prima o poi dovranno tornare nei ranghi. Il Paese reclama ordine e tranquillità. L’anima profonda della Germania è quella cristiana, borghese, tradizionalista, moderata e mercantile: presto essa finirà per prevalere anche sul più irriducibile degli esaltati e le cose si metteranno a posto. A mio parere, è solo questione di mesi…».

Salomon saltò dalla poltrona: «Come fai a dire queste cose? Hai qualche elemento che forse noi non conosciamo?».

Kaufmann annuì: «Sì, ma niente di clamoroso. Ho fatto qualche considerazione che mi autorizza a essere cautamente ottimista… Non tutti a Berlino, questo è noto, approvano gli eccessi nazisti. Allora: ho saputo da un amico ben introdotto negli ambienti politici che il presidente Hindenburg ha avuto molte cose da ridire sulla recente legge per l’arianizzazione della pubblica amministrazione e delle forze armate. Pare abbia protestato con durezza contro Hitler per le discriminazioni subite dai combattenti ebrei. E sembra che questo gesto sia stato condiviso dagli alti gradi dell’esercito, che non hanno dimenticato il sacrificio dei nostri fratelli durante la guerra. Che altro aggiungere? Aspettiamo di capire meglio…». Si fermò un attimo, prese fiato e, guardando in direzione di Salomon, poi continuò: «Ma anche chi dice che dobbiamo essere preparati al peggio, che non possiamo rimanere con le mani in mano, ha le sue ragioni. La nostra deve essere un’attesa vigile, produttiva. Già ora abbiamo concretamente molto da fare per aiutare i nostri fratelli che, a causa delle nuove leggi, hanno perso il posto di lavoro. Max, il nostro segretario, ha preparato un’accurata relazione in proposito, gli cedo senz’altro la parola».

A Norimberga gli ebrei “epurati” non erano poi moltissimi: una decina di professori, quattro impiegati comunali, un vigile urbano, un paio di militari di carriera. Per la ricca comunità locale, costituita prevalentemente da commercianti, il loro sostentamento non costituiva un problema particolarmente gravoso. Semmai c’era da chiedersi, di fronte a percentuali così esigue, come facevano i nazisti a sostenere che l’amministrazione pubblica fosse totalmente in mano agli ebrei. Ma questa era una delle tante domande alle quali Kaufmann non trovava o forse non voleva trovare risposte.

Quando Max terminò, ci fu un breve scambio di opinioni: i pareri sulla situazione politica generale continuavano a divergere, ma la discussione, alla fine, si incanalò sulle modalità concrete per aiutare le famiglie in difficoltà.

Era proprio quello che Kaufmann sperava. «L’importante è che restiamo uniti» concluse.

Recitarono insieme la preghiera della sera e la riunione si sciolse.

Tornando a casa, Kaufmann si chiese se questo suo modo di condurre le riunioni all’insegna di una mediocre concretezza e di un’unità solo apparente non fosse in realtà un espediente per mascherare la sua totale inadeguatezza a fronteggiare una situazione grave e piena di incognite. Attraversando i vicoli bui, gli rimbombò nella testa, ripetutamente, la frase di Salomon: “Vedrete, prima o poi ci vieteranno persino di ridere.” Pensò e ripensò con disagio crescente a quelle parole. E al fatto che da quando sua moglie Martha era morta e Hitler era arrivato al potere, di motivi per ridere ne aveva avuti davvero ben pochi.