Fino agli anni Settanta/Ottanta, i carboidrati erano sinonimo di benessere e di soddisfazione in tavola, ma negli ultimi decenni hanno perso popolarità. Anzi: sono diventati bersaglio di continue critiche e demonizzazioni, spesso banditi dalle diete e dai regimi alimentari più moderni. Come si spiega questa inversione di tendenza? Innanzitutto è stata fatta una gran confusione che ha generato diversi equivoci. Meglio quindi provare a fare un po’ di chiarezza, per capire come integrarli nell’alimentazione senza privarci dei benefici che possono apportare al nostro organismo.

In qualsiasi libro sulla nutrizione leggerete che il compito dei carboidrati, che più comunemente si chiamano proprio “zuccheri”, è fornire energia e questo non è di certo un male! Subito dopo la digestione, vengono scomposti e liberati nel sangue sotto forma di glucosio, molecola che permette a ogni singola cellula del nostro corpo di produrre energia. Il problema è che non tutti i carboidrati esplicano tale funzione allo stesso modo, semplicemente perché non sono tutti uguali. Proprio così: per quanto forniscano il medesimo apporto calorico (4 kcal/g), ne esistono di differenti tipi che si differenziano tra loro proprio per la struttura, ovvero il modo in cui sono legate tra loro le molecole di glucosio di cui sono composti. Una diversa disposizione delle molecole di glucosio avrà anche un impatto diverso sull’organismo.

Partiamo dall’inizio, allora, cominciamo a conoscerli meglio e dividiamoli in due categorie: i carboidrati complessi (o polisaccaridi) e i carboidrati semplici (oligosaccaridi, disaccaridi e monosaccaridi).

I carboidrati complessi e la sensazione di fame

I carboidrati complessi più comuni sono quegli zuccheri che, sotto forma di amido, cioè lunghe catene di glucosio, si trovano in:

- cereali (come frumento, riso, orzo, farro, miglio, mais...),

- legumi (come ceci, lenticchie, fagioli...),

- radici e tuberi (carota, rapa, batata, patata, topinambur, manioca, sedano rapa, pastinaca),

- frutta (come banane, castagne, carrube, mango…).

Sono considerati carboidrati a lento assorbimento perché riescono a rilasciare il glucosio nel flusso sanguigno in maniera lenta e graduale. Questo è ciò che li rende preziosissimi per la nostra alimentazione, perché è proprio la quantità di glucosio che abbiamo nel sangue a regolare la sensazione di fame: quando la quantità diminuisce, ecco che ci viene voglia di mangiare. Più rapidamente succede, e prima avremo appetito. Vediamo nel dettaglio come funziona.

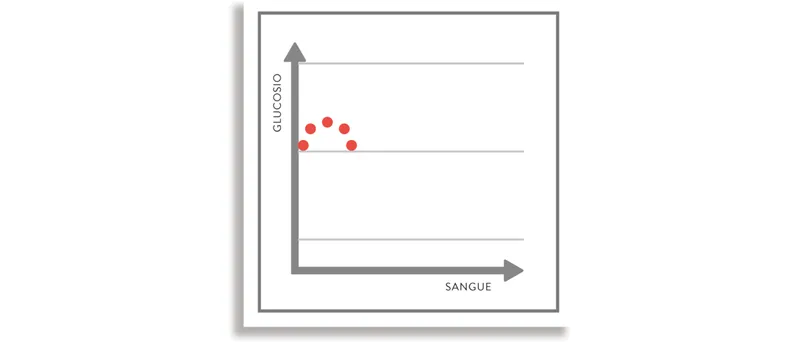

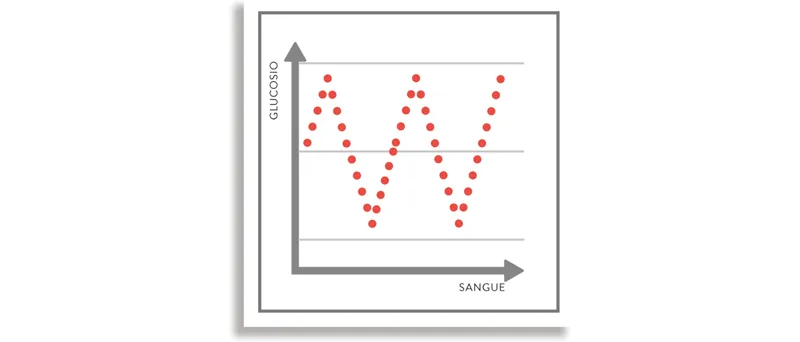

Il meccanismo di “distribuzione” di energia dei carboidrati complessi è il seguente: dopo la digestione, vengono rotti i legami che tengono unite le molecole e così facendo si liberano dapprima gli zuccheri più semplici (come oligosaccaridi e disaccaridi) e poi, finalmente, il glucosio. In questo modo gli zuccheri semplici vengono assorbiti dalle pareti intestinali passando lentamente nel sangue e in seguito, grazie al ruolo dell’insulina, il glucosio entra nelle cellule. A questo punto può essere usato dal corpo o come combustibile di pronto utilizzo oppure come riserva di zuccheri (glicogeno) immagazzinata nel fegato e nei muscoli. Quando tali organi non hanno più spazio per il glicogeno, ecco che viene trasformato in depositi di grasso corporeo. Il processo fa sì che il valore della glicemia (cioè la quantità di zucchero presente nel sangue) non salga velocemente, ma che si mantenga nel tempo tra valori ben tollerati (vedi Fig. 1) e che di conseguenza non sia necessario produrre molta insulina.

Fig. 1 – Il glucosio passa lentamente nel sangue, in virtù della struttura dei carboidrati complessi.

Torniamo quindi a noi: grazie a questo rilascio lento di glucosio, come dicevamo, si riesce a mantenere a lungo il senso di sazietà, evitando più facilmente di fare spuntini ipercalorici fuori pasto.

I carboidrati semplici e la fame nervosa

I carboidrati semplici si trovano per esempio nello zucchero da tavola (cioè il saccarosio, i cristalli bianchi con cui si è soliti dolcificare il caffè, per esempio, o preparare dolci), nel miele, nella frutta, nel latte, nell’orzo e così via.

Sono considerati carboidrati a rapido assorbimento, vale a dire che per la semplicità della loro struttura entrano in fretta in circolo e non hanno bisogno dei tempi di digestione lunghi che servono ai carboidrati complessi. Molti vengono assorbiti immediatamente, addirittura in bocca, e poi passando direttamente dall’intestino nel sangue.

ATTENZIONE AI “FALSI AMICI”

Si comportano allo stesso modo pure le fecole o le farine di cereali non integrali. Anche se vengono considerate carboidrati complessi, i processi di raffinazione le rendono facilmente assorbibili e fanno sì che “lavorino” come se fossero zuccheri semplici. Pensate per esempio ad alcuni biscotti confezionati: se sono preparati con farine molto raffinate ve ne accorgerete senza difficoltà perché, quando li si immerge in un liquido (tè, caffè, caffèllatte…), si sciolgono in fretta!

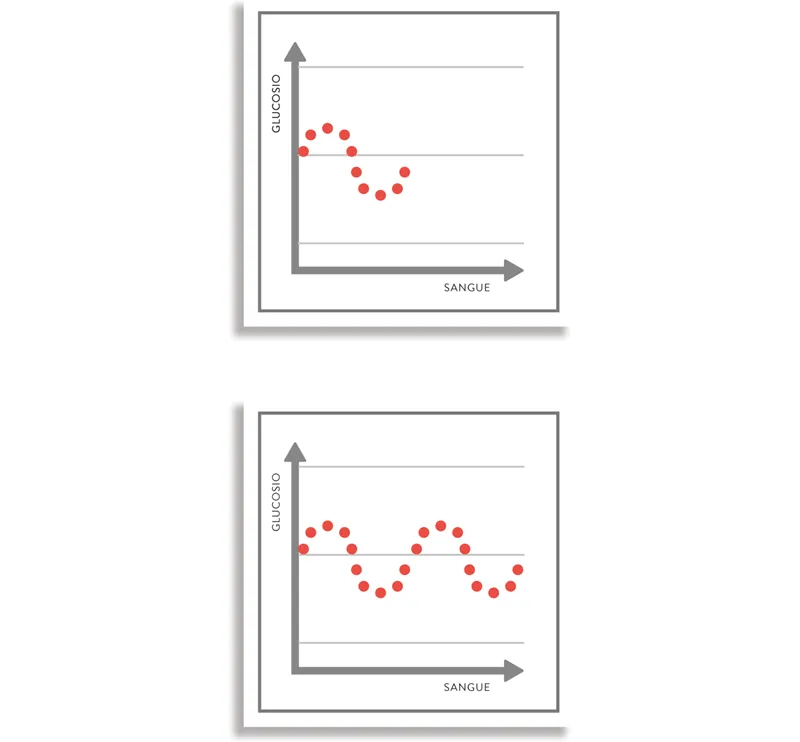

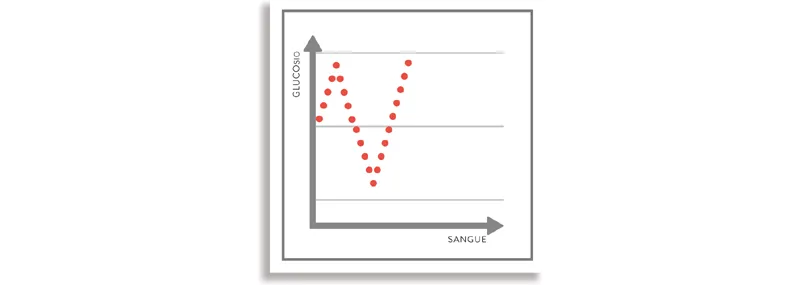

Cosa succede al corpo, quando consumiamo alimenti con troppi zuccheri semplici? Prima di tutto provochiamo un’eccessiva stimolazione del pancreas che, a sua volta, ci porta a produrre più molecole d’insulina generando un nettissimo abbassamento della glicemia. Ed ecco spiegato come nasce la famosa “fame nervosa”: quando la glicemia scende al di sotto dei valori di soglia, attraversiamo quella che si definisce una crisi ipoglicemica (vedi Fig. 2), cioè un generale senso di stanchezza e spossatezza e la voglia di mangiare subito qualcosa. Da lì a consumare prestissimo altri zuccheri semplici il passo è breve: lo facciamo perché abbiamo bisogno di energia o meglio abbiamo bisogno di far tornare la glicemia a valori ottimali. È così che comincia un circolo vizioso che può portare a obesità e disturbi come il diabete.

Vi faccio un esempio in cui credo possano riconoscersi in tanti. Prendiamo una colazione “classica” italiana: ci svegliamo la mattina, beviamo una tazza di caffellatte e ci tuffiamo dentro parecchi biscotti confezionati (che sono zuccheratissimi e preparati con farine estremamente raffinate). Come se non bastasse, magari al posto del caffè nel latte sciogliamo un preparato al cacao (in verità a base di molti zuccheri e poco cacao…) e, perché no, ci aggiungiamo anche un po’ di zucchero o un altro dolcificante. Sul momento ci sentiamo appagati, abbiamo fatto una colazione abbondante e siamo pronti ad affrontare la giornata! Ma come mai, allora, dopo un’ora o giù di lì, ci troviamo davanti ai distributori automatici a prendere qualcosa che riempia il buco allo stomaco che ci ha sorpresi davanti al computer? Insomma, come mai abbiamo già una gran fame?

La risposta è semplice: perché a colazione abbiamo fatto incetta di zuccheri semplici e questo è il loro effetto (vedi ancora Fig. 2): prima la glicemia si innalza velocemente dandoci un effimero senso di sazietà, ma subito dopo precipita e ci viene tanto appetito. Ecco che il circolo vizioso ha inizio!

Fig. 2 – Picchi iperglicemici e ipoglicemici che si creano con l’assunzione degli zuccheri semplici.

Quali sono gli zuccheri semplici più dannosi?

Lo zucchero da tavola

Nella lista degli zuccheri semplici più dannosi, ai primi posti c’è senza dubbio lo zucchero da tavola, che è chiamato anche saccarosio ed è composto da due molecole: glucosio e fruttosio. Alimento altamente raffinato, viene assimilato in fretta creando i rovinosi picchi ipoglicemici. Inoltre, per essere metabolizzato ha bisogno di numerose sostanze, come per esempio le vitamine del gruppo B, che sottrae quindi al nostro organismo. Fino all’inizio del secolo scorso il consumo di zucchero pro capite era di 5 chili all’anno, mentre oggi si stima che si aggiri attorno ai 25 chili. Gli studi epidemiologici mettono chiaramente in correlazione questo consumo eccessivo e quotidiano di zucchero, soprattutto quello assunto attraverso le bevande, all’obesità e alla sindrome metabolica.

TUTTA COLPA DI NAPOLEONE

Fino a trecento anni fa lo zucchero non faceva parte, se non occasionalmente, della nostra dieta. Utilizzato dai farmacisti per “addolcire la pillola”, era considerato alla stregua di una spezia, come le tante che arrivavano dall’Oriente. La canna da zucchero, infatti, cresceva bene in India, si era poi diffusa in Medio Oriente ed erano stati i mercanti arabi a portare lo zucchero in Europa a caro prezzo. Una prima svolta la diede Cristoforo Colombo quando portò la coltivazione della canna da zucchero nel Nuovo Mondo: un luogo che si mostrò ideale per la crescita di questa pianta. Lo zucchero restava però ancora molto caro. Una scoperta successiva rivoluzionò il mercato: un agronomo francese capì che, sottoponendo la barbabietola comune a un particolare processo di cottura, si poteva estrarne zucchero. E fu infine Napoleone a sfruttare per primo questo metodo nel corso della guerra commerciale contro le importazioni spagnole e inglesi dalle Americhe: promosse lo sviluppo degli zuccherifici in Europa e fu così che lo zucchero divenne un bene alla portata di tutte le tasche.

Il fruttosio

Un po’ diverso, ma in peggio, è il discorso del fruttosio. Tanto per cominciare questa molecola è stata introdotta nell’alimentazione umana nel 1978 come dolcificante estratto artificialmente dal mais attraverso un processo di tipo enzimatico e dai costi esigui. Oggi si presenta sul mercato con nomi differenti: sciroppo di mais, sciroppo di fruttosio (nel succo di agave ce n’è moltissimo), HFCS (High Fructose Corn Syrup), sciroppo di fruttosio-glucosio, ma la sostanza è sempre la stessa. In origine veniva consigliato ai diabetici perché permette di dolcificare le pietanze senza provocare un innalzamento eccessivo della glicemia, ma questo apparente vantaggio non deve ingannare! Il fruttosio, infatti, non fa altro che spostare il problema un po’ più in là perché stimola comunque i processi infiammatori che vedremo nel dettaglio nei prossimi capitoli.

Con il tempo, poi, questo dolcificante si è rivelato un ottimo conservante: blocca la fermentazione naturale e l’ossidazione dei prodotti alimentari allungandone così la vita e mantenendone la morbidezza. Ma non solo: rende più cremose salse come la maionese o prodotti come lo yogurt, perché agisce da emulsionante in grado di prevenire la divisione della parte liquida da quella solida. Perciò il fruttosio è presente in moltissimi prodotti alimentari industriali.

Non preoccupatevi del fruttosio presente naturalmente nella frutta e nella verdura: presenta la stessa formula chimica di quello estratto artificialmente, ma siccome è legato a fibre indigeribili viene assimilato solo in piccole quantità e metabolizzato senza grandi conseguenze.

Lo scenario cambia completamente per quello industriale puro al 100%. Proviamo a pensare, per esempio, alla miscela di fruttosio e glucosio che si trova spesso tra gli ingredienti di svariati prodotti dolciari (come le merendine, le bibite zuccherate, i succhi di frutta, i gelati, il panettone natalizio…): è costituita dal 55% di fruttosio, 42% di glucosio e 3% da altri zuccheri. Sono percentuali altissime! Finché arrivano in circolo piccole quantità, vengono trasformate dal fegato in prodotti innocui che eliminiamo attraverso le urine. Il vero guaio è l’assunzione costante e continua: non è difficile trovare prodotti dell’industria alimentare addizionati con questo zucchero, dunque chi è abituato a consumare prodotti già pronti rischia di ingerirne alte dosi ogni giorno.

Cosa succede al nostro organismo? Il fegato deve cercare altre vie per eliminarlo: viene trasformato in grasso in modo ...