![]()

PARTE PRIMA

È arrivato l’arrotino

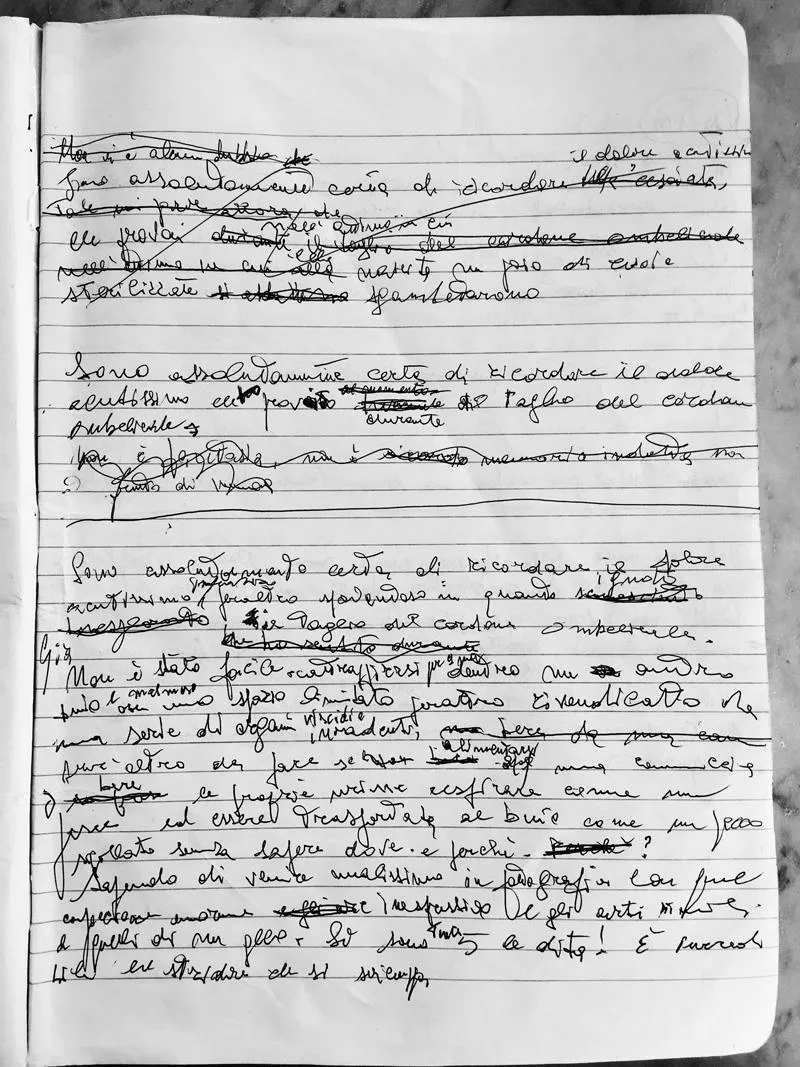

La prima pagina del quaderno di bella.

1

Sono assolutamente certa di ricordare il dolore acutissimo, peraltro spaventoso, in quanto ignoto, del taglio del mio cordone ombelicale.

In tutta onestà già non era stato facile rattrappirsi per nove mesi nel fondo cavo di un antro buio e melmoso, immersa in un acquitrino asfittico, dallo spazio risicato, tuttavia rivendicato da una poltiglia di organi viscidi e invadenti, senza altro da fare se non alimentarsi con una cannuccia, bere le proprie urine, respirare come un pesce ed essere aviotrasportato come un pacco; certe volte sballottato, inspiegabilmente stantuffato in qualche modo in certe rare occasioni in cui ballavo su e giù, certe capocciate contro qualcosa che somigliava ad un grosso fagiolo, per poi rimbalzare sul sedere, quando non erano capriole o sbattimenti mio malgrado, naufragi nella pozza… e che è!

Rari momenti di sonno vigile tuttavia inquieto, una stasi turbata sapendo di venire malissimo in foto con quel capoccione enorme e inespressivo, un alieno acquatico con gli arti di un geco.

E sì! Sono tutte e cinque le dita! «Eccole, eccole» annuncia!

Come risuona insopportabile quello stridire di voci che contano; una sull’altra una più dell’altra più esaltata più felice perché la creatura ce le ha tutte, le ha viste tutte una per una, ha visto che non gli manca niente, che gli è cresciuto anche il mignolo al cocco di casa.

Io ero la terzogenita, venuta per caso a ridosso di un’altra gravidanza. Un errore inconcepibile eppure concepito. Ero abusiva, lì dentro, il locale era vecchio e usato, già stato abitato due volte, pochi stridii credo, nessuna conta delle dita. Più che partorita sarei stata sfrattata.

Non conoscendo altro mi ero assuefatta tuttavia a quei desolanti fondali caldi; be’, quando sei lì annegata nella pozza, pensi che quella sia la vita e mangi e bevi e pisci in uno spruzzolio incessante, che ne sai.

Si finisce per installare in quello spazio “mausoleo” un tempo immobile e fermo che annulla il pensiero del tempo che passa.

Furono delle urla a risvegliarmi, mi resi conto allora che ero finita a capofitto dentro una specie di collo di imbuto. Si trattò beninteso di una intuizione primordiale giacché allora non potevo sapere dell’esistenza degli imbuti, tantomeno della loro forma, un canale dentro cui regnava un buio accecante e assoluto, la mia fronte aggrappata, spiaccicata così com’ero contro qualcosa di molle e di teso, addosso certe bordate d’acqua e di muco e di una roba biancastra grassa! Ma che schifo! Cosa doveva accadere? Cosa stava accadendo? Non era una fine giornata come tutte le altre. Stavo scendendo.

Qualcosa stava seguendo il suo corso. Non me ne rendevo conto allora, non avevo ancora letto Beckett.

Troviamo sempre qualcosa per darci l’impressione di esistere.

Nel buco nero dello spazio, come una stella implosa, ero dentro un tunnel stretto, da lì non vedevo la fine, inghiottita in una sorta di cuore umido, nel ventre della terra, compressa in una sorta di eruzione vulcanica o qualcosa che la preparava.

Avevo cominciato a sentire delle voci come echi ma lontane e poi tutto instabile intorno, sciabordio di onde in subbuglio, il monolocale si contraeva spaventosamente e spingeva sempre più di frequente. Immaginai si trattasse dello sfratto, anche perché a un certo punto sentii con precisione una voce strozzata che protestava: «Ma come fa a passarmi un tir da qua sotto!».

Dunque dovevo transitare da lì.

«Spingi» gridava qualcuno, «spingi.» Ma chi? E io spingevo e pure l’altra che poi ho saputo essere la mamma. Urlava come una disgraziata, nonostante una donnetta assorta nelle faccende si affrettasse a tacitarla: «Zaira, eppure sei abituata, questa è la terza!».

Feci del mio meglio, avevo capito subito che avrei dovuto darmi da fare sin dall’inizio.

«Quando senti che spinge, spingi anche tu!»

Chi? Ma a chi dicevano? Presi per me quelle incitazioni. Santo cielo! Impossibile varco strettissimo porta chiusa vago presentimento che non sarebbe stato facile.

«Ha un bel capoccione!» Venni subito smentita, la colpa era mia.

«Non ce la faccio!» gridava mia madre. Fu portata dell’acqua, dei panni asciutti, qualcuno le premeva la pancia con le mani.

«Adesso fai un bel respiro e spingi!»

Chi? Ma chi respira e come? Che non sono né carne né pesce! Bloccata in quella specie di scantinato senza sfiati.

La mattinata si allungava nel pomeriggio.

«Non ce la faccio più» esalò la mamma imbalordita dai dolori.

«Donna! Partorirai con dolore!»

Ridotta quasi a materia inerte sospirò: «Se nasce entro le cinque, massimo cinque e mezza, la chiamo Anna. Sono tanto devota a sant’Anna!».

Fu quell’affidarsi al reparto santi la nostra fatidica salvezza.

Dopo una serie di carambole strozzamenti urti scivolate tirate strattoni e giravolte vulcanici rimescolamenti sulla soglia della vita, fui espulsa alle cinque e mezza di un pomeriggio novembrino, mentre fuori nella tetraggine del terrazzino di casa un geranio aveva perduto le sue foglie. Anche l’ultima tremolante fino allo spasimo era rimasta appesa alla forza oscillante del suo esile picciolo fino a che come lei non era anch’esso morto.

Ero venuta alla luce, ecco la novità, la luce e con essa le forme i colori gli esseri; ero scivolata giù come una fochina dal ghiaccio, di colpo immediatamente dopo un attimo come di apnea, uno strano silenzio o forse una mia sordità: come gli animi tutti gli oggetti di quella casa pareva fossero da qualche tempo in una tensione di spasimo violenta: a toccarli appena appena davano un lamento.

Ero atterrata dove? Ancora legata al mio cordone come un astronauta alla navicella. Si trattava di fare una passeggiata dunque? La prima? Quattro passi sul sublime universo sconosciuto che aveva aperto a me le soglie della vita. Calpestare la polvere lasciare qualche orma di sé, tracce riconoscibili di un passaggio, del resto polvere siamo… E poi? Rientrare?

Galleggiavo dunque interdetta sulla faccia della mia luna come del resto sarebbe accaduto un giorno. Quel giorno tutto il mondo avrebbe guardato con occhi strabiliati un uomo con una tuta bianca uscito da una navicella madre saltellare sulla cipria lunare legato ad una corda che lo tratteneva dallo sprofondare nell’immenso ed essere inghiottito dal nulla. Quel prodigio sarebbe diventato l’evento più straordinario, indimenticabile e indimenticato.

Per sempre la statura di quell’esploratore sarebbe stata quella di un eroe, un equilibrista mitico e unico cui la magnificenza della luna aveva concesso di inginocchiarsi sul suo pallore.

Quell’immagine sarebbe passata alla storia. Nessuno però avrebbe saputo mai che a furia di gingillarsi sulla luna la tuta dell’uomo si sarebbe via via gonfiata sproporzionatamente, aumentata di volume tanto che al momento di rientrare nella navicella madre quell’Orlando curioso non sarebbe riuscito a farlo, inutile spingere, capovolgersi, impossibile rientrare. La tuta ormai tesa al massimo resisteva, lo respingeva un imprevisto insospettabile che si sarebbe annunciato come una tragedia, oltre la soglia l’ossigeno il ritorno a casa, fuori la notte del nulla.

Nel tentativo impari di vincere sulla forza della natura, forse vide l’istantanea della sua vita, dei volti conosciuti che lo aspettavano, l’incubo della condanna a restare lassù dove la vita non c’è. Non sarebbe stato come nei cosmici racconti di Calvino. Lì non c’era niente di poetico.

Con le forze rimaste come un Orlando ormai furioso a ricercare il senno e afferrato alla corda avrebbe tentato di sgonfiare la tuta a cazzotti, appiattendo le sporgenze colpendola abbracciandosi tutto a sé, le braccia inutili e gonfie anch’esse imprigionate, abbattendosi contro se stesso con le ultime sue forze mentre l’ossigeno sarebbe andato diminuendo. Quella sarebbe stata l’impresa titanica e impossibile: nella lotta l’uomo allo stremo si strinse disperatamente gettandosi senza respirare al di là del varco, le braccia tese ad afferrare il vuoto dell’interno, la testa protesa a strappare il corpo dal varco che irrimediabilmente lo tratteneva.

Quando esausto si sarebbe abbattuto finalmente sul pavimento avrebbe ripreso a respirare. Durante quell’operazione estrema in cui avrebbe rischiato la vita il suo corpo avrebbe perso sei kg di ...