![]()

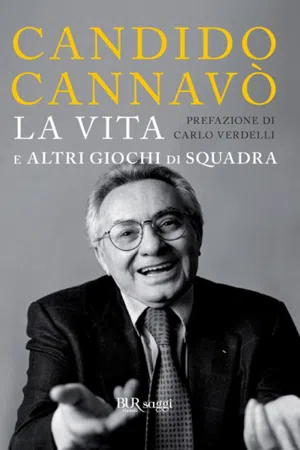

La vita e altri giochi di squadra

![]()

Prefazione

C’è chi dice che il giornalismo è finito. Più che altro stanno finendo i giornalisti, almeno quelli di un certo tipo. Più precisamente sta perdendosi (si è persa) la dimensione epica ed etica del mestiere, l’età romantica del genere, che ha avuto cantori di rara forza e bellezza, gente che ha sovrapposto la propria vita al lavoro che si era scelto (o dal quale era stata scelta, come in una chiamata divina) dal primo giorno all’ultimo, senza festivi.

Candido Cannavó appartiene a questa cavalleria e ne è uno dei campioni, una di quelle firme che ti entrano dentro il cuore e ne prendono in affitto perpetuo un pezzettino. Il passepartout di quelli come Candido è il desiderio, un desiderio potente di fare proprio quella cosa lì, conquistarsi il lettore giorno dopo giorno, per sempre: parlandogli, servendolo, considerandolo interlocutore e padrone. È, piatta piatta, la lezione dei Montanelli, dei Biagi, delle Fallaci, dei Terzani. È l’esercizio non di un potere ma di una missione: informare (quale che sia il campo d’azione), possibilmente senza annoiare, ostinandosi di essere chiari, tenendo la schiena dritta e la mano ferma. Capire i fatti per farli capire, e allenarsi, migliorarsi, tormentarsi, perché il bello del giornalismo è che non si finisce mai di impararlo, fino all’ultimo giorno, all’ultimo attacco, all’ultima chiusa.

Questo Candido lo sapeva meglio di ogni altro. E non è un modo di dire. Veniva nella mia stanza con il suo pezzo stampato in mano, si sedeva e stava lì ad aspettare che lo leggessi, gli proponessi delle correzioni, disponibile anche all’ipotesi che magari lo bocciassi. Ed è molto buffo se ci pensate: lui, un monumento, pronto a rimettersi al giudizio di un collega come mille altri. Ma fa parte del gioco, e lui l’ha giocato fino in fondo.

Sono stato l’ultimo direttore di Cannavó, e lui è stato nello stesso tempo il mio ultimo direttore. Perché Candido «era» il direttore della «Gazzetta dello Sport» e tutti noi che ci siamo seduti su quel trono dopo di lui sapevamo che il posto occupato era in qualche modo abusivo. Per la gente, per gli sportivi, per gli atleti, e soprattutto per i lettori, il direttore (giustamente) restava Candido.

In tre anni di convivenza professionale, ho imparato parecchio da lui. Tra le altre cose, ho imparato a volergli bene. Era un maestro artigiano e insieme una specie di gioioso apprendista di quasi ottant’anni, pronto a riaccendersi ogni mattina per l’idea di un articolo, di un contropelo da fare, di una carezza da dare.

Tutte le volte che mi capita di andare in qualche posto dove una serata, un premio, una borsa di studio fanno rivivere un ricordo già vivissimo come quello che tanti hanno di lui, capita sempre qualcuno che mi fa la stessa domanda: «Ma qual era il segreto di Cannavó?». Che cosa c’era dietro, che cosa c’era dentro un uomo (un lupo, come lo chiamava e ancora lo chiama l’adoratissima moglie Franca) capace ancora di emozionare e emozionarsi nonostante l’età, la carriera, la fama, l’onore di essere una delle prime firme del giornalismo italiano? Ecco, in questo anno «senza», ho trovato una sola risposta plausibile: Candido, nel cuore, era rimasto un bambino. Ed è questo un dono che capita a pochi beati.

Il libro che vi si apre davanti è il viaggio di una vita, interrotta senza preavviso il 22 febbraio del 2009. Pranzo alla mensa della «Gazzetta» (non poteva essere diversamente), malore, ospedale, coma, morte. Cannavó ha lasciato dietro di sé un vuoto repentino che queste pagine, impossibilitate a sanarlo, possono peró almeno in parte colmare. Le lega un filo rosso, anzi rosa, un filo che somiglia alle briciole di Pollicino che Candido ha candidamente seguito lungo tutti i suoi sessant’anni di carriera. L’ago della sua bussola è sempre stato uno e uno solo: la passione. Per lo sport, per l’uomo, per chi parte ad handicap, per chi vince anche perdendo.

Seguilo anche tu, suo lettore amatissimo. Ti ritroverai dovunque, in pista con Berruti a Roma ’60 e per strada con Pamich a Tokyo ’64, rivivrai Italia-Germania 4 a 3 e l’oro di Mosca della Simeoni, palpiterai per Pantani, oh quanto palpiterai, nell’estasi e nella tragedia, e ancora vibrerai sulla moto di Valentino o sulle code degli sci di Tomba e della Compagnoni. E correndo correndo incontrerai imprese e tracolli, morti disperate e inattese resurrezioni, giganti dello sport (ti risparmio l’elenco: ci sono tutti) e personaggi che solo Cannavó poteva scovare e capire, come quell’Angelo D’Arrigo, il ragazzo che volava sulle montagne e che ha fatto volare anche il cuore di Candido, e con lui il nostro.

«Vivo nel giornalismo dal 1951, con incarichi diversi: la mia prima firma di corrispondente da Catania apparve sulla “Gazzetta” nel 1955.» Lo scriveva Cannavó nel suo primo editoriale da direttore, anno 1983. Sarebbe rimasto al timone per diciannove anni, e poi ancora lì, a scrivere, commentare, intervistare, indagare, indignarsi, non perdersi un Giro d’Italia o un’Olimpiade, servizio permanente effettivo. Una vita in rosa.

C’è solo un piccolo errore, caro Candido, in quel tuo editoriale: «Vivo nel giornalismo dal 1951». Avresti dovuto scrivere: «Vivo per il giornalismo dal 1951». Quel «per» è quello che ti ha fatto fare la differenza.

CARLO VERDELLI

![]()

Un regalo inaspettato

Per tanti anni mio padre ha ricevuto regolarmente da una delle sue sorelle, Domenica (la mia adorata zia Mimma), un faldone ingombrante e un po’ precario pieno di ritagli di giornali, scrupolosamente disposti e piegati a seconda della lunghezza del testo in modo che si adeguassero alla larghezza del foglio. Erano gli articoli che papà aveva scritto nei dodici mesi precedenti. Il «tomo» aveva anche la copertina: un collage di titoli e testate della «Sicilia» e della «Gazzetta dello Sport», i due quotidiani dove è comparsa, in fasi differenti della sua carriera, la firma di Candido Cannavó. Un lavoro certosino e certamente un po’ naif (zia Mimma l’avrebbe realizzato così anche se avesse conosciuto i poteri di archiviazione di un computer) che testimoniava non solo l’amore ma anche l’orgoglio per un fratello riuscito pienamente nella sua professione. Era l’oggetto che contava, con quei pezzi di carta irregolari e destinati a sbiadirsi nel tempo, dove al valore dei contenuti si aggiungeva la fatica della collezione.

Zia Mimma ha redatto i suoi annali con puntualità e dedizione per circa un quarto di secolo, fino a quando le sue condizioni di salute glielo hanno permesso. E quei libroni si sono accumulati un po’ alla rinfusa in un armadio della casa dei miei. Quando la Rizzoli ha espresso il desiderio di realizzare un’antologia degli articoli di mio padre che abbracciasse un po’ tutto il suo arco professionale, ci siamo finalmente resi conto che in quell’armadio si nascondeva un piccolo tesoro.

È partito dunque da un inaspettato regalo familiare questo primo viaggio nella vicenda giornalistica di Candido Cannavó, un libro che esce mentre scocca il primo anniversario della sua improvvisa scomparsa. Il modo in cui mio padre si è congedato da questa vita (un malore mentre si trovava alla mensa del giornale dopo aver scritto per la «Gazzetta» la sua quotidiana rubrica «Fatemi capire») è stato come un improvviso black out sul più bello di un film. Un’interruzione brusca, se non brutale, del flusso di pensieri e parole, di passioni sportive e di battaglie etiche che hanno riempito fino all’ultimo la sua ricchissima vita.

In questo anno di assenza ho avuto spesso la sensazione di captare come in un’eco le frasi dei suoi interventi, anche perché i valori dello sport da difendere, i mali da denunciare, le emozioni da preservare non sono certamente cambiati. Più volte mi sono chiesto (e so che la stessa domanda se la sono fatta i colleghi della grande famiglia della «Gazzetta» e i suoi lettori affezionati): chissà che cosa avrebbe scritto lui su questo fatto… Non è certo solo curiosità ma la netta percezione di un grande vuoto. Per la mancanza delle sue posizioni chiare, passionali, a volte polemiche ma sempre autorevoli e intrise di umanità, insomma quel mix che lo rendeva così popolare tra il fedele pubblico della rosea. È il vuoto di cui si è reso subito conto il direttore Carlo Verdelli, perché proprio lui capì agli inizi del 2006, quando prese in mano il giornale, quanto quell’uomo ultrasettantenne, che nella sua lunghissima direzione (diciannove anni) si era incarnato nell’immagine stessa della «Gazzetta», fosse ancora un cavallo di razza da far correre, un nome da cui quel giornale non poteva prescindere. Questa consapevolezza si tradusse in una proposta molto impegnativa, un pezzo al giorno per la rubrica «Fatemi capire» che si sviluppó per oltre tre anni. Fino all’ultimo istante. Un migliaio di articoli, di interventi ancora caldi di pathos e attualità che già di per sé costituirebbero un sostanzioso libro.

Ma l’intento di questo volume è di dare anche un assaggio del Candido Cannavó precedente il suo arrivo a Milano nel 1981, quando fu chiamato da Gino Palumbo, maestro del giornalismo moderno e popolare, con l’incarico di vicedirettore. In due anni sarebbe diventato direttore battezzando la sua seconda vita.

La prima si svolse a Catania, la città natale, la città del giornale locale, «La Sicilia», in cui Candido cominció la carriera giornalistica poco più che ventenne, all’alba degli anni Cinquanta. Era un ragazzo magro, magrissimo ai quei tempi, papà. E certo le privazioni della guerra avevano fatto la loro parte. Lo chiamavano «Quattr’ossa». Ma con determinazione e capacità di resistenza era arrivato ai vertici dei campionati nazionali universitari nelle gare di fondo. Si era iscritto a medicina ma quattro anni dopo il giornale, inteso come strumento per raccontare storie e come organizzazione di lavoro assolutamente inusuale, gli prese l’anima. E lo sport sarebbe stato lo scenario ideale per formarsi e crescere. Da inviato della «Sicilia» seguì ben presto tutti gli avvenimenti più importanti italiani e internazionali, a incominciare dai campionati mondiali di calcio e le Olimpiadi. E in quelle occasioni dava man forte anche alla «Gazzetta», di cui era uno dei più stimati collaboratori sin dal 1955. La sua presenza nei Giochi (che sarebbe continuata anche nel periodo «rosa») è da record: tredici edizioni nell’arco di quasi cinquant’anni. Da Roma a Pechino. Questa costante finestra aperta sul mondo era anche l’occasione per produrre pezzi sociali e di costume. E per affermare il ruolo e la capacità dello sport di andare oltre ogni tensione politica internazionale. Ecco perché Candido Cannavó è stato sempre un alfiere appassionato dell’olimpismo, valore che considerava da difendere sempre e comunque, a dispetto delle tensioni internazionali, del grande business degli sponsor, dei rischi doping. Accanto a questo lavoro si sviluppava negli anni catanesi un filone meno noto del suo giornalismo, quello di inchiesta, che ebbe tra i suoi momenti più belli i reportage sulle condizioni degli ospedali della città etnea, sul turismo e sulle infrastrutture dell’isola. Un’indagine civile che lo portó a creare con i lettori del quotidiano etneo un dialogo sviluppatosi in una popolare rubrica, «Parliamone insieme».

L’antologia si apre con un articolo del 1954. È la cronaca incalzante e ricca di particolari del trionfale ritorno a Catania della squadra rosso-azzurra che aveva conquistato la promozione in Serie A in una partita a Como. Dopo il lungo viaggio in treno, gli ultimi trenta chilometri, da Giarre alla città etnea, erano stati percorsi in auto a passo d’uomo, tra due ali di folla entusiasta e mille soste come avviene con il fercolo di sant’Agata nei giorni della festa della patrona catanese. Il lungo testo, che non conoscevo fino a un anno fa, venne ripubblicato dalla «Sicilia» all’indomani della morte di papà. Depurato di qualche passaggio stilistico oggi un po’ antiquato, credo che questo articolo coinvolgente scritto da un ventenne potrebbe essere preso ancora da esempio nelle scuole di giornalismo.

Sei anni dopo, nel 1960, alla vigilia delle Olimpiadi di Roma, ecco apparire un commento sul grande evento che contiene già tutta quella chiarezza di idee e di principi, quell’analisi ad ampio spettro capace di vedere nello sport le implicazioni etiche, sociali, di costume che avrebbe caratterizzato i suoi fondi da direttore della rosea. Per l’Italia del boom economico e della voglia di crescere, quell’Olimpiade segnó l’ingresso nel consesso delle grandi nazioni dopo gli anni dell’Italietta che si portava dietro privazioni e umiliazioni dovute all’esito della guerra. «L’Olimpiade non è solo un grande fatto sportivo» scriveva Candido «è una vicenda della storia dell’uomo. L’Italia ha prodotto uno sforzo immane per legare il proprio nome a una tappa di questa avventura umana. S’è fatta avanti proprio quando l’impegno da assumere appariva mostruoso, superiore alle sue forze […]. Tutti i continenti sono rappresentati in questi diciassettesimi Giochi olimpici. Un fatto del genere non era mai accaduto. Lo stiamo vivendo adesso in questa Roma che, nel momento dell’impegno sublime, ha rinnegato il suo “cliché” di città scettica, distaccata, priva di slanci sinceri.»

Quei Giochi furono davvero indimenticabili non solo per la bellezza dello scenario ma perché l’Italia onoró il suo impegno organizzativo anche con una straordinaria prova sportiva, rappresentata in primo luogo dal trionfo di Livio Berruti. Il racconto della finale dei 200, insieme con quello del trionfo di Abebe Bikila, il corridore scalzo, nella maratona, segna per mio padre l’inizio di una lunghissima galleria di ritratti che ha fatto di lui, in oltre mezzo secolo di incontri con gli atleti, un cantore direi omerico delle imprese sportive. Mi hanno sempre colpito la capacità e la volontà di spendersi in onore del gesto atletico, anche perché questo suo aspetto riusciva a convivere con la severità e l’inflessibilità dei giudizi quando quel gesto veniva (purtroppo frequentemente) tradito. Una compresenza di sentimenti e principi non sempre facile. L’incubo del doping che attanaglia il ciclismo, sport così vicino alla «Gazzetta», madre del Giro d’Italia, ne è stato un esempio. Mio padre non ha mai rinnegato una sola parola dei panegirici regalati alle imprese epiche di Pantani, anche se il giorno in cui il Pirata fu trovato positivo al test ed escluso dal Giro che aveva praticamente già vinto, papà scrisse una condanna senza appello in nome di una lotta al male dello sport che per la «Gazzetta» è stata sempre granitica. Quel giorno, diceva, fu il più doloroso della sua carriera, perché il rapporto che instaurava con gran parte dei personaggi dello sport andava ben oltre il giudizio tecnico; era di un’affettuosità e di un entusiasmo paterni e dunque il tradimento risultava proporzionale, aveva l’effetto di una pugnalata alle spalle. Alla luce di certe verità emerse qualcuno potrebbe dire che i suoi giudizi fossero talvolta ingenui o troppo incondizionati. Ma è sempre stata questa la sua cifra, cogliere ed esprimere il sentimento di quell’istante: che fosse gioia, emozione o sdegno. Il giornalismo di sospetti, calcoli e dietrologie non l’ha mai interessato.

Di questa antologia mi piace ricordare, oltre ai numerosi ritratti, alcuni interventi coraggiosi, di diversa natura. Come l’appello alla Juventus di restituire la Coppa dei Campioni conquistata nella tragica cornice del massacro dell’Heysel; la battaglia perché si desse a Oscar Pistorius, il corridore con le protesi, la possibilità di conquistarsi le qualificazioni olimpiche con i normodotati; le accuse ai club calcistici di tolleranza del tifo violento; le «bastonate» ai governanti di qualsiasi colore politico per la cronica disattenzione verso lo sport giovanile; la difesa accanita delle regole e del fair play in quella generale decadenza morale che ha portato allo scandalo degli arbitri pilotati. E anche, perché no?, la sua posizione netta contro la caccia: «Non è uno sport, né potrà mai esserlo sia come concezione filosofica, sia e soprattutto dal punto di vista agonistico. Che ci fa nel Coni?». Pezzi autorevoli, pezzi che lasciavano il segno perché inflessibili e sanguigni allo stesso tempo. Alternati ai ritratti degli atleti, il genere in cui mio padre ha potuto esprimere al meglio le sue qualità di scrittura. Si innamorava col fiuto giornalistico delle loro storie, delle loro eccentricità, del loro coraggio agonistico ma anche delle loro debolezze. Ritratti umani, che cercavano in realtà sempre i valori veri e positivi della vita.

«Non ho conosciuto mai un vero campione che non lo fosse anche nella mente» diceva. E forse grazie a questa convinzione si esaltava in particolar modo per le campionesse, da Sara Simeoni a Josefa Idem, da Fiona May a Valentina Vezzali, perché della donna lo affascinava quel misto di femminilità e determinazione, di resistenza alla fatica e di capacità di gestione dei problemi.

L’ultimo intensissimo periodo, quello di «Fatemi capire», è stato una sorta di traguardo ideale per mio padre, un territorio di saggezza, perché in questa rubrica ha potuto unire la sua presenza costante nell’attualità con l’esperienza di mezzo secolo di professione. Mettendo in evidenza un aspetto che lo aveva visto sensibile anche da direttore della rosea e che in questa fase era diventato un altro appassionante piano d’azione: il coinvolgimento dello sport nel mondo della solidarietà. Quel mondo che lui ha indagato da puro cronista e che lo ha portato a scrivere tre libri (Libertà dietro le sbarre, E li chiamano disabili, Pretacci) che sono il gioiello finale di un’esistenza invidiabile. In fondo, l’ultima rubrica lasciata nel computer appena prima del malore e apparsa sulla «Gazzetta» il 20 febbraio, quando lui era già in coma, contiene la sua massima. Parlava del portiere olandese Van der Sar, riscattatosi in età matura nel Manchester dopo una sfortunata esperienza nella Juve e il sarcasmo che lo accompagnó per aver subito il «cucchiaio» da Totti nei rigori di Italia-Olanda agli Europei del 2000. «La vita ha fantasia e in certi casi sa vendicarsi con un sorriso.»

Candido Cannavó ha scritto tantissimo nella sua lunga carriera ma non ha lasciato nulla nel cassetto, perché era la tesa cadenza del giornalismo da quotidiano a racchiudere ed esaltare la sua intel...