![]()

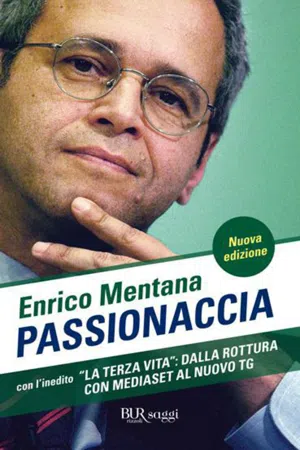

PASSIONACCIA

![]()

MENTANA RIVENDICA LA PROPRIA STORIA, TUTTA INTERA, SENZA SCONTI A SE STESSO. E SENZA SCONTI AGLI ALTRI.

Gian Antonio Stella

![]()

La terza vita

Anche i colori hanno un senso quando fai informazione. Quel verde per lo sfondo del nuovo telegiornale l’ho proprio scelto io. L’ho voluto anche nel logo del TgLa7, insieme al blu. Le fesserie sull’eleganza degli accostamenti, sul gusto o sull’etichetta non c’entrano nulla. Da sempre i tg che vogliono essere rassicuranti offrono la garanzia cromatica di un bell’azzurro intenso. Ma io tutto desidero, tranne che essere rassicurante.

Questi sgorbi di pensieri mi attraversavano la mente mentre mi andavo a sedere davanti al tavolo a forma di sette per iniziare la nuova avventura. Non conducevo un telegiornale da sei anni, da quando diedi l’addio in onda al pubblico del Tg5. In quel momento però non stavo pensando né a quell’ultima conduzione né tantomeno alla prima, un’edizione minore del Tg1, nel giugno del 1982, ormai lontana ventotto anni. Ce l’avevo fatta, avevo riagguantato la lunghezza d’onda dell’impegno che mi esalta di più: la notizia che arriva e che devi subito metabolizzare e raccontare nel modo migliore. Non sentivo nessuna ruggine, anche se ero stato fermo un anno e mezzo. Fermo, si fa per dire.

Perché va raccontato una volta per tutte il film di quei diciotto mesi intercorsi tra l’immagine di uno studio che restava buio, a Matrix la sera della morte di Eluana, e quella di un altro che si accendeva per il nuovo esordio. Tra quei due lunedì, uno di inizio febbraio e uno di fine agosto, si è disegnata una lunga curva, che ho percorso come un pilota che deve stare attento a non sbandare, a non uscire di strada, mantnendo una traiettoria lineare, fatta di determinazione, schiena dritta, niente vittimismi o rancori, ma soprattutto di serenità. E lucidità, perché le opportunità e i rischi, le offerte e le trappole, le scelte giuste e quelle sbagliate ti vengono addosso una dopo l’altra, come in un videogioco, e devi essere pronto ad affrontarle, ad afferrarle o scansarle. Del resto la radicalizzazione del clima politico, che è stata anche alla base del mio allontanamento da Canale 5, si è fatta ormai sistematica.

Il giornalismo di informazione e di commento lascia il campo a quello di denuncia schierata, denso di campagne e accuse, spesso fazioso ma anche per questo in grado di calamitare l’attenzione di fasce sempre maggiori dell’opinione pubblica, attirate dall’aggressività, ma anche dalla chiarezza delle posizioni espresse o urlate. Quel tipo di giornalismo si è fatto protagonista in tv, e soprattutto sui giornali, dove si è rivelato l’unica contromossa efficace alla crisi dell’editoria. Un nuovo tipo di stampa militante, impegnata a svelare le magagne – quasi sempre quelle dell’anniversario –, ha menato le danze dell’informazione italiana lungo tutto questo periodo, e continua a farlo. E un pubblico di persone legittimamente spinte a comprare tutti i giorni il quotidiano di riferimento per vedersi confermate nelle loro opinioni, e curiose di sapere quali nuove rivelazioni saranno fatte sui guai della parte avversa, ha permesso a questi giornali di crescere nelle vendite in un periodo difficilissimo per l’editoria. Ma non solo, le loro penne più aguzze e corrosive sono diventate anche gli ospiti privilegiati dei talk show, perfettamente interscambiabili rispetto ai leader politici e molto più dotati di loro nella battaglia frontale.

La mia forzata inattività mi ha permesso di seguire solo da spettatore tutta la stagione delle Noemi e D’Addario, delle dieci domande al premier, del dopo-terremoto e della cricca, tutta scandita dal trinomio sesso-soldi-potere. Ingredienti da sempre irresistibili nel loro combinato editoriale. Ma è chiaro che questo periodo, certo non ancora concluso, ha segnato in modo indelebile la vita del Paese e soprattutto la professione giornalistica. Fino al paradosso, evidente soprattutto nella durissima campagna su Berlusconi e Tarantini, ma specularmente anche in quella su Fini e la casa di Montecarlo, che chi cerca in simili fasi di scontro acuto di concentrarsi invece sui problemi reali del Paese viene subito accusato di parlar d’altro, di voler distogliere l’attenzione, di ostacolare la ricerca della verità. Diciamolo con franchezza: l’esser stato a guardare per gran parte di questa fase non è stato così nocivo per me. Che peraltro non stavo poi tanto ai giardinetti...

Quando ti fermi capita che tu venga guardato come un malato. Quasi che la frattura con il tuo datore di lavoro fosse stata causata da motivi di salute. E gli amici e i colleghi ti squadrano come a cercare i segni del dolore o della depressione, o della crisi d’astinenza. Te li immagini che si chiedono tra loro: «Hai visto Mentana? Come sta? Si riprende? È invecchiato?». Ma in realtà quando rompi per una seria questione professionale dopo ti senti benissimo, garantito. Sei in pace con te stesso, perché hai la certezza di aver fatto la cosa giusta. Ti accorgi che la gente ha capito le tue ragioni. Puoi finalmente guardare al mondo e alla vita con altri occhi. Se credi in te sai che il tempo ti darà ragione. Puoi stare sereno, senza rancori né istinti vendicativi. Chi ti ha sgambettato magari se ne pentirà, oppure no. Non è un tuo problema. Chi ha preso il tuo posto non ha colpe, non è stato lui a metterti fuori. Quando traslochi, anche se vieni sfrattato, non ti chiedi mai come arrederà la casa chi viene dopo di te. Semmai pensi a come sarà la tua nuova abitazione.

Ma torniamo a quei giorni immediatamente successivi alla rottura con Mediaset: sopra tutti i piccoli grandi clamori di allora – centrati quasi interamente sulle ragioni e i torti di quello strappo – avevo quasi da subito ricevuto i primi segnali inequivocabili anche se riservatissimi proprio dall’editore di La7. Già negli ultimi giorni di quel mese di febbraio si era fatto vivo con me, per il tramite di Carlo Fornaro, suo uomo delle comunicazioni, lo stesso Franco Bernabè, numero uno di Telecom. Le sue parole erano state molto chiare: «Molti credono che per noi il canale televisivo sia un lascito ereditario pesante e mal tollerato, e invece non è proprio così. Lo vorremmo rilanciare e lei potrebbe dare un contributo decisivo a questo obiettivo». Iniziò così un corteggiamento che non si è mai interrotto, anche se, a più riprese, moderni epigoni dei Bravi manzoniani hanno fatto sapere che questo matrimonio non s’aveva da fare. Lo so e non ho difficoltà nel raccontarlo: a volte non c’è osservatorio migliore che quello esterno per comprendere – anche un po’ in corpore vili – i meccanismi di mercato. Perché puoi essere una risorsa di un’azienda, ed essere valorizzato, tutelato e ben pagato. Ma se rompi, allora può capitare che i concorrenti non siano proprio invogliati a ingaggiarti. Nel mio caso all’inizio fu soprattutto quel carico di tensioni che sempre accompagna la fine di un rapporto forte, a portarmi per un certo periodo a essere intoccabile, come in una surreale esclusiva post mortem...

Eppure, pochi mesi dopo lo showdown, Mediaset fu costretta a riassumermi, sia pure per pochi giorni, su decisione di un giudice. Avevo fatto ricorso per il modo in cui ero stato messo alla porta, ed ero preparato a una lunga battaglia legale: mai e poi mai mi sarei aspettato un verdetto lampo, dopo aver letto e scritto per anni attorno alle lungaggini della giustizia. E invece ci sono delle volte in cui il tempo corre, e i fatti ti prendono d’infilata. Mi trovavo in Puglia per incontrare i ragazzi di una scuola. Tenevo il cellulare senza suoneria. Mi accorsi di una miriade di chiamate nell’arco di pochi minuti. Risposi all’ennesima telefonata che stava arrivando in quel momento. Era il mio avvocato. Avevo vinto il ricorso, KO alla prima ripresa. «Illegittimità del licenziamento», «reintegrazione nel posto di lavoro». Era il 25 maggio 2009. Erano passate solo ventiquattro ore dall’udienza davanti al giudice del lavoro, e appena 104 giorni dalla mia rottura con Mediaset. Ci ripenso tutte le volte che sento parlare di processo breve.

La motivazione di quella sentenza faceva giustizia di quella sovietica versione ufficiale che Mediaset aveva imposto all’atto del mio allontanamento. Altro che dimissioni, ero proprio stato cacciato. «Si tratta quindi, evidentemente, di un licenziamento avente natura disciplinare, in quanto determinato da un duplice ordine di “mancanze” addebitate al dipendente, consistite non solo nell’aver criticato aspramente le decisioni aziendali, in termini ritenuti offensivi, ma anche e soprattutto nell’aver diffuso all’esterno il proprio dissenso, comunicandolo con mezzi per loro natura destinati a una generalità di utenti [...]. Non vi è dubbio che un licenziamento di tale natura avrebbe dovuto essere preceduto dalla contestazione degli addebiti e dalla concessione del termine a difesa [...] il che non è avvenuto nel caso di specie, nel quale l’azienda ha ritenuto più conveniente “prendere la palla al balzo” all’esito del comunicato stampa del suo dipendente, dandone una lettura “interessata” contraria a buona fede, fingendo di non comprenderne il significato e la portata per “liberarsi” in tempi assai più rapidi di un lavoratore non più allineato che ne contestava apertamente l’operato.»

Reintegrato per ordine del giudice, ben presto verificai che Mediaset aveva fretta di chiudere del tutto. Anch’io volevo mettere un punto, né mi interessava rientrare a dispetto dei santi, solo per decisione del magistrato: mi bastava la sanzione del fatto che avevo ragione, e rinunciai anche a possibili richieste di buonuscita. Firmai subito, accettando tutte le condizioni. Avevo fretta di liberarmi. «Mi aspetta La7», credevo. Non era così: fu fatto sapere ai dirigenti di quel canale che una mia assunzione sarebbe stata vista come un gesto di inimicizia nei confronti del più importante gruppo del settore, e non solo del settore... Meglio aspettare qualche mese, meglio ancora un anno o due. Avessi tenuto un diario, in quei giorni avrei dovuto scrivere a tutta pagina: «Quarantena».

Le occasioni però arrivano sempre, anche se non sempre sono accettabili. Alla fine di agosto fui contattato dalla segreteria del direttore generale della Rai: «Il dottor Masi vuole parlarle riservatamente». Ci incontrammo di prima mattina nel giardino di un grande albergo. Mi offrì la direzione del Tg3; disse che aveva fatto dei sondaggi, e che c’era una maggioranza nel consiglio di amministrazione pronta a votare la nomina. Gli risposi che avrei accettato solo se avessi avuto carta bianca, il voto unanime del cda e il gradimento preventivo della redazione. Tre condizioni indispensabili e impossibili: avevo dato una risposta suicida e lo sapevo. Ma ero e sono convinto che quelle erano e sono le discriminanti necessarie per accettare di dirigere un tg nella Rai dei partiti. Masi fu molto gentile dopo qualche giorno nel farmi sapere che non era cosa. Il mese successivo si fece vivo anche il presidente della Rai, Garimberti. Mi propose un’altra direzione giornalistica, da accettare subito: mi assicurò che l’avrebbe fatta votare già l’indomani. Si stupì del mio rifiuto.

All’inizio di dicembre, a sorpresa, mi cercò Confalonieri. Mi raccontò che il tempo aveva lavato molte macchie, e non aveva senso che uno come me non facesse televisione, e Mediaset non si era certo arricchita per la mia assenza... Il penultimo giorno dell’anno si materializzò anche Mauro Crippa, che sta a Confalonieri come Archie Goodwin sta a Nero Wolfe, insomma un brillante braccio destro. Qualche volta, già che c’è, fa anche da braccio armato, com’era successo per il mio allontanamento. Ma soprattutto, è il direttore dell’informazione Mediaset. Mi salutò come se fossi tornato da un viaggio, e dopo un paio di bicchieri mi propose di riprendere in mano tutta la seconda serata di Canale 5 con una nightline. «Ma scusa Mauro, io già stavo lì, siete voi che mi avete cacciato!» «E noi ti riprendiamo.» Non ho la sindrome del conte di Montecristo, e la prospettiva di tornare dalla porta principale dopo essere stato buttato dalla finestra aveva il suo fascino, ma molte cose non quadravano. Decisi di andare a vedere il gioco, e qualche settimana dopo ne parlai con i lettori di «Vanity Fair», nella rubrica di posta che tengo da molti anni. Una lettera mi chiedeva se era vero quel che era stato scritto da qualche giornale su un mio possibile ritorno a Canale 5. Risposi così:

Se posso usare un po’ di autoironia, sono come un calciatore che ha avuto un lungo infortunio e ora è pronto a tornare in campo. La voglia di riprendere a giocare è forte, ma i rapporti si guastarono al momento dell’incidente. La squadra, si sa, è abituata a imporre il suo gioco, e la società è notoriamente molto forte sul mercato, tant’è che le timide proposte degli altri club di ingaggiarmi sono state bloccate senza troppi problemi. Non pochi tifosi mi chiedono come potrei tornare a giocare proprio lì, dopo il trattamento subito, così come molti ultras chiedono ai vertici della società che bisogno c’è di riprendere quel mancino (lo sono davvero!) così individualista che ogni tanto fa il fenomeno e passa poco la palla. Per parte mia rispondo che con quella maglia ho vinto tanto, e lungo diciotto anni di carriera ho sempre giocato come volevo, e quando non si è stati d’accordo il dissenso è stato evidente, e mai mascherato. Già una volta fui messo fuori squadra per questo e tornai titolare in un altro ruolo. Un anno fa poi lo scontro di gioco che mi ha costretto a questa lunga inattività fu usato ...