![]()

III

Il suono si fa musica

III.1. STEREOFONIA DELL’UDITO

Viene spiegata l’origine della nostra percezione stereofonica e si discute la possibilità, in base ad essa, di simulare artificialmente effetti di spazialità del suono, suggerendo anche il modo di fare la verifica di questi straordinari meccanismi.

Il suono è la sensazione percettiva di una perturbazione ondosa del mezzo, associata a una oscillazione ordinata di molecole che si trasmette dall’una all’altra, un po’ come in una fila di birilli che si abbattono in successione. Si tratta, in sostanza, di una pressione che oscilla tra massimi positivi e negativi (rispetto alla pressione ambiente) e nel contempo si propaga, ponendo in movimento il timpano quando lo raggiunge. L’onda sonora prende l’avvio da una sorgente — quale può essere una corda pizzicata — e si allontana fino a distanze che sono tanto più grandi quanto minore è il potere assorbente del mezzo. In parole suggestive, Galileo scriveva: «... toccata, la corda comincia e continua le sue vibrazioni... queste vibrazioni fanno vibrare e tremare l’aria che gli è appresso, i cui tremori e increspamenti si distendono per grande spazio...».

Una delle più straordinarie capacità degli uomini e degli altri animali è quella di saper stabilire la provenienza di un suono, localizzando la posizione della sorgente. Essa si è sviluppata, all’origine, sia a fini di orientamento, sia come strumento di sopravvivenza: se nella foresta si sente ruggire il leone è importante scappare nel verso giusto. Gli effetti che intervengono in questo meccanismo sono basati sulle minime diversità acustiche fra il suono che giunge all’orecchio destro rispetto a quello sinistro, note come differenze interaurali.

Il ritardo temporale

Prima e fondamentale di tali diversità è il ritardo, seppur molto piccolo, tra l’arrivo del suono alle due orecchie. Il suono, onda di pressione oscillante in propagazione nell’ambiente, avanza nell’aria alla velocità di 340 m/s. La massima differenza di percorso per raggiungere le due orecchie è sui 20 cm quando la sorgente è posta di lato alla testa: ciò comporta un ritardo di circa 0,6 millisecondi, quindi assai piccolo, ma sufficiente perché il cervello se ne avveda e localizzi la sorgente a un certo angolo rispetto alla direzione frontale, per la quale il ritardo sarebbe nullo. Il meccanismo descritto è lo stesso che si usa in sismologia — tramite l’uso di due o più ricevitori diversamente collocati — per localizzare l’epicentro di un terremoto, che come il suono dà luogo a onde meccaniche.

La diffrazione

Secondo effetto, si veda la figura III.1.1: la testa costituisce un ostacolo per la propagazione del suono verso l’orecchio che si trova dalla parte più lontana dalla sorgente e ciò determina delle differenze interaurali sia nell’ampiezza del suono, sia nel suo contenuto di frequenze. Infatti il suono per arrivare all’orecchio è costretto a diffrangersi attorno al capo e, poiché le basse frequenze vengono diffratte meglio di quelle alte, il timbro a un orecchio risulta variato rispetto a quello percepito all’altro.

Ruolo del padiglione auricolare

Un terzo contributo all’informazione viene dal padiglione auricolare che, oltre a favorire la captazione del suono, ci aiuta nella discriminazione fronte-retro e alto-basso: quanto alla prima, i suoni che provengono da dietro sono attenuati dal padiglione laddove quelli frontali vengono «amplificati»; quanto alla seconda, la conformazione asimmetrica del padiglione fa sì che i suoni provenienti dall’alto siano riflessi con un tempo di ritardo leggermente diverso rispetto a quelli provenienti dal basso. È per questi motivi che, muovendo un po’ la testa, è in genere possibile risolvere le ambiguità percettive. Merita osservare anche che la forma e la dimensione dei padiglioni auricolari varia molto da una specie animale all’altra a seconda delle abitudini di vita. Per esempio, gli uomini hanno padiglioni a forma di coppa, collocati ai lati opposti del capo, perché discendono da specie antropoidi che in origine vivevano sugli alberi, e quindi avevano bisogno di una forma e di una collocazione adatte a captare il suono in uno spazio tridimensionale. Gli animali a quattro zampe che vivono sul terreno posseggono invece orecchie appuntite posizionate alla sommità della testa, configurazione migliore per intercettare suoni che si propagano su un piano orizzontale.

Distanza della sorgente

Al pari della visione, anche la percezione uditiva gode di leggi prospettiche grazie alle quali si può distinguere un suono vicino debole da uno lontano forte. Se la percezione della dinamica dipendesse solo dall’intensità questa distinzione sarebbe impossibile. In realtà, una nota cantata forte da un soprano è qualitativamente diversa dalla stessa nota eseguita piano. Essa, oltre a rivelare lo sforzo esecutivo del cantante, ha un vibrato più accentuato e uno spettro differente, in genere con massimi di emissione — le «formanti della voce» — spostati in frequenza. Confrontando il livello di intensità che l’esperienza memorizzata darebbe per quel suono e il livello realmente percepito si deduce la distanza della sorgente. Inoltre, negli spazi chiusi è determinante la rilevazione del rapporto di intensità fra il segnale diretto e quello riverberato dalle pareti e dagli infissi del locale, distinguibile perché giunge con vari ritardi. Infatti, il livello della riverberazione è relativamente costante in tutta la sala, mentre il suono diretto cresce quanto più l’ascoltatore si approssima alla sorgente. Tra parentesi, il ritardo tra suono diretto e suono riverberato è ciò che ci permette di localizzare sempre la posizione degli esecutori anche in una sala molto riverberante (si chiama effetto Haas o di precedenza).

Spazialità artificiale

Manipolando elettronicamente il suono registrato per introdurvi gli effetti descritti, è possibile creare artificialmente effetti di spazialità, dando al cervello illusioni uditive di sorgenti in moto o spazi virtuali diversi da quello reale in cui si trova. Faccio un esempio elementare. È noto che un segnale sonoro, irradiato allo stesso livello da due altoparlanti, appare provenire da un punto esattamente al centro tra i due. Se a uno degli altoparlanti viene applicato un ritardo anche minimo, diciamo mezzo millisecondo, si ha l’impressione che il segnale si sposti verso l’altoparlante non ritardato perché il sistema uditivo lo interpreta come più vicino. Se poi il ritardo viene ulteriormente accresciuto, a un dato punto l’orecchio interpreta il secondo suono come una riverberazione del primo, dando l’impressione di una alterata configurazione ambientale. Al di là di un certo tempo di ritardo (diciamo oltre i 30 millisecondi), infine, i due eventi sonori si separano nettamente e diventano uno l’eco dell’altro.

Come sperimentare

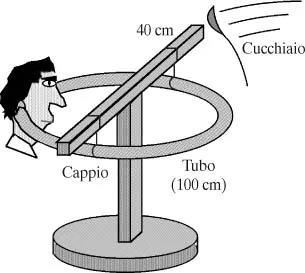

Ai lettori interessati alla sperimentazione, suggerisco di ascoltare un impianto stereo con entrambe le orecchie e poi chiudendone una. Se poi desiderano fare qualcosa di più sistematico, possono operare nel modo suggerito dalla figura III.1.2. Occorrono un tubo flessibile del tipo per cavi elettrici sottotraccia, due assicelle di legno, un piedistallo. Il tubo è appeso con due cappi di filo metallico all’asticella orizzontale. Se quest’ultima viene percossa con un cucchiaio in successivi punti tra i due estremi, variano le lunghezze dei due cammini acustici e il suono migra da un orecchio all’altro dello sperimentatore.

III.2. IL mare nella conchiglia e il suono DELLE CANNE

L’apparente rumore del mare che proviene da una conchiglia marina è dovuto allo stesso fenomeno di risonanza delle onde sonore che presiede al funzionamento delle canne d’organo, degli strumenti a fiato o del flauto di Pan. Si spiega in termini elementari come funzionano le cose e si suggerisce la costruzione di un semplice strumento a canne per fare dell’istruttiva e divertente sperimentazione.

Un fenomeno noto a tutti è l’apparente ascolto del rumore del mare, ossia il frangersi e rifrangersi delle onde sulla battigia, che si sente quando si accosta all’orecchio una grossa conchiglia. Naturalmente, se invece di una conchiglia si utilizzasse una qualche altra cavità, l’effetto sarebbe del tutto analogo. Altrettanto nota è la spiegazione: qualsiasi perturbazione sonora attorno alla conchiglia, inclusi i fruscii dell’aria contro il lato esterno delle pareti, pone in vibrazione l’aria contenuta dentro la conchiglia, la quale sostiene e amplifica le oscillazioni che avvengono alle sue frequenze di risonanza, o naturali, definite dalle dimensioni della cavità, lasciando invece estinguere ogni altra. Rumori altrimenti impercettibili vengono così rafforzati. Poiché le perturbazioni esterne sono fluttuanti, si ha la sensazione di un flusso e riflusso di onde che si infrangono sulla spiaggia.

I risonatori di Helmholtz

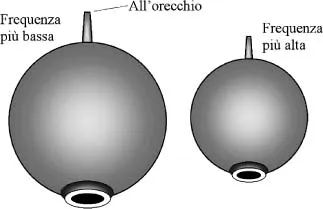

Nel secolo scorso il tedesco Hermann von Helmholtz, geniale studioso di problemi della percezione, inventò dei risonatori di vetro a forma di boccia — si veda la figura III.2.1 — basati sull’identico principio della conchiglia: con essi fece l’analisi delle varie armoniche che costituiscono un suono complesso, com’è una nota emessa da uno strumento. Il beccuccio del risonatore viene appoggiato all’orecchio e l’apertura maggiore è rivolta verso la sorgente sonora. Il suono si rafforza selettivamente per quella frequenza — e quella soltanto — che coincide con quella di risonanza della sfera prescelta (qui condizionata dal suo raggio). Più grande è il raggio, più bassa la frequenza di risonanza. Sullo stesso principio si fondano naturalmente le casse armoniche degli strumenti musicali, solo che in quel caso, allo scopo di riprodurre bene tutte le note del tessuto musicale, la forma è varia e sinuosa e le frequenze di risonanza sono moltissime.1 Helmholtz usò appunto i suoi risonatori per analizzare le frequenze contenute nelle voci e nelle note degli strumenti musicali, ossia per ricavare degli approssimativi spettri di frequenza.

Il flauto dei lettori

Oggi, grazie all’elettronica e ai computer, è possibile fare un’analisi degli spettri delle sorgenti di suono in modo assai più affidabile e accurato, per cui i risonatori di Helmholtz rimangono una curiosità storica oppure un’occasione di gioco e di apprendimento. Essi infatti dicono molto sulla relazione tra le dimensioni di un oggetto vibrante e le frequenze a cui esso è capace di risuonare. Al lettore che volesse fare una sperimentazione più semplice, suggerisco di usare, anziché delle bocce, dei tubi cilindrici, tipo canne d’organo o, se vogliamo, tipo flauto di Pan (quello strumento a molte canne che gli andini suonano con straordinaria maestria). Realizziamo insieme uno strumento del genere, con l’obiettivo di produrre la scala musicale corrispondente ai sette tasti bianchi dell’ottava centrale del pianoforte.

Si tratta di procurarsi sette tubi di lunghezza tale da corrispondere alle sette frequenze delle note, che nell’ordine sono: do (264 Hz), re (297), mi (330), fa (352), sol (396), la (440), si (495), dove i valori dati per le frequenze, espressi in Hz, sono quelli della scala musicale tolemaica, detta anche naturale o di giusta intonazione. Chi vuole realizzare uno strumento «elegante», cerchi dei tubi di plexiglas, altrimenti basta usare del cartone, per esempio dei tubi per il...