Prefazione

di Rosanna Scopelliti

Ho scritto e riscritto mille volte queste pagine. Le ho rilette, odiate, cancellate.

Sono passati quasi vent’anni dall’assassinio di mio padre. Vent’anni durante i quali ho imparato a prendere atto della mia storia, ad accettare il mio cognome, a raccontare chi sono. Ma ancora oggi, dopo tutto questo tempo, ho ancora difficoltà a rivivere e condividere la sua figura senza provare troppo dolore.

Ricordo che qualche anno fa – quando, grazie alla determinazione dei ragazzi di Ammazzateci tutti, finalmente siamo riusciti a far riemergere il caso del delitto di mio padre – venni contattata da alcuni giornalisti e case editrici che mi proponevano con insistenza la redazione di un libro sulla sua storia. Ma ogni volta che immaginavo di dialogare con qualcuno di avvenimenti ed emozioni così private, anche in una semplice intervista, sentivo nel profondo del cuore nascere un nodo talmente grande da impedirmi letteralmente di respirare. Per quanto dal giorno dell’assassinio di papà il tempo fosse trascorso impietoso, era lampante che ancora, nonostante tutto, non ero riuscita a superare il trauma della sua morte.

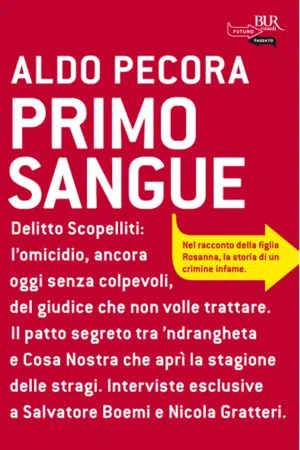

Nell’agosto del 2007, però, Aldo Pecora, che avevo conosciuto due anni prima per un incredibile scherzo del destino, capendo che mai e poi mai sarei riuscita ad affrontare in prima persona la stesura di un libro su papà, avanzò con molto tatto la proposta di impegnarsi a scriverlo lui.

Raccontando la vita del giudice Scopelliti, l’iter processuale seguìto al suo assassinio e le zone d’ombra che lo contraddistinsero, Aldo voleva ricordarne la figura e ricostruirne la memoria.

La mia prima reazione a quella proposta fu un «distaccato assenso» verso ciò che sembrava essere un ultimo disperato tentativo di sensibilizzare il Paese intero riguardo l’ormai dimenticato caso Scopelliti. E se da un lato capivo e condividevo l’importanza di quel lavoro, il pensiero opprimente e ricorrente di dover rivivere e analizzare ciò che per anni avevo voluto seppellire nel più profondo cassetto dei ricordi mi terrorizzava a morte.

Eppure era trascorso già diverso tempo da quando, sempre grazie alle parole di Aldo, avevo scelto di riappropriarmi del mio cognome e della memoria di papà impegnandomi, anche se con molta timidezza, insieme ai ragazzi di Ammazzateci tutti in una lotta di civiltà per la liberazione della nostra Calabria dal giogo della ’ndrangheta e delle molteplici consorterie che la attanagliano.

In un attimo la mia mente ripercorse velocemente quei periodi passati tra manifestazioni, interviste, convegni e assemblee nelle scuole. Pensai a quanto fosse stato difficile per me imparare a rendere partecipe la gente dei ricordi che mi legavano a papà: i momenti preziosi e felici vissuti insieme, il dolore per la sua morte, la rabbia e la delusione per l’esito dei processi, la rassegnazione per il silenzio seguìto al suo assassinio, la solitudine e la malinconia che hanno accompagnato i miei giorni da quando ero solo una bambina che amava guardare il mondo da sopra le sue spalle fino a oggi, che di anni ne ho un po’ di più, ma che tante e tante volte vorrei ancora rifugiarmi tra le sue braccia e riuscire a colmare quel vuoto che individui senza onore e dignità hanno scavato nelle nostre vite.

Quanto dolore, quanta tristezza, quanta solitudine abbiamo vissuto io e mamma: sempre con la sensazione di essere noi «quelle sbagliate», di essere noi a doverci nascondere, di essere noi a dover elemosinare verità e giustizia a uno Stato che, nel giro di pochi anni, non solo aveva archiviato la figura del giudice Scopelliti, ma aveva anche assistito in silenzio all’assoluzione in Cassazione, nel 2004, dei mandanti del delitto.

Quanta rabbia quando la voce di una centralinista del servizio necrologi di un noto giornale rifiutò di trascrivere sull’annuncio per la commemorazione annuale del sacrificio di papà nella basilica di Santa Maria degli Angeli di Roma che il sostituto procuratore generale Antonino Scopelliti era stato «barbaramente ucciso dalla mafia». «Forse “barbaramente” è un po’ forte come termine?» sentii chiedere timidamente da mamma.

«No, no. È “ucciso dalla mafia” che non è corretto» tagliò corto la ragazza. Era l’agosto del 2005.

Quanta amarezza ogni volta che andavano in onda gli speciali sulle mafie in televisione: si parlava sempre delle stragi di Capaci e di via D’Amelio ignorando ciò che era avvenuto prima del 1992, dall’assassinio di mio padre a quello di altri magistrati a oggi completamente dimenticati.

Eravamo sole, io e mamma. Siamo sempre state sole col nostro dolore. E insieme a noi era rimasto solo anche papà: il suo esempio disperso, il suo sacrificio vanificato dall’oblio. E a poco era valso in quel periodo l’isolato, ma affettuoso e paterno, sostegno di Antonino Caponnetto, «nonno Nino» come amava farsi chiamare, amico di papà e padre del pool antimafia di Palermo dopo la morte del dottor Rocco Chinnici. I suoi tentativi di spronare i colleghi e i calabresi a non abbandonarci sono rimasti inascoltati per tanto tempo. Il suo calore e la sua disponibilità però restano tra i pochi ricordi sereni degli anni che hanno seguito la morte di papà.

Capii che il libro andava fatto. Che era necessario. Del resto, come accennavo prima, non era la prima volta che Aldo Pecora, con la sua straordinaria irruenza e la sua testardaggine tipicamente calabrese, mi aveva convinta a buttare il cuore oltre l’ostacolo e a fare la scelta giusta. Cominciai a crederci, a credere che qualcosa finalmente sarebbe potuto cambiare, e gli affidai quelle tessere – parti di un mosaico per troppo tempo lasciato incompleto – accumulate e custodite gelosamente negli anni, fatte di ritagli di giornale, carte processuali, appunti, ricordi, immagini, parole.

Cominciai a crederci, e affidai ad Aldo tutto ciò che mi restava di papà.

Nei giorni successivi l’assassinio di mio padre fu nonno Serafino che per primo organizzò sul tavolo del soggiorno una vera e propria rassegna stampa. Io, anche se molto piccola, lo aiutavo a collezionare, ritagliare e mettere da parte il materiale, quasi come se si trattasse di notizie che non riguardavano me e la mia famiglia. Del resto vedevo mamma sconvolta, chiusa in camera da letto, percepivo con disagio il dolore che impregnava senza pietà l’aria che respiravamo.

Dopo i primi tempi da apprendista, fui io quella designata a continuare il lavoro iniziato dal nonno e, ogni volta che leggevo un titolo che riguardava papà, lo isolavo stando ben attenta, però, a non leggere il contenuto dell’articolo. Tuttora, che di anni ne sono trascorsi parecchi, fatico a soffermarmi su quelle pagine, a guardare le fotografie del funerale o della bara che custodiva il suo corpo e non so spiegare se sia per semplice pigrizia o per un rifiuto categorico del fatto in sé. Un lutto elaborato solo superficialmente, per capirci. Una ferita sempre aperta, per essere sincera con chi legge.

Una volta rientrata a Roma e terminato il trasloco che con mamma avevamo iniziato qualche mese prima che uccidessero papà, sistemammo le buste contenenti gli articoli in un largo scomparto della cartelliera nello studio di nonno insieme a tutto ciò che, dal punto di vista lavorativo, riguardava la carriera di papà. Gli articoli rimasero in quello scaffale, accresciuti sempre con meno frequenza dalle notizie che ...