![]()

Stefan Zweig

Magellano

prefazione di AURA MIGUEL

traduzione di LAVINIA MAZZUCCHETTI

![]()

Proprietà letteraria riservata

© 2006 RCS Libri S.p.A., Milano

ISBN 978-88-58-64556-7

Prima edizione digitale 2013 da prima edizione BUR Biblioteca dello spirito cristiano giugno 2012

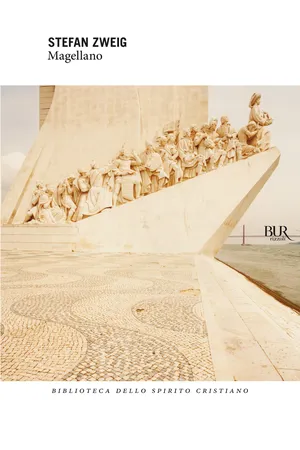

In copertina: © adattamento da foto di Giovanni Chiaramonte, Monumento ai naviganti, Lisbona 1996

Art director: Francesca Leoneschi

Progetto grafico: Mucca Design

Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.

È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

![]()

BIBLIOTECA DELLO SPIRITO CRISTIANO

Una nota dominante del metodo educativo di don Luigi Giussani (1922-2005) e della sua passione perché tutti potessero fare un cammino umano è stata l’invito a leggere libri che erano stati decisivi per la sua formazione personale. Le sue indicazioni dettero origine nel 1993 alla collana I libri dello spirito cristiano, da lui diretta fino al 2005 e proseguita fino al 2009 sotto la direzione di don Julián Carrón, all’interno della quale questo testo è stato pubblicato per la prima volta nel 2006.

La Biblioteca dello spirito cristiano intende far sì che questo patrimonio di letture sia mantenuto vivo come strumento di educazione per lettori sempre nuovi. Si tratta di romanzi, saggi, testi di poesia che hanno lasciato il segno in chi li ha accostati. Perché in essi si mostra, con varia genialità e secondo diverse prospettive storiche e psicologiche, uno spirito cristiano impegnato a scoprire e verificare la ragionevolezza delle fede dentro le circostanze della vita. Una umanità, cioè, che realizza la sua passione per l’esistenza e la sua adesione al dramma della vita con un realismo e una profondità altrimenti impossibili. Dal momento in cui Dio si è fatto uomo, l’imprevedibile è diventato un avvenimento reale. Dio si è fatto compagno agli uomini, così che la vita possa non essere vana. Nell’incontro con questo fatto storico la ragione, la volontà e l’affettività umane sono provocate a realizzarsi, a compiersi secondo tutta l’ampiezza del loro desiderio di giustizia, di bontà e di felicità. Lo spirito cristiano è l’umanità di persone stupite e commosse da questo avvenimento.

I testi della collana fondata da don Giussani, che vengono ora riproposti nella Biblioteca dello spirito cristiano, ne sono una documentazione particolare, specie dove le parole scavano nei fatti e nei cuori con tutta l’energia della grande arte.

![]()

PREFAZIONE

La vivacità di questa biografia di Stefan Zweig è affascinante. Con un linguaggio fortemente realista, e qualche volta persino crudo, l’autore austriaco ci permette di seguire le vicende del navigatore portoghese Fernão de Magalhães (1480-1521), colui che scoprì il passaggio marittimo fra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico, compiendo così il primo viaggio di circumnavigazione della terra navigando sempre verso occidente.

Il personaggio portoghese, però, risulta stranamente paradossale. Da una parte, Zweig ci presenta un uomo forte e coraggioso, di una religiosità tradizionale, piuttosto discreto ma testardo. Tuttavia, al penetrare nell’intimo della coscienza del navigatore – e di quelli che lo circondano – l’autore ci fa conoscere un’altra dimensione umana: quella del peccato. Così, l’eroica avventura del bravo Magellano risulta inseparabile dall’ambizione, dall’orgoglio e dall’invidia.

Di carattere battagliero e talvolta arrogante, Magellano ha spesso delle difficoltà a obbedire e a riconoscere l’autorità. Non ha tanti amici, incontra problemi con i superiori. Invano cerca il giusto riconoscimento del suo instancabile servizio in India e in Africa. Si sente sottovalutato: porta nel cuore un desiderio grande, sa di essere capace di più, vuole offrire la sua vita per una causa così nobile come quella degli altri capitani navigatori; desidera andare più oltre... e lo propone al suo re, Manuel I. Il re del Portogallo, però, non lo ama; non gli piace l’atteggiamento superiore di quest’uomo e rifiuta le sue proposte. Allora, ferito dall’incomprensione, Magellano sceglie il tradimento.

La storia dell’umanità è piena di circostanze simili a quelle che hanno offeso Magellano... Quanta delusione per una non riconoscenza, e quante ingiustizie nei secoli scorsi e nel presente! Ma è proprio inserito in queste vicende che l’uomo – nel mistero della sua libertà – è chiamato a discernere e ad agire. Per esempio, un altro portoghese, il famoso poeta del seicento Luis de Camões, subì anch’egli calunnie e incomprensioni. Ma, contrariamente all’eroe di Stefan Zweig, l’autore di Lusiadas trovò in quelle ingiustizie e in quella esperienza personale di sofferenza la forza per lodare in un modo ancora più bello la grandiosità dei navigatori portoghesi, le loro scoperte e il loro amore alla Patria.

Magellano, al contrario, vittima del suo orgoglio, si offre al re di Spagna. L’ex-capitano dell’armata portoghese attraversa la frontiera con informazioni e mappe, abusivamente trafugate degli archivi segreti del suo Paese, e si propone al servizio di un’altra bandiera. Questo atto lo priva di credibilità: «Uno che tradisce una volta la sua bandiera, può tradire la seconda» osserva freddamente Zweig, «rimarrà per sempre solo, odiato dagli uni e degli altri». A Siviglia, Magellano riesce a ottenere soldi e navi per compiere il suo sogno, ma intorno a lui percepisce soltanto sfiducia. Diventa allora ancora più solitario e testardo; non ha gesti d’umanità, non si apre al dialogo, non ascolta i consigli dei suoi capitani e, quando sbaglia, non chiede mai perdono. Il suo autoritarismo finisce per generare il tradimento di una parte dei suoi.

Alla fine, dopo quasi due anni di duro viaggio, riesce ad attraversare l’ignoto – il famoso Stretto che ha preso il suo nome – e arriva alle isole Filippine, compiendo così parte del suo sogno. Ma anche qui si rivela incapace di scegliere il giusto: invece di proseguire serenamente il viaggio verso la meta definitiva (le isole Molucche), per poi rientrare gloriosamente in Spagna, Magellano si coinvolge in una stolta battaglia. Ancora sotto l’emozione della conversione in massa di quella gente, il navigatore non sopporta la ribellione di una piccola isola e, contro il parere del re locale, suo anfitrione, si decide a dare una dimostrazione di superiorità e prestigio spagnolo. L’umiliazione è tremenda. Sottovalutando la reazione infuriata degli indigeni, Magellano arriva come vincitore e muore sotto lo sguardo impotente dei suoi uomini che neppure riescono a recuperarne il corpo.

Questa storia sconvolgente – che si conclude in un modo ancora più oscuro dopo la morte di Magellano – porta in sé un forte richiamo al senso della vita, e a come una scelta di libertà implichi sempre delle conseguenze per noi e per gli altri. Possa questo libro rendere più viva la consapevolezza del valore dei nostri atti, nella vera via dell’immortalità.

AURA MIGUEL

![]()

INTRODUZIONE

I libri possono trarre origine dai sentimenti più disparati. Scriviamo dei libri spinti dall’entusiasmo o mossi da un senso di gratitudine, ma d’altra parte possono esser l’amarezza, l’ira o l’irritazione a suscitare una passione intellettuale. Talvolta è la curiosità a far da movente, il piacere psicologico di chiarire a se medesimi uomini o eventi; ma anche motivi scabrosi, come la vanità, la cupidigia, la tendenza all’autoesaltazione, spingono sin troppo spesso a produrre. Un autore dovrebbe quindi rendersi conto, per ogni opera, degli stati d’animo e delle esigenze personali che gli hanno fatto scegliere un dato soggetto. Per questo libro io ho chiarissima coscienza della sua origine interiore, esso è nato da un sentimento forse poco frequente, ma molto intenso: la vergogna.

Fu così. L’anno scorso ebbi per la prima volta l’occasione da tanto sospirata di recarmi nell’America del Sud. Sapevo che in Brasile mi attendevano alcuni dei più bei paesaggi del mondo e in Argentina un convegno incomparabile con compagni dello spirito. Già questa attesa rendeva il viaggio mirabile, e a essa si aggiunsero tutte le piacevolezze: mare tranquillo, riposo completo su un bastimento rapido e comodo, liberazione da tutti i legami e i crucci diuturni. Godetti indicibilmente le giornate paradisiache di quella traversata. Ma d’un tratto, al settimo o all’ottavo giorno, colsi in me un’irritante impazienza. Cielo sempre azzurro, mare sempre placido e tranquillo! Le ore della giornata mi parvero improvvisamente troppo lente: desideravo in cuor mio di essere già arrivato, mi rallegravo di vedere procedere le lancette dell’orologio, mentre mi sentivo come oppresso dal godimento pigro del nulla. Gli stessi volti della stessa gente finivano per stancare, e la monotonia della vita di bordo irritava i nervi appunto con il suo ritmo uniforme. Avanti, avanti, più presto, sempre più presto! D’un tratto quella gran nave confortevole mi parve non fosse sufficientemente veloce.

Bastò forse un secondo, in cui ebbi coscienza di quel mio stato di impazienza, perché subito me ne vergognassi. Ecco, dissi irato con me stesso: tu compi sul più sicuro e piacevole dei transatlantici la più bella traversata, avendo a tua disposizione ogni agio della vita. Se la sera hai troppo freddo nella tua cabina, basta che tu prema un bottone perché l’aria si riscaldi; se la luce meridiana dell’equatore ti dà noia, con due passi sei nei saloni ventilati o poco più in là hai una piscina. A tavola puoi scegliere sulla lista di questo perfettissimo albergo natante ogni bibita o vivanda che più ti piaccia: tutto è pronto come per incantesimo, come recato a volo dagli angeli. Puoi goder la solitudine e la lettura, oppure trovare a bordo musica e compagnia quanta ne vuoi. Ti è data ogni comodità e insieme ogni sicurezza. Sai dove ti rechi, conosci quasi esattamente persino l’ora dell’arrivo, sei certo di essere atteso da amici. Ma anche a Londra, a Parigi, a Buenos Aires o a New York sanno a ogni ora dove si trovi questo bastimento, e se sali appena la scaletta, trovi lassù una obbediente scintilla pronta a sprizzare dall’apparecchio: il radiotelegramma reca il tuo saluto, la tua richiesta in ogni punto del globo e potrai avere nel giro di un’ora una risposta. Rammenta, o impaziente, rammenta, o incontentabile, quel che accadeva in passato! Paragona per un istante questo viaggio con quelli di un tempo, soprattutto con le prime spedizioni di quei temerari che scoprirono gli immensi mari e il mondo intero per noi, vergognati al loro confronto! Prova a immaginarli quando s’imbarcavano sui loro minuscoli velieri, spingendosi verso l’ignoto, ignari del percorso, perduti nell’infinità oceanica, sempre esposti ai pericoli, sempre in balia di ogni bufera o di ogni tormentoso disagio. Non luce la notte, nulla da bere fuorché l’acqua salmastra e tiepida delle botti o quella penosamente raccolta della pioggia, nulla da mangiare fuorché gallette rinsecchite e lardo salato e rancido; spesso erano anzi privi di ogni nutrimento per giorni e giorni. Non un letto per dormire, una camera per riposare: caldo feroce e gelo spietato, e in più la coscienza di esser soli, irrimediabilmente soli, nel deserto desolato delle acque. A casa nessuno sapeva per mesi e mesi, anzi per anni, dove essi fossero, essi medesimi ignoravano la meta. La sofferenza li accompagnava, la morte li circuiva in molteplici forme per terra e per mare, la minaccia di uomini ed elementi stava in agguato, la più spaventosa solitudine li ossessionava per mesi e per anni sulle loro miserabili imbarcazioni. Nessuno, lo sapevano, avrebbe potuto soccorrerli, non una vela avrebbe potuto incrociare la loro rotta in quelle acque sconosciute, nessuno li avrebbe potuti salvare o dare almeno notizia della loro morte, della loro sconfitta. Bastò che io richiamassi alla memoria le prime spedizioni dei grandi esploratori perché sentissi acuta la mortificazione di esser stato impaziente.

Questo senso di confusione e di vergogna, una volta sorto, non mi abbandonò più per tutta la traversata, né mi potei liberare dal pensiero di quegli anonimi eroi. Provai il desiderio di conoscere meglio i primi campioni della lotta contro gli elementi, di leggere i racconti di quei remoti viaggi nei mari inesplorati, le cui descrizioni avevano già eccitato la mia adolescenza. Presi a caso alcuni volumi della biblioteca di bordo, e fra tutti i protagonisti di tutte quelle spedizioni uno mi apparve sugli altri degno di ammirazione: Ferdinando Magellano che, partito da Siviglia con cinque piccoli velieri per circumnavigare il globo terrestre, a mio avviso ha compiuto l’impresa più grandiosa nella storia delle scoperte geografiche. Questo viaggio di duecentosessantacinque uomini ardimentosi, di cui solo diciotto torneranno su di un fradicio scafo, issando però la bandiera della più sublime vittoria, è forse la più superba odissea nella storia dell’umanità. Non molto si narrava di Magellano in quei libri, comunque non abbastanza per me, cosicché io dopo il ritorno ripresi le ricerche, stupito di constatare come poco si fosse parlato, o poco attendibilmente, dell’eroico evento. Come già altre volte, mi persuasi che la via migliore e più feconda per spiegare a me stesso qualcosa di inspiegabile stava nel plasmarla ed esporla per gli altri. Così nacque questo libro, lo posso dire sinceramente, con mia meraviglia! Mentre infatti cercavo di narrare questa peregrinazione del nuovo Ulisse con la maggior fedeltà al vero, in base a tutti i documenti accessibili, non mi liberavo dal senso strano di narrare una vicenda inventata, uno dei grandi sogni, una delle sacre fiabe dell’umanità. Non vi è però nulla di meglio di una verità che appaia inverosimile! Tutti i grandi eroismi dell’umanità, elevandosi al disopra della mediocrità terrena, serbano un elemento incomprensibile; ma appunto da quel tanto di incredibile che essa ha saputo compiere, l’umanità attinge la fede in se medesima.

S.Z.

![]()

CAPITOLO I

«NAVIGARE NECESSE EST»

«In principio erano le spezie.» Da quando i romani per la prima volta durante i loro viaggi e le loro spedizioni militari gustarono i condimenti brucianti, eccitanti, aromatici e inebrianti del lontano Oriente, l’Occidente non sa più rinunciare né in cucina né in cantina alle droghe indiane, alle spezie. Non bisogna dimenticare che per tutto il Medioevo i cibi nordici erano rimasti incredibilmente scipiti e monotoni. Doveva passare molto tempo ancora prima che i frutti più comuni della terra, come la patata, il granoturco e il pomodoro, si acclimatassero durevolmente in Europa; era ancora quasi ignoto il limone per dare acidità, lo zucchero per addolcire, non s’erano scoperti il caffè e il tè tonificanti; perfino alle tavole dei sovrani e dei ricchi la volgare ingordigia faceva dimenticare la noiosa uniformità dei pasti. Ma ecco il miracolo: basta un granello di spezie indiane, un pizzico di pepe, un chiodo di garofano, una puntina di cannella o di zenzero aggiunto alle vivande più usuali per far provare al palato un eccitamento esotico e squisito. Fra il deciso diesis e il bemolle del dolce e dell’agro, fra scipito e sapido, vibrano d’un tratto numerose e squisite tonalità culinarie; ben presto le papille gustative ancor barbare del Medioevo non riescono a saziarsi dei nuovi godimenti. Una vivanda non è più perfetta se non è pepata e drogata alla diavola; si mette lo zenzero perfino nella birra, e tritandovi certe droghe si accende il vino a tal punto che basta un sorso a bruciare la gola come polvere da sparo. Ma non soltanto per la cucina l’especería è richiesta dall’Occidente; anche la vanità femminile reclama insaziabile i profumi d’Arabia, sempre nuovi: il voluttuoso muschio, la greve ambra, la dolce essenza di rosa; tintori e tessitori devono preparare sete e damaschi indiani, gli orafi procurarsi le perle bianche di Ceylon e i diamanti azzurri di Narsingar. La Chiesa cattolica favorisce moltissimo l’uso di prodotti orientali, giacché non uno dei miliardi e miliardi di granelli d’incenso che fumano negli incensieri di migliaia di chiese europee è cresciuto in terra europea; ognuno di quegli infiniti granelli deve essere trasportato per terra e per mare, compiendo l’interminabile percorso sin dall’Arabia. Anche i farmacisti sono clienti perenni delle celebrate droghe indiane, come l’oppio, la canfora, la preziosa gomma; sanno per esperienza che nessun balsamo o nessuna medicina sembrano veramente salutari ai malati se sui barattoli di ceramica non si legge a lettere azzurre la magica parola arabicum oppure indicum. Tutto ciò che viene dall’Oriente acquista ineluttabilmente, per la sua esoticità, la sua rarità e forse anche il caro prezzo, una suggestione ipnotica. Arabico, persiano, indostano nel Medioevo (come nel Settecento francese) sono sinonimi di raffinato, elegante, aulico, prezioso e costoso; non vi è articolo di commercio tanto ricercato quanto le spezie; parrebbe quasi che il profumo di questi fiori orientali abbia per strana magia inebriato l’anima dell’Europa.

Ma appunto perché tanto desiderata dalla moda, la merce indiana rimane cara e diventa sempre più cara. Difficilmente riusciamo oggi a valutare la crescente curva di quei prezzi, giacché tutte le tabelle finanziarie del passato rimangono una astrazione; una visione più concreta di questa sopravvalutazione si può raggiungere ricordando che al principio del secondo millennio quello stesso pepe che oggi è a disposizione di tutti su ogni tavola di osteria, e viene sciupato come la sabbia, veniva, allora, contato granello per granello e valeva pressappoco quanto l’argento. Anzi, il suo valore era così sicuro che molti stati e molte città facevano i loro calcoli in base al pepe, quasi si trattasse di un nobile metallo. Col pepe si poteva comprare fondi e case, costituire doti, ottenere una cittadinanza; principi e città stabilivano i loro dazi partendo da misure di pepe: nel Medioevo, per indicare un ricco sfondato, si diceva che era «un sacco di pepe». D’altra parte lo zenzero e la cannella, la corteccia di china e la canfora, venivano pesate su bilance di precisione, chiudendo accuratamente porte e finestre perché un soffio d’aria non portasse via neppure un briciolo di quelle preziose polverine. Per quanto appaia assurda a noi moderni questa sopravvalutazione, essa diventa spiegabile appena si pensi alle difficoltà e al rischio dei trasporti. In quei tempi l’Oriente è incommensurabilmente lontano dall’Occidente, e a quali pericoli sono esposte le navi, le carovane, i carri prima di giungere! Quale odissea deve superare ogni granello, ogni fiore, prima di giungere dal cespuglio verdeggiante dell’arcipelago malese al suo ultimo approdo, sul banco del rivenditore europeo! In sé nessuna di queste droghe sarebbe una rarità. Dall’altra parte dell’emisfero le bacchette di cannella di Tidore, i garofani di Amboina, le noci moscate di Banda, gli alberi del pepe del Malabar crescono con la stessa abbondanza con cui da noi vengono i cardi, e un mezzo quintale di quelle spezie non vale in quelle isole più di quanto valga in Europa una piccola presa di esse. Ma maneggiare deriva da mano, e per molte mani deve passare la merce prima di poter giungere, attraversati mari e deserti, all’ultimo compratore che l’userà. La prima mano è sempre la meno compensata: lo schiavo malese, che coglie i fiori ancor freschi e li porta sul suo bruno dorso al mercato, non ha per compenso altro che il proprio sudore. Ma il suo padrone già ci guadagna: il mercante maomettano gli comprerà tutto il carico e con esso navigherà su una piccola canoa, sotto il sole ardente, per otto o dieci giorni, dalle Isole delle Spezie sino a Malacca, in vicinanza della odierna Singapore. Qui l’aspetta già il primo grosso ragno appostato nel centro d...