- 432 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Le pietre di Venezia

Informazioni su questo libro

Le pietre di Venezia di John Ruskin sono da sempre lo specchio fulgido e fedele della cità lagunare, il breviario d'obbligo per chi voglia imnbastire un rapporto non effimero con la sua civiltà ambientale e artistica. Ma Le pietre di Venezia sono anche altro: sono il più alto esempio di prosa ottocentesca, vibrante, avvolgente, entusiasmante; sono un'opera capitale nella storia dell'architettura per la scoperta della "primitiva arte gotica"; sono infine uno straordinario ammonimento sospeso fra utopia e apocalisse, che da questa città si riverbera in tutto il mondo.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Le pietre di Venezia di John Ruskin in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Print ISBN

9788817165846eBook ISBN

9788858641804Capitolo IX

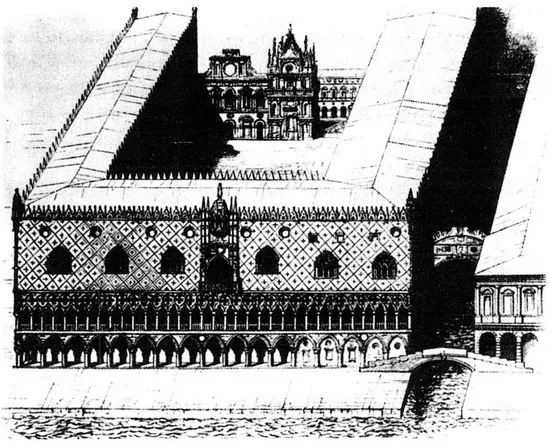

IL PALAZZO DUCALE

1. Ho affermato che il Gotico veneziano si divide in due periodi ben distinti: prima e dopo la costruzione del Palazzo Ducale; inoltre che tutti i palazzi privati costruiti nei cinquanta anni successivi al completamento di quel superbo edificio ne hanno seguita l’ispirazione nelle caratteristiche e nelle parti più importanti. Sta di fatto che il Palazzo Ducale è la grande opera di Venezia a quell’epoca, è lo sforzo più grande della sua immaginazione; per una lunga serie di anni vi hanno lavorato i migliori architetti ed i migliori pittori. Possiamo avere una prova dell’influenza esercitata da questo palazzo sulla mente di coloro che lo videro sorgere nel fatto che, mentre nelle altre città d’Italia ogni palazzo ed ogni chiesa sorgevano in forma originale che si faceva sempre più ardita, la maestà di quell’edificio fu sufficiente ad arrestare da sola l’immaginazione gotica nella piena maturità e a calmare in un attimo il suo ardore di rinnovamento.

2. Il lettore stenterà a credere che mentre la fantasia architettonica dei Veneziani si spegneva in questo modo nell’ammirazione di se stessa, come Narciso, le varie relazioni sui progressi di questo edificio così ammirato e così amato siano tanto confuse ed incerte da lasciare spesso in dubbio circa la parte dell’edificio cui si riferiscono, ed ancora oggi si discute fra i migliori studiosi di Venezia se la facciata principale del palazzo sia del secolo XIV o del XV. È necessario risolvere questa questione prima di trarre una conclusione dallo stile generale dell’opera, e per far questo bisogna determinare accuratamente la storia del Palazzo ed i documenti che vi si riferiscono. lo confido che questo esame non riuscirà noioso; ad ogni modo non sarà infruttuoso perché ci farà conoscere molti avvenimenti singolarmente illustrativi del carattere dei Veneziani.

3. Prima però di entrare nei dettagli della storia di questo edificio, sarà bene rendersi familiari con la disposizione e i nomi delle parti principali; altrimenti riuscirebbe troppo difficile comprendere i documenti che vi si riferiscono. Il lettore non dimentichi che il Palazzo Ducale ha forma quadrata, con un lato sulla Piazzetta, un altro sulla Riva degli Schiavoni, il terzo sull’angusto canale detto « Rio del Palazzo » ed il quarto attaccato alla chiesa di S. Marco. Il Rio del Palazzo è per solito guardato dai viaggiatori con grande rispetto ed anche con orrore perché passa sotto il Ponte dei Sospiri. È una delle arterie più importanti della città, ed il canale ed il ponte insieme occupano, nella mente di un Veneziano, la posizione che Fleet Street e Temple Bar occupano nella mente di un londinese, per lo meno del tempo in cui Temple Bar era di tanto in tanto decorato di teste umane. Le due costruzioni hanno del resto una certa somiglianza di forme.

4. Per farci ora un’idea sommaria dell’apparenza e della distribuzione del Palazzo, immaginiamoci di essere a 150 piedi sul livello del mare ed in modo di avere di fronte la facciata sulla Riva degli Schiavoni e quella sul Rio del Palazzo di fianco. Il primo ponte che traversa questo rio, più basso assai del Ponte dei Sospiri, è il Ponte della Paglia, chiamato così, credo io, perché i battelli che portavano la paglia dal continente la vendevano in quel luogo. L’angolo del Palazzo che sorge sopra questo ponte ed è formato dall’incontro della facciata sulla Riva degli Schiavoni con quella sul Rio del Palazzo, noi chiameremo sempre l’« angolo della Vite », perché decorato con una scultura rappresentante l’ebbrezza di Noè. L’angolo opposto, quello cioè sulla Piazzetta, lo chiameremo dell’« albero di Fico », perché è decorato con la rappresentazione della caduta dell’uomo. L’altro angolo sulla Piazzetta lo chiameremo, per una ragione che ora intendo lasciar da parte, l’« angolo del Giudizio ».

5. La grande facciata sul mare è risolta verso il sud e quindi le prime due finestre traforate a cominciare dal Ponte della Paglia e che sono più basse delle altre, possono benissimo chiamarsi le due « finestre orientali ». Tra il Ponte della Paglia e quello dei Sospiri – ed alla stessa altezza delle due prime – vi sono altre due finestre che potremo chiamare « finestre del Canale ». Al di là di queste due finestre si stende una costruzione a quattro piani riccamente decorata di cui noi non avremo da occuparci perché tutta del periodo del Rinascimento.

6. La facciata sul mare è composta di un muro liscio sostenuto da due ordini di pilastri, tanto che se togliessero le pareti interne ed i soffitti del primo e del secondo piano, tutto l’edificio assumerebbe la forma di una basilica. Il pianterreno ed il primo piano sono stati interamente modernizzati e divisi in una confusione di piccoli appartamenti, nei quali è assolutamente indecifrabile tutto quanto rimane della costruzione primitiva. Il secondo piano offre invece un interesse specialissimo e merita di essere studiato attentamente.

7. Come ho già detto, nel secondo piano vi sono due finestre più basse delle altre. In questa disposizione vi è uno dei più notevoli esempi che io mi conosca, del sacrificio della simmetria alla comodità, che è una delle qualità più nobili della scuola gotica. La parte del palazzo in cui sono queste due finestre era originariamente divisa in quattro piani; ora al principio del secolo XIV divenne necessario, per ragioni cui accenneremo fra breve, preparare una nuova magnifica sala per le adunanze del Senato, che fu costruita a fianco della porta già esistente del Palazzo; ma poiché serviva una sola stanza non vi era bisogno di dividere in due piani questa nuova costruzione e per conseguenza tutta l’altezza fu lasciata a questa sala, altezza del resto che era in perfetta armonia con le altre sue dimensioni. Ma presa questa risoluzione, sorse la questione come sistemare le due finestre, o in linea con le altre o più alte.

Il soffitto della nuova sala doveva venire adornato dal pennello dei migliori artisti di Venezia e quindi era di grande importanza che le finestre non fossero troppo distanti dal soffitto e che la luce entrasse in grandi ondate piuttosto che in piccoli torrenti spezzati. Inoltre bisognava che le adunanze del Gran Consiglio fossero illuminate da una luce serena e ben distribuita. Un architetto moderno, spaventato all’idea di spezzare la simmetria esterna, avrebbe senz’altro sacrificato tanto l’effetto delle pitture quanto la luce serena delle adunanze del Gran Consiglio, ed avrebbe disposto le finestre allo stesso livello delle altre due e sopra di loro avrebbe introdotto delle aperture più piccole come quelle del piano superiore nell’altra parte della facciata. Ma l’antico architetto veneziano pensò prima alla gloria delle pitture ed al benessere del Senato che alla propria riputazione, e senza esitare pose le grandi finestre dove dovevano esser poste in rapporto all’interno della sala e abbandonò la facciata stessa. Per mio conto sono d’opinione che anche all’esterno l’effetto sia raggiunto ugualmente dalla varietà così ottenuta.

8. Sul muro divisorio, tra la seconda e la terza finestra che fronteggia l’estremità orientale della sala del Gran Consiglio è dipinto il Paradiso di Tintoretto e quindi noi d’ora innanzi lo chiameremo la « parete del Paradiso ».

Quasi al centro della facciata sul mare, tra la prima e la seconda finestra della sala del Gran Consiglio vi è un’apertura che dà su di un balcone che rappresenta uno degli ornamenti principali del Palazzo e che noi chiameremo il « balcone sul mare ». La facciata sulla Piazzetta è quasi identica a quella sul mare; ma una gran parte di essa fu costruita nel secolo XV, quando già la simmetria era diventata onnipotente, e quindi le sue finestre sono tutte allo stesso livello. Due illuminano la parte occidentale della sala del Gran Consiglio, una, una piccola stanza detta la « Quarantia Civil nuova », le altre (e la centrale ha un balcone simile a quello sul mare) illuminano un’altra grande sala detta dello « Scrutinio », che giunge sino alla estremità del Palazzo sopra la Porta della Carta.

9. Il lettore conosce ora abbastanza bene la topografia di questo palazzo come ora è e ne può quindi seguire senza fatica la storia architettonica. Abbiamo già veduto che nell’architettura veneziana vi sono tre stili principali: bizantino, gotico, del Rinascimento. Ed il Palazzo Ducale, che è l’opera più grandiosa di Venezia, è stato costruito nei tre stili successivamente. Vi è quindi un palazzo ducale bizantino, uno gotico e uno del Rinascimento. Il secondo si è interamente sovrapposto al primo di cui rimangono che poche pietre. Il terzo invece si mantiene distinto dal secondo e quindi il palazzo come è ora nel suo insieme è l’opera degli ultimi due stili. Noi faremo rivivere queste tre tappe nella loro successione.

a. IL PALAZZO BIZANTINO

Nell’anno della morte di Carlo Magno (813) i Veneziani decisero che l’isola di Rialto dovesse diventare la sede del governo e la capitale dello Stato. Il doge Angelo o Agnello Partecipazio prese subito vigorose misure per l’ingrandimento del piccolo gruppo di modeste costruzioni che dovevano diventare il nucleo della Venezia futura. Nominò persone incaricate di sorvegliare il sollevamento dei banchi di sabbia e la costruzione di fondamenta più robuste e di ponti di legno sui canali. Per gli offici della religione, costruì la chiesa di S. Marco e nel luogo (o poco distante) dove ora sorge il Palazzo Ducale innalzò un edificio per residenza dei pubblici offici.

La storia del Palazzo Ducale comincia quindi con la nascita di Venezia ed oggi è l’ultima rappresentanza del suo potere.

10. Poco si sa sulla forma e l’esatta posizione di questa costruzione di Partecipazio. Sansovino dice che sorgeva presso il Ponte della Paglia sul Canal Grande vale a dire nel punto ora occupato dalla facciata sul mare, ma quest’affermazione non rappresenta altro che una tradizione molto diffusa ai tempi suoi. Quello che sappiamo positivamente è che occupava una parte dell’area dell’attuale palazzo e che aveva una facciata importante sulla Piazzetta e fu a questa facciata che più tardi, come vedremo, fu incorporato l’attuale Palazzo. Sappiamo anche che aveva una certa magnificenza, come si rileva dal resoconto di Sagornino della visita dell’imperatore Ottone il Grande al doge Pietro Orseolo II. Il cronista dice che l’imperatore contemplò attentamente tutte le bellezze del Palazzo e gli storici veneziani si mostrarono fieri che l’edificio fosse degno dell’esame di un imperatore. Questo accadeva dopo che il Palazzo, molto danneggiato dal fuoco durante la rivolta avvenuta sotto Candiano IV, era stato riparato e riccamente abbellito da quello stesso Orseolo che il Sagornino nomina come quegli che arricchì la cappella del Palazzo Ducale (S. Marco) di marmi e di ori. Ad ogni modo è fuor di dubbio che il Palazzo a quell’epoca somigliasse e ispirasse alla sua volta gli altri edifici bizantini, come il Fondaco dei Turchi ecc., e che, come essi, fosse coperto di sculture e riccamente adorno di ori e di colori.

11. Nel 1106 fu per una seconda volta danneggiato dal fuoco, ma già riparato prima del 1116, quando accolse un altro imperatore, Enrico V, che non mancò anch’egli di mostrare la sua ammirazione. Tra il 1173 e la fine del secolo sembra che sia stato nuovamente ingrandito e restaurato dal doge Sebastian Ziani. Sansovino dice che questo Doge, non solamente rinnovò il palazzo, ma lo aggrandì per ogni verso, dopo di che sembra che sia rimasto intatto per un centinaio d’anni, fino a che al principio del secolo XIV, non si cominciò a lavorare alla costruzione del palazzo gotico. Poiché il vecchio edificio bizantino, al tempo in cui cominciò la sovrapposizione dello stile gotico, si manteneva nella forma datagli dal doge Ziani, io lo nominerò sempre chiamandolo Palazzo Ziani, tanto più che l’unico cronista che si esprima con chiarezza rispetto alla storia di questo palazzo fino al 1422, ne parla sempre come opera di Ziani. Questo quanto c’è da dire sul palazzo bizantino.

b. IL PALAZZO GOTICO

12. Il lettore senza dubbio ricorda che nel 1297, sotto il doge Pietro Gradenigo, ebbe luogo quell’importante cambiamento di governo che dette stabilità al potere aristocratico. Sansovino dice che il Gradenigo era un uomo pronto e prudente, di invincibile fermezza e di grande eloquenza e che fu lui a gettare le fondamenta dell’eternità della Repubblica con le ammirabili regole che introdusse nel governo.

Oggi noi possiamo mettere in dubbio la perfezione di quelle regole, ma la loro importanza ed il tenace volere del Doge sono fuori di discussione. Venezia era all’apice della sua forza e l’eroismo dei suoi cittadini si manifestava in ogni parte del mondo. L’acquiescenza data al fermo stabilirsi del potere aristocratico rappresentava, per il popolo, una forma di rispetto per le famiglie che erano state il principale strumento dello straordinario benessere comune.

La Serrata del Consiglio fissò il numero dei senatori e ciò conferì loro una dignità maggiore; ed era naturale che l’alterazione del carattere dell’assemblea dovesse portare per conseguenza qualche cambiamento nelle dimensioni e nella decorazione della sala in cui essa sedeva. E di fatti il Sansovino dice che nel 1301 fu cominciata sul Rio del Palazzo la costruzione di un’altra sala e che nel 1309 il Gran Consiglio vi tenne la sua prima seduta. Nel primo anno quindi del secolo XIV comincia il Palazzo gotico di Venezia, e come quello bizantino coincide con le prime basi del governo, così il gotico coincide col primo stabilirsi del potere aristocratico. Considerato come la principale rappresentazione della scuola veneziana di architettura, il Palazzo Ducale è il Partenone di Venezia e il Gradenigo ne è il Pericle.

13. Sansovino, con una cautela molto frequente tra gli storici veneziani che alludono agli eventi connessi col Serrar del Consiglio, non menziona la causa per la quale si rese necessaria la nuova stanza; ma la cronaca del Sivos è un po’ più particolareggiata. « Nel 1301 fu presa parte di fare una sala grande per la riduzione del Gran Consiglio, e fu fatta quella che ora si chiama dello Scrutinio ». Ora, dice il Sivos, e cioè quando la cronaca era scritta; la stanza non esiste più ed il suo nome è stato dato ad un’altra sala che si trova nell’altro lato del Palazzo. Quel che a me preme è che il lettore ricordi la data del 1301, come quella che dà principio ad una grande epoca architettonica. Comincia il predominio di parte aristocratica e si inaugura lo stile gotico nell’architettura del Palazzo Ducale. I lavori ora cominciati, durano quasi ininterrottamente durante tutto il periodo della prosperità di Venezia. Noi vedremo il nuovo palazzo prendere, palmo a palmo, il posto del Palazzo Ziani, e quando quest’ultimo sarà del tutto distrutto, le nuove costruzioni continueranno intorno alla Piazza, fino a che nel secolo XVI raggiungeranno il punto dove il primo edificio cominciava nel secolo XIV, come il serpente che, simbolo della eternità, nasconde la coda nella bocca.

14. Noi non possiamo precisare con esattezza il luogo preciso dove sorgeva la sala fatta costruire dal Doge Gradenigo; sappiamo solo che era sulla facciata del Rio del Palazzo, dietro al luogo dove sorge ora il Ponte dei Sospiri, e probabilmente al primo piano. La grande facciata del Palazzo Ziani sorgendo, come abbiamo già detto, sulla Piazzetta, questa sala ne era lontana il più possibile e rispondeva così a quelle ragioni di secretezza e di sicurezza che ne erano la condizione principale.

15. Ma il Senato recentemente costituito aveva bisogno, oltre la sala del Consiglio, di altre sale. Una frase breve, ma molto significante troviamo nel Sansovino: « Vi era appresso la Cancelleria, e la Gheba o Gabbia, chiamata poi Torresella ». Non vi può esser quindi alcun dubbio che a quest’epoca siano state aggiunte alcune stanze all’ultimo piano del palazzo e dalla parte del Rio, e che queste stanze servissero di prigione. Non so se rimanga ancora in piedi qualche cosa dell’antica Torresella; quello che è certo è che fino al secolo XVII alcune stanze del quarto piano servivano ancora di prigione. Desidero che il lettore abbia bene in mente che ad uso di prigione era...

Indice dei contenuti

- Copertina

- Frontespizio

- Copyright

- RUSKIN A VENEZIA: LE PIETRE DI PARAGONE

- CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE

- TESTIMONIANZE E GIUDIZI CRITICI

- BIBLIOGRAFIA

- Capitolo I - LA CAVA

- Capitolo II - IL TRONO

- Capitolo III - TORCELLO

- Capitolo IV - MURANO

- Capitolo V - S. MARCO

- Capitolo VI - PALAZZI BIZANTINI

- Capitolo VII - LA NATURA DEL GOTICO

- Capitolo VIII - PALAZZI GOTICI

- Capitolo IX - IL PALAZZO DUCALE

- Capitolo X - IL PRIMO RINASCIMENTO

- Capitolo XI - LA MALIZIA DELL’ORGOGLIO

- Capitolo XII - LA VIA DELLE TOMBE

- Capitolo XIII - INFIDELITAS

- Capitolo XIV - MANE...