AVVERTENZA

Nel presentare L’Italia del Settecento, avevo avvertito il lettore che probabilmente non avrei potuto essere puntuale alla solita scadenza natalizia. E così infatti sarebbe stato, se avessi insistito nella mia idea di dedicare al Risorgimento due volumi. Viceversa, via via che proseguivo nella stesura, mi sono accorto che di volumi ce ne volevano almeno tre. Fermando il primo al 1831, ho potuto arrivare in tempo all’appuntamento.

Qualcuno troverà arbitraria la scelta di questa data. Ma, a parte il fatto che arbitrarie sono tutte le scelte, mi è parso che questa un suo fondamento lo abbia, e io ho cercato di riassumerlo nel titolo: L’Italia giacobina e carbonara. Che non è ancora quella del Risorgimento, ma è quella che lo prepara.

È un periodo estremamente complesso, specie il primo ventennio napoleonico. E debbo dire che la più grande difficoltà l’ho incontrata appunto nell’annodare i fili delle vicende di cui esso è gremito, in modo che il lettore possa seguirli senza eccessivo sforzo. Credo che siano in pochi ad avere un’idea chiara di quella specie di balletto che Napoleone impose al nostro Paese, facendone e disfacendone gli Stati, fondendoli, dividendoli, trasformandoli da Principati in Repubbliche e da Repubbliche in Regni. Non so se questo libro aiuterà a capirne un po’ meglio le «figure». Ma questo è uno dei miei obiettivi. L’altro è naturalmente la ricostruzione e l’analisi dei fermenti politici, sociali, culturali che la conquista francese lasciò. E qui si entra in una materia che, anche per la sua vicinanza all’epoca attuale, si presta alle più svariate interpretazioni e quindi alle più accese polemiche. Io ho cercato di non parteggiare. Se vi sia riuscito, non lo so. So soltanto che me lo sono proposto anche col sacrificio di certe mie pregiudiziali. Io vedo nel Risorgimento e in tutto quello che lo preparò l’unica cosa nobile e bella che l’Italia abbia fatto negli ultimi quattrocento anni, e non mi sembra di dir poco. Ma ho voluto pormi di fronte a esso in una posizione spassionatamente critica, denunziandone anche i difetti e le inadempienze. Qualcuno, per esempio, troverà forse un po’ impietose le mie riserve sulla Carboneria e i suoi uomini, compresi quelli che subirono il martirio della forca e dello Spielberg. Ma io penso che fra le tante cose che oggi contro il Risorgimento congiurano e ne offuscano gli splendidi valori, ci sia anche l’immagine statuaria che per un secolo ci si è sforzati di dargli. Di ridimensionamenti ne sono già stati fatti molti, perfin troppi, ma di solito con intenzioni che solo per eufemismo si possono chiamare ambigue. Il mio è quello di un uomo che conserva integra la religione del Risorgimento e considera bastardi gl’Italiani che non la condividono. Questo tuttavia non m’impedisce di vederne e di farne vedere i limiti. Ce ne furono, purtroppo. E proprio nel periodo d’incubazione che costituisce la materia di questo libro, mi sono sforzato di cercarne i motivi.

Come il lettore vede, sono rimasto solo a proseguire questo ciclo storico. Il mio amico e collaboratore Gervaso ha «messo bottega» per conto suo, ed era logico: ormai ne ha la maturità e la capacità, come si appresta a dimostrare. Gli auguro il più grande successo.

Un’ultima cosa. Mi hanno sempre rimproverato di non aver fornito in questi libri una bibliografia ragionata e argomentata delle opere consultate. Io pensavo – e continuo a pensare – che il vasto pubblico a cui mi rivolgo, non essendo di specialisti, non la esiga. Comunque, stavolta gli ho dato molti più ragguagli del solito, ma sempre rifiutandomi di sommergerlo sotto un diluvio di monografie specifiche, che del resto non sono state scritte per esso, e fra le quali non è verisimile ch’esso intenda ingolfarsi.

Ecco tutto. E ora la parola, come sempre, al lettore.

I.M.

Ottobre 1971

CAPITOLO PRIMO

IL CONQUISTATORE

L’ultimo capitolo dell’Italia del Settecento era dedicato alla Francia. Ed è dalla Francia che anche questo volume deve prender le mosse perché la storia del nostro Paese si fa più a Parigi che a Torino, o a Roma, o a Napoli. L’influsso che la Rivoluzione francese esercitò sull’Italia fu dapprima soltanto ideologico e limitato a quella sparuta pattuglia d’intellettuali ch’erano gli unici in grado d’intenderne i motivi; e di questo parleremo più tardi. Ma dal ’96 in poi le idee si presentarono sotto forma di baionette che misero a soqquadro l’assetto politico della Penisola ribaltandone il vecchio equilibrio e lasciandovi, anche dopo il loro ritiro, quei fermenti che di lì a poco avrebbero dato avvio ai moti risorgimentali. Ecco perché il quasi ventennale dominio francese fu, per l’Italia, di decisiva importanza.

Abbiamo lasciato i rivoluzionari di Parigi al momento in cui la loro ghigliottina si abbatteva sul collo del re Luigi XVI e di sua moglie, l’austriaca Maria Antonietta. Più che dei nemici, essi erano rimasti vittime degli amici. I nobili fuggiti oltre frontiera per raccogliere aiuti e rientrare in patria a capo di una spedizione punitiva dicevano di farlo in nome del Re, un fratello del quale militava nelle loro file. L’Imperatore d’Austria Leopoldo, fratello della Regina, e il Re di Prussia, oltre a prestare larga ospitalità a questi fuoriusciti, minacciavano d’invadere la Francia se questa avesse torto un capello ai suoi sovrani. Nell’interno del Paese, e soprattutto in Vandea, c’erano forti resistenze al nuovo regime, che si manifestavano con una sanguinosa guerriglia. Il Re e la Regina erano naturalmente sospettati di stare al giuoco dei nemici di dentro e di fuori. Ma forse a pregiudicare la loro sorte non fu tanto l’accusa – d’altronde provata – d’intelligenza coi ribelli, quanto il fatto che la Rivoluzione aveva bisogno, come tutte le rivoluzioni, di creare nel popolo una psicosi di persecuzione per ristabilirne l’unità. Il deputato Couthon lo disse ai suoi elettori: «Per consolidarci ci vuole una guerra». Il regicidio la rendeva inevitabile e obbligava anche i Francesi che lo contestavano a stringersi intorno al nuovo regime.

Fu infatti la Francia a prendere l’iniziativa scendendo in campo contro Austria e Prussia. Le due potenze raccolsero la sfida perché i fuoriusciti assicuravano loro che si sarebbe trattato di una passeggiata militare. Invece i due eserciti furono fermati a Valmy dall’artiglieria francese, e più ancora dalla nebbia. Sebbene non si trattasse di una vera e propria vittoria, essa fu presentata come tale dal governo rivoluzionario e suscitò nel Paese un’ondata di patriottismo che sommerse le opposizioni. Fu in questa surriscaldata atmosfera che l’Assemblea Nazionale, la quale aveva fin allora esercitato il potere, si sciolse per cedere il posto a una «Convenzione», cioè a un parlamento incaricato di redigere la nuova Costituzione. In esso non c’erano dei veri e propri «partiti» nel senso moderno della parola. Tutti erano convinti rivoluzionari e accesi nazionalisti, che volevano la guerra a oltranza, e non si contentarono di quella difensiva coronata a Valmy. Mandarono il loro esercito a invadere il Belgio, tuttora possedimento austriaco, la Renania, Nizza e la Savoia, dove furono banditi dei plebisciti più o meno truccati che sancirono l’annessione alla Francia. Così la Rivoluzione cominciò a traboccare fuori del Paese.

Fu sulla sorte del Re e della Regina che la Convenzione si divise. Fin allora essa era stata dominata dal gruppo dei «girondini», piuttosto moderati anche perché rappresentavano gl’interessi di una classe borghese, che non voleva spingere la Rivoluzione a misure estreme. Contro di essi stava la fazione massimalista dei «giacobini» o «montagnardi» che, sebbene anch’essi di estrazione borghese (in tutto quel parlamento non c’erano che due popolani), si atteggiavano a interpreti del proletariato – i cosiddetti «sanculotti», cioè gli sbracati – e dei suoi violenti umori. In mezzo c’era la «palude», cioè gl’indecisi. Furono costoro che, lasciandosene travolgere, diedero ai giacobini la maggioranza necessaria a strappare la condanna a morte.

Sia il Re, ai primi del ’93, che la Regina, nell’ottobre, affrontarono la ghigliottina con molta dignità. Ma il loro sangue scatenò la violenta reazione di tutta l’Europa monarchica che vedeva in quell’episodio la fine del principio di sovranità per diritto divino, su cui tutte le sue dinastie si reggevano. Si formò una coalizione cui aderirono anche il Piemonte, lo Stato pontificio e il Regno di Napoli. I vincitori di Valmy furono a loro volta sconfitti e il loro Generale, Dumouriez, passò al nemico.

Come sempre accade in queste circostanze, il pericolo diede ancora più forza agli estremisti che scatenarono un’ondata di terrore. Essi redassero una Costituzione di contenuto spiccatamente socialista. Ma gli stessi autori si resero conto che la sua applicazione avrebbe provocato la rivolta, e vi rinunziarono per concentrarsi unicamente sul problema più urgente: la difesa nazionale. A essa fu preposto un «Comitato di salute pubblica» che, per difendere insieme il Paese dall’invasione esterna e la Rivoluzione dalla dissidenza interna, dovette ricorrere alle misure più estreme. Il grande protagonista di questa fase violenta fu Robespierre che per parecchi mesi non diede riposo alla ghigliottina, avviandovi anche i suoi vecchi amici e gli uomini più prestigiosi del regime come Danton, forse il più grande cervello politico del momento. Alla fine sotto la ghigliottina finì anche lui (1794): un po’ perché anche i suoi complici e collaboratori si sentivano minacciati dal suo crescente satrapismo, un po’ perché di terrore non c’era più bisogno: gl’istituti rivoluzionari erano rinsaldati, e gli eserciti nemici costretti a subire l’iniziativa di quello francese, forte di trecentomila uomini. Nel ’95 la coalizione si era sfasciata per il ritiro di Olanda, Spagna e Prussia. In campo restavano solo l’Inghilterra che per il momento si limitava a sorvegliare i mari, e l’Austria.

Anche con queste potenze la pace era a portata di mano. Il pomo della discordia era soprattutto il Belgio, che i Francesi avevano strappato all’Austria. Ma questa sembrava disposta a rinunziarvi in cambio di qualche compenso sul Reno, e già per questo si erano allacciate trattative sotto banco. A Parigi il governo, che allora si chiamava «Direttorio», era orientato verso la distensione. Con l’annessione del Belgio, di Nizza e della Savoia, la Francia aveva raggiunto le cosiddette «frontiere naturali», e poteva considerarsene paga. Furono i militari che si opposero a qualsiasi revisione in Renania. Con le vittorie il loro peso era cresciuto, ed essi lo facevano sentire. La diplomazia inglese che non voleva le basi navali belghe a disposizione della flotta francese ne approfittò per rilanciare la coalizione attirandovi la Russia. Così, alla fine del ’95, la parola fu di nuovo alle armi.

Sia la Francia che i suoi avversari erano convinti che la campagna si sarebbe svolta in Germania, e lì cominciarono ad ammassare le loro forze. Ma il Direttorio incluse nel suo piano anche una manovra di diversione in Italia che obbligasse l’Austria a dislocarvi parte del suo esercito. Per questo compito secondario fu prescelto un Generale di appena ventisette anni: Napoleone Bonaparte.

Non ci sognamo di ricostruirne la storia e la personalità, illustrate in migliaia di biografie e in centinaia di drammi e di film. Napoleone è una delle poche figure di cui tutti sanno almeno le cose essenziali: ch’era nato in Corsica da una famiglia di origine toscana, ch’era capitano di artiglieria quando scoppiò la Rivoluzione di cui si mise subito al servizio, che si era distinto reprimendo spietatamente coi suoi cannoni i moti controrivoluzionari di Tolone, che doveva la rapidità della sua carriera all’amicizia di Robespierre, la quale poi gli era costata il «siluramento».

A riportarlo a galla erano stati un po’ gli avvenimenti politici, un po’ gl’intrighi d’alcova. Dopo la liquidazione di Robespierre, i controrivoluzionari avevano rialzato la cresta. Anche a Parigi ci furono dei moti, e per schiacciarli nessuno aveva le carte più in regola di Napoleone che già in questo genere di operazioni aveva dato prova dei suoi talenti. Li confermò ammucchiando sui selciati di Parigi trecento cadaveri, e per di più entrò nelle grazie di uno dei più potenti membri del Direttorio, Barras, sposandone l’amante, Giuseppina Beauharnais, vedova d’un altro Generale, che da buona moglie francese aveva l’abitudine di tradire i propri mariti, ma anche di aiutarli nella carriera. Quanto essa abbia influito nella nomina del Bonaparte a comandante del corpo di spedizione destinato all’Italia, non si sa. Ma che v’influì, sembra accertato.

Era il marzo del 1796.

Questo corpo di spedizione era composto di trentamila uomini, che a veri e propri soldati somigliavano poco. Erano ancora di quelli che il governo rivoluzionario, con le casse vuote, aveva spedito sulle frontiere per parare l’aggressione con l’ordine di arrangiarsi, cioè di mantenersi da soli sulle risorse dei territori occupati. Versavano in tali condizioni che gli storici francesi hanno dedicato addirittura dei libri alla descrizione delle loro dilapidate uniformi e dei loro modi inselvatichiti. Vivevano di rapine come un’orda barbarica, e Alfieri li chiamò «un pidocchiume».

Bonaparte non si lasciò sgomentare dall’aspetto di questi miserabili «capelloni» in stracci e ciocie, quando il 2 marzo ne assunse a Nizza il comando, sebbene anche a lui il Direttorio avesse detto di arrangiarsi sia per i rifornimenti che per la «cinquina». Sapeva che per questo poteva contare sull’eccezionali qualità organizzative di un suo compaesano còrso, Saliceti, che lo aveva accompagnato, anzi che lo aveva preceduto in qualità di «Commissario». I Commissari erano agenti di fiducia che il governo rivoluzionario metteva alle calcagna dei capi militari con compiti vari di propaganda fra le truppe, di consulenza politica, ma soprattutto di sorveglianza: molti ufficiali erano di sentimenti monarchici, e talvolta sabotavano gli ordini o passavano al nemico, come aveva fatto Dumouriez. Ma fra Bonaparte e Saliceti i rapporti non erano questi. Legati da una vecchia amicizia di famiglia, avevano entrambi fatto parte del clan di Robespierre, si erano reciprocamente aiutati nei trambusti della Rivoluzione e nei repentagli delle «purghe», insomma erano, da buoni còrsi, «compari».

Mentre Saliceti sfamava quell’orda con implacabili requisizioni e l’equipaggiava contrattando sulla propria responsabilità un prestito con le banche di Genova, Napoleone metteva a punto il suo piano, senza tener il menomo conto degli ordini ricevuti. Non era affatto disposto a fare il comprimario dei suoi colleghi Hoche e Moreau, preposti all’esercito che operava in Germania. Pur al comando di quelle scalcagnate forze, la campagna era ben deciso a risolverla lui, diventandone il protagonista. In cuor suo aveva già disobbedito, e seguiterà a farlo senza esitazioni, mettendo regolarmente il Direttorio di fronte al fatto compiuto: ma compiuto con la vittoria.

Il terreno lo aveva già coscienziosamente studiato all’Istituto topografico di Parigi. Ora studiava, sui rapporti dei suoi informatori, lo schieramento nemico per trovare il punto più favorevole a romperne il fronte. Questo schieramento disponeva di sessantamila uomini, il doppio dei suoi. Ma metà erano austriaci, metà piemontesi, che collaboravano al solito modo, cioè diffidando gli uni degli altri. Il punto debole era la loro saldatura, cioè la loro mancanza di saldatura. Costeggiando il colle di Cadibona fra le Alpi e il mare, ci si poteva insinuare tra loro e affrontarli separatamente.

Il 28 marzo Bonaparte lanciò ai suoi soldati il famoso proclama: «Voi siete nudi e affamati… Io voglio condurvi nelle più fertili pianure del mondo. Vi troverete gloria, onore, ricchezza…». Queste sono le parole registrate all’anagrafe della storia. In realtà pare che l’ultima frase suonasse: «Vi troverete gloria e preda», che s’intonava molto meglio ai sentimenti di quegli uomini. Comunque, fu in questo senso ch’essi interpretarono l’appello.

Ma di proclami, Napoleone ne firmò contemporaneamente anche un altro, in cui c’era probabilmente lo zampino di Saliceti, alle popolazioni piemontesi: «Il governo della Repubblica saprà riconoscere in ogni momento i popoli che sono pronti a scuotere, con uno sforzo generoso, il giogo della tirannia!».

La politica del Bonaparte nel nostro Paese non riuscirà più a liberarsi da questa contraddizione, e per vent’anni gl’Italiani non sapranno se Napoleone li scuote dai gioghi o li tratta da preda.

CAPITOLO SECONDO

LA PREDA

La comparsa di Napoleone rimescolava tutto l’assetto degli Stati italiani, che da mezzo secolo non aveva più subìto traumi. Richiamiamolo rapidamente alla memoria del lettore.

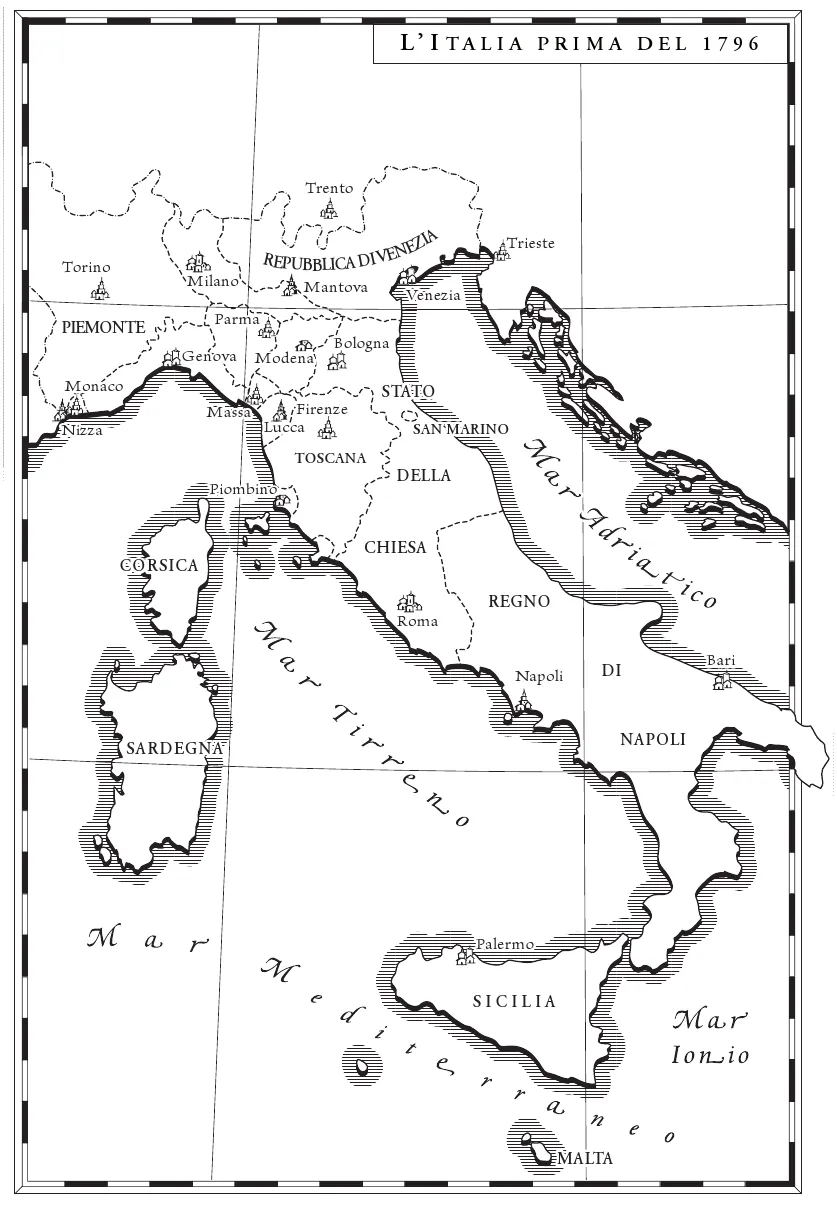

I Savoia regnavano sul Piemonte e la Sardegna. La Lombardia era una provincia austriaca. Genova serbava la sua autonomia. Il Veneto faceva Repubblica con Venezia e il suo residuo strascico di «dipendenze» istriane e dalmate fino a Corfù. A Sud del Po sopravvivevano i vecchi Ducati di Parma e Piacenza sotto i Borbone, e di Modena e Reggio sotto gli Este, senz’altro avvenire che il loro passato. Poi cominciavano le «Legazioni» (Ferrara, Bologna ecc.), punta avanzata degli Stati pontifici che inglobavano Romagna, Marche, Umbria e Lazio. La Toscana faceva ancora Granducato sotto la dinastia dei Lorena, ma con l’eccezione di Lucca, Repubblica indipendente. Dall’Abruzzo in giù era tutto Regno delle Due Sicilie, o «Reame» come si chiamava per antonomasia, sotto la dinastia dei Borbone di Napoli.

Il deus ex machina, lo Stato-guida di questa costellazione era l’Austria, direttamente padrona della Lombardia, indirettamente della Toscana perché il Granduca apparteneva alla stessa casa dell’Imperatore di Vienna, anzi era suo fratello, e del Reame, che la regina Maria Carolina, a sua volta zia dell’Imperatore, aveva sottratto all’influenza dei Borbone spagnoli, cui suo marito Ferdinando apparteneva, per metterla sotto quella degli Asburgo-Lorena. Questo groviglio dinastico è piuttosto complicato, lo sappiamo. Ma chi voglia meglio informarsene può rifarsi alla nostra Italia del Settecento, dove ne abbiamo ritessuto più dettagliatamente la trama.

Era una tipica sistemazione da ancien régime, in cui gli Stati venivano considerati patrimonio personale dei vari titolari, che ogni tanto addirittura se li barattavano come fattorie. In essi non c’era posto per altri protagonisti che il Principe, laico o ecclesiastico che fosse. Anche là dove vigeva un regime repubblicano – come a Venezia, a Genova e a Lucca –, il potere s’incarnava in un piccolo gruppo di uomini o di famiglie che lo esercitavano come loro esclusivo monopolio. Il potere era tutto, e tutto era del potere. Anche la cultura era rimasta legata al suo carro, e la massa, oltre a non avere strumenti per esprimersi (istituti rappresentativi, partiti politici, giornali), non aveva nemmeno la coscienza di sé e un alfabeto con cui formarsela e manifestarla.

Ma qui occorre una breve panoramica della situazione sociale perché fu proprio su di essa che l’esercito rivoluzionario di Napoleone, a differenza di tutti gli altri invasori che nei secoli lo avevano preceduto, agì da elemento catalizzatore creando, in contrapposto al Principe, un nuovo interlocutore: la pubblica opinione. Che questa foss...