![]()

1

Passaggio di consegne

Andate in tutto il mondo

e predicate il Vangelo

a ogni creatura.

Marco 16,15

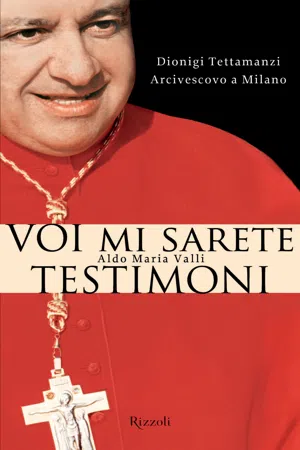

Il 29 settembre la Chiesa ricorda gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Il lottatore contro il male, l’annunciatore di grandi nascite e il guaritore. Chissà se l’arcivescovo, mentre indossa i paramenti e si prepara alla cerimonia, ci sta pensando. Questo 29 settembre 2002 per la Chiesa ambrosiana resterà tra le date storiche. La diocesi accoglie il suo nuovo pastore, Dionigi. Dopo quasi ventitré anni, termina il mandato di Carlo Maria Martini.

I due non potrebbero essere più diversi. A partire dall’aspetto fisico fino al modo di mettersi in relazione con gli altri. Timido il piemontese Martini, aperto il brianzolo Tettamanzi, circondato dall’aura dello studioso il primo, simile a un buon parroco il secondo. “Pro veritate adversa diligere” dice il concettoso motto del primo (“Per la verità amare le avversità”), “Gaudium et pax” annuncia senza troppe complicazioni quello del secondo. Eppure le differenze riguardano più la superficie che la sostanza. Entrambi, per esempio, amano approfondire i problemi. Così come Martini è sempre rimasto, anche da pastore, un puntiglioso frequentatore delle Scritture, Tettamanzi ha dedicato studi ed energie ai temi di frontiera della bioetica. E come il primo non si è mai risparmiato quando si è trattato di “inquietare la falsa pace delle coscienze” (le parole sono prese da una bella preghiera ambrosiana), anche il secondo non si tira indietro quando c’è da mettere il dito nella piaga.

Ed eccoli qui, oggi, nel duomo di Milano, i due pastori. Il passaggio delle consegne è al tempo stesso semplice e solenne. Semplice per l’affabilità reciproca dei protagonisti, solenne perché la diocesi, nel momento in cui Carlo Maria passa a Dionigi il pastorale che fu di san Carlo Borromeo, avverte tutto il mistero e tutta la ricchezza di quel tesoro inestimabile che è l’unità della Chiesa nel corso dei secoli.

Dice il nuovo arcivescovo rivolto al predecessore: «A lui, che mi è padre e fratello nell’episcopato, esprimo tutta la mia personale e convinta gratitudine perché, tredici anni fa su questo stesso altare, attraverso la preghiera e l’imposizione delle sue mani, prima del pastorale, mi ha trasmesso la grazia dell’ordinazione episcopale. Mentre le pronuncio, avverto che queste parole possono e debbono compendiare i sentimenti di affetto e di riconoscenza che sono nel cuore di tutti noi. Grazie, eminenza, per il servizio intelligente, appassionato e generoso che ha vissuto tra noi per oltre ventidue anni; per averci aiutato a crescere come Chiesa degli apostoli, come comunità cristiana tutta centrata sull’eucaristia, chiamata a ritornare a Dio e a una profonda dimensione contemplativa, totalmente dipendente dalla Parola del Signore, sollecitata dall’urgenza della missione, aperta alle esigenti e universali dimensioni della carità, in dialogo con il mondo e con tutti gli uomini di buona volontà».

Ad ascoltare il nuovo arcivescovo di Milano, oltre a migliaia di fedeli ambrosiani, ci sono gli amici arrivati da Ancona e da Genova, dove Tettamanzi è stato pastore. Anche per loro un pensiero, un grazie, un abbraccio ideale. Lasciare Genova, soprattutto, è stato doloroso. Tanti i legami intrecciati, tante le battaglie intraprese in una città certamente non facile. Ma ora è tempo di un nuovo cammino.

L’arcivescovo parte con un appello che può sconcertare, quello alla santità. Proprio così. «Nessuno» dice, «si spaventi di questo termine.» Dio stesso ha chiesto al suo popolo di santificarsi, e «la santità è una condizione di vita resa possibile da Gesù, che superando la durezza del cuore dell’uomo ci fa capaci di quel radicalismo evangelico che ci porta a essere perfetti come il Padre nostro che è nei cieli». La santità è «la vera novità evangelica», la santità «dà la forza di operare il cambiamento della stessa società» ed è «nella prospettiva della santità che deve realizzarsi tutto il nostro cammino pastorale».

È appena arrivato, il vescovo Dionigi, e già indica la strada. È una Chiesa, quella di Milano, ricca di tradizione e vitalità, ma questo patrimonio non va solo custodito. Va anche rinnovato. Alcune minacce incombono. Si chiamano secolarizzazione, scristianizzazione, indifferenza religiosa, neopaganesimo. Dio è eliminato dall’orizzonte umano, i più vivono come se non esistesse, altri idoli lo hanno sostituito e questo succede anche fra coloro che continuano a dirsi cristiani. La diagnosi sembrerebbe impietosa, ma senza la consapevolezza della realtà non si va da nessuna parte. Per questo il primo compito spirituale e pastorale «consiste nel rinnovare e portare a perfezione la vitalità di fede della nostra Chiesa».

Dionigi scandisce le parole, si avverte in lui l’ansia di essere capito: «Oggi più che mai abbiamo bisogno di un cristianesimo vero, adeguato ai tempi che stiamo vivendo, frutto di scelte personali e mature. Il sempre fecondo tesoro religioso e morale che abbiamo ricevuto chiede di essere approfondito e rinnovato in noi stessi, nelle nostre opere, nella nostra vita, nella nostra cultura. Non possiamo più accontentarci di credere solo per consuetudine; il nostro non è il tempo della semplice conservazione dell’esistente! Occorre che abbiamo a crescere in una fede adulta, personale, convinta, entusiasta, testimoniante; una fede che renda ciascuno di noi e le nostre comunità capaci di vivere il Vangelo con semplicità, fierezza e gioia anche in una società tecnicizzata e urbanizzata come la nostra; una fede illuminata e sostenuta mediante forti itinerari formativi, celebrata nella liturgia, espressa e testimoniata nella carità; una fede in grado di mostrare la sua ragionevolezza agli uomini del nostro tempo».

Si riconosce in queste espressioni un’eco conciliare inconfondibile. Di fronte ai nuovi tempi il patrimonio della fede, il depositum fidei, arrivato fino a noi, non va certo buttato a mare (che fra l’altro a Milano non c’è!). Non si tratta di rinnegare la tradizione, ma di ridare vitalità alla fede. E subito dopo ecco l’invito a non piangersi addosso ma ad assumere la responsabilità in prima persona: diventiamo testimoni. Con semplicità ma anche con «fierezza e gioia». La fede si propaga per contagio, e non c’è contagio senza l’esempio. C’è dunque bisogno di una robusta formazione, senza dimenticare però la liturgia, il momento della celebrazione, e la carità, segno evidente e concreto della fede vissuta. Solo così il credere si dimostrerà ragionevole e «gli uomini del nostro tempo» potranno restarne affascinati.

È, in nuce, il programma del nuovo vescovo. Ma è molto più di un abbozzo. Dionigi infatti specifica: questa fede rivitalizzata va diffusa attraverso lo slancio missionario. “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16, 15) non è citazione nostalgica. Resta l’impegno anche per l’oggi. Altrimenti come essere luce, lievito, sale e fuoco? «Non ci è dunque lecito sottrarci all’impegno missionario!»

Fare missione, essere missionari, vuol dire mescolarsi, condividere, immergersi nella realtà. Lasciarsi coinvolgere. Non si può essere missionari mantenendo le distanze, limitandosi a giudicare da lontano. Di nuovo l’accento conciliare è forte. Il mandato missionario di Gesù non potrà mai estraniare noi cristiani dal mondo o renderci indifferenti ai problemi dell’umanità. «Il cristiano che contempla il volto di Cristo non può non ritrovare questo stesso volto in ogni uomo che incontra.»

L’arcivescovo propone una riflessione. La fedeltà alla missione «chiede un amore appassionato e maturo alla libertà». Perché? Che c’entra la libertà?

Poiché senza libertà non c’è comportamento etico, non c’è responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, chi come il cristiano vuole servire l’uomo deve per prima cosa fare di tutto perché l’uomo riscopra la sua libertà come scelta morale, come capacità di discernere, come possibilità di distinguere il bene e il male.

L’essere cristiano presuppone la libertà, e nel momento in cui ne sottolinea la centralità il pastore la rivendica per sé. «Mentre predico questa libertà, quale vescovo di questa Chiesa di Dio che è in Milano, con fermezza e convinzione, intendo rivendicare questa stessa libertà di fronte a tutti.» È Ambrogio a dirlo nel modo più solenne ed efficace quando ricorda che “in un vescovo non c’è nulla di così rischioso davanti a Dio e di così vergognoso davanti agli uomini quanto il non proclamare apertamente il proprio pensiero” (Epistulae 74,2).

Il mite Dionigi non scende a compromessi quando c’è di mezzo l’essenziale. La sua chiamata alla missione non è semplice artificio retorico. Tanto è vero che sottolinea subito le difficoltà e cita in primo luogo le scarse vocazioni sacerdotali e l’invecchiamento del clero. E tuttavia non è da cristiani trincerarsi dietro gli ostacoli per evitare di essere testimoni. La strada da seguire è quella dello spirito di comunione. È Gesù stesso a dirlo: perché il mondo creda, dobbiamo essere una sola cosa. La testimonianza è credibile solo se parte dall’unità, e non si può essere uniti senza essere umili, senza quel “gareggiare nello stimarsi a vicenda” di cui parla Paolo (Rm 12,10) e che permette di riconoscere i doni pur nella loro diversità.

È il pastore che parla, alla luce della sua lunga esperienza. Il popolo non si divida, non si faccia prendere da gelosie, nessuno pensi che sia possibile dare testimonianza efficace curandosi solo del proprio orticello. I rapporti tra le diverse aggregazioni ecclesiali e tra queste e le comunità parrocchiali vanno educati allo spirito di comunione. «Ama la parrocchia altrui come la tua!» raccomandò Dionigi quando era a Genova, e ora ripete la stessa invocazione. Il pastore sa bene quanto siano dannose le divisioni interne, sa bene quanto diventa difficile essere sale e luce se si è animati da spirito settario, sa bene che il gregge troppo spesso è percorso da rivalità evidenti o sotterranee. Unità fra cattolici e unità fra cristiani. Questo chiede. In una grande città come Milano nessuna attività pastorale può prescindere dallo spirito ecumenico, così come non può essere tralasciata l’ansia del dialogo interreligioso, in primo luogo con ebrei e musulmani. Non si tratta di rinnegare o annacquare la propria identità, ma di trovare veramente i modi di stare in mezzo agli altri, di condividere. Ritorna l’eco di Paolo. Annunciare il Vangelo non è questione di forza o di dominio, ma di salvezza.

Ecco perché nell’anima di tutti deve risuonare la domanda di Gesù a Pietro: «Mi ami tu?». Di questo si tratta, non di altro. L’arcivescovo si è presentato.

![]()

2

Percorsi pastorali

Ecco, io sono con voi

tutti i giorni fino

alla fine del mondo.

Matteo 28,20

Il percorso pastorale diocesano proposto dall’arcivescovo alla Chiesa ambrosiana per il triennio 2003-2006 si intitola Mi sarete testimoni. Il volto missionario della Chiesa di Milano. Quello per il triennio successivo, 2006-2009, ha invece per titolo L’amore di Dio in mezzo a noi. Attenzione alle parole: “testimonianza”, “missione”, “amore”, “stare in mezzo”. Parlare di “percorso” vuol dire evocare la necessità di un cammino, e quello che la Chiesa indica è da compiere insieme, ognuno secondo le proprie responsabilità e la propria condizione, ma con un obiettivo comune. “Testimonianza” e “missione”, parole chiave, prendono significato dall’amore di Dio, quell’amore che il cristiano al tempo stesso riceve e dona.

I due percorsi triennali si articolano a loro volta in programmi annuali. Per quanto riguarda il primo triennio il filo conduttore è il cuore stesso del mistero cristiano, il sacrificio eucaristico, mentre al centro dei vari segmenti che compongono il secondo triennio l’arcivescovo mette la famiglia, chiamata ad ascoltare la Parola di Dio, a comunicare la propria fede e a diventare “anima del mondo”.

Chi segue un percorso, spiega il cardinale, si inserisce in una storia già iniziata e se ne rende a sua volta protagonista facendo tesoro di quel che è stato. Non siamo noi a inventare. La Chiesa da duemila anni indica un tracciato e se pensiamo, magari in virtù dei mezzi di cui disponiamo oggi, di costruire totalmente ex novo, significa che il nostro senso di appartenenza è molto scarso. Il cardinale definisce il percorso “pastorale” perché è attento in via prioritaria alla vita e alla presenza della Chiesa nella sua dimensione operativa, e “diocesano” perché riguarda l’intero popolo, non solo alcuni specialisti e non solo pochi eletti.

Il ruolo dell’arcivescovo è certamente quello del maestro, che guida ed esercita la sua autorità, ma è anche quello del discepolo, perché il vescovo, come tutti, è chiamato a rispondere a ciò che il Signore chiede e perché dal rapporto con il popolo nasce un’azione educativa a più dimensioni, all’interno della quale lo stesso pastore impara dal gregge.

La diagnosi del cardinale sul tempo presente affetto da secolarizzazione, scristianizzazione, indifferenza religiosa, neopaganesimo non deve far dimenticare che tante comunità ecclesiali sono vive e vivaci.

In particolare la trasmissione della fede alle nuove generazioni, annota il cardinale all’inizio del primo percorso pastorale, «oggi si scontra con molte difficoltà pesanti e inedite rispetto al passato» (Dalla “confessio fidei” alla “traditio fidei”, per un volto missionario più credibile e incisivo della nostra Chiesa di Milano, inaugurazione dell’anno pastorale 2003-2004, duomo di Milano, 8 settembre 2003). I canali tradizionali, all’interno della famiglia, della scuola e della stessa comunità cristiana, sono diventati più fragili o sono del tutto spariti, ma è proprio da qui che occorre ripartire, perché qui c’è «un’immediata e forte provocazione per la responsabilità missionaria».

In un «contesto spesso impermeabile al Vangelo, a esso estraneo o persino contrario», la trasmissione della fede diventa impresa difficile e faticosa. Le nuove linee culturali e sociali rendono la fede «quasi incomprensibile» per la mentalità dominante e nel linguaggio comune. Di fronte a un’umanità che tende a perdere il senso della storia per vivere appiattita sul solo presente, che non accetta l’idea di un’unica via di salvezza e mette sullo stesso piano ogni esperienza religiosa, un’umanità che coglie esclusivamente gli aspetti naturali e materiali dell’esistenza minimizzando o negando quelli spirituali e trascendenti, quale possibilità di proporre la sua fede resta al cristiano?

La domanda ha un peso che può schiacciare, «ma è questo, e non un altro, il tempo concreto nel quale siamo chiamati a vivere», tempo difficile ma insieme ricco di opportunità e favorevole all’impegno missionario, perché chiede «maggior amore e maggiore responsabilità», sempre «nel segno di una grande fiducia che non può venir meno».

Evangelizzare e trasmettere la fede: questo resta il compito, oggi come ieri e sempre. Compito rispetto al quale non bisogna nascondere che «il primo problema pastorale riguarda la concretezza storica secondo cui la Chiesa vive e si costruisce», vale a dire quella «comunità parrocchiale» che è chiamata a respingere ogni forma di «sterile parrocchialismo» per vivere e agire «unita alle altre comunità» e all’intera diocesi, nell’impegno a valorizzare i carismi e le risorse tanto delle singole persone quanto delle varie realtà aggregative.

Ama la parrocchia altrui come la tua, appunto. Senza questo passaggio, che dà respiro all’azione, non ci si può avviare verso quella nuova coscienza missionaria che oggi il cristiano deve darsi, ovunque egli si trovi a operare, perché l’intera realtà è terra di missione nella quale il credente è chiamato a rendere ragione di ogni aspetto della propria fede.

Il volto missionario della Chiesa sgorga dal suo centro, l’eucaristia, e dunque è lì che bisogna dirigere lo sguardo. La domenica sia vissuta nella sua novità cristiana di giorno del Signore, e alla celebrazione eucaristica sia assicurata un’alta qualità.

Al cardinale non sembra scontato riaffermare questi aspetti fondamentali, così come ritiene di dover sottolineare che i sacramenti non possono essere celebrati e vissuti come staccati e isolati dal contesto missionario, quasi come un servizio che la Chiesa deve erogare al singolo. Anche l’amministrazione dei sacramenti trova il suo senso più compiuto all’interno del comune impegno di evangelizzazione del mondo.

Quella dell’arcivescovo non è una chiamata alle armi. Non è tempo di crociate. I cristiani sono sollecitati alla consapevolezza di essere anima del mondo, e la missione non può essere svolta se ogni credente, là dove si trova, non cura la qualità umana del vivere e dei rapporti fra le persone. A ben vedere è proprio questo il primo e più importante ambito missionario. Il cristiano sia riconoscibile per la sua qualità umana, non come un distintivo da sfoggiare ma come dono per tutti.

In concreto, nella situazione attuale, promuovere la qualità umana vuol dire mettere sempre al primo posto la dignità della vita, contro ogni discriminazione vecchia e nuova, difendere la libertà personale, contro tutte le imposizioni palesi od occulte, e lavorare per l’acquisizione non di un bene individuale e privato, ma del bene comune.

Gli operai nella vigna del Signore sono tanti e tutti (qui è il Concilio Vaticano II che parla) devono collaborare perché di tutti c’è bisogno. Laici, consacrati, ministri ordinati, famiglie, operatori pastorali: ognuno ha un posto nella Chiesa. Tutti assumano lo stile missionario come proprio abito spirituale, culturale e mentale. Questo implica due esigenze: quella di una formazione permanente e, prima ancora, quella di una costante conversione interiore, per sbarazzarci di ogni propensione al protagonismo e all’individualismo. L’operaio avverta di essere strumento nella gioia e nella pace.

Oggetto di discussioni e approfondimenti in molte parrocchie e comunità ecclesiali, i percorsi pastorali indicati dall’arcivescovo sono pur sempre documenti. Tocca a ogni credente trasformarli in vita vissuta, e questa esigenza traspare soprattutto nel percorso per il triennio 2006-2009, tutto imperniato sulla famiglia nella sua concretezza.

Da teologo moralista qual è, il cardinale ha scritto molto sulla famiglia, ma adesso si avverte nelle sue parole una sollecitudine pastorale nuova. Nella prima tappa del percorso, relativa all’anno 2006-2007, che ha per titolo Famiglia ascolta la parola di Dio, l’arcivescovo scrive: l’obiettivo qualificante è che “le nostre comunità diventino sempre più capaci di accogliere e ascoltare secondo la misura del cuore di Cristo”. Impegno primario di tutti sia “assicurare alle nostre comunità e realtà ecclesiali il volto fraterno e amicale dell’accoglienza e dell’ascolto”. Nello specifico, “si deve avere una particolare cura nel favorire linguaggi semplici e comprensibili, perché nessuno si senta escluso” e “nelle proposte pastorali si tengano presenti le d...