![]()

CAPITOLO 1

Un tempio più bello e onorabile

Il diciannove agosto del 1418 a Firenze, dove da più di un secolo era in costruzione la nuova, magnifica cattedrale di Santa Maria del Fiore, fu bandito un concorso:

Chiunque desideri progettare un modello per la volta della cupola principale della cattedrale – per l’armatura, impalcatura o altro, o qualsiasi strumento di sollevamento pertinente alla costruzione e al perfezionamento di detta cupola o volta – della cui costruzione è responsabile l’Opera del Duomo, potrà farlo entro la fine del mese di settembre. Al progettista prescelto sarà versata la somma di 200 fiorini d’oro.

Duecento fiorini rappresentavano una bella somma, più di quanto un artigiano esperto avrebbe potuto guadagnare in due anni di lavoro, e naturalmente il concorso catturò l’attenzione di carpentieri, franchi muratori, ebanisti di tutta la Toscana. Avevano a disposizione sei settimane per eseguire i loro modelli, schizzare i progetti, o semplicemente suggerire proposte sulla costruzione. Le proposte dovevano risolvere una serie di problemi, come la costruzione di una struttura provvisoria in legno capace di sostenere l’opera muraria e il trasporto, a un’altezza considerevole, dei pesanti blocchi di marmo e arenaria. L’Opera del Duomo – l’insieme di amministratori, artisti e artigiani responsabili della costruzione della cattedrale – assicurava i vari concorrenti che i loro sforzi avrebbero ricevuto un caloroso e generoso riscontro.

In quel cantiere in crescita disordinata nel cuore di Firenze operavano già centinaia di altri artigiani: carrettieri, muratori, cordai, perfino cuochi e uomini addetti alla vendita del vino durante le pause dei lavoratori. Nella piazza intorno alla cattedrale si vedevano uomini trasportare sacchi di sabbia e calcina o arrampicarsi sulle impalcature di legno e sulle pedane di vimini che, sovrastando i tetti delle case vicine, apparivano come un enorme e malmesso nido d’uccello. Non lontano, una fucina diffondeva nuvole di nero fumo nel cielo e, dall’alba al crepuscolo, l’aria risuonava dei colpi di martello dei fabbri e del frastuono provocato dai carri trainati dai buoi e dagli ordini urlati.

dp n="11" folio="11" ? La Firenze dei primi del Quattrocento manteneva ancora un aspetto rurale. All’interno delle sue mura era facile trovare campi di grano, orti e vigneti, mentre greggi di pecore percorrevano belanti le strade che conducevano al mercato vicino al Battistero di San Giovanni. Ma la città contava anche una popolazione di 50.000 abitanti e la nuova cattedrale doveva rifletterne l’immagine di importante e potente centro mercantile. Firenze era diventata uno dei centri più prosperi d’Europa; gran parte del suo benessere proveniva dall’industria della lana, avviata dai monaci dell’ordine degli Umiliati subito dopo il loro arrivo in città nel 1239. Balle di lana inglese – la più pregiata del mondo – venivano portate qui dai monasteri del Costwold per essere lavate in Arno e quindi cardate, filate, tessute su telai di legno e tinte con magnifici colori: il vermiglione, prodotto dal cinabro proveniente dalle rive del Mar Rosso, oppure il giallo vivace ricavato dai fiori di zafferano raccolti nei prati intorno alla città di San Gimignano. Il tessuto che veniva così ottenuto era tra i più raffinati e ricercati d’Europa e, naturalmente, il più caro.

Durante tutto il Trecento, il forte sviluppo economico aveva incoraggiato a Firenze una crescita edilizia di portata mai vista in Italia dai tempi dell’antica Roma. Cave di pietra arenaria dai toni marrone dorato furono aperte all’interno delle mura cittadine; la sabbia dell’Arno, dragata e filtrata dalle varie inondazioni, venne usata per la preparazione della malta, e la ghiaia, raccolta nel suo letto, servi per le opere murarie di decine di nuovi edifici in costruzione un po’ ovunque nella città: chiese, monasteri, palazzi signorili e strutture monumentali come la nuova cinta muraria. Ci vollero più di cinquant’anni per terminare, nel 1340, queste fortificazioni alte più di sei metri e lunghe circa otto chilometri. Fu costruito anche l’imponente edificio comunale di Palazzo Vecchio, completato con una torre campanaria alta più di novanta metri. Altrettanto monumentale era il campanile della cattedrale, alto circa ottantacinque metri e ricco di bassorilievi e intarsi di marmo policromo. Progettato da Giotto, fu terminato nel 1359, dopo oltre vent’anni di lavori.

Eppure, ciò che nel 1418 doveva essere di gran lunga il progetto fiorentino più grandioso, non era ancora stato completato. In sostituzione dell’antica chiesa di Santa Reparata, ormai in rovina, la nuova cattedrale di Santa Maria del Fiore era stata concepita per essere una delle più grandi della cristianità. Furono requisiti interi boschi per permettere il sufficiente approvvigionamento di legname, mentre enormi lastre di marmo viaggiarono sull’Arno trasportate da chiatte. Sin dall’inizio la sua costruzione era stata dettata dall’orgoglio cittadino più che dalla fede religiosa: il Comune di Firenze aveva stabilito che la cattedrale sarebbe stata costruita con la più grande magnificenza. Una volta terminata, doveva essere il tempio più bello e onorabile di qualsiasi altro in tutta la Toscana. Ma i costruttori si trovarono a dover affrontare grossi ostacoli, e più ci si avvicinava alla conclusione dei lavori, più l’obiettivo diventava complicato e difficile da raggiungere.

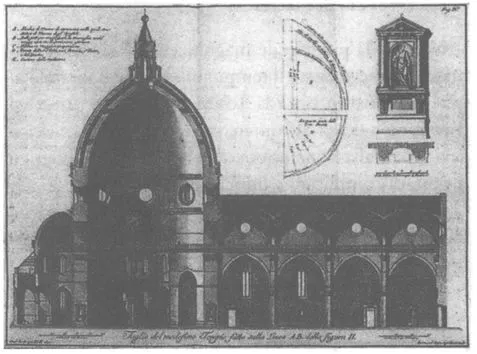

dp n="13" folio="13" ? 1. Spaccato di Santa Maria del Fiore di Giovanni Battista Nelli.

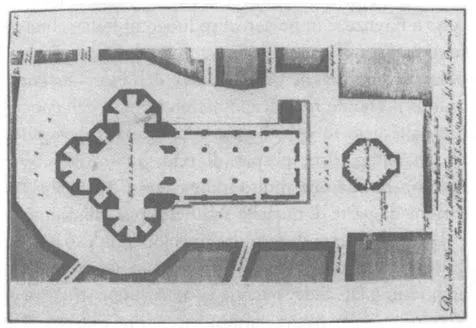

2. Pianta della piazza di Santa Maria del Fiore di Bernardo Sansone Sgrilli.

Il proseguimento dell’opera era in teoria abbastanza chiaro. Per gli ultimi cinquant’anni la navata laterale sud della cattedrale in costruzione aveva ospitato un modello in scala di circa nove metri, riproducente l’aspetto che la chiesa avrebbe dovuto avere una volta terminata. Il problema riguardava l’enorme cupola che, se eseguita come da progetto, sarebbe stata la più alta e la più larga volta mai innalzata. E per cinquant’anni nessuno a Firenze, e in nessun altro luogo in Italia, ebbe la minima idea di come realizzare una tale opera. La cupola incompiuta di Santa Maria del Fiore divenne quindi il grande rompicapo architettonico dell’epoca. Sin dall’inizio fu considerata un’impresa impossibile; gli stessi progettisti, incapaci di immaginarne il compimento, confidarono molto in una provvidenziale risoluzione da parte di qualche architetto più illuminato.

La prima pietra della nuova cattedrale fu posata nel 1296, su progetto di Arnolfo di Cambio, il capomastro architetto a cui si deve anche la costruzione di Palazzo Vecchio e della nuova, imponente cinta muraria. La morte di Arnolfo, poco dopo l’inizio dei lavori, non ne bloccò il proseguimento e nei successivi decenni un intero quartiere di Firenze fu raso al suolo per far posto al nuovo edificio. Le due antiche chiese di Santa Reparata e di San Michele Visdomini furono demolite, e gli abitanti di quell’area furono obbligati ad abbandonare le loro case. Ma non furono solo i vivi a doversi fare da parte: per permettere l’apertura di una piazza di fronte alla chiesa, vennero esumate le secolari ossa dei fiorentini defunti e sepolti intorno al Battistero di San Giovanni, distante solo qualche metro dal lato occidentale del cantiere. Nel 1339 una delle strade, corso degli Adamari (oggi via dei Calzaiuoli) fu abbassata di livello per dare a chi provenisse da sud una visione ancora più imponente dell’altezza della cattedrale.

Alla crescita costante di Santa Maria del Fiore non corrispose però quella di Firenze. Nell’autunno del 1347 la flotta genovese sbarcò sulle coste italiane, insieme all’abituale carico di spezie indiane, anche il ratto asiatico, portatore della peste nera. Circa i quattro quinti della popolazione fiorentina morì nel giro di dodici mesi, spopolando a tal punto la città da rendere necessario il ricorso all’importazione di schiavi tartari e circassi per sostituire la mano d’opera scomparsa. Fino a tutto il 1355, quindi, della cattedrale esistevano unicamente la facciata e i muri della navata. L’interno, quasi si trattasse di un’antica rovina, era esposto agli agenti atmosferici e le fondamenta del lato orientale incompiuto lo rimasero talmente a lungo, che una delle strade che le costeggia fu chiamata Lungo di Fondamenti. Il decennio seguente vide la ripresa dei lavori: nel 1366 la navata fu ricoperta da una volta e si passò a pianificare il lato orientale, che includeva anche la cupola.

È indubbio che Arnolfo di Cambio abbia previsto una cupola per la sua chiesa, ma ad oggi non esiste nessuna testimonianza del suo progetto originale: nel XIV secolo, segnale infausto, il modello della cattedrale crolla sotto il proprio peso e viene quindi demolito. Gli scavi condotti negli anni Settanta riportarono alla luce una struttura di fondamenta progettata per sostenere una cupola larga sessantadue braccia, circa trentasei metri (un braccio fiorentino corrisponde a circa cinquantotto centimetri).1 Con un tale diametro, se costruita, la cupola di Santa Maria del Fiore avrebbe superato di circa quattro metri la larghezza della volta di una delle chiese più spettacolari del mondo, Santa Sofia, edificata novecento anni prima a Costantinopoli dall’imperatore Giustiniano.

La soprintendenza alla fondazione e alla costruzione della cattedrale era di competenza, dal 1330, della corporazione commerciale più potente e ricca di Firenze, l’Arte della Lana, amministratrice dell’Opera del Duomo. Principalmente mercanti di lana, nessuno tra i massimi esponenti dell’Opera s’intendeva di architettura. Per questo decisero di ricorrere a qualcuno che fosse competente in materia, un esperto architetto o capomastro, capace di progettare la cattedrale, creare dei modelli e di gestire la forza lavoro necessaria alla costruzione dell’edificio. Nel 1366, a uno stadio cruciale del progetto, era capomastro di Santa Maria del Fiore un certo Giovanni di Lapo Ghini. Su richiesta dell’Opera, Giovanni iniziò a costruire un modello per la cupola della cattedrale. Ma i responsabili ordinarono l’esecuzione di un secondo modello a un gruppo di artisti e franchi muratori guidati da un altro capomastro, Neri di Fioravanti.2 Il destino di Santa Maria del Fiore stava per cambiare radicalmente.

La competizione tra architetti non è cosa nuova; già nell’antichità era costume tra i committenti bandire concorsi per l’appalto di progetti. L’esecuzione di un modello era il mezzo con il quale gli architetti potevano convincere i committenti delle loro capacità di progettazione. Costruiti in legno, pietra, terracotta e anche in cera o argilla, questi modelli permettevano di visualizzare più facilmente le dimensioni e le decorazioni rispetto a un progetto su pergamena. Spesso erano estremamente curati nei dettagli e di grandi dimensioni, tanto da permettere al committente di entrare per ispezionarne l’interno: il modello per San Petronio di Bologna, per esempio, eseguito nel 1390 in terracotta e gesso, misura circa 18 metri, le dimensioni di una casa!

dp n="18" folio="18" ? Il modello progettato da Giovanni di Lapo Ghini non si discostò molto dagli schemi tradizionali: una tipica struttura gotica con muri non spessi, alte finestre e, a sorreggere la cupola dall’esterno, delle contrafforti del tipo utilizzato in Francia nel secolo precedente. Le contrafforti furono l’elemento strutturale caratteristico dell’architettura d’oltralpe che, sostenendo il peso dell’opera muraria in determinati punti strategici, permetteva l’innalzamento delle mura ad altezze spettacolari e l’apertura di molteplici finestre per inondare l’interno di luce celestiale, la massima aspirazione di tutti gli architetti gotici.

Neri di Fioravanti e la sua squadra criticarono i sostegni esterni proposti da Giovanni di Lapo Ghini e suggerirono un diverso approccio strutturale per la cupola. In Italia l’uso dell’arco rampante, considerato dai più un espediente brutto e goffo, era abbastanza raro.3 La posizione critica del Fioravanti rispetto all’architettura gotica non era probabilmente imputabile solo a un rifiuto di ordine estetico o progettuale, ma anche a ragioni politiche, in quanto simbolo degli storici nemici di Firenze: Germania, Francia e Milano. In seguito, uno dei temi più popolari tra gli scrittori del Rinascimento italiano diventerà la disseminazione per l’Europa di edifici rozzi e sproporzionati da parte dei barbari tedeschi, i Goti.

Ma rifiutando l’idea dell’arco rampante, come si pensava di risolvere il problema del sostegno alla cupola? Neri di Fioravanti, primo capomastro di Firenze, godeva di una vasta esperienza nella copertura a volta, una delle operazioni architettoniche più complicate e pericolose. A lui si devono la progettazione e costruzione dei diciotto metri di superficie a volta della grande sala del Bargello e degli archi del nuovo Ponte Vecchio, ricostruito dopo l’alluvione del 1333.

Tuttavia il suo progetto per la cupola di Santa Maria del Fiore era di gran lunga più ambizioso e originale: egli credeva che si potesse evitare il potenziale crollo dovuto al peso, non per mezzo di contrafforti esterne, ma grazie all’utilizzo di una serie di catene di pietra o di legno incorporate nella struttura che, girando intorno alla circonferenza, avrebbero sostenuto la cupola nei punti di possibile rottura, così come il cerchio di ferro tiene unite le assi di una botte. Tutte le tensioni sarebbero state quindi assorbite dalla struttura stessa senza ricorrere a supporti esterni per scaricarle verso il basso. Inoltre, a differenza delle contrafforti, questi anelli, inglobati nella struttura, sarebbero risultati invisibili. E per il successivo mezzo secolo, proprio questa visione di un’imponente cupola innalzata verso il cielo senza nessun tipo di supporto visibile, avrebbe alimentato i sogni e le frustrazioni di coloro che, in un modo o nell’altro, furono coinvolti in quel progetto. Il dibattito tra gli esponenti dell’Opera del Duomo, su quale dei due modelli scegliere, fu controverso. Inizialmente Neri e la sua squadra sembravano aver vinto l’appalto, ma Giovanni ebbe la meglio nell’inculcare dei dubbi sulla stabilità del loro progetto. I suoi dubbi rispecchiavano una paura comune a molti architetti del Medio Evo. Ai giorni nostri, chiunque commissioni un lavoro a un ingegnere, dà per scontato che il prodotto realizzato durerà nel tempo, anche se sottoposto a sollecitazioni naturali come terremoti e uragani. Ma nel Medio Evo e nel periodo rinascimentale, prima quindi del grande sviluppo delle scienze sulla statica, tutto questo non era garantito, anzi non era infrequente assistere al crollo improvviso di costruzioni appena completate, o addirittura in fase di edificazione. Le torri campanarie di Pisa e Bologna iniziarono a pendere già durante i lavori, a causa di un fenomeno di subsidenza del sottosuolo, mentre le volte delle cattedrali di Beauvais e Troyes crollarono poco tempo dopo il loro innalzamento. La superstizione attribuiva questi incidenti a fenomeni soprannaturali, ma agli occhi dei più esperti i veri responsabili erano gli architetti e i costruttori, colpevoli di errori di valutazione nel progettare le fondamenta.

Alla fine le preoccupazioni di Giovanni convinsero i responsabili a conservare e adottare il modello di Neri di Fioravanti, ampliando però le dimensioni dei pilastri di sostegno della cupola. Ma ingrandire i pilastri equivaleva, molto probabilmente, ad aumentare i problemi. Le loro dimensioni incidevano direttamente su quelle della tribuna ottagonale, del cui perimetro erano la forma. Lo scavo per la realizzazione delle fondamenta di un ottagono lungo 62 braccia erano già state iniziate: bisognava interrompere il lavoro e rifare tutto? Ancora più problematica era l’estensione del diametro della tribuna, che non poteva essere incrementato senza un corrispettivo ampliamento della campata della cupola. Era mai possibile costruire una cupola con una campata superiore a 62 braccia di larghezza senza l’ausilio di un qualsiasi supporto visibile?

Questi interrogativi furono al centro del dibattito tenuto nell’agosto del 1367, durante il quale gli esponenti dell’Opera del Duomo optarono per la realizzazione di una cupola di 10 braccia più larga di quella prevista nel progetto precedente. Tre mesi più tardi, in ragione della democrazia fiorentina, e probabilmente in ragione del desiderio di sollevarsi da una così grande responsabilità, il progetto venne proposto ai cittadini di Firenze e sottoposto a referendum.

La decisione di adottare il progetto di Neri di Fioravanti rappresentò un grande atto di fiducia. Mai nessuna cupola di quelle dimensioni era stata costruita sin dall’antichità, e il suo diametro di oltre 44 metri avrebbe addirittura superato quello del Pantheon a Roma, la cui cupola era considerata, da più di mille anni, come la più grande mai costruita. E la cupola di Santa Maria del Fiore, una volta realizzata, non sarebbe stata solo la volta più larga del mondo: sarebbe stata anche la più alta. Le pareti della cattedrale erano già alte 43 metri, al di sopra delle quali sarebbe stato edificato il tamburo sul quale appoggiare la cupola, che avrebbe innalzato l’altezza dell’edificio di circa 9 metri. Lo scopo del tamburo era in effetti di elevare la cupola, servendo da piedistallo per innalzarla al di sopra della città.4 La curvatura della cupola sarebbe quindi dovuta iniziare all’incredibile altezza di circa 52 metri, più in alto di qualsiasi volta gotica costruita in Francia durante il XIII secolo. Infatti, la più alta volta gotica, nella cattedrale di Saint-Pierre a Beauvais, inizia la sua curvatura sotto i 39 metri, raggiungendo un’altezza massima di 48 metri circa, 4 metri buoni al di sotto del punto dove la curvatura della cupola di Santa Maria del Fiore avrebbe dovuto iniziare. E il coro di Beauvais si estendeva di soli 15 metri circa rispetto ai 44 metri proposti per la cupola di Firenze. Il crollo delle volte principali del coro di Saint-Pierre, avvenuto nel 1284 dopo poco più di un decennio dall’ultimazione dell’opera, non deve aver contribuito a tranquillizzare le menti degli scettici, soprattutto sapendo che gli architetti di Beauvais avevano fatto largo uso di centine di ferro e archi rampanti, espedienti così fortemente criticati e rifiutati dalla commissione di artisti e maestri muratori.

dp n="23" folio="23" ? Contro ogni manifestazione di diffidenza, il modello di Neri di Fioravanti riprodusse quello che sarebbe stato l’aspetto, a lavori ultimati, della cupola di Santa Maria del Fiore. Curiosamente questo modello contemplava l’esistenza non di una, ma di due cupole, una all’interno dell’altra. Una struttura architettonica di questo tipo era piuttosto rara, anche se non unica, in Europa occidentale.5 Sviluppata in Persia durante il periodo medievale, era diventata ben presto un’espressione caratteristica dell’architettura islamica nella costruzione di moschee e...