eBook - ePub

Faraday - La rivoluzione dell'elettromagnetismo

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Faraday - La rivoluzione dell'elettromagnetismo

Informazioni su questo libro

In un'epoca in cui la scienza era ancora un'attività da aristocratici, Michael Faraday, figlio di un fabbro, studia le scienze da autodidatta e inizia a condurre i primi esperimenti nel retrobottega della legatoria dove lavora per mantenersi. La dedizione e la grande precisione cominciano a dare risultati, all'inizio soprattutto nel campo della chimica. Da lì in poi verranno l'apprendistato e la consuetudine coi maggiori scienziati dell'epoca, le ricerche su elettricità e magnetismo e la definitiva consacrazione come uno dei più grandi sperimentatori di tutti i tempi. La sua più importante scoperta, quella dell'induzione elettromagnetica, rivoluzionerà il mondo aprendo nuove strade alla ricerca scientifica e trovando, nel giro di qualche anno, una miriade di applicazioni pratiche, al punto che ancora oggi è alla base del funzionamento di moltissimi degli apparecchi elettrici che utilizziamo.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

Sì, puoi accedere a Faraday - La rivoluzione dell'elettromagnetismo di Michela Cavinato, AA.VV.,AA.VV., Michela Cavinato in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze fisiche e Didattica generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

Scienze fisicheCategoria

Didattica generaleL’IMPORTANZA DI FARADAY

Michael Faraday svolse una vastissima ed eclettica attività sperimentale, sempre accompagnata da brillanti intuizioni teoriche, senza alcun formalismo matematico, dimostrando una capacità di lavoro fuori dal comune. Amava definirsi «filosofo della natura» e fu, indiscutibilmente, uno dei più grandi scienziati sperimentali di tutti i tempi.

I fisici – per le scoperte di Faraday nel campo della fisica di base – e gli ingegneri – per le enormi ricadute tecnologiche di quelle scoperte – considerano Faraday fondamentalmente un fisico. Ma Faraday fu anche un grande chimico, basti pensare alle leggi che regolano i fenomeni elettrolitici e ai suoi primi lavori che furono proprio nel campo della chimica.

Senza sminuire l’importanza dei contributi scientifici di Faraday nell’ambito della chimica, sia analitica sia organica, senza dubbio la scoperta più spettacolare e per la quale lo scienziato inglese è diventato famoso, avvenne nel campo della fisica e in particolare dell’elettromagnetismo.

Il 29 agosto 1831, Faraday descrisse con dovizia di particolari (questo era il suo stile), nel suo diario di laboratorio Faraday’s Diary, la scoperta dell’induzione elettromagnetica, una scoperta enormemente importante per il futuro della scienza e della tecnologia.

Che cos’è l’induzione elettromagnetica e perché è importante? Senza dubbio è un fenomeno “cercato”. E proprio perché “cercato”, è necessario fare un passo indietro per capire le vicende che hanno portato a eseguire gli esperimenti appropriati a individuarlo.

Alla fine del XVIII secolo, era stata accumulata un’ingente quantità di dati sperimentali sull’elettricità e sul magnetismo. Gli esperimenti sull’elettricità di Benjamin Franklin, scienziato e uomo di stato americano, erano ampiamente conosciuti; Charles Augustin de Coulomb, fisico e ingegnere francese, tra il 1785 e il 1791 aveva pubblicato i famosi lavori sull’interazione fra cariche elettriche e fra poli magnetici (senza trovare alcun legame fra le due interazioni); Luigi Galvani, fisico e fisiologo bolognese, nel 1792 pubblicò un ben noto opuscolo che descriveva gli esperimenti con le rane e parlava di elettricità animale; nella primavera del 1800, Alessandro Volta, ingegnere e fisico comasco, annunciò l’invenzione del primo generatore statico di corrente continua: la pila elettrochimica.

Agli inizi del 1800, molti scienziati pensavano dovesse esserci un legame fra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici; molte indagini sperimentali, fino ad allora senza esito positivo, erano volte alla ricerca di possibili correlazioni. La situazione si sbloccò a fine luglio 1820, quando Hans Christian Ørsted – fisico, chimico e filosofo danese, all’epoca professore di filosofia naturale all’Università di Copenhagen – osservò l’interazione fra un filo conduttore percorso da corrente elettrica e un ago magnetico libero di ruotare intorno al suo asse verticale di simmetria (una bussola). Se a circuito aperto (cioè quando non passava corrente) l’ago era allineato, per esempio, lungo la stessa direzione del filo, chiudendo il circuito e facendo così passare la corrente, l’ago magnetico cambiava la propria direzione ponendosi perpendicolarmente al filo. Se l’ago veniva mosso intorno al filo, si poneva sempre tangente alle circonferenze concentriche al filo e poste su piani a esso ortogonali.

Ørsted scoprì così gli effetti magnetici delle correnti elettriche; apparve cioè evidente che non solo un magnete naturale, ma anche una corrente elettrica produceva effetti magnetici nello spazio circostante.

Faraday, acceso sostenitore della simmetria della natura e dell’unità delle forze naturali, riteneva che se una corrente elettrica poteva produrre un effetto magnetico, allora un magnete “doveva” poter produrre una corrente elettrica.

Non era l’unico fisico a pensarla così e, dopo vari esperimenti falliti, fu il primo a osservare una chiara evidenza di produzione di una corrente elettrica a seguito di effetti magnetici.

L’induzione elettromagnetica è tutt’altro che un fenomeno facile da mettere in luce: si realizza solo in una situazione dinamica, quando c’è moto relativo fra un magnete e un circuito elettrico o quando gli effetti magnetici variano nel tempo.

Nel suo diario di laboratorio, Faraday descrisse meticolosamente i dispositivi utilizzati.

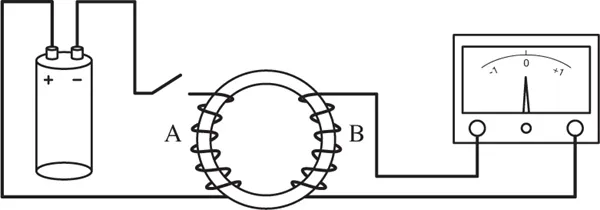

Nel primo esperimento usò un anello di ferro dolce (il cosiddetto “anello di Faraday”) con diametro esterno pari a 6 pollici (15,24 cm) e spessore 7/8 di pollice (2,22 cm).

Da una parte dell’anello arrotolò a elica un filo conduttore di rame (bobina A in figura) le cui estremità erano collegate a una batteria. Dall’altra parte arrotolò a elica un filo conduttore di rame (bobina B) le cui estremità erano collegate a un galvanometro a zero centrale (un galvanometro è un misuratore molto sensibile d’intensità di corrente. Quello del tipo “a zero centrale” è dotato di un ago indicatore sovrapposto a una scala graduata dove lo zero è al centro; se nello strumento non passa corrente, l’ago indica lo zero, se passa corrente l’ago si sposta da una parte o dall’altra dello zero, a seconda del verso della corrente). Con terminologia moderna, possiamo chiamare circuito “primario” o “inducente” quello contenente la bobina A e circuito “secondario” o “indotto” quello contenente la bobina B.

Faraday osservò che, all’atto del collegamento della batteria, l’ago del galvanometro si spostava in una certa direzione (indicando passaggio di corrente “indotta” nel circuito senza generatore!), ma l’effetto non era permanente perché «l’ago presto tornava a riposo nella sua posizione naturale». Togliendo la batteria, l’ago veniva nuovamente deflesso, ma nella direzione opposta e rapidamente ritornava sullo zero.

La corrente indotta si manifestava quindi solo alla chiusura e all’apertura del circuito primario (principio sul quale si basa il funzionamento di un trasformatore elettrico).

Il Nostro realizzò inoltre che la presenza dell’anello di ferro non era necessaria, ma serviva a rendere l’effetto più marcato.

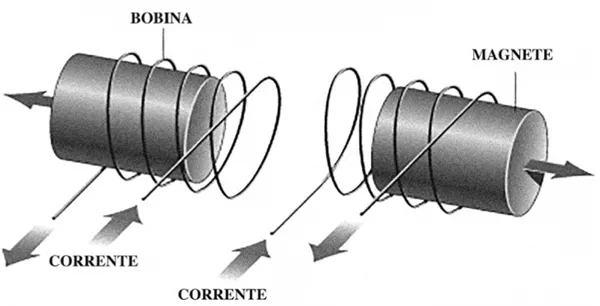

Nel secondo esperimento Faraday utilizzò una bobina collegata a un galvanometro a zero centrale e un magnete.

Non vi erano batterie nel dispositivo! In assenza di moto relativo fra magnete e bobina, il galvanometro non registrava passaggio di corrente. Tenendo fissa la bobina e muovendo il magnete (che in questo caso agiva da corpo inducente), il galvanometro registrava passaggio di corrente “indotta” nella bobina.

La corrente fluiva in un verso durante l’avvicinamento e l’inserimento del magnete nella bobina e in verso opposto durante l’estrazione e l’allontanamento. Lo stesso fenomeno avveniva tenendo fisso il magnete e muovendo la bobina o muovendo entrambi. Venne anche osservato che l’intensità della corrente indotta aumentava all’aumentare della velocità del moto relativo.

Faraday ben presto realizzò che la corrente indotta non dipendeva dalla semplice esistenza di una corrente inducente (come nel primo esperimento) o di un magnete (come nel secondo esperimento), ma si manifestava solo a seguito di una variazione nel tempo degli effetti magnetici prodotti sul circuito secondario dalla corrente inducente o dal magnete.

L’interpretazione faradiana del fenomeno dell’induzione elettromagnetica portò all’introduzione dei concetti di linee di forza magnetica e di stato elettrotonico (quello stato in cui si trova lo spazio quando è attraversato dalle linee di forza).

La scoperta dell’induzione elettromagnetica generò rapidamente un radicale cambiamento del rapporto fra ricerca di base e ricerca applicata ed ebbe importanti ricadute tecnologiche, dalla dinamo, al motore elettrico, al trasformatore, ai moderni fornelli a induzione e così via.

LE OPERE SCIENTIFICHE

Michael Faraday non ebbe la possibilità di frequentare molto la scuola, la sua istruzione fu estremamente limitata e dovette iniziare a lavorare molto presto. Fu un chiaro e autentico esempio di autodidatta.

Come apprendista rilegatore presso George Riebau, un rifugiato francese che gestiva una libreria in Blandford Street a Londra, ebbe l’opportunità, nelle ore libere dopo il lavoro, di leggere testi scientifici e di ripetere, nel retrobottega, gli esperimenti di cui aveva letto. Fu assunto da Riebau a tredici anni e lavorò con lui per otto anni.

Quali sono state le letture che hanno maggiormente ispirato la sua produzione scientifica? In una lettera – datata 2 settembre 1858 – scritta all’amico Auguste Arthur de la Rive, fisico e uomo politico svizzero, Faraday affermò di essere stato particolarmente colpito da due libri, quelli che riteneva i «germogli» della sua filosofia. Il primo è un volume dell’Encyclopaedia Britannica, scritto da James Tytler – farmacista scozzese, curatore della seconda edizione dell’enciclopedia – dal quale imparò le prime nozioni di elettricità, argomento molto di moda in quegli anni. Il secondo è Conversations on Chemistry, Intended More Especially for the Female Sex (Conversazioni sulla chimica, rivolte più specificamente alle donne, 1806) che fornì a Faraday le prime basi di chimica. Questo libro “per ragazze” fu scritto da Jane Marcet, autrice svizzera di libri di scienza divulgativi, che possiamo considerare il primo divulgatore scientifico di sesso femminile, in un’epoca in cui l’istruzione per le donne non era ritenuta importante.

Anche un altro libro, The Improvement of the Mind (Il miglioramento della mente), fu particolarmente formativo per Faraday. Esso forniva una serie di suggerimenti per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze: la necessità di osservare, leggere, conversare, studiare, meditare, andare a lezione. L’autore è Isaac Watts, teologo britannico, anche compositore e poeta, prolifico e popolare scrittore di inni.

Il giovane Faraday di libri ne lesse molti, con grande entusiasmo e in modo forse un po’ indiscriminato, ma sempre mostrando un grande interesse per le evidenze sperimentali, per i fatti, e sempre verificando ogni dato acquisito. Nel 1809, iniziò a tenere il suo primo diario, Philosophical Miscellany (Miscellanea filosofica) nel quale riportava osservazioni sui libri letti e annotava in modo molto preciso i resoconti degli esperimenti eseguiti personalmente, sempre il giorno stesso in cui venivano effettuati (abitudine lodevolissima, che lo accompagnò per tutta la vita).

È difficile riuscire a mettere in ordine cronologico gli argomenti studiati da Faraday, le sue intuizioni e le sue scoperte, non solo per l’ampiezza della produzione faradiana, ma anche perché lo studio di un determinato problema spesso durava anni e con applicazione non continua. I lavori di chimica si intrecciano con quelli di fisica, alcune ricerche coprono entrambe le discipline. Metteremo in risalto l’importanza del lavoro scientifico di Faraday seguendo la sua maturazione scientifica nel campo della chimica e, separatamente, in quello della fisica, tenendo comunque ben presente che, all’epoca, il confine fra le due discipline non era ancora ben definito.

Le numerose memorie di Faraday apparvero sulle riviste scientifiche più prestigiose dell’epoca e furono poi, dallo stesso autore, raccolte (quasi tutte) in quattro imponenti volumi. Tre volumi, pubblicati rispettivamente nel 1839, 1844 e l’ultimo nel 1855, costituiscono le famosissime Experimental Researches in Electricity (Ricerche sperimentali sull’elettricità). Il quarto volume, dal titolo Experimental Researches in Chemistry and Physics (Ricerche sperimentali in chimica e fisica), fu pubblicato nell’ottobre del 1859.

GLI STUDI E LE SCOPERTE IN CHIMICA

Il primo esperimento originale di Faraday (o comunque il primo di cui siamo a conoscenza) fu descritto in una lettera datata 12 luglio 1812 e indirizzata all’amico d’infanzia Benjamin Abbott, un suo coetaneo, anch’egli studioso e appassionato di scienza. Faraday lavorava ancora da George Riebau e quindi sperimentava nel suo retrobottega. Dopo aver costruito una pila, del tipo di quella di Volta, fece passare la corrente elettrica in una soluzione di solfato di magnesio, ottenendone la decomposizione. Nella lettera descriveva entusiasticamente all’amico che la prova della riuscita decomposizione stava nel fatto che, in circa due ore, la soluzione da chiara era diventata torbida e il magnesio era sospeso su di essa. La lettera può essere trovata nel primo dei sei volumi della raccolta The Correspondence of Michael Faraday, circa quattromilanovecento lettere scritte o ricevute da Faraday dal 1811 alla sua morte.

La bottega di Riebau cominciava a essere troppo angusta per il giovane Faraday che, affascinato da Sir Humphry Davy, famoso chimico inglese all’epoca direttore del laboratorio della Royal Institution of Great Britain [organizzazione di educazione scientifica e ricerca, fondata nel 1799 dai maggiori scienziati britannici del tempo, tra cui Henry Cavendish – ndr], sognava di poter sperimentare sotto la sua guida.

Il sogno si realizzò nel marzo del 1813, quando venne assunto come assistente di Davy. Ma la sua prolifica carriera scientifica decollò al ritorno a Londra, nella primavera del 1815, dopo un lungo viaggio al seguito di Davy nei più importanti centri culturali europei (in Francia, Svizzera, Belgio, Germania e Italia), dove incontrò gli scienziati più famosi dell’epoca. A Parigi conobbe André-Marie Ampère, Joseph Louis Gay-Lussac, François Jean Dominique Arago, Alexander von Humboldt, Georges Cuvier, Benjamin Thomson Rumford (il conte di Rumford); fu a Genova, Firenze, Napoli e a Milano venne in contatto con Alessandro Volta; a Ginevra divenne amico di Gustave de la Rive e di suo figlio Auguste Arthur. Il viaggio gli permise di migliorare moltissimo la sua istruzione come “filosofo sperimentale” e di imparare il francese e l’italiano.

Per alcuni anni dopo il ritorno dal continente, Faraday si occupò di chimica, sempre come assistente di Davy. Il suo primo lavoro, dal titolo Analysis of Native Caustic Lime (Analisi della calce caustica naturale) apparve nel 1816 su The Quarterly Journal of Science, un periodico scientifico britannico pubblicato dalla Royal Institution.

A questo iniziale contributo alla scienza, nel quale veniva analizzato un campione di calce caustica naturale proveniente dalla Toscana, Faraday era particolarmente affezionato. Lo considerava l’inizio delle sue «comunicazioni» con il pubblico e, infatti, gli servì come trampolino di lancio per acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie capacità scientifiche.

Nello stesso anno, Faraday aiutò Davy nella costruzione della cosiddetta “lampada di Davy”, una lampada di sicurezza per i minatori. All’inizio del XIX secolo, a seguito di numerosi incidenti, molte miniere di carbone in Inghilterra furono chiuse. Questa lampada, che funzionava a olio vegetale, era dotata di una retina metallica che serviva a contenere la fiamma impedendole quindi il contatto con il grisou (miscela gassosa altamente esplosiva, costituita prevalentemente da metano), evitando così pericolose esplosioni. Faraday era all’epoca solo un volenteroso e preciso assistente e il lavoro passò alle stampe con Davy come unico autore.

Nei quattro anni successivi Faraday pubblicò all’incirca quaranta articoli e parecchie note.

Dal 1818, per alcuni anni, portò avanti uno studio sulla composizione e preparazione delle leghe d’acciaio. Pioniere della ricerca sugli acciai speciali, collaborò con James Stodart, medico ed esperto costruttore di strumenti chirurgici. Cercarono insieme di ottenere un miglioramento degli acciai, fabbricandone di meno ossidabili. Con questi particolari materiali costruirono anche dei rasoi (fatti di acciaio inossidabile al platino), alcuni dei quali esistono ancora e sono di qualità superiore rispetto a quelli allora in commercio, perché capaci di mantenere un’affilatura migliore. Il lavoro Experiments on the Alloys of Steel, made with a View of its Improvement (Esperimenti sulle leghe d’acciaio, fatti in vista di un miglioramento) fu pubblicato, nel 1820, su The Quarterly Journal of Science.

In questo periodo, Faraday fu particolarmente interessato anche allo studio del cloro e pubblicò un lavoro On two new Compounds of Chlorine and Carbon, and on a new Compound of Iodine, Carbon, and Hydrogen (Su due nuovi compost...

Indice dei contenuti

- Collana

- Frontespizio

- Copyright

- Indice

- Il linguaggio del laboratorio

- PANORAMA

- FOCUS di Michela Cavinato

- APPROFONDIMENTI

- Piano dell’opera