![]()

Le donne? Parlez-vous français?

C’era stata la figlia dell’ortolano cui Freddy Roberts aveva spiegato i concetti di spazio e desiderio

George Smith e la vedova irlandese

George Smith e la figlia del domatore di leoni

La cameriera d’albergo che aveva disegnato il profilo delle sue labbra su una mela, poi l’aveva messa davanti alla porta di Steve Casey

La cameriera francese dagli occhi che svoltavano gli angoli

La sguattera scozzese che aveva fatto trovare a Frank Glasgow una lettera d’amore a forma di cuore nascosta nel tuorlo dell’uovo

La vedova irlandese

La vedova del Dorset

La proposta di matrimonio che arrivò per posta: «Sono alta un metro e sessanta e peso quaranta chili… »

E il signor Dixon che insisteva perché rispondessero a tutte le lettere

La povera vedova di Glasgow a cui Bob Deans, quando passammo col cappello, aveva dato venticinque sterline per permetterle di comprarsi una lavapanni, cosí si sarebbe guadagnata da vivere facendo il bucato

Il modo in cui le donne ci prendevano da parte e ci sussurravano all’orecchio: – Lei è il numero tre? – se pensavano che uno di noi fosse George Smith e come, dopo esserci guardati intorno per assicurarci che George non ci fosse, immancabilmente rispondevamo: – Sí, sono io. Per servirla!

Le mogli dei dirigenti che si muovevano come navi appena salpate, un fruscio di gonne, la mano protesa

La ragazza francese che cacciò la lingua in bocca a George Gillett

Le attricette sfacciate che incontravamo dopo gli spettacoli e che ci si sedevano in grembo sussurrando cose imbarazzanti

Il signor Dixon che chiudeva un occhio

Jimmy Duncan che strizzava il suo

Gli incontri furtivi, di notte

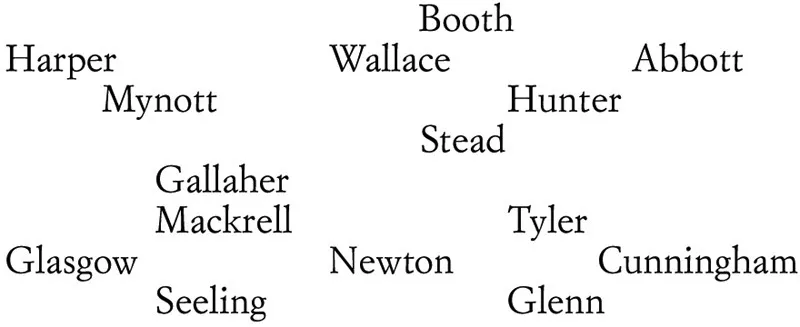

Il sentiero isolato che porta all’albergo attraverso il parco; e, a distanza, i ragazzi che indugiavano sui gradini dell’albergo: Massa coi giornali, Mona con la bombetta, Jimmy con la papalina che si piega per accendersi la pipa, Cunningham, in maglia nera da marinaio con il colletto a coste, soffia sulle manone per riscaldarsi, Freddy Roberts con un piede sul gradino, le mani in tasca. Sembravano tutti muoversi all’unisono, come un gregge legato a un solido puntello che conosce e vuole solo se stesso come compagnia.

Le cose che le donne scrissero in seguito, o che confidarono ai giornali: «Se si trattava di mettere in campo complimenti erano un disastro. In una sala affollata si addossavano alle pareti e cercavano le vie d’uscita… Bevevano troppo in fretta. Una volta gli ho detto: “Non te lo porta via nessuno, il bicchiere,” e quello ha guardato prima me, poi il bicchiere che aveva in mano. È come le dicevo: “seduzione lenta”».

L’inverno appiattiva i campi accanto ai muri grigi delle case coloniche.

Parigi spuntò fuori da quella scena: il tempo di alzare e abbassare lo sguardo e comparve una città intera.

Parigi era presa in una morsa di gelo.

Fuori dalla Gare du Nord, pestavamo per terra per spezzare il ghiaccio e guardavamo i vetturini che cercavano di rimettere in piedi i cavalli caduti.

Drizzavamo gli orecchi al suono dei nomi che sentivamo: Anand, Suzette, Catérine.

Anche i cavalli sembravano piú graziosi dei nostri.

Decidemmo che Parigi ci piaceva.

Ci piaceva perché non era il Galles e nemmeno l’Inghilterra.

Ci incantava il modo in cui le donne per strada baciavano gli uomini su entrambe le guance.

Pensammo che ci saremmo abituati con piacere.

Non c’erano le bande.

Nessun dirigente.

Nessun poliziotto a cavallo.

Nessuna folla stupita.

C’erano le solite battute e battutine su lumache e rane; discussioni accese su cosa avremmo mangiato e cosa avremmo invece rifiutato sdegnosamente, e cosí via. Corbett, di solito moderato nelle espressioni, proprio davanti alla Gare du Nord fece il gesto plateale di spazzar via la tovaglia e di buttare il tovagliolo per terra, disgustato.

Ma quella sera a cena ci ritrovammo a fare strani annunci; Cunningham, per esempio, dondolò una fetta di pomodoro sulla punta della forchetta e dichiarò: – Questo sí che è un pomodoro –. Capivamo bene ciò che intendeva; Corbett, Glasgow, Newton, annuivano, la bocca troppo piena di tonno e olio e cipolle tritate per poter parlare.

Il signor Dixon ci offrí il cognac, e poi nella hall dell’hotel Saint Pétersbourg fumammo la pipa e ci assopimmo. Al nostro risveglio, qualche ora dopo, lo vedemmo incombere su di noi, accigliato e con l’orologio in mano. Poi alzò lo sguardo e il suo viso si aprí in un ampio sorriso indulgente: – Ragazzi, – disse. – Benvenuti nel 1906.

Il primo dell’anno facemmo colazione a letto, chiacchierammo in uno strampalato franco-anglo-maori e usammo tutti i nostri «merci» e «beaucoup» per rimediare una tazza di tè visto che nessuno di noi beveva «café».

A mezzogiorno ci trascinammo fuori dal letto, ci facemmo la barba, preparammo la borsa con le scarpette e poi via in automobile fino al Parco dei Principi. L’automobile! Fu la seconda volta che arrivammo al campo con l’automobile.

Faceva un gran freddo ma una folla di dodicimila persone si presentò con le sciarpe bianche e gli ombrelli neri. Fu data una maglia a tutti quelli in grado di giocare:

I prima linea francesi avevano la barba e gli sghignazzi irrefrenabili dei nostri piloni giunsero fino all’estremo e alle ali.

Il campo era ghiaioso e con pochissima erba.

Bunny Abbott aprí le marcature. Poi fu la volta dei francesi. Bravo! Bravo! Eravamo contenti per loro. Sí. Cessieux si tuffò oltre la linea di meta per la Francia e dodicimila ombrelli si alzarono in aria. «Le brave! Cessieux, Cessieux! Un essai, un essai!» I giocatori francesi fecero le capriole e si abbracciarono. Noi facevamo gran sorrisi da lucertola. Dave Gallaher mise in giro la voce di far segnare ancora i francesi.

Gli avanti francesi si facevano strada nella nostra difesa, mentre i nostri trequarti vagavano fuori posizione o alzavano lo sguardo verso il cielo parigino per permettere a Jerome di farsi strada. «Si fermò appena prima della linea di fondo e guardò indietro per assicurarsi che l’arbitro non avesse fischiato, poi si tuffò in meta». Ancora una volta ci fu un lancio di ombrelli per gli spalti. Mentre aspettava la trasformazione Dave disse: – Adesso può bastare, – e ci predisponemmo a collezionare sei mete di fila.

I francesi ci piacevano

eravamo sorpresi di scoprire quanto ci piacessero

avevamo il sospetto che non fosse neanche giusto

La cena dopo gara «offert dans les salons du Restaurant Champeaux»:

Consommé aux Quenelles-Bisque à Ecrivisses

®

Suprêmes de Barbue à la Dieppoise

®

Aloyau à la Nivernaise

®

Faisans sur Croustades

Parfait de Foie Gras Truffé

®

Salade

®

Haricots Verts à la Maître d’Hôtel

®

Corbeilles de Fruits

®

Vins

Chablis – Médoc

Château Margaux 1896

Café. Liqueurs

E dopo, a passeggio per Montmartre

ad ascoltare le nostre voci aliene

che scandagliavano il nostro mistero.

A Parigi: che soddisfazione per noi dirlo!

A Parigi visitammo i monumenti:

facemmo gli scemi lungo gli Champs Elysées

improvvisammo una mischia davanti all’Arc de Triomphe

gironzolammo per le sale di Versailles

esplorammo il Grand Trianon, il palazzo

che Luigi XIV fece costruire per la sua amante.

Ci meravigliammo che una tresca privata

si fosse materializzata

in un monumento del genere.

Qui, alle Tuileries, vedevi gli alberi crescere

al massimo delle loro possibilità.

Vedevi le guglie

e capivi che il luogo dove volavano i pensieri

era lo stesso da cui si acchiappavano le idee.

A Parigi, facevamo scorrere lo sguardo su un panorama da favola.

A Parigi, le nuvole si muovevano calme

come debuttanti

ben consapevoli, ci sembrava, di dove si trovavano

come del resto lo eravamo noi.

A Parí (ci piaceva dire cosí: Parí) vedemmo le nostre idee elevate ad arte. In Inghilterra eravamo celebri perché non facevamo mai due volte lo stesso movimento nella stessa partita. Ebbene, a Parí vedemmo la stessa idea magnificamente espressa nelle vetrate della Sainte Chapelle dove non esistono due pannelli simili.

A Parigi, facemmo itinerari diversi.

Le terze linee seguirono O’Sullivan

per immergersi nell’atmosfera

di Place de la Concorde

dove tante teste di aristocratici erano rotolate via.

Un tizio delle isole Cook, studioso di latino e antichità

scortò Billy Stead a vedere la «donna verde» di Matisse

e la Venere di Milo

nel pomeriggio Billy si sedette alla scrivania di Emile Zola

a immaginarsi l’Egeo pieno di velieri

col ponte zeppo di statue: Zeus, Ermes, Apollo legato a un albero, Diana che suona l’arpa sulla prua di una goletta illirica.

Storia. Era una bella sensazione farsi strada nella storia passata.

George Smith e Eric Harper si misero in posa per una foto accanto alla statua di un generale di Napoleone.

Carabina, Massa, Bunny Abbott, Eric Harper e Jimmy Hunter furono portati in giro in carrozza e riportarono una storia orrenda di speranze distrutte. Mentre li guidava lungo la Senna, il fiaccheraio fermò la vettura davanti a un edificio dall’aspetto scialbo. Dice Jimmy che si sarebbero aspettati qualche altra opera d’arte. In realtà, dopo poco, entrano in una stanza con una decina di persone sedute sulle sedie. Fa un freddo pazzesco, e Massa sta già cercando la porta per tornare in strada. C’è un po’ di tensione nell’aria, il tipico silenzio di una sala d’aspetto. Nessuno apre bocca. Bunny dice «Bonjour» a uno di quei francesi, ma quello fa finta di nulla. È allora che Jimmy nota un rivolo d’acqua che scende sul petto di quelli seduti. Poi si accorge che sono tutti legati alle sedie. E Massa è il primo a esclamare: – Sono morti!

Il vetturino che li ha portati alla morgue di Parigi non sembra per nulla stupito. Tiene le mani rispettosamente lungo i fianchi. I suoi occhi castani esprimono compassione per una donna in camicia da notte. Porta una giacca da portiere d’albergo e una sola pantofola. Il piede sembra solido, come di porcellana, e gli occhi hanno l’aspetto sfaccettato delle vetrate di chiesa. Il direttore della morgue, un uomo dagli abiti immacolati, bastone e papillon, uscí dall’ombra per appoggiare una mano sulla spalla della donna: – Ma petite chère –. E scuotendo la testa emise un suono di disapprovazione.

Sulla sedia accanto a lei c’era un tizio con i baffi spioventi e tristi borse sotto agli occhi. Bunny pensò che avesse l’aria depressa, come se tra...