![]()

Parigi, febbraio 2012

Il mio amato zio è in un letto d’ospedale, in una stanza lugubre come tutte le stanze d’ospedale del mondo, è prostrato, è stanco e io vedo la mia infanzia allontanarsi lentamente un po’ di più insieme a quest’uomo. Mio fratello è nella camera. Il letto vicino non è occupato. Mia zia, la moglie dello zio, è scesa a bere un caffè, a fare una pausa, a piangere da sola. E io tengo la mano a mio zio. E lui mi prende a testimone, e prende a testimone mio fratello, di ciò che è stata la nostra vita prima della Rivoluzione. Mio fratello non può ricordarsene, io ero l’unica bambina a conoscere la realtà delle nostre vite borghesi, spensierate, ottimiste. Mio fratello non ha conosciuto che questa famiglia smembrata, invidiosa, esausta. Esiliata. E il mio amato zio mi stringe la mano e si raddrizza, ritrova il suo sguardo vivo, cupo, combattivo. «Ci ha preso tutto. Ci ha distrutto.» Lo so, mio caro zio, lo so. Torna a coricarsi e ripete, senza guardarmi, ma io so a chi pensa, io so che sta per ripetere quel nome che ha piantato un coltello nella schiena della nostra cultura: «Khomeini ci ha preso tutto». Mio fratello mi guarda, colto da quel panico che gli è proprio sin dall’infanzia. Lui non sa. Tutto questo gli sembra fuori luogo, eccessivo. A me vengono le lacrime agli occhi. Non ho ancora finito con Khomeini. Mi vendicherò! In quel preciso istante, la porta si apre ed entra un altro paziente. È tunisino. È giovane. Sua madre porta il velo. Vedo mio zio vacillare. Alza gli occhi al cielo. È davvero nella merda. Mia zia sceglie questo momento per tornare. Ha le occhiaie che tendono al violetto, i pantaloni che le ballano e non mettono in risalto la sua statura, ha la schiena curva. Ma alla vista del velo, è tutto l’Iran della sua giovinezza libera e del suo posto nella società di Teheran a salirle lungo la colonna vertebrale. Ha ritrovato la vita in un velo. La donna con il velo è adorabile, commovente. Io ho il cuore più tenero – avevo solo otto anni al tempo dell’esilio e avevo risolto un certo numero di problemi con il mio culo – e le rivolgo la parola. Mio zio e mia zia fanno blocco. Sono ostili. E la sorridente madre tunisina con il velo mi domanda in tono quasi confidenziale: «Siete turchi?». «No, iraniani.» «Bismillah, ma siete musulmani?» Grande imbarazzo. Ho voglia di risponderle di sì. Perché tra qualche ora dovrà lasciare la stanza d’ospedale dove suo figlio aspetta di essere operato e sarà più tranquilla se saprà che mio zio condivide la sua fede. Un dubbio. Uno sguardo verso mia zia e mio zio morente. Un’occhiata a mio fratello, che comprende l’ironia della situazione. «Non siamo più praticanti da diverse generazioni.» «Ma siete musulmani?» «Sì.» Non ce ne libereremo mai. Iraniano non significa più niente. Musulmano. Punto e basta. «È suo nonno?» «Sì.» Ed è come se fosse veramente mio nonno. E quando le chiedo di suo figlio e mi appresto ad aggiungere che tutto andrà bene, che è giovane, che ha una vita davanti a lui eccetera, la litania del malessere tipica delle stanze d’ospedale, lei mi sorride: «È tutto è nelle mani di Dio! Inshallah!». Al che, ho voglia di colpirla. Voglio che dimentichi Dio e pianga per suo figlio. E sono invidiosa, perché questa certezza non mi sorreggerà mai nei momenti tragici. Sono invidiosa e questa invidia mi fa paura: una certezza simile non può che imporsi agli altri. Dietro il suo sorriso, c’è un mondo in cui la sua certezza è legge. Nel suo sorriso, c’è Khomeini.

Qualche giorno più tardi, mio zio morente lasciava l’ospedale sulle sue gambe, quasi completamente guarito. Più di un anno dopo, è ancora tra noi a coprire d’improperi Khomeini. Mesi dopo, resto convinta che senza quella deliziosa tunisina con il velo il mio amato zio non avrebbe mai superato l’inverno.

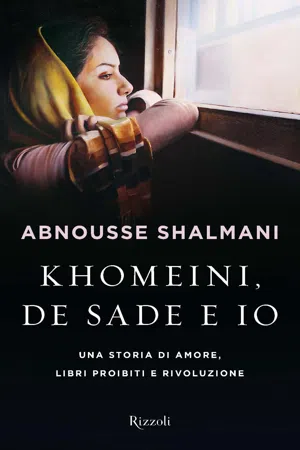

È perché mio zio era sull’orlo del baratro che ho iniziato a scrivere Khomeini, de Sade e io. Senza il mio amato zio, non avrei mai avuto il coraggio o l’audacia o il desiderio o il bisogno di scrivere. Senza quella madre tunisina e il suo velo, avrei continuato a scrivere soggetti storici di cui non importava a nessuno. È perché mi sono ritrovata di fronte alla realtà della morte, dell’oblio, di fronte allo sguardo che mi ha visto nascere, crescere, mostrare il culo, attaccare donne nude sulle pareti della mia camera, provocare, innamorarmi, liberarmi, cadere, rialzarmi, ricominciare, che all’improvviso ho sentito l’esigenza di scrivere, scrivere in fretta, scrivere per iscrivere lo sguardo del mio amato zio nella Storia. E poi, glielo dovevo. Gli dovevo una martellata in testa a Khomeini. Perché sapesse che non avevo scordato niente.

Finché ci saranno dei lettori, finché ci sarà la voglia, per quanto minima, di alzare la testa al di là di se stessi, esisteranno uomini di genio capaci di rovesciare il tiranno. Finché ci sarà la parola. È ciò che la letteratura in particolare, e l’arte in generale, fanno per noi: aprire le saracinesche della mente, spingerci al confronto con altre sensazioni, altre voci, altri infiniti.

Nonostante tutti gli attacchi, nonostante i passi indietro e il loro accanimento nel voler imprigionare le donne in un’essenza femminile che è solo una fantasia, nata dal timore di essere privati di una virilità illusoria, i barbuti perderanno. Ci sono troppi desideri, troppi orizzonti, troppe frontiere, troppe guerre, troppe bambine che vogliono imparare a leggere, troppe donne che soffocano, troppi libri. E c’è de Sade. Esisterà sempre la possibilità di un futuro tra le parole di de Sade, ci sarà sempre un libro dimenticato in una biblioteca, un libro ritrovato in una discarica, un romanzo perso lungo una strada. I barbuti di ogni specie possono continuare a imprigionare la parola, a proibire la carne, a rinchiudere il sapere, ma basterà un grido, un «no», un briciolo di coraggio: basterà puntargli contro un dito ridendo e non ci saranno già più. Le mie certezze e le mie lacrime, le mie provocazioni e le mie puttane, le mie parole e l’opera di de Sade non saranno vane. Verranno riprese da altre ragazzine, da altre donne, e anche da uomini che rifiuteranno i barbuti e insorgeranno da uomini liberi per continuare la battaglia. Una battaglia che m’incoraggia ogni mattina ad alzarmi e a scrivere. Una battaglia che è cominciata con il mio culo nudo e che prosegue in seno alle mie amicizie e ai miei amori, nel quotidiano. Sempre. Non l’abbandonerò perché ho troppo passato, troppa memoria, troppa infanzia. Non l’abbandonerò perché non è ancora nato il barbuto che mi farà abbassare la testa, che mi farà tacere. Tacere significa arrendersi.

Quel che resterà della mia rabbia e della mia speranza è la parola. La parola e il culo. Quel che resterà delle mie certezze e delle mie provocazioni è il sorriso discreto di mio padre davanti alla libertà che ho sempre avuto e che lui ha sostenuto con tanto amore. Quel che resterà delle mie convinzioni è la fede nei Lumi, la fede nel passato che ha detronizzato i re e spodestato il clero. Nessun potere è tanto assoluto quanto quello degli uomini e delle donne che sanno che nessun uomo, nessuna donna è loro superiore di diritto. E il giorno in cui tutte le barbe saranno scomparse, in cui tutte le donne saranno degne di essere donne, la battaglia continuerà. Dovrà continuare per tenere i barbuti lontani, molto lontani dal potere, dovrà continuare perché non vi è nulla di più tenace delle barbe non tagliate e delle cornacchie baffute. Ci saranno sempre barbuti e cornacchie convinti quanto posso esserlo io, in agguato dietro sorrisi e pazienti – così pazienti… l’eternità è per loro –, che aspetteranno il minimo cedimento per tornare con divieti e prigioni come quelli della mia infanzia, per tornare ancora più sicuri di sé, ancora più forti.

Khomeini non morirà mai. Oggi lo so. Non soffro più per questo. Non è più così grave. Ho accettato la sua immortalità. Ma ciò che lui non sa è che sono immortale anch’io. Ci sarà sempre un’altra bambina che morirà dalla voglia di mostrare il suo culo nudo. Un’altra bambina che avrà la fortuna di avere un padre come il mio. Khomeini può tornare com...