- 256 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile su mobile)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Informazioni su questo libro

Come tanti ragazzi cresciuti nella periferia romana all'ombra del boom economico, Proietti pensava soprattutto alla musica e viveva nel mito del sogno americano. Per lui l'unico palco era quello dei night club, dove suonava e cantava insieme agli amici. Si era iscritto per gioco al Centro universitario teatrale, ma non poteva immaginare che quel "gioco" gli avrebbe cambiato la vita. Cinquant'anni di carriera artistica, tra teatro d'avanguardia e night club, cinema e televisione, raccontati da Proietti con tutta la forza di un'inimitabile ironia.

Domande frequenti

Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.

No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Perlego offre due piani: Essential e Complete

- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.

- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.

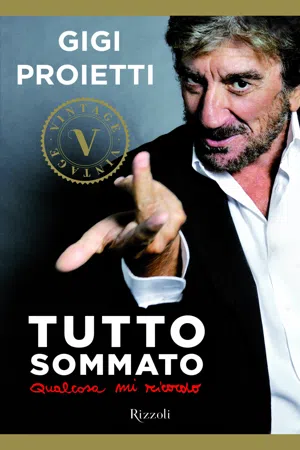

Sì, puoi accedere a Tutto sommato (VINTAGE) di Gigi Proietti in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Print ISBN

9788817077095eBook ISBN

97888586730961

In mezzo a una strada

«Sono un po’ stanco di me / sempre la stessa vitaccia / qualche volta mi cambio la faccia / ma la vita rimane com’è.» Sono le parole che cantavo anni fa nella sigla di Fregoli, uno sceneggiato che la Rai dedicò al più grande trasformista di tutti i tempi nel 1981. Leopoldo Fregoli era romano come me e, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, diventò una stella di fama internazionale. Quello che sconvolgeva di lui non era tanto la sua capacità di svestirsi e imparruccarsi alla velocità della luce, quanto la sua abilità di trasformarsi in un istante, abbinando a ogni costume una voce, una gestualità e un’intonazione diverse. Sapeva essere uomo, donna, ricco, povero, straniero, italiano, ed è stato tra i primi a reggere un intero spettacolo rimanendo da solo sul palco. Per fare questo, allenarsi e imparare un testo a macchinetta non basta.

Romano, trasformista, attore di one-man show: era inevitabile che la mia storia, prima o poi, incrociasse la sua.

L’occasione si presentò alla fine degli anni Settanta, quando la Rai mi scritturò per impersonarlo nello sceneggiato sulla sua vita. Le riprese, come capita sempre quando si gira un film in costume, furono abbastanza laboriose. Riportare in scena la velocità del Maestro e i suoi mille personaggi era una bella fatica, considerando che dovevo continuamente cambiare trucco e costumi.

Ricordo che un giorno dovevamo girare la scena del suo matrimonio nella chiesa di Sant’Eligio, a Roma. Mi accompagnarono sul set mentre in macchina continuavo a ripassare la parte.

Per evitare il traffico, la ressa e tutti quei rumori che nulla c’entrano con la Roma di fine Ottocento, le riprese le facevamo come al solito a orari da fornaio, per cui arrivai un po’ frastornato. Appena misi il piede fuori dall’auto fui trascinato di corsa al trucco, dove mi incipriarono per evitare che risultassi lucido sotto i riflettori.

Dopo avermi cancellato il naso sotto chili di cipria, mi spintonarono dai costumisti, che mi intabarrarono in una giacca di lana grossa, mi strozzarono con un enorme papillon bianco e mi strinsero i polsi della camicia con delle spille da balia. Un movimento sbagliato e la giacca sarebbe esplosa e il papillon schizzato via. Potete immaginare la tensione. Del resto, era il giorno del matrimonio di Fregoli, che pare si fosse svolto proprio in quella chiesa.

Approfittai di un momento di pausa per uscire dalla chiesa e fare due passi. Visto che mi trovavo da quelle parti, mi venne in mente di dare un’occhiata a un palazzo di cui parlava sempre mia madre, che per coincidenza era a pochi metri da un luogo che aveva segnato anche la vita di Fregoli. Il palazzo si trova in via di Sant’Eligio, una traversa di via Giulia, esattamente nel cuore di Roma. La casa in cui sono nato.

Mi piace sapere d’essere venuto al mondo lì, nel centro assoluto della città, anche se di quel periodo non ho alcun ricordo.

M’hanno detto, e tutto sommato ci credo, che, ahimè, sono nato il 2 novembre del 1940, da Romano Proietti e Giovanna Ceci, già benedetti cinque anni prima dall’arrivo di mia sorella Annamaria, una donna dolce, intelligente e solare come nessuna. La mia era una famiglia di cui non è semplice parlare, e non perché non ci volessimo bene – tutt’altro –, ma perché quando comincio a raccontare le storie di mia madre e mio padre ho sempre l’impressione che i fatti in sé non dicano mai abbastanza, oppure che spingano chi mi ascolta a concentrarsi su dettagli fuorvianti. Quando si ha a che fare con due persone come loro, chi scrive deve andarci piano con gli aggettivi ed evitare di spingere troppo sul pedale della nostalgia, mentre chi legge deve sforzarsi di cancellare e ricostruire da zero le proprie idee sul significato di parole impegnative come «sofferenza» e «povertà».

Tenete presente che stiamo parlando di due persone cresciute all’ombra di due guerre, in famiglie dell’Ottocento, nella provincia contadina di un’Italia che ancora non parlava una lingua sola, ma che era una giungla di dialetti, dove pochi chilometri erano una distanza abissale e dove il lavoro manuale – fatta eccezione per pochissimi ricchi – non era prerogativa dei più poveri: era semplicemente la regola.

Perché faccio questo preambolo? Semplice, perché non amo la commiserazione. Oggi si tende troppo spesso a pensare a quel passato come a un’epoca di miseria nera, di sofferenze indicibili. Però, quelli erano anche anni in cui si viveva di poco, quasi di niente, perciò parlare di quei tempi calcando la mano sulle scene strappalacrime vuol dire concentrarsi sul melodramma del particolare e perdere di vista l’insieme. Che cosa vuol dire «povertà» se tutti intorno a te mangiano lo stesso pane nero? Che cosa significa «sofferenza» se tutti quelli che conosci affrontano le tue stesse difficoltà? Certo, ai nostri occhi la vita quotidiana di un italiano medio dei primi del Novecento non può che sembrare un inferno. Vale anche per me, che sono figlio di due persone cresciute in quel mondo, ma questo non vuol dire che i miei genitori mi abbiano cresciuto facendomelo pesare. Né io né mia sorella Annamaria abbiamo mai dovuto sorbirci racconti epici di marce nella neve o di interminabili digiuni, eppure mia madre e mio padre avevano cominciato a lavorare che erano ancora piccoli, beccandosi la dose di fatica e sacrificio comune ai bambini della loro epoca.

Come molti giovani di quel periodo, i miei genitori lasciarono i loro paeselli per partire alla volta della capitale, la grande città nella quale tutti contavano di fare fortuna.

Emigrato a Roma da ragazzo, mio padre era riuscito a trovare un impiego da cameriere-portinaio-tuttofare per una famiglia nobile in un bel palazzo del centro. Veniva dal cuore dell’Umbria, Porchiano del Monte, e nella valigia, oltre allo stretto necessario, aveva infilato anche le sue abitudini. Da un giorno all’altro si era ritrovato cittadino, ma i nuovi «compaesani» non comprendevano certe sue stranezze, soprattutto per quanto riguardava il mangiare.

Da buon umbro amava mangiare la cacciagione e le parti «meno nobili». Per esempio del pollo, oltre al classico boccone del prete, gli piacevano la testa e le zampe, che si spennano, si mettono ad asciugare e si arrostiscono, oppure si usano per il sugo (ottimo). Il pollivendolo le buttava via, mio padre se le faceva regalare e le appendeva fuori ad asciugare. Chi passava per strada, vedendo tutta quella fila di zampe e capocce stese al sole, restava puntualmente sorpreso e impressionato.

«Ma quanto guadagnerà ’sto portiere pe’ magnasse tutti ’sti polli…».

Il resto del pollo ovviamente non c’era.

Quante volte gli ho sentito raccontare queste storie. Anche se non li ho vissuti personalmente, un po’ alla volta, a furia di sentirli e risentirli, gli aneddoti di mio padre nel tempo si sono mescolati con i miei. E così come riesco a vedere davanti ai miei occhi quella fila di teste e zampe di pollo, mi riesce anche facile immaginare Nerone, il gatto nero che mio padre teneva con sé in portineria. Quanto amava quel gatto! Doveva nasconderlo agli occhi della padrona che, forse anche per superstizione, lo detestava. Riuscì a farlo restare nel palazzo per un bel po’, ma un giorno la signora non ne poté più: forse le aveva ammazzato un canarino, le aveva guastato le ortensie o, più semplicemente, aveva paura che portasse jella. Fatto sta che mio padre fu costretto a liberarsene. Lo portò lontano, in campagna, e lo abbandonò. Immagino che quel giorno gli si sia spezzato il cuore.

Sei mesi dopo, però, Nerone ritrovò la strada di casa e tornò alla portineria. Era sciupato, spelacchiato, reduce da chissà quali battaglie. Saltò in braccio a mio padre, come aveva sempre fatto, solo che stavolta fece la pipì sul suo vestito della domenica. Un attimo dopo sgattaiolò via e non lo videro più. Adoro i gatti.

Mia madre Giovanna ha una storia molto simile a quella di mio padre. Anche lei arrivò a Roma molto giovane, lasciandosi alle spalle un paese e una realtà che oggi non potremmo capire. Era nata a San Clemente, tra le montagne vicino a Rieti. Era cresciuta in quelle terre spietate, pietrose, luoghi in cui si viveva di pastorizia e agricoltura, anche se coltivare era faticoso e ogni inverno arrivava la neve a distruggere i raccolti. Fabbriche, naturalmente, nemmeno a parlarne: tutto sembrava rimasto fermo a un tempo antichissimo e inaudito. Sembra assurdo pensare che oggi quel posto si raggiunge da Roma senza difficoltà, in neanche due ore di automobile. Eppure allora era un altro continente, un posto sognato, una terra che generava le memorie più struggenti nelle menti di chi l’aveva lasciata tanti anni prima. Erano soprattutto i più anziani a rimpiangerla. Anche se vivevano a Roma da tempo, o forse proprio per quello, cullavano il ricordo di quei posti brulli fino a trasfigurarli. Nella loro testa, quelle lande aspre diventavano dei paradisi e non vedevano l’ora che arrivasse l’estate per saltare su un torpedone e tornare a visitarli. Lo scopo principale di quei viaggi era fare il pieno di aria «bbona». E l’aria «bbona», si sa, sta solo al paese.

Li vedevi ammassarsi intorno alla corriera tutti eccitati, pronti a scoprire fuori dal finestrino le prime avvisaglie di campagna. Bastava che si lasciassero alle spalle gli ultimi scampoli di periferia romana che già cominciavano a risentirsi a casa e a respirare a pieni polmoni. Nel viaggio passavano per le Acque Albule ai Bagni di Tivoli e per un tratto di strada si sentiva il classico odore di zolfo e uova marce. Quel momento olfattivo permetteva a tutti gli anziani gitanti di liberarsi un po’. Uno dopo l’altro, si piegavano di lato a quarantacinque gradi, si sporgevano dal sedile anche se non c’era nessuna curva, e poi tornavano dritti sul posto con il sorriso sulle labbra. Stando in fondo al pullman si poteva notare questa strana coreografia perfettamente sincrona di busti che si chinavano per poi tornare magicamente su dopo un paio di secondi. La vacanza era cominciata.

Mia madre proveniva da una famiglia di pastori. Potrei dire di pecorari, ma pastore suona più nobile, sa di Arcadia. E in effetti mio nonno Antonio, oltre che pastore, era un valente poeta. Dove avesse imparato a leggere e scrivere è un mistero, ma quando passava per Roma con il gregge faceva un salto a piazza Fontanella Borghese, dove ancora oggi c’è il mercatino dei libri usati. Gli piacevano i grandi poeti, come Ludovico Ariosto e Torquato Tasso, per cui le sue poesie, metricamente impeccabili e scritte con una grafia elegante e ricca di svolazzi, erano epiche come quelle dei suoi modelli.

Lo vidi pochissime volte, ma un personaggio così non si può dimenticare. Lui e la nonna vennero a trovarci per qualche giorno, quando io ero già un ragazzetto. Ricordo la sorpresa quando li vidi arrivare. Lui aveva una stazza possente, stretta nel suo vestito buono, elegante e sdrucito, sul quale splendeva la catena dell’orologio infilato nel panciotto. In cima al suo corpaccione, svettava una capoccia incorniciata da un enorme paio di baffi a manubrio, sovrastati da due occhi azzurrissimi.

La nonna era intabarrata in un vestitone nero che la copriva dalla testa ai piedi, mentre al collo e alle orecchie le rosseggiavano dei coralli. Sembravano usciti da una foto d’epoca. Del resto, erano un uomo e una donna dell’Ottocento: anche noi dovevamo sembrare parecchio strani ai loro occhi. E la nostra casa era piena di cose che non avevano mai visto. Il nonno, per esempio, rimase stupefatto nel sentire alla radio quello che allora noi tutti chiamavamo l’«uccellino». Si trattava di un segnale audio molto simile a un cinguettio che scattava fra una trasmissione e l’altra, un suono che molti della mia generazione ricorderanno.

Quando il nonno lo ascoltò per la prima volta lo scambiò per un canarino vero e proprio ed esclamò: «Scicciso!». Ovvero: «Ammazzalo! Come canta bene!».

Era intelligente nonno Antonio, spiritosissimo. Una sera ci volle tutti intorno per raccontarci una sua storiella.

«C’era un uomo che ogni sera fumava un sigaro. Non appena finiva di fumare, gettava il mozzicone dalla finestra e si buttava sul letto. Tutte le sere, la stessa storia. Spegneva il sigaro, il mozzicone volava dalla finestra e lui si lanciava sul letto. Fino a quando una sera, chissà come mai, si sbagliò. Buttò il sigaro sul letto…»

«… e lui si gettò dalla finestra!» dicemmo tutti in coro.

Ci aveva fregato.

Aveva usato un vecchio espediente del teatro comico: coinvolgere tutti in un racconto dalla logica elementare per quanto strampalata e, lavorando bene sui tempi e sui ritmi di recitazione, costringere l’uditorio a concludere da sé la storia. È un espediente che uso spesso nei miei spettacoli.

Quella sera ebbi l’ulteriore dimostrazione che le origini di una persona non sono una condanna. Non importa quanto sono difficili le circostanze in cui nasci, il destino non è scritto e buona parte di quello che sarai nel futuro sei tu stesso a deciderlo. Di certo nonno Antonio doveva aver avuto un’infanzia dura e spartana, inconcepibile per me, eppure anni dopo era in visita a Roma, nella casa di sua figlia, con un libro comprato la mattina stessa sotto il braccio, circondato dall’affetto e dalle risate della sua famiglia. Posso solo immaginare il misto di orgoglio e paura che dovette coglierlo quando sua figlia, molti anni prima, gli disse che avrebbe lasciato San Clemente.

Arrivò a Roma per fare la domestica e fu proprio grazie a quel mestiere che conobbe mio padre. All’epoca Roma era piena di ragazzi e ragazze venuti dai luoghi più poveri d’Italia che prendevano servizio nelle case dei ricconi o della buona borghesia. Arrivavano in città senza conoscere quasi nessuno e finivano per fare gruppo con i colleghi. E così capitò anche ai miei genitori. Mio padre raccontava sempre ad Annamaria e me di come lui e mia madre si erano conosciuti. Un giorno un suo amico gli aveva chiesto di accompagnarlo a un appuntamento galante. Erano altri tempi, e non stava bene che una donna uscisse da sola con un uomo, quindi la ragazza si sarebbe presentata accompagnata da un’amica.

L’amico, allora, per distrarre il terzo incomodo ebbe la bella idea di crearne un quarto: mio padre. Lo prese da parte e gli fece: «Romano, esco con una, ma lei porta un’amica. Perché non vieni anche tu? Così pareggiamo».

Inutile dire che l’amica Giovanna in seguito divenne mia madre.

Così questi due ragazzi freschi di campagna si trovarono in breve a metter su famiglia nella grande città. Le abitudini però sono dure a morire e mio padre, preso dalla nostalgia del suo paese, decise di mettere in piedi un allevamento di piccioni. Sul tetto del palazzo in cui vivevano c’erano dei casotti in cui si andava a fare il bucato. Il più delle volte erano deserti e quindi mio padre decise di piazzare lì i suoi uccelli. Li faceva girare liberi e li aveva addestrati con delle canne a planare sul cortile e a uscire in picchiata dal portone del palazzo, per poi rientrare nel salotto dalla finestra della piccionaia che dava sulla strada.

In breve questo passatempo cominciò a occupargli ogni minuto libero e diventò una vera e propria ossessione. Il «vizio» dei piccioni è una cosa che ti fa uscire di testa, non ti fa pensare ad altro e, soprattutto, ti fa credere che la cosa non disturbi chi ti sta intorno. In realtà mia madre non ne poteva più di quegli uccellacci in giro per casa e non perdeva occasione per ricordarlo a mio padre, il quale era talmente preso dalla sua nuova passione che un giorno ebbe la pessima idea di dirle: «Voglio cominciare ad addestrare dei piccioni viaggiatori».

A quel punto mia madre si impose: «Basta! Se te piji pure quelli te mollo! E nun sto a scherza’!».

Per fortuna l’allarme piccioni rientrò e i miei genitori si riavvicinarono. Del resto mio padre era un uomo molto pacifico. Era impossibile tenergli il muso troppo a lungo.

Ho una sua fotografia che conservo con particolare affetto. Indossa un vestito molto elegante e stringe in mano un paio di guanti. Ha i capelli impomatati ed è sorridente, con dietro uno scalone e delle siepi, mentre tiene al guinzaglio un bel cane di razza, un setter. Peccato che, come ci disse in seguito, lo scalone e le siepi fossero dipinti su un fondale di tela, e che il vestito, i guanti e il guinzaglio fossero del fotografo. Il cane, poi, era di legno. Anche quello del fotografo. La posa teatrale, la scenografia, il costume e gli oggetti di scena… Quella fotografia restituisce tutta la fierezza di mio padre, il suo carattere. Nonostante fosse magro era considerato «un bell’uomo». In un’epoca di fame, un po’ di pancia era segno di benessere e quindi di bellezza. Se un signore era bello pienotto, tutti stavano lì a dirgli: «Guarda un po’ che figurino, bello grasso, come sta bene. In piena salute!». Se invece uno perdeva qualche chilo: «Oh! Ma che ciai? Te senti male?».

Avevo pochi mesi quando affrontai il mio primo trasloco. Era il 1941 e mio padre decise che vivere a Roma era diventato troppo pericoloso. C’era la guerra, gli aerei degli alleati passavano minacciosi e non c’era da mangiare. La città in quegli anni era un posto lugubre, disperato. In tanti preferivano ripiegare verso la campagna, nella speranza di allontanarsi dagli obiettivi dei bombardamenti e di riuscire a recuperare del cibo con più facilità. Mio padre era uno di questi, e decise che era più sicuro tornare al suo paese d’origine, Porchiano del Monte. Lì si trovava da mangiare. E così ci trasferimmo tutti dai nonni, nella loro piccola casetta.

Mio padre in quel periodo riprese a fare il suo lavoro d’un tempo, il boscaiolo. Lo stesso di suo padre. Chi lo faceva doveva passare almeno sei mesi l’anno alla macchia, lavorando senza sosta come un pazzo, dormendo all’aperto e mangiando nei tronchi scavati.

Per noi bambini di città un posto così verde e sperduto era affascinante e spaventoso. Dall’alto delle mura del paese si vedeva un bosco fitto e frondoso nel quale mio padre ci aveva categoricamente proibito di andare. Come nelle fiabe, ogni bosco ha il suo lupo cattivo, solo che a Porchiano del Monte i lupi erano veri e indossavano le uniformi naziste. In quella zona, infatti, c’era la base dalla quale passavano tutti i rifornimenti tedeschi per l’armata che stava a Cassino.

E spesso capitava che i tedeschi si spingessero in paese, tanto che gruppetti di giovani soldati biondi fraternizzarono coi pochi paesani rimasti. ...

Indice dei contenuti

- Tutto sommato

- Copyright

- Prologo

- 1. In mezzo a una strada

- 2. Lo squadrone del Tufello

- 3. Champagne e idrolitina

- 4. ’Sto fijo mio nun lo capisco

- 5. L’amore ai tempi dell’avanguardia

- 6. Il naso e tutto il resto

- 7. E mo che faccio?

- 8. Se permettete parliamo di Gassman

- 9. Un grosso rischio

- 10. Da Petrolini a Shakespeare

- 11. Mamma Rai e il maresciallo

- 12. Forza Roma

- 13. Il gorilla in ufficio

- Tutto sommato

- Ringraziamenti

- Indice