![]()

1

“…

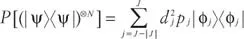

concerning the problem of demonstrating the Bell nonlocality under symmetric noncollective measurements of an ensemble of ,

the interesting part of this state can be written as:which is an incoherent mixture of different spin (j) states.”

Raramente alla prima lettura di un articolo scientifico afferrava qualcosa più del senso generale, talvolta neppure quello, ma ciò non toglieva nulla al piacere di scorrere con gli occhi la struttura ordinata delle pagine in doppia colonna di «Physical Review». Si soffermava a lungo sulle formule più concise e criptiche solo per ammirarne la sottile eleganza formale, prima ancora di capirne il significato, che si sarebbe svelato a poco a poco, con fatica, in un gioco di specchi tra rimandi ad altre pubblicazioni, “ovvi passaggi” che tali non erano mai e lunghi calcoli a matita sul margine del foglio. Qualcosa a metà tra l’enigmistica e una caccia al tesoro. Un singolo articolo gli richiedeva molte ore di concentrazione quasi totale, e spesso ci tornava sopra a distanza di mesi con l’impressione che qualcosa d’importante ancora gli sfuggisse.

Il professor Massimo Redi posò la matita e cercò i suoi occhiali sul sedile accanto, rimasto libero per tutto il volo. Era miope sin da ragazzo ma, sebbene non avesse ancora quarant’anni, stava precocemente diventando anche presbite e avrebbe già dovuto usare due paia di occhiali, uno per vedere da lontano e uno da vicino. L’idea però lo deprimeva. Se li sistemò sul naso spingendo con l’indice il ponticello tra le lenti, un gesto che faceva spesso, e alzò lo sguardo verso il finestrino. Era una splendida giornata di novembre, senza neppure una nuvola. L’aereo, un Airbus A 319 Meridiana con destinazione Palermo, sorvolava un placido Mediterraneo e in lontananza si intravedeva il profilo della costa italiana.

Ripose nella borsa le fotocopie dell’articolo e prese una cartellina su cui aveva scritto con calligrafia spigolosa: “Seminario sulle Emergenze Planetarie”. Erano gli appunti dell’intervento che avrebbe tenuto di lì a due giorni a Erice, nel Trapanese, dove era diretto.

Tornava sempre volentieri in quel borgo sospeso nel tempo che non faceva fatica a credere fondato, tremila anni prima, dal misterioso popolo degli Elimi. I millenni di storia sembravano averlo appena sfiorato. Massimo amava l’atmosfera rarefatta di quel paese arroccato su uno sperone e racchiuso nel perfetto triangolo equilatero del suo perimetro. Più di ogni altra cosa amava passeggiare per quei vicoli silenziosi immerso nei suoi pensieri. I paradossi scientifici, sui quali talvolta ragionava per settimane senza venirne a capo, a Erice gli apparivano in una luce diversa: come un nodo che improvvisamente si rivela solo un nastro ripiegato.

Ancora prima di laurearsi aveva sentito parlare della Fondazione “Ettore Majorana” di Erice creata dal professor Antonino Zichichi: un centro dove sin dagli anni Sessanta si tenevano le cosiddette “scuole”, brevi corsi full immersion di argomenti scientifici avanzati. Poi, giovane ricercatore fresco di laurea, aveva ottenuto una borsa di studio per frequentarne una. Qualche anno più tardi, fu invitato a quegli stessi corsi come docente.

Ma l’attività del Centro non si limitava alla formazione. La sua più importante finalità era sempre stata quella di incidere sui grandi problemi sollevati dalla scienza, le cosiddette “Emergenze Planetarie”, per le quali ogni anno venivano organizzati incontri a cui partecipavano, esclusivamente su invito, i più autorevoli scienziati di tutto il mondo.

Nel 1982, in uno dei momenti più critici della Guerra fredda, Paul Dirac, Pyotr Kapitza e Antonino Zichichi redassero il Manifesto di Erice, una dichiarazione di intenti per una comunità scientifica senza segreti e un mondo senza armi. Negli anni che seguirono Zichichi riuscì a farlo firmare a più di diecimila scienziati e a sottoporlo, tra gli altri, al presidente USA Ronald Reagan e al premier dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov. Qualche spirito caustico commentò che Erice era la strada di Zichichi verso il Nobel: poiché quello per la fisica tardava, il professore siciliano puntava al premio per la pace.

Chiarissimo prof. Massimo Redi,

il comitato scientifico della Fondazione “Ettore Majorana” in occasione del seminario straordinario sulle Emergenze Planetarie, il cui programma trova in allegato, ha il piacere di invitarLa a tenere una relazione sulla computazione quantistica e le sue prospettive a lungo termine nel campo dell’intelligenza artificiale. Il taglio dovrebbe essere non strettamente specialistico, ma rivolto a un pubblico di diversa formazione, nello spirito interdisciplinare di questi incontri.

In attesa della Sua conferma,

la segreteria della Fondazione

Massimo aveva il dono di saper spiegare con semplicità concetti complessi, ma certo non si reputava un grande scienziato. Aveva scritto un buon numero di articoli molto citati e fatto una discreta carriera, ma come sosteneva Enrico Fermi: “Al mondo ci sono varie categorie di scienziati. Persone di secondo e terzo rango, che fan del loro meglio ma non vanno molto lontano. Persone di primo rango, che arrivano a scoperte di grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della scienza. Ma poi ci sono i geni, come Galileo e Newton”. E Massimo non era neppure sicuro di poter essere annoverato nel terzo rango. Per di più, alla sua età difficilmente ormai avrebbe dato qualche fondamentale contributo. La scienza è uno sport per giovani. E la storia della scienza gli appariva troppo spesso una scoraggiante galleria di menti brillanti e giovanissime: Newton aveva definito i pilastri della fisica a ventitré anni, Gauss era riuscito a dimostrare il teorema fondamentale dell’algebra a ventidue, Einstein aveva rivoluzionato la fisica a ventisei, e la lista poteva continuare a lungo.

Sfogliò ancora i suoi appunti. Un intervento ben preparato, efficace e discretamente profondo. Non avrebbe mai vinto un premio Nobel, ma senza dubbio nelle presentazioni dava il suo meglio. Così come nelle lezioni. E questo un po’ lo turbava. Perché Zichichi lo aveva invitato? Massimo era, da alcuni anni, una presenza abituale alle “scuole” di Erice, ma non aveva mai partecipato a un seminario sulle Emergenze Planetarie. Il suo pubblico erano i giovani ricercatori, non il gotha dei premi Nobel. Scorse ancora con gli occhi la lista degli interventi che accompagnava l’invito. Naturalmente ne era anche lusingato. E infatti, sebbene negli stessi giorni avesse dovuto tenere una lezione all’Università della Catalogna fissata da tempo, l’aveva annullata senza troppe remore.

L’assistente di volo annunciò l’inizio della discesa. Massimo ripose di nuovo le sue carte nella borsa e chiuse il tavolino. Quando l’aereo toccò terra, il sole era già tramontato e rimaneva solo il rosso cupo del cielo sulla linea dell’orizzonte. Benché viaggiasse spesso, provava ancora la sottile emozione dell’arrivo: come una lieve accelerazione del battito cardiaco al momento di uscire dall’ambiente protetto della cabina dell’aereo.

Un percorso di pochi metri lo separava dal terminal. Dietro l’aereo, fermo sulla pista, incombeva la sagoma scura del massiccio roccioso della Montagna Longa.

Quando finalmente i bagagli arrivarono sul nastro, prese il suo trolley e si avviò verso l’uscita presidiata da due finanzieri distratti. L’atrio degli arrivi era grande e piuttosto caotico. Percepì un movimento tra la folla un attimo prima di notare l’autista in giacca blu con un cartello su cui era scribacchiato il suo nome. Mentre faceva un cenno all’uomo, con la coda dell’occhio si accorse che a pochi passi da lui un ragazzo, nel tentativo di farsi largo, aveva urtato un vecchio signore carico di valigie, facendolo quasi cadere. D’istinto Massimo serrò più forte la maniglia del trolley. Il ragazzo si scusò con il vecchio e si affrettò nella sua direzione. Capelli corti quasi a spazzola, indossava solo una maglietta grigia, jeans e sandali senza calze, malgrado la temperatura non certo estiva di quella sera di novembre.

![]()

2

Fabio Moebius era stato un suo studente. All’inizio del corso, che teneva in una delle aule più grandi della facoltà, se l’era trovato seduto in prima fila: maglietta grigia, jeans e sandali, sebbene anche quella volta fosse autunno inoltrato e la pioggia battesse forte sui vetri dei finestroni, alti sulle pareti di pietra.

Massimo, come ogni anno, aveva introdotto un po’ teatralmente il primo argomento: l’effetto tunnel, uno strano fenomeno quantistico alla base del funzionamento di tutti i dispositivi a semiconduttore, dal computer al telefono cellulare.

«Nel Conte di Montecristo si narra di un giovane marinaio, Edmond Dantès, ingiustamente incarcerato su una piccola isola in mezzo al mare» aveva iniziato Massimo con la voce impostata di un attore consumato. La pioggia battente era una perfetta colonna sonora. «Le celle sono pozzi senza finestre e senza scale. Soltanto una, la numero 33, è vuota. Un carceriere passeggia tra un pozzo e l’altro e ogni tanto guarda dentro.» Massimo era sceso dalla cattedra e camminava tra le file dei banchi mimando il passo cadenzato del secondino. «Una mattina, durante il consueto giro di ispezione, la guardia trova la cella 34 vuota. Subito in allarme, controlla le altre e scopre che sono tutte occupate, anche la 33 che il giorno prima era vuota. A questo punto si tranquillizza: non ci sono evasi.» Intanto Massimo era arrivato all’ultima fila, gli studenti dovevano voltarsi per vederlo. «Scende comunque nelle celle per verificare con attenzione se tra la 33 e la 34 ci sia un tunnel. Ma le pareti dei pozzi sono assolutamente intatte. Perplesso, decide di soprassedere.» Massimo si era aggiustato gli occhiali. «Passa la notte. La mattina successiva trova che la numero 35 è vuota. Questa volta, prima di allarmarsi, controlla le celle vicine e, guarda caso, scopre che la 34, che il giorno prima era libera, ora è occupata. Di nuovo scende per cercare un passaggio, ma non ne trova. Nei giorni successivi, sempre la stessa storia. Se una cella è vuota, i prigionieri delle celle vicine passano di tanto in tanto in quella libera. In sé il fenomeno non è molto grave, nessun prigioniero evade mai, ma il carceriere è un tipo pignolo e ligio alle regole, decide quindi di intensificare la sorveglianza. Fa ronde ogni pochi minuti, passa la notte in piedi, compie ispezioni a sorpresa, ma niente: i passaggi tra le celle avvengono sempre quando sta guardando da un’altra parte.» Adesso Massimo era tra la prima fila di banchi e la cattedra. «La stessa cosa accade agli elettroni dentro le buche di potenziale in un semiconduttore: anche se non hanno abbastanza energia per saltare fuori, passano da una buca all’altra, come se ci fosse un tunnel, che in realtà non esiste. E ciò che forse lascia più stupiti è che non abbiamo minimamente idea di come e quando avvenga questo passaggio. Potremmo ideare i più sofisticati esperimenti per osservare il fenomeno nel preciso istante in cui si verifica, ma non ne verremmo mai a capo. Per quello che ne sappiamo, un principio fondamentale della fisica frustra i nostri sforzi.» Si era voltato ed era andato a prendere un gessetto dalla scatola sulla cattedra. A quel punto Fabio si era alzato ed era uscito dall’aula. E sulla porta, di fianco alla lavagna, aveva mormorato a voce bassa, ma abbastanza alta da farsi sentire: «Ma quante cazzate!».

Massimo era sicuro che non l’avrebbe più rivisto, ma la lezione successiva l’aveva ritrovato puntualmente in prima fila. Seguiva con attenzione, senza prendere appunti. Poi, quando il professore era sembrato esitare in un passaggio difficile, aveva iniziato la sua battaglia.

«Non ha alcun senso! Perché mai la funzione di stato dovrebbe occupare l’intero spazio delle fasi?» aveva domandato aggressivo. Aveva colto una questione importante: si trattava di una di quelle ipotesi poco realistiche che sembrano formulate ad hoc, ma che alla fine funzionano. Massimo aveva ignorato il tono molesto e affrontato la questione, pesando bene le parole e facendo molti esempi. Lo studente aveva risposto solo con un grugnito e un cenno del capo che lui aveva interpretato come un segno di approvazione. Nella mezz’ora successiva, Fabio aveva tentato ancora un paio di assalti frontali che erano stati respinti agevolmente. Poi era passato alla tattica della guerriglia: attaccava con costanza e determinazione i convogli isolati delle dimostrazioni marginali, costringendo il professore a lunghe digressioni per rompere l’accerchiamento.

Da quella mattina fino alla fine del corso, prima di ogni lezione, Redi aveva assaporato, sulla soglia dell’aula, la piacevole eccitazione dell’atleta alla vigilia dell’incontro.

Il semestre era finito da un paio di settimane. Massimo osservava dalla finestra del suo studio la pioggia fitta cadere sul cortile della facoltà e sulla sua moto parcheggiata, una BMW K 100 vecchia di quindici anni che teneva in condizioni perfette. “La mia bella signora” la chiamava. Ma non la usava spesso: vestito da centauro in mezzo alla folla di studenti si sentiva un po’ ridicolo. “Poi ogni volta che la prendo si mette a piovere” pensò tornando con lo sguardo all’arredo spartano della stanza e soffermandosi un attimo sulla sagoma un po’ inquietante del modellino di Predator che teneva sopra l’armadio. L’anno precedente aveva ottenuto un cospicuo finanziamento per lo studio di un protocollo quantistico di comunicazione tra aerei senza pilota. Ma alla fine era stato un buco nell’acqua: solo una montagna di carta per un sistema troppo costoso e complesso da realizzare. “Forse è meglio così” si sorprese ad ammettere. Il bombardamento dell’Iraq era appena iniziato, presto sarebbe cominciata l’invasione via terra.

La porta sembrò venire giù. “La devo far riparare” pensò prima di dire: «Avanti!».

«Buongiorno, professore.» Era Fabio Moebius. Massimo notò che questa volta indossava scarpe da ginnastica e una giacchetta leggera.

«Venga avanti.» Massimo dava del lei agli studenti e passava al tu solo con i suoi laureandi, senza però mai dire loro esplicitamente che avrebbero potuto contraccambiare.

«Sa che stiamo occupando il caminetto?» iniziò Fabio senza preamboli. Da qualche settimana gli studenti avevano occupato un’aula della facoltà, detta appunto “caminetto”, per protesta contro la privatizzazione della gestione delle borse di studio.

«Sì, certo.» Il grande striscione che avevano appeso nell’atrio non si poteva non notare.

«Stiamo organizzando delle lezioni in piazza.»

Massimo lo guardò perplesso.

«Sì, lezioni aperte a tutti, su argomenti che ci interessano e con relatori scelti da noi.»

«Bravi» fece Massimo senza ironia, non sapendo cos’altro rispondere.

«Vorrebbe farci una lezione?»

«E su cosa?» disse, preso in contropiede.

«Questo lo possiamo decidere insieme, magari ci racconta un’altra storiella di nani e ballerine o roba del genere.» La diplomazia evidentemente non era il suo forte.

«Non vi è bastato stare a sentirmi per un intero corso?» Si aggiustò gli occhiali sul naso.

«Allora accetta?»

Massimo annuì.

«Va bene, torno domani durante l’ora di ricevimento per metterci d’accordo. Ora devo andare.»

Fece per uscire e poi aggiunse: «Ah, professore, è stato un bel corso!».

Alle 3:30 di mattina del 28 settembre 2003, una domenica, la caduta di un abete in Svizzera tranciò il cordone ombelicale che univa sei grandi centrali nucleari francesi alla rete elettrica italiana. Improvvisamente venne a mancare quasi la metà del fabbisogno elettrico e l’intero sistema nazionale crollò come le pedine del domino. Quel fine settimana fu strano, quasi come tornare indietro nel tempo: semafori spenti, allarmi che suonavano per ore prima di terminare la batteria, telefoni staccati, frigoriferi spenti, l’acqua fredda dal rubinetto, l’atmosfera di attesa. Massimo se lo ricordava bene. Anche perché il lunedì successivo Fabio venne a chiedergli la tesi.

«Sì, credo di avere un argomento interessante» rispose Massimo toccandosi il naso. “È proprio da lui co...