![]()

PARTE SECONDA

Correnti

![]()

Il culto

Gabriele d’Annunzio, ovvero Gabriele dell’Annunciazione. Il poeta amava ogni cosa del proprio nome: la particella aristocratica, le associazioni bibliche, il modo in cui celebrava la sua natura sovrumana. Era un arcangelo, intento a fare rivelazioni al mondo stupito. Il nome (così efficace che alcuni contemporanei pensavano l’avesse inventato) era reale, o almeno gli spettava di diritto. Il padre si chiamava Francesco Paolo Rapagnetta, ma aveva cambiato cognome con un atto unilaterale quando un D’Annunzio suo zio l’aveva nominato erede. Il figlio non fu da meno. Sullo schienale della sedia che Gabriele usò nel suo periodo di massima fama e fortuna erano incise le parole: «L’angelo del Signore è con noi».

D’Annunzio non fu un uomo religioso, ma ebbe un’autentica passione per gli oggetti di culto cristiani. Si circondò di leggii, sgabelli da preghiera, turiboli e acquasantiere di alabastro. I discorsi ai suoi sostenitori politici erano strutturati, come la liturgia, in una sequenza di esortazioni e risposte. Per lui, i soldati erano martiri e le armi malconce erano reliquie. Fu un arcisensualista, ma anche un ascetico. Dopo aver visitato Assisi, scoprì di avere un’affinità con san Francesco e amò indossare il saio (anche se la ruvidezza dell’indumento era mitigata da una tunica di seta color malva).

A Fiume organizzò cerimonie pseudosacre nella cattedrale di San Vito e incoraggiò un culto della propria personalità così fervido che il vescovo, adirato, accusò i fedeli di aver abbandonato Cristo per un Orfeo moderno. I suoi ultimi anni furono dedicati a trasformare il Vittoriale in un tempio finalizzato alla propria glorificazione. Non venerava nessuno oltre a se stesso, ma la venerazione lo affascinava. Se l’atto che contraddistingue la divinità è la creazione, D’Annunzio – la cui creatività fu così esuberante che solo la stanchezza fisica riuscì a rallentarla – fu simile a un dio. Ne era convinto. L’eroe del romanzo Forse che sì forse che no effettua un atterraggio di fortuna su una spiaggia della Sardegna e, ritrovandosi tutto solo in un paesaggio desolato, riflette: «Non v’è dio se non sei tu quello».

La fede plasmava la cultura all’interno della quale D’Annunzio venne alla luce: la fede nel Dio cristiano e nei suoi santi; la fede nella magia. Da adulto, il poeta avrebbe accolto con entusiasmo la modernità e il suo baccano, ma crebbe in un mondo i cui suoni erano i belati, i muggiti, i cigolii dei carri e il fruscio della paglia. Negli anni Sessanta dell’Ottocento, l’Abruzzo era un luogo a sé, come in certa misura lo è tuttora. Con gli Appennini che lo separano dai grandi centri della costa occidentale, è delimitato da montagne brulle dove vivono ancora orsi e lupi, con colline su cui le città cinte da mura sono arroccate su dirupi scanalati come il gambo di un fungo. Da là il terreno scende gradualmente verso l’Adriatico, sul quale i marinai abruzzesi hanno intrattenuto per secoli rapporti commerciali con la costa dalmata. Il territorio è bordato da basse scogliere o, vicino Pescara – la città natale di D’Annunzio –, da sabbia piatta e pinete (la maggior parte delle quali è ora stata abbattuta per far posto agli hotel). Quando D’Annunzio vi fece ritorno una volta raggiunta la mezza età, gioì di essere ancora tra quelle mura di pietra, con le colline punteggiate di alberi in fiore. «Un carro dipinto va lungo la riva trainato da un paio di bovi bianchi […] La sabbia è coltivata per solchi fin quasi al frangente. Riconosco le fave in lunghe bande verdi […] Gli oppii scarni sembrano mani raggricchiate e torte […] Un pagliaio nerastro […] Questa parsimonia, questa diligenza, questa tenacità […] appare la montagna grande.»

Il poeta avrebbe perso tutte queste caratteristiche (soprattutto la parsimonia), ma benché avesse lasciato l’Abruzzo, quella terra fu sempre presente nei suoi romanzi e nelle sue memorie. Amava ascoltarne il dialetto. Intorno ai cinquant’anni, al culmine della fama, assunse un maggiordomo abruzzese. Cercò sempre i paesaggi della sua regione. Sia a Marina di Pisa durante gli anni trascorsi in Toscana con la Duse sia ad Arcachon durante l’«esilio» scelse di risiedere vicino a spiagge orlate di pinete, che gli rammentavano la costa dell’Adriatico dove aveva vissuto da ragazzo. Scrisse più volte dell’Abruzzo, e l’aspetto di quella terra che colpì maggiormente la sua immaginazione fu la vita religiosa degli abitanti, un fenomeno che trovò insieme disgustoso e affascinante.

Nei villaggi sperduti, la chiesa non era solo un luogo di culto, ma anche il punto di riferimento della comunità, nel cui abbellimento si investivano lavoro, devozione e i miseri risparmi dei contadini. Gruppi di pellegrini camminavano lungo i sentieri di campagna, «in profilo come nelle ricamature delle nostre vecchie coperte». Durante l’infanzia di D’Annunzio, un sacerdote itinerante, denominato «Messia», vagabondò per la regione indossando una tunica azzurra, un mantello rosso e zoccoli di legno, ed esortando le persone a dimenticare le colture e il bestiame e a seguirlo. Obbedirono in centinaia, cantando e mendicando di città in città. «Un vento di fanatismo» scrisse poi D’Annunzio «correva il paese da un capo all’altro.»

In Abruzzo, le case sono modeste e le grandi chiese scarseggiano. I monumenti più interessanti sono gli eremi montani, grotte o spaccature in cui i mistici solitari vissero mille o più anni fa e intorno alle quali, nel corso dei secoli, i fedeli hanno costruito santuari provvisori. D’Annunzio prende a prestito l’immagine di quegli eremiti quando prova a descrivere la gente da cui discende. «Io sono di remotissima stirpe» afferma. «I miei padri erano anacoreti della Maiella. Si flagellavano a sangue […] strozzavano i lupi, spennavano le aquile, intagliavano la siglia nei massi con un chiodo della Croce raccolto da Elena.» Poiché, con suo eterno disappunto, non aveva gli antenati aristocratici che diede agli eroi dei suoi romanzi, si concesse l’appartenenza a un altro tipo di élite, quella degli individui dalla fervente santità.

Suo padre Francesco Paolo fu tutt’altro che un anacoreta. Era un piccolo proprietario terriero e un vinaio. Durante l’infanzia di Gabriele fu sindaco di Pescara, un uomo illustre in una città di provincia. Nelle sue prime novelle, ambientate a Pescara o nei dintorni, D’Annunzio evoca un luogo in cui al trambusto del porto, delle caserme e del mercato si contrappone la frustrazione delle donne chiuse in stanzette buie, costrette a spiare la vita dalle finestrelle o dagli spiragli delle persiane. La campana della chiesa scandisce le ore. I sacerdoti passano lungo le vie portando l’estrema unzione ai moribondi. I ragazzi e le ragazze, di norma rigorosamente separati, si appartano al buio quando le lampade della chiesa si spengono durante la Settimana santa per commemorare la Passione di Cristo. Gli eventi principali della vita cittadina sono i funerali, durante i quali il catafalco è seguito da lunghe file di persone incappucciate, con il volto coperto a eccezione di una fessura per gli occhi, e le processioni di bambine vestite di bianco per la prima comunione.

Il sacro si insinua ovunque. Nella camera che Gabriele divideva con il fratello, il mobile più importante oltre ai letti era un inginocchiatoio. Alla parete erano appese litografie di dipinti religiosi di Tiziano e Raffaello. In uno dei romanzi di D’Annunzio, ambientato in Abruzzo, una donna osserva scherzosamente che prima di potersi godere un pomeriggio a letto, lei e il suo amante devono coprire i quadri dei santi alle pareti. Dio e i suoi rappresentanti erano dunque onnipresenti intorno al giovane D’Annunzio, e non furono tanto una fonte di conforto quanto una forma di sorveglianza.

Francesco Paolo d’Annunzio era un uomo della carne, godereccio e corpulento. Da adulto, il poeta sarebbe stato disgustato dalla sua persona (non da ultimo perché considerava la sua disordinata vita amorosa e i suoi sprechi incontrollati un’orribile caricatura delle proprie abitudini), ma da bambino fece il possibile per compiacerlo. La prodigalità di Francesco Paolo aveva un fascino innegabile. A carnevale, l’uomo usciva sul balcone e, come prescriveva l’usanza, lanciava manciate di monete d’oro e d’argento ai gozzovigliatori, stupendo profondamente il figlioletto che, a sua volta, avrebbe passato gran parte della vita a scialacquare denaro. Francesco Paolo amava mettersi in mostra e sbalordire gli altri (due caratteristiche che Gabriele ereditò). Tingeva le colombe bianche con i nuovi coloranti d’anilina e – tra frulli d’ali rosa, verdi, viola e arancioni – le lasciava volare nel cortile interno della casa.

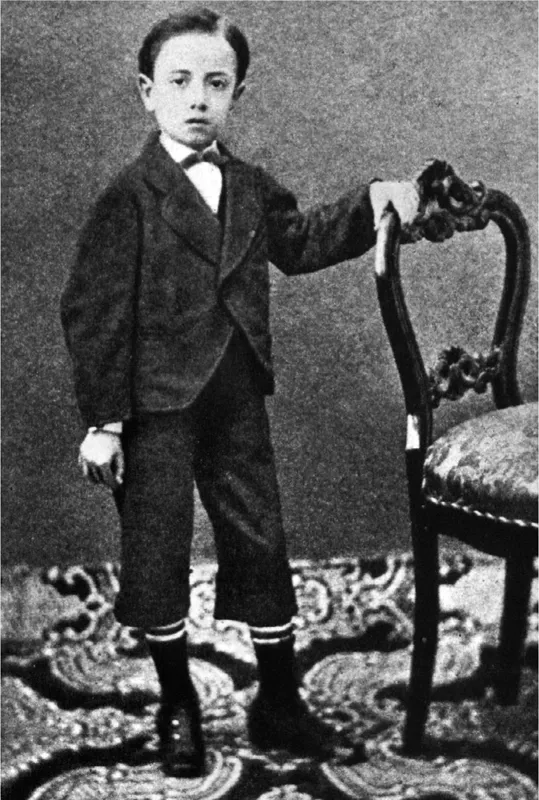

Gabriele era il figlio prediletto. Il padre lo guardava severamente. «Non mai mi trattò alla leggera; né mai mi derise.» Il poeta aveva un fratello (che diventò musicista e truffatore prima di emigrare in America) e tre sorelle, ma lui era il bambino prodigio, il piccolo principe. Stravedeva per la madre, Luisa de Benedictis, soprattutto, spiega, perché lei lo gratificava adorandolo a sua volta: «Quello sguardo di lei fra i tanti suoi che fecero e fanno il mio vero cielo».

La casa era piena di donne – cameriere, sorelle, zie nubili, la nonna –, e Gabriele era il cocco di tutte. Quando le amiche facevano visita a sua madre, lui si sedeva su uno sgabellino al centro del cerchio e loro lo fissavano con sguardo ammirato, come «una bestia rara». Quando, a undici anni, fu mandato in collegio, scrisse alla sua famiglia lettere nostalgiche in cui rievocò immagini luminose della prima infanzia, scene che avrebbero potuto essere tratte dal resoconto della fanciullezza dei santi. «Ti rammenti quando ero bimbo e venivo alla prima mattina in camera tua tutto scintillante di gioia e ti portavo i fiori? […] nessuna ombra di nube turbava mai la mia lietezza.»

In realtà, le ombre c’erano eccome. Vivere in campagna (come faceva in parte la famiglia D’Annunzio, che aveva una seconda casa, Villa del Fuoco, su un terreno fuori città) significava essere esposti a realtà sanguinose. Molti degli episodi infantili riferiti dal poeta riguardano animali moribondi. C’è la morte del suo cavallino sardo, un baio dal muso bianco di nome Aquilino, che Gabriele rimpinzava di mele e zollette di zucchero nel silenzio della stalla durante la notte. C’è la quaglia che ricevette dal fattore, chiusa in una gabbia di stecchi. Cinquant’anni dopo, D’Annunzio ricordava ancora come la minuscola creatura si fosse lanciata contro le sbarre improvvisate, spellandosi la testa fino a scoprire l’osso. Nei giorni delle uccisioni, le urla dei maiali e il loro sangue che schizzava nelle bacinelle lo spaventavano tanto da indurlo a nascondersi in un angolo, con il viso rivolto verso la parete e la mano davanti alla bocca contratta. «La vita mi faceva paura come se mi incalzasse con l’accoratoio nel pugno.» Dopo il «massacro» singhiozzava per tutta la notte.

All’inizio l’istruzione di Gabriele fu affidata a due devote sorelle nubili che poi il poeta avrebbe denigrato in una novella di malattia e disperazione sessuale: Il libro delle vergini (poi ribattezzato La vergine Orsola). Il passo in cui D’Annunzio descrive le lezioni di lettura, scrittura e religione sembra il ricordo di un’esperienza reale. «Parlavano del peccato, degli orrori del peccato, delle pene eterne, con la voce grave, mentre tutti quei grandi occhi si empivano di meraviglia e tutte quelle bocche rosse si aprivano allo stupore. Intorno, per le fantasie vive dei fanciulli le cose si animavano […] il Nazareno cinto di spine e di stille sanguigne guardava da ogni parte con gli occhi agonizzanti, perseguitando; e su per la gran cappa del camino ogni macchia di fumo prendeva una forma atroce.» Altri bambini, in altri luoghi, potrebbero essere terrorizzati dal babau, dall’orco o dal lupo cattivo, ma per D’Annunzio e per i suoi coetanei l’uomo nero coincideva con la divinità.

Luisa era di estrazione sociale superiore al marito. Portava Gabriele ad alloggiare dai propri genitori a Ortona, vicino alla costa. La casa, un vecchio edificio disarmonico incastrato tra il monastero e la fortezza, era un complesso di muri massicci e cortili nascosti, di lunghi corridoi e stanze simili a celle. Quando D’Annunzio cominciò a gattonare, rimase affascinato dalle piastrelle dei pavimenti, con le loro raffigurazioni di fiori e animali. Una volta che imparò a camminare e a parlare, iniziò a chiedere che gli raccontassero le favole illustrate sui riquadri di ceramica fissati alle pareti imbiancate.

Le esperienze più prodigiose dei soggiorni a Ortona furono le visite a un’altra parente, una badessa. La donna lo rimpinzava di piccoli biscotti attorcigliati detti «vipere». Quando promise di insegnargli i «misteri […] Gloriosi» e gli regalò un rosario di ametiste, Gabriele, che sarebbe diventato un insaziabile collezionista di ninnoli sacri e un fantasioso organizzatore di cerimonie pseudoreligiose, rimase quasi senza fiato per l’emozione. E soprattutto, poiché era il suo nipote preferito, la badessa gli permise di passare dal parlatorio all’interno del convento. Là, nel segreto della cella, D’Annunzio la guardò praticare le «arti divinatorie». Aveva nove anni, un ragazzino in un luogo in cui nessun uomo avrebbe mai dovuto mettere piede, intento ad assistere a rituali proibiti dalla Chiesa. Nella consapevolezza confusa ma estatica di tutte quelle trasgressioni, osservò la donna che gettava erbe aromatiche sul fuoco e sbirciò i semplici ingredienti dell’incantesimo: «Le interiora del cefalo i cangianti della triglia le foglie della salvia». Nonostante la banda e il soggolo, la vecchia era una strega. D’Annunzio si spaventò. Lei gli prese le mani e gli spiegò che il passato e il futuro erano scritti sui palmi, come una storia sacra dipinta su un dittico. La stanza era piena di fumo. Inginocchiata, con le braccia tese e le maniche della tonaca che si agitavano come vele, la badessa parve cadere in trance. Gabriele fu preso dal panico. Battendo sulla porta come un forsennato, urlò finché una novizia andò a liberarlo.

La stregoneria e la divinazione erano penetrate tra le mura del convento. Fuori, erano ovunque. Forse gli abruzzesi andavano spesso in chiesa e osservavano i digiuni e le feste, ma nella loro cultura il cristianesimo coesisteva con la magia pagana. D’Annunzio presenziò a chiassose cerimonie durante le quali le urla dei «posseduti» si univano alle grida e ai fischi dei curiosi. In una delle sue novelle, una donna di Pescara si rivolge a uno stregone, un vecchio barbuto che arriva in città su un mulo bianco, con triangoli d’oro alle orecchie e grossi bottoni d’argento sulla giacca. Si dice che sia in grado di restituire la vista ai ciechi e di calmare coloro che sono posseduti dagli spiriti maligni. Sua moglie, con cui l’uomo vive in una grotta fuori città, pratica aborti clandestini. In altre novelle, D’Annunzio scrive di un pescatore sfortunato che crede di essere vittima di una maledizione; di un cane morto, putrido e puzzolente, lasciato sulla soglia di una baracca durante la notte per tenere lontani i vampiri; di un bambino che muore mentre la madre dichiara che è stato stregato. D’Annunzio trovò alcune di queste pratiche magiche negli scritti di un amico, il folclorista De Nino, ma ne osservò altre durante l’infanzia.

L’Abruzzo è una terra di pastori. Lungo pendii interminabili, le strade verdi, simili a fiumi d’erba, conducono dagli alti pascoli montani al mare. La poesia di D’Annunzio sui pastori che ogni anno portano i greggi «su le vestigia degli antichi padri» vide la luce molto tempo dopo che il poeta aveva smesso di tornare a casa con una certa regolarità, ma quando era bambino, probabilmente la transumanza era uno dei grandi eventi pubblici dell’anno, capace di annunciare l’arrivo della nuova stagione con la stessa chiarezza del raccolto o delle prime ciliegie mature. I pastori e i contadini che coltivavano la pianura costiera avevano consegnato intatto un ricco patrimonio di credenze e cerimonie. D’Annunzio descrive il canto mesto e ripetitivo che accompagnava ogni festa solenne, dalla nascita alla morte: le melodie intonate alternatamente da gruppi di uomini e di donne lungo la strada, «come un’onda che si elevasse e si abbassasse di continuo». Riporta persino un rituale che esiste ancora nei paesini abruzzesi: «Un bue candido, impinguato per un anno con abondanza di pastura, coperto d’una gualdrappa vermiglia, cavalcato da un fanciullo, procedeva in pompa tra gli stendardi e i ceri […] giunto nel mezzo della navata, mandava fuori gli escrementi del cibo; e i divoti da quella materia fumante traevano gli auspicii per l’agricoltura».

Ricorda le laude elaborate che si udivano nel periodo del raccolto. File di donne, cariche di cibo e di vino in alti vasi dipinti, si dirigevano verso i campi, lodando il sole, il proprietario terriero e Dio. Quando gli uomini le sentivano arrivare, posavano le falci e il caposquadra guidava la preghiera: «Infiammato d’entusiasmo […] si esprimeva all’improvviso in distici». Gli altri rispondevano urlando «mentre nel ferro delle falci si accendevano i baleni vesperali e sul culmine delle biche il covone alzato pareva una fiamma».

Il bambino vide, e l’uomo rammentò, come si potesse unire ed entusiasmare un gruppo di persone con il potere della parola.

D’Annunzio sentì con forza il richiamo della devozione cristiana. Durante gli attacchi di depressione che lo tormentarono per tutta la vita, bramò la pace dell’isolamento religioso. Aveva anche alcuni rituali privati e una predilezione per il pensiero magico. Alla nascita rischiò di essere soffocato dall’amnio. Si riteneva che chi nasceva in quel modo avesse il dono della preveggenza, e l’amnio era un portafortuna che avrebbe potuto salvare dall’annegamento colui che lo indossava. Quello di D’Annunzio fu conservato in un sacchettino di seta appeso a una cordicella che, da bambino, il poeta portò sempre intorno al collo. Ricordando questo dettaglio da adulto, scrisse in tono condiscendente della «superstizione» delle donne – sua madre, le zie e la bambinaia – che credevano nell’efficacia di quel talismano, ma durante la Grande guerra, ogni volta che andò in azione, si infilò in tasca uno o due amuleti.

Fu sempre irresoluto. Spesso, quando doveva prendere una decisione, ricorreva a forme rudimentali di divinazione. Apriva i libri a casaccio e individuava messaggi nella prima frase che leggeva (una pratica che dice di aver imparato dai «serventi di Cibele»). Cercava presagi. Gli smeraldi portavano fortuna (sia sul piano magico sia – guarda caso – su quello pratico: Eleonora Duse gliene regalò due enormi, e il poeta si salvò più volte dal tracollo finanziario dandoli in pegno). Si rivolse a chiaroveggenti e astrologi. Teneva sempre con sé due dadi d’avorio in una scatolina tempestata di gemme con l’iscrizione cesarea «Alea jactae sunt» (i dadi sono tratti) e, quando doveva prendere una decisione, lasciava spesso che fossero loro a indicargli la direzione da seguire. Aborriva la religiosità primitiva dei contadini che aveva conosciuto durante l’infanzia, ma molte delle superstizioni di quella società lo accompagnarono per tutta l’età adulta.

Quando aveva cinque o sei anni, una delle sue sorelle lo prese in disparte e, aprendo il pugno, gli mostrò un tesoro: una perla artificiale. Gabriele fu subito assalito dal desiderio di possedere qualcosa di altrettanto tondo e lucido. Sotto le grondaie della casa c’erano alcuni nidi di rondine. Avrebbe rubato un uovo. Corse in una stanza all’ultimo piano e uscì sul balconcino, ma era troppo basso per raggiungere i nidi. Tornò dentro, trovò una panca e la trascinò fuori a fatica. Le donne alla finestra dell’edificio di fronte iniziarono a urlare, ma il bambino le ignorò. Si arrampicò sulla panca e da là sulla ringhiera di ferro battuto, tre piani sopra la strada lastricata. Aggrappandosi alle stecche della persiana, alzò il braccio. Le donne continuarono a gr...