![]()

Isère – Lato B

A culo in fuori

Con cinquantotto chilometri alle spalle, circa un terzo di tutta la gara, do un’occhiata al Garmin. Questi chilometri sono stati più veloci del previsto, sono andati giù come un Campari Soda, ma sono solo un aperitivo rispetto alle difficoltà che mi aspettano, il Col du Galibier e l’Alpe d’Huez, due templi sacri del ciclismo, due salite cariche di storie epiche: come giocare al Maracanã e al Santiago Bernabéu lo stesso giorno. Uno dopo l’altro.

Andiamo con ordine, però. Prima mi aspettano trenta noiosissimi chilometri di pianura, il tratto forse meno affascinante e per me più indigesto di tutta la Marmotte, quello che va da Saint-Jean, dove sono ora, a Saint-Michel-de-Maurienne.

Il fatto è che io sono piccolo, minuto, non peso nemmeno sessanta chili. Il vento, in pianura, se non trovo un bel gruppo in cui infilarmi, mi sferza, mi sbatacchia, prosciugandomi energie preziose. No, la pianura non si addice alle mie caratteristiche fisiche e atletiche. Quelli come me vanno bene quando c’è da salire, soprattutto dove le pendenze sono più ripide, lì dove gli altri è come se avessero uno zaino di venti chili sulle spalle.

La pianura, invece, è il terreno adatto a chi è pesante e muscoloso, a chi ha più potenza e si oppone meglio al vento e all’aria. Non per niente, ogni volta che ne trovo uno in strada, lo raggiungo e mi ci incollo dietro. Lì, nella sua scia, mi sento protetto come in un rassicurante ventre materno e mi lascio piacevolmente risucchiare e trasportare. Più è grosso, più so che mi condurrà dietro di sé fino al traguardo, quasi fossi su un calesse. Piccoli trucchi da ciclisti.

Anche i passisti funzionano come trascinatori: di stazza media, di solito si aggirano attorno ai settanta chili per uno e ottanta di altezza. Se la cavano piuttosto bene quando c’è da spingere il “rapportone”, la moltiplica di cinquanta denti che si usa principalmente nei tratti pianeggianti.

Ma i miei preferiti, in queste circostanze, restano quelli più grossi, come il tedescone che vedo ora là davanti. Un bell’esemplare di bisonte da pianura, che non mi devo lasciar scappare. Sono quasi sempre nordici i ciclisti da pianura: belgi, olandesi, tedeschi, austriaci. Madre natura li ha dotati di fisici a metà tra l’ariano e l’alcolista. Sono gigantesche montagne umane, spesso sovrappeso: la bici quasi scompare sotto di loro, schiacciata da quella stazza da transatlantici, che ti chiedi come faccia a reggerli. Una volta mi è persino capitato di conoscere un fiammingo che diceva di pesare esattamente il doppio di me: centodieci chili. Queste locomotive umane, abituate alle strade tutto pavé e vento del Nord in faccia, le puoi mettere davanti a tirare anche per cento chilometri che loro nemmeno si girano. Pedalano quasi fossero in trance. Non chiedono il cambio, non hanno mai un cedimento, mai un tentennamento, mai una crisi. Non li ho mai visti in faccia, per ovvi motivi, dato che sto sempre dietro, ma posso scommettere che hanno gli occhi sbarrati, assenti, ipnotizzati dall’asfalto che divorano, chilometro dopo chilometro. Pedalano avvolti da una sorta di autismo atletico: il mondo attorno a loro, i compagni di squadra, gli avversari scompaiono. Questi giganti, quando vedono la pianura, sono posseduti dalla pedivella, devono pedalare quasi fosse una missione irrinunciabile, le loro gambe girano come stantuffi meccanici avviati dal motore del cuore. Credo non si fermino nemmeno per fare pipì. Bartali me lo immagino più o meno uno così: possente, robusto, estremamente generoso, mangiatore di chilometri e lunghe distanze, salvezza per centinaia di trenini di ciclisti scalatori anoressici. Coppi incluso. Poi in salita, magari, le parti si invertivano.

A volte, dopo chilometri e chilometri, questi bestioni magari si voltano indietro, così tanto per fare. E magari si accorgono che il gruppo che trainavano non li ha seguiti, vittima della loro potenza inaudita.

Ora che ci penso, devo stare attento: questo tedescone con i capelli lunghi e l’elmetto da guerriero “mena” davvero come una locomotiva. Rischio di non riuscire a tenergli la ruota.

Come se non bastasse, mentre lui aumenta la velocità, mettendo a dura prova i miei battiti cardiaci, il vento ci soffia tragicamente contro con tutta la sua maledetta forza. Del resto, è la legge di Murphy: in pianura, il vento è sempre contro. L’unica cosa che resta da fare è pensare ad altro, ai piaceri della vita, alla doccia calda, magari a una birra gelata. Come, del resto, sto facendo io in questo momento dietro al tedescone.

Dopo venti chilometri, la montagna umana si sposta a sinistra, chiede il cambio. Oddio, sarò in grado di darglielo senza far crollare clamorosamente la velocità media?

Indurisco il rapporto di un dente, mi alzo sui pedali, scatto a tirare, è il mio turno. Mancano solo sette chilometri a Saint-Michel-de-Maurienne: Galibier, a noi due.

Avrei voluto scrivervi del Col du Galibier da subito, all’inizio del libro. Primo capitolo, prima riga.

Ma una fase di riscaldamento la esigeva il rispetto che si deve a questa montagna. Sacra. Affrontata qualcosa come sessanta volte dal Tour de France e soprattutto resa celebre da un evento tutto italiano. È qui che, infatti, nel 1998 Marco Pantani mise a segno la sua impresa più memorabile. Un gesto unico, epico, degno forse solo di Coppi. Una pagina del ciclismo secondo alcuni scritta da Sofocle, secondo altri da Shakespeare. Un po’ di riscaldamento lo esigevano anche le mie gambe. Fare questo sforzo a freddo, quasi tre ore di salita continua, senza nemmeno un metro di pianura prima per allenarsi, sarebbe stato da sadici aguzzini. Non solo, ma questi chilometri di intermezzo mi hanno anche aiutato a preparare “mentalmente” il Galibier.

Ora, però, ci siamo. Non posso più rimandare, siamo a Saint-Michel-de-Maurienne. La campana è suonata: passati sopra un ponticello, si comincia a salire.

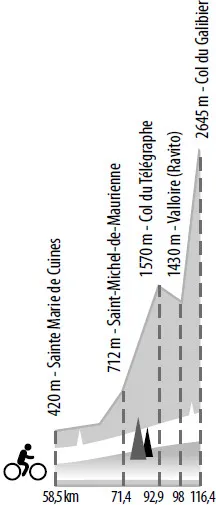

Il percorso della Marmotte prevede l’ascesa dal versante più nobile, il più duro, ma anche il teatro delle imprese più celebri. Da Saint-Michel, il Galibier può essere in realtà spezzato in due tronconi distinti, la qual cosa aiuta anche la mente ad affrontarlo meglio. La prima parte misura all’incirca dodici chilometri e porta fino al Col du Télégraphe, chiamato così per la presenza di un vecchio telegrafo sulla cima. La seconda parte, invece, è lunga ben diciassette chilometri e porta fino alla vetta vera e propria del Col du Galibier: 2645 metri sul livello del mare. Tra i due tronconi ci sono quattro chilometri di leggera discesa. Poca cosa, ma utile a rifiatare.

Il Col du Galibier è il punto più alto in assoluto toccato dal Tour de France. Solo un centinaio di metri in meno del nostro Stelvio.

Così, lasciato il tedescone e passato sopra il ponticello, inizio a salire l’accademia del ciclismo. Già, eppure per il momento non posso fare a meno di domandarmi come sia possibile che in cima ci sia davvero tutta questa roba. Perché qui, intorno a me, per il momento, nulla me lo lascia presagire. Sì, siamo in un paesino carino del fondovalle, con belle casette, una bella piazzetta, però, sinceramente, ne ho visitati a dozzine di paesini così. Tutti uguali. Per giunta, se guardo in alto vedo solo montagne basse, non certo ghiacciai perenni. Come è possibile che da qui a tre ore salirò sulla luna?

Il nome Galibier mi ha sempre fatto pensare a un vecchio generale francese in pensione, con tutte le sue medaglie e coccarde bene apposte sull’uniforme, gli scalpi di tante battaglie leggendarie. Un vecchio e burbero condottiero avvolto dalla bruma e prodigo di racconti del passato, di quelli che i nipoti si annoiano ad ascoltare dopo soli due minuti. Non me lo figuro lì, vivo e vegeto come invece tra qualche ora mi apparirà in tutta la sua bellezza Sturm und Drang. Al momento, mi sembra di essere al massimo ai piedi di un mostro addormentato. Sulla sua caviglia sinistra, pronto a solleticarlo con le mie ruote in carbonio. Nulla di più.

Qualcosa invece cambia all’improvviso dopo che ho raggiunto il Col du Télégraphe: non appena entro, dopo una breve discesa, nel paesino di Valloire. Ecco, da qui comincia la seconda parte della salita, il Galibier vero e proprio. Valloire è un piccolo borgo alpino composto da poche case con i davanzali pieni di fiori. Forse li hanno messi qui per noi. Nella piazzetta, tutta pavé, c’è una piccola fontanella dove molti corridori si fermano a rabboccare le borracce: da qui alla cima non ci sono altri punti di rifornimento. Valloire è circondata da distese verdi a non finire, con mucche libere al pascolo che ci guardano con sospetto mentre pedaliamo. Questo è territorio loro, noi siamo ospiti. Ci avviciniamo alla fatidica soglia dei duemila metri di altezza e il paesaggio diventa più bello. È facile accorgersene: sarà l’aria, sarà la vegetazione, con gli alberi che si diradano per lasciare spazio a prati perfetti, sarà la fatica cui inizio ad assuefarmi, oppure sarà la mia mente, che comincia a liberarsi dai pesi del fondovalle.

Il mio amico Emiliano, che fa il farmacista, nei weekend si trasforma in ciclista salitomane. «Sopra i duemila metri» dice «comincio a ragionare.» Come se, sotto, il cervello fosse annacquato. Sopra, invece, come per magia si riattiva. O, meglio, si attiva in una modalità diversa da quella che ha a valle. Sotto va a risparmio energetico, in modo più razionale e controllato. Sopra, si libera dei pesi e delle cinture inibitorie. La condizione fisica e mentale del ciclista a duemila metri muta: entra in una sorta, se me lo concedete, di stato di grazia, che in pianura è impossibile provare.

I duemila metri sono un purgatorio per spogliarsi dallo stress, dalle tensioni, dalle difficoltà della vita quotidiana, soprattutto di chi come me è costretto a vivere in città. Si sale, insomma, verso un eden fatto di pace e armonia. Credo che il mio amico Emiliano intendesse più o meno questo.

Ho conosciuto Emiliano, il “farmacista-ciclista”, partecipando a una discussione su un forum online dedicato alle salite in bicicletta. Mentre cercavo nuove montagne vicino a casa in cui allenarmi durante i mesi invernali, mi sono imbattuto in questo singolare personaggio che dispensava consigli e suggerimenti preziosissimi. Incuriosito, ho letto con attenzione anche gli altri suoi commenti e ho scoperto che ha all’attivo una quantità impressionante di imprese compiute su vette superiori ai duemila metri. Al confronto, i miei “scalpi” sbiadiscono. Non solo, ma i passi che per me sono stati conquiste ricche di soddisfazioni immense per lui sono come i classici della letteratura: mandati a memoria ormai da anni.

La cosa che più mi sorprende di Emiliano, più ancora delle sue conquiste in bicicletta, sono le fotografie: scatti digitali, postati a corredo dei commenti sul forum, di una bellezza rara. Addirittura scopro che c’è un’intera sezione sul sito dedicata alle sue immagini e capisco in fretta perché: si tratta di centinaia e centinaia di istantanee degne del National Geographic tanto sono splendide. Cime alpine immacolate, laghi di montagna cristallini, valli aperte nel verde che più verde non si può. Da queste foto traspare una pace assoluta. In tutte, nessuna esclusa, è presente, in qualche modo, quel “cominciare a ragionare” oltre i duemila metri. Difficile spiegare dove sia, ma c’è: forse nel cielo, forse nell’assenza di figure umane, forse nella luce particolare di questi scatti. Roland Barthes direbbe che possiedono il punctum, quell’aura, quel qualcosa di magico e inaspettato che cattura l’attenzione di chi le guarda. Ecco, il punctum, nelle foto di Emiliano, sono i duemila metri. Tutte sono infatti scattate da quella quota in su, nessuna sotto. A contribuire all’armonia incantata e invitante dei suoi scatti, c’è il fatto che questi eden alpini sono sempre immortalati in giornate da urlo. Senza una nuvola. Cielo terso, color carta da zucchero, luce perfetta sempre. Come è possibile? Come diavolo avrà fatto a trovare sempre bel tempo?

Così, affascinato dai suoi ciclo-viaggi e stregato dalle sue fotografie, decido di scrivergli una mail privata. E lui mi risponde subito. Mi dice che, oltre che ciclista salitomane e appassionato fotografo, è anche un esperto meteorologo: conosce siti professionali e sa leggere le carte. Per questo, aggiunge, ha imparato ormai da anni a programmare alla perfezione le sue ciclo-escursioni. Non ne sgarra una. Del resto, mi avverte, in alta montagna con il meteo c’è poco da scherzare.

E bisogna credergli. Emiliano le Alpi, in bicicletta, se le è fatte tutte. Da quelle italiane a quelle francesi e, soprattutto, le sue preferite, quelle svizzere. Dice che quando in bicicletta supera i duemila metri di quota è come se entrasse in un’altra dimensione, tutta sua, privata. Dimensione di cui ormai non può più fare a meno. Come fosse una droga. Lui deve continuare a salire. Come dargli torto? Mentre pedalo sopra i duemila metri qui, appena fuori da Valloire, in mezzo a prati verdi, spazi aperti e un cielo “blu emiliano”, anch’io credo di provare quella sensazione.

Il mio nuovo amico spiega che, più sale oltre i duemila metri, più ne sente la necessità. E, ovviamente, più in alto va, meglio è: una volta, con la mountain bike, ha raggiunto addirittura quota tremilacinquecento. Non esistono in Europa strade asfaltate che arrivino a quella quota: la più alta è il Pico de Veleta, in Spagna, nella Sierra Nevada, che tocca i tremilaquattrocento. E allora lui ci va in mountain bike, seguendo sentieri impervi e mal tracciati, dove sembra più facile perdersi che ritrovarsi. In questo modo sale più in alto, dove l’asfalto non arriva.

È come se Emiliano cercasse ossigeno, proprio lì dove comincia a scarseggiare. Penso voglia la luna. Il richiamo dell’altitudine e della fatica sono in lui così forti che è difficile vederlo resistere in pianura per più di qualche giorno. Appena arriva il venerdì è già ora di progettare un altro duemila metri, se non tremila.

Nelle sue uscite in solitaria la pianura manca quasi completamente, persino quella necessaria per avvicinarsi alle montagne, quella di riscaldamento. Emiliano, alle salite, preferisce avvicinarsi in auto per iniziare a scalare senza inutili e fastidiosi preamboli. L’unica volta che si è trovato a fare un tratto pianeggiante, lungo una statale, è stato investito da un’auto. Per fortuna niente di serio, ma è stato il segno che lui la pianura non la deve fare. L’unica cosa che conta è andare a caccia della luna. Sempre più in alto.

Anche per me sopra i duemila metri si spalanca una nuova dimensione. Sicuramente oggi mentre salgo verso il Galibier, ma non solo.

«Prima o poi, però, i duemila metri inesplorati finiranno» dico a Emiliano. Lui mi risponde di no con sicurezza, come chi ha scoperto un forziere senza fondo pieno di pepite d’oro e lo tiene nascosto agli altri. «Ce ne sono sempre di nuove», mi dice con gli occhi che brillano, basta saperle cercare. Cioè allontanarsi dalle strade più battute, avventurarsi per montagne e valli apparentemente secondarie.

Così il venerdì sera, Emiliano, da anni, chiude la sua farmacia di Cornaredo, nella periferia nord-ovest di Milano, punta la sveglia e il giorno dopo si alza alle quattro. Parte con il buio, in auto, fari accesi e occhi forse un po’ assonnati, alla volta del Trentino, della Svizzera, ma soprattutto della Val d’Aosta e del Piemonte. Da qui ha scalato tutte le vette più famose e non del suo palmarès, e da qui ha disegnato – mi racconta – un anello ormai divenuto celebre tra tutti i membri del forum. In molti l’hanno provato trovandolo perfetto. Si tratta di un itinerario estremamente impegnativo che Emiliano ripete, come fosse routine, anche cinque-sei volte all’anno. Dalla primavera all’autunno. È un anello che ovviamente conduce oltre i duemila metri di quota e che lui ha battezzato “Susa-Susa”. Si parte cioè da Susa, in Piemonte, vicino a Torino, e si ritorna sempre a Susa, dopo duecento chilometri di bendidio. Col du Galibier compreso. Il tutto in giornata: partenza all’alba in auto da Milano e rientro al tramonto, giusto in tempo per una doccia e magari un aperitivo con gli amici. Piccolo particolare: Emiliano non beve e non ama i luoghi affollati.

È un cicloamatore solitario. A differenza mia, non partecipa, per scelta, alle granfondo. Ho provato a convincerlo a venire con me oggi a La Marmotte. Niente da fare: mi ha risposto che non gli piace la ressa, che odia l’agonismo, che gli eccessi, la confusione di queste manifestazioni proprio lo indispettirebbero, gli rovinerebbero il piacere della bicicletta. Lui sale da solo, punto e basta. E cerca la solitudine. La sua pedalata non è “sociale” ed è molto difficile strappare un’uscita con lui, praticamente impossibile. Tanto che a volte mi domando se lui e le sue montagne esistano davvero o non siano semplicemente un prodotto della mia fantasia ciclistica, una sorta di sdoppiamento della mia personalità in pieno stile Fight Club. In fondo anch’io sono un po’ Emiliano: anch’io vado in bici per cercare solitudine e raccoglimento interiore.

No, Emiliano esiste davvero: per anni, abbiamo anche inseguito e cercato di organizzare una mitica uscita insieme. L’idea era di andare al Col de l’Iseran, in Francia, duemilaottocento metri di quota. Questo raid insieme, però, è ogni volta puntualmente andato in fumo per via degli orari impossibili che lui si ostinava a proporre.

Forse è per questo, ora che ci rifletto, che Emiliano finisce per pedalare sempre da solo.

Ebbene, il Galibier è la “sua” salita, quella che ha ripetuto più volte, quella che l’ha emozionato di più. Se è la sua preferita, figuratevi cosa potrà mai essere per me! Già me la pregusto.

Mentre pedalo, alleggerendo di un dente o due per evitare di accumulare acido lattico nelle gambe, non faccio che pensare alle sue parole. Non ha voluto anticipare niente per non rovinarmi la sorpresa, per non influenzarmi. Ma il fatto che la amasse così tanto alle mie orecchie ha suonato come il gong di una campana.

A differenza di Emiliano, io non potrei mai andare in bici sempre ed esclusivamente in solitaria, senza condividere o, perché no, confrontarmi con gli altri. Anch’io cerco la solitudine, ma questo non contrasta con la voglia di prendere parte alle granfondo e di pedalare con migliaia di partecipanti. Ho sempre trovato queste gare una sorta di grande evento collettivo, catartico e purificatore, dove ognuno a modo suo apprezza il piacere della fatica e, ovviamente, della conquista. Che sono dimensioni profondamente private e individuali.

Anche ora, mentre partecipo a questa granfondo francese in mezzo a settemila persone, mi sento solo nella fatica che sto facendo. Solo io so quanto soffro sui pedali, quanto mi fanno male le gambe, quanto è dura respirare, quanta fame o sete ho. Siamo in tanti, è vero, ma in realtà, mentre saliamo, ognuno vive nel proprio mondo. Lo dimostra il silenzio che regna sui tornanti. Di fronte alla bellezza di questa montagna, del resto, non si può che rimanere zitti.

Avanzo e sento aumentare lo sforzo. L’aria si fa più rarefatta: c’è meno ossigeno per i miei polmoni, oltre al fatto che sto salendo da oltre venti chilometri. Da quando sono passato sopra l’anonimo ponticello di Saint-Michel-de-Maurienne. I rumori cui sono abituato, svaniti nel nulla. Persino i prati si fanno di un verde più intenso, acceso, come fossero disegnati dall’enorme pennarello di un gigante buono. Il cielo mi sembra più vicino, quasi lo posso toccare. Siamo come uomini sulla luna.

Già, Uomini sulla luna è il titolo di una vecchia storia a fumetti di Tintin, uno dei miei eroi di quando ero bambino. Ne conservo ancora svariate copie nell’armadio: ogni tanto le rileggo, a volte da solo, quasi di nascosto, a volte con Fabio e Mattia, i miei figli. La copertina di Uomini sulla luna è quella che tuttora mi affascina di più: si vedono Tintin, il suo fedele cagnolino Milù e l’amico, inseparabile compagno di mille avventure, il capitano Haddock in piedi sulla superficie lunare. Sono appena scesi dal razzo a scacchi bianchi e rossi che ce li ha portati. Hanno un’aria spaesata, sembrano in trance. Come avessero visto un mostro. L’abilità di Hergé, lo sceneggiatore e disegnatore belga, è stata quella di riuscire a rendere lo stupore stordito in cui si cade di fronte a un luogo che non ci è familiare. In...