![]()

1. Gli antefatti

Il tempo, di norma, rispetta le parole scritte assai più che gli eventi della nostra esistenza. Nel caso di un grande scrittore antico, e di Dante in particolare, al centro di ogni discorso sta l’insieme dei suoi testi, e questi stessi offrono le risposte più pregnanti. Ma la vita serve a illuminare le opere e queste giovano a riempire i vuoti di una biografia fatalmente lacunosa: con tutti i rischi che un’operazione del genere può comportare, in assenza di tanti anelli intermedi, anche per chi faccia professione di prudenza.

Parliamo infatti di un autore di cui non conosciamo neppure una riga o una firma autografa, per non dire di un manoscritto da lui posseduto o che conservi tracce di una sua lettura: all’opposto di quanto accade per Petrarca e Boccaccio, dei quali abbondano (specie per il primo) le carte originali e i libri postillati. Si aggiunga che, se si prescinde da alcune rime (diffuse prima per via autonoma dall’autore, poi in parte da lui inserite fra le sequenze in prosa della Vita nova, il romanzo della sua giovinezza) e dalla citazione di alcune terzine del poema all’interno dei Memoriali (i registri del Comune di Bologna, dove i notai intramezzavano testi letterari, più o meno popolari, negli intervalli fra i documenti ivi trascritti), tutte le copie a noi giunte delle opere dantesche risultano di molto posteriori alla morte dell’autore.

Ciò vale sia per le opere latine, affidate a un numero ridotto di testimonianze manoscritte (vi spicca il salvataggio delle Egloghe e di alcune epistole a opera del Boccaccio), sia per quelle volgari, dove i 42 manoscritti della Vita nova consentono di ricostruire un archetipo assai più vicino all’originale perduto rispetto ai 43 manoscritti del Convivio, molto meno corretti, agli oltre 300 manoscritti delle Rime e soprattutto agli oltre 600 manoscritti della Commedia, il cui fondo primo-trecentesco (quella che si suole definire “antica vulgata”) comprende appena una ventina di codici (tutti gli altri spettano in prevalenza al Quattrocento).

Scarsi, infine, i documenti d’archivio che riguardano Dante uomo e personaggio politico. Importanti sono i verbali di suoi interventi nel Consiglio delle Arti maggiori, come quello che sotto la data del 19 giugno 1301 registra la sua isolata opposizione a una richiesta di Bonifacio VIII («Dante Alagherii consuluit quod de servitio faciendo domino Pape nichil fiat», cioè “D. A. sentenziò che si dovesse lasciar cadere nel nulla il servizio preteso dal signor Papa”). Commovente, per noi posteri, il semplice ricorso del suo nome nel foglio di condanna all’esilio di vari cittadini fiorentini, firmato, in data 3 marzo 1302, dal podestà Cante de’ Gabrielli da Gubbio. Non possiamo dunque non invidiare Leonardo Bruni, biografo di Dante, che ai primi del Quattrocento aveva ancora tra le mani alcune sue lettere autografe ed era dunque in grado di descriverne la scrittura, «magra e lunga e molto corretta».

Questa fervida interazione fra testi e biografia si attenua e poi viene meno quando, a partire da un certo momento, la vita di Dante sembra annullarsi nel poema o coincidere con esso, sottraendosi quasi del tutto a eventi esteriori. A questa carenza può in qualche misura sopperire una certa maniera di vedere le cose, nel campo dell’arte. Essa si può riassumere nell’affermazione che la soluzione migliore per cogliere il segreto di un artista è tentare di ripercorrerne il cammino, ponendoci per così dire dal suo punto di vista piuttosto che da quello dello spettatore. Ciò è tanto più vero nel caso di Dante, il cui itinerario è proprio quello di chi brucia le tappe, ripartendo, se non da zero, certo dal succo delle conquiste precedenti: insomma aggiustando via via il tiro, ovvero completando ciò che rimaneva imperfetto o parziale. Si tratta di una chiave di lettura che trova una conferma per così dire filologica in tutta una serie di indizi, più o meno evidenti.

Alla luce di queste considerazioni, non sembra illegittimo il tentativo di farci aiutare – in questa esplorazione di una parabola esistenziale, ma soprattutto di un universo poetico – da una serie di immagini di varia epoca, quasi un secolare accompagnamento visivo al testo di Dante. A parte qualche raro esempio di iconografie anteriori alla Commedia (dunque, possibili fonti d’ispirazione per il poeta), le più antiche, specie trecentesche, sono tratte in genere dai manoscritti miniati della Commedia: oltre a essere illustrazioni idonee a restituirci il colore locale e quello temporale, spesso fungono da interpretazioni del testo dantesco, suoi commenti in chiave figurativa. Le successive sono più spesso variazioni sul testo di Dante, un prolungamento di quella sterminata fantasia, variamente attualizzata o posta in sintonia col gusto “moderno”. Le une e le altre potranno convergere con le nostre indicazioni, ma alle volte indicare strade diverse: in ogni caso, mostrarci come i suoi contemporanei o le generazioni dei secoli più vicini a noi leggevano i versi di Dante, fantasticando sul mondo ultraterreno da lui “inventato” con una fermezza costruttiva che non teme confronti.

![]()

2. Un decennio di preparazione

Come primo atto, partirei dall’esordio e dalla chiusa della Vita nova, il romanzo della giovinezza di Dante, ugualmente caratterizzati da una fortissima reticenza, oltre che da una programmatica serie di esclusioni (per esempio di tutte quelle rime che lasciavano intravedere, come dice Gianfranco Contini, «una Beatrice troppo donna, non ancora sublimata»). L’autore infatti tace circa la stagione della fanciullezza e dell’adolescenza, quasi azzerando i primi diciotto anni della propria vita, in quanto mal dominabili da uno sguardo razionale («soprastare a le passioni e atti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso»); analogamente alla fine parla di «una mirabile visione», nella quale gli apparvero «cose» che lo indussero a interrompere ogni discorso su Beatrice in attesa che gli fosse dato di poter «più degnamente trattare di lei». Tutto lasciato nel vago e nell’indeterminato, anche se il successivo auspicio che Dio gli conceda una vita sufficiente allo scopo si conclude con un’affermazione di sconvolgente energia: «io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna».

Il che significa rinviare a un progetto superbamente ambizioso, che andava ben oltre la sequenza degli episodi salienti di quell’amore: il primo incontro a nove anni, il secondo a diciotto, la serie dei sogni, il saluto beatificante, lo stratagemma delle donne-schermo (così chiamate dalla prima volta che in chiesa una fanciulla si trovò lungo la traiettoria dello sguardo di Dante rivolto a Beatrice; e da quel momento divenne un pretesto per nascondere il suo vero amore: in quest’àmbito, la segretezza era allora considerata un requisito essenziale), la perdita del saluto da parte di Beatrice offesa da quelle finzioni, l’estrema risorsa di celebrare la lode di lei, i presagi della morte e la morte della «gentilissima», la tentazione di una «donna gentile», infine un consacrarsi al vagheggiamento di Beatrice in cielo. Stilando parole così impegnative alle soglie dei trent’anni, Dante non poteva certo prevedere gli esiti di quell’impegno solenne; né ugualmente era in grado di intuire quanti degli altri eventi della sua giovinezza, taciuti nella Vita nova (tutta concentrata sulla tematica amorosa) o vagamente sfiorati nella stessa, ovvero desumibili dalle altre opere “minori”, sarebbero diventati materia e occasione di sviluppi poetici nella Commedia.

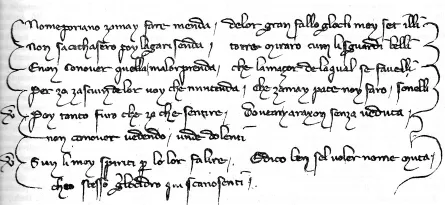

Alludiamo, per esempio, al viaggio o ai viaggi di studio che si intravedono in certe pieghe della Vita nova (ad esempio, nel capitolo IX). Almeno uno di questi lo portò a frequentare come studente “fuori corso” l’Università di Bologna, dove dovette rendersi piuttosto noto per certi suoi estri poetici. Di fatto, nel 1287, un notaio di quella città, Enrichetto delle Querce, colse al volo il cosiddetto sonetto della Garisenda, di tono fra mondano e goliardico, e lo trascrisse, bolognesizzandolo, in coda a un suo documento inserito nei cosiddetti Memoriali del Comune:

No me poriano zamai far emenda

de lor gran fallo gl’ocli mei, set elli

non s’acecaser, poi la Garisenda

torre miraro cum li sguardi belli,

e non conover quella, ma’ lor prenda!,

ch’è la maçor dela qual se favelli:

per zo zascun de lor voi che m’intenda

che zamai pace no i farò, sonelli

poi tanto furo, che zo che sentire

dovean a raxon senza veduta,

non conover vedendo, unde dolenti

sun li mei spirti per lo lor falire;

e dico ben, se ’l voler no me muta,

ch’eo stesso gl’ocidrò quî scanosenti.

Cioè, più o meno alla lettera e con qualche dubbio:

I miei occhi non potrebbero mai farsi perdonare da me della loro grave colpa, se essi non diventassero ciechi, poiché guardarono la torre Garisenda con la sua piacevole vista e, gli venga un accidente, non si accorsero di quella – s’intenda: la torre degli Asinelli e insieme la bella ragazza della famiglia omonima – che è la più importante di cui si possa parlare. Perciò voglio che ciascuno di loro mi ascolti, che mai farò pace con loro, perché furono così balordi che non riconobbero, vedendo, ciò che invece ragionevolmente dovevano presentire senza bisogno di vedere; e pertanto i miei spiriti sono pieni di dolore per colpa degli occhi. E dunque io proclamo che, se la mia volontà non cambia, io stesso li ucciderò, quei miei occhi ignoranti!

1. Il sonetto dantesco «della Garisenda» (Archivio di Stato di Bologna).

2. La torre della Garisenda (foto Francesco Vecchi).

Nessuno, allora, avrebbe potuto immaginare i futuri sviluppi “drammatici” di quella torre pendente, termine di paragone nell’Inferno (XXXI 136 sgg.) per uno dei giganti che incombono sul pozzo che separa le Malebolge dalla ghiaccia di Cocito:

Qual pare a riguardar la Garisenda

sotto ’l chinato, quando un nuvol vada

sovr’essa sì, ched ella incontro penda:

tal parve Anteo a me che stava a bada

di vederlo chinare…

Nessuna traccia invece nei documenti o nelle opere anteriori all’esilio di eventi biografici che pure riemergono nel poema. Così, la partecipazione (agosto 1289) all’assedio di Caprona, un castello del Valdarno pisano dove Dante sperimentò il terrore dei vinti proiettandolo anni dopo sulle sue paure di fronte ai Malebranche (Inf. XXI 88 sgg.):

E ’l duca mio a me: «O tu che siedi

tra li scheggion del ponte quatto quatto,

sicuramente omai a me ti riedi».

Perch’io mi mossi e a lui venni ratto;

e i diavoli si fecer tutti avanti,

sì ch’io temetti ch’ei tenesser patto;

così vid’io già temer li fanti

ch’uscivan patteggiati di Caprona,

veggendo sé tra nemici cotanti…

O la sua presenza, meno di un mese prima, alla battaglia di Campaldino, altro episodio della guerra contro aretini e pisani, che riemerge prepotentemente nell’episodio di Buonconte da Montefeltro, il ghibellino il cui corpo non si era più trovato. Così, alla domanda del personaggio Dante (Purg. V 91 sgg.):

E io a lui: «Qual forza o qual ventura

ti travïò sì fuor di Campaldino,

che non si seppe mai tua sepultura?»

l’autore escogita e mette in bocca all’amico, pentitosi in fin di vita («Quivi perdei la vista, e la parola / nel nome di Maria fini’, e quivi / caddi, e rimase la mia carne sola…»), una mirabolante spiegazione, col diavolo e l’angelo che si disputano la sua anima, e la vendetta del primo sul corpo, travolto da una furiosa tempesta e trascinato dal torrente Archiano nei gorghi dell’Arno (vv. 124 sgg.).

Per altre integrazioni, si può ricorrere alla prosa del Convivio, trattato in volgare su vari temi di filosofia morale, composto nel biennio 1304-1305 e rimasto incompiuto a metà del IV libro. C’è un passo (II XII 1 sgg.) in cui Dante rievoca il suo stato d’animo dopo la morte di Beatrice («lo primo diletto de la mia anima», “il primo godimento del mio spirito”), le sue letture terapeutiche (Boezio e Cicerone), infine la frequentazione del convento francescano di Santa Croce (coi teologi e i biblisti più spericolati del tempo, quali Pietro di Giovanni Olivi, Ubertino da Casale e Pietro Pettinaio), di quello domenicano di Santa Maria Novella (dove fervevano, accanto ai teologici, anche gli studi filosofici, grazie a professori tomisti come Remigio de’ Girolami), e di quello agostiniano di Santo Spirito:

come per me fu perduto lo primo diletto de la mia anima, de la quale fatta è menzione di sopra, io rimasi di tanta tristizia punto, che conforto non mi valeva alcuno. Tuttavia, dopo alquanto tempo, la mia mente che si argomentava di sanare, provide, poi che né ’l mio né l’altrui consolare valea, ritornare al modo che alcuno sconsolato avea tenuto a consolarsi; e misimi a leggere quello non conosciuto da molti libro di Boezio, nel quale, cattivo e discacciato, consolato s’avea. E udendo ancora che Tullio scritto avea un altro libro, nel quale, trattando de l’Amistade, avea toccate parole de la consolazione di Lelio, uomo eccellentissimo, ne la morte di Scipione amico suo, misimi a leggere quello. […] E imaginava lei [la filosofia] fatta come una donna gentile, e non la poteva immaginare in atto alcuno, se non misericordioso […]. E da questo imaginare cominciai ad andare là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de li filosofanti; sì che in picciol tempo, forse di trenta mesi, cominciai tanto a sentire de la sua dolcezza, che lo suo amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero.

3. Buonconte da Montefeltro (Purg. V 103 sgg.), particolare di una pala d’altare trecentesca di scuola veneziana.

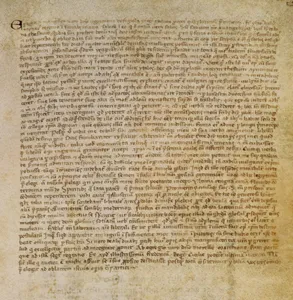

4. L’epistola di frate Ilaro nell’autografo di Boccaccio, nello Zibaldone Laurenziano, manoscritto XXIX 8.

Esso non solo contiene un ventaglio di dati importanti per la biografia intellettuale di Dante, ma anche una serie di spunti per svolgimenti ulteriori. Da una parte, il passaggio da test...